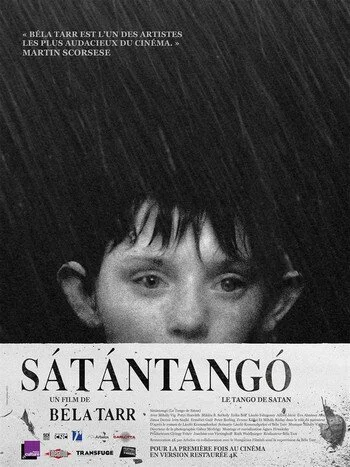

Satantango, la gigue du temps circulaire chez Béla Tarr

Après avoir regardé le “Sàtàntango” de Béla Tarr, on se dit qu’il est plus nietzschéen que proustien. Chez lui, et plus précisément ici : "Le monde subsiste; il n'est pas quelque chose qui devient, quelque chose qui passe. Ou plutôt : il devient, il passe, mais il n'a jamais commencé à devenir et ne cessera pas de passer - il se maintient dans ces deux processus... il vit de lui-même : ses excréments sont sa nourriture..." Alors, pourquoi 7,30h pour un film ?

La rétrospective de Beaubourg en 2012 donnait le ton, rien à ajouter à la présentation de l’artiste.

Il y a toujours un peu d’exagération à affirmer qu’on peut reconnaître un cinéaste dès ses premiers plans, mais dans le cas de Béla Tarr, on peut admettre que trois plans suffisent à nous conduire en territoire identifié. D’abord, parce que trois plans chez Béla Tarr peuvent durer quinze minutes. Ensuite, parce que ses derniers films possèdent une signature visuelle profondément originale. Noir et blanc plutôt gris ; prodigieuse chorégraphie de la caméra ; goût pour les musiques entêtantes : Béla Tarr a trouvé son style. Bien sûr, il n’en a pas toujours été ainsi. Né en 1955, il a fait ses armes de cinéaste dans la Hongrie communiste. Ses premiers films ont donc un air réaliste pas vraiment socialiste. Le Nid familial (1977), par exemple, prend acte de la crise du logement dans la Hongrie d’alors : un jeune couple doit vivre dans la même pièce que les parents du mari. Tout va forcément mal finir. Rapports préfabriqués (1982) raconte à peu près la même histoire : dans un logement exigu, un couple d’ouvriers cesse de s’aimer. Béla Tarr filme cette violence conjugale à la mode Cassavetes, presque documentaire, très près des visages pour mieux capter les affects de destruction et de désespoir circulant dans ces prisons modernes. Et puis vient la révolution Damnation (1987) qui devance de peu la chute des régimes communistes sans que cela ait de rapport, mais qui peut savoir comment fonctionne l’air du temps ? L’un des grands changements de Damnation, et des films qui suivent, est que le cinéaste émigre à la campagne, une sorte de campagne urbanisée, où il fait en général un sale temps, pluie ou vent, et où la terre devient boue. Sans doute doit-il cet « exode rural » à l’écrivain hongrois Lázló Krasznahorkai qui devient son pourvoyeur d’histoires attitré. Damnation inaugure un autre grand changement : la caméra s’éloigne des corps. C’est fini, l’intimité des premiers temps ; maintenant, ce sont les hommes dans le décor qui intéressent le cinéaste, des hommes aussi tristes que les pierres ou la terre sale. Pourtant si le style a changé, la claustration demeure. Les humains restent prisonniers de leur destin, pauvreté, alcoolisme, violence politique ou amour malheureux. Simplement, en ouvrant l’espace, Béla Tarr a inventé de nouveaux moyens pour faire sentir l’enfermement. La ronde interminable, et magnifique, qui clôt Damnation, ou le temps qui recommence en boucle, dans Satantango (1994), sont une des façons, une des façons seulement, qu’a Béla Tarr de nous dire qu’on est enfermés et qu’on n’en sortira pas. (Stéphane Bouquet)

A l’heure de la ressortie intégrale chez Carlotta, et à celle de sa première distribution en salles, le cinéaste déclare : “Quand on réalise un film qui dure sept heures et demie, cela veut dire qu’on ne tient pas compte des usages. précaution utile avant de visionner cet Everest : ce film somme, cette œuvre monde offre une expérience cinématographique unique”. Béla Tarr transpose in extenso le roman de László Krasznahorkai, en respectant sa littéralité comme aucun cinéaste, ni avant ni après lui, ne l’a fait : il retranscrit l’effet de la lecture en déclinant le récit en douze chapitres et trois entractes, introduisant des morceaux du roman par une voix off, fil rouge qui relie le début et la fin. Loin d’être un roman filmé, le long métrage s’autorise des digressions peu communes. Et l’intrigue en est basique qui permettra toutes digressions : des paysans d’une coopérative perdue dans la plaine hongroise magouillent pour récupérer l’argent de la collectivité et partir définitivement de l’enfer qu’ils vivent au quotidien. Leurs plans sont contrecarrés par le retour d’un démiurge sur place qui va rebattre les cartes.

Petit retour en arrière : Béla Tarr se veut, d'abord, un cinéaste profondément hongrois. Il a assimilé l'esthétique des films de Miklos Jancsó et leurs longs plans-séquences élégiaques, mais il a aussi compris le cinéma polonais de Wojciech Has et de sa Clepsydre qui cherche à déjouer le temps. Il est un vrai démiurge qui façonne et construit un style et une vision du monde à l'instar d'un Antonioni, d'un Godard ou d'un Tarkovski. Excusez du peu … En alliant formalisme et acuité politique, Béla Tarr secoue le monde ( et le cinéma) avec cette œuvre ultime qui dit/vague, dis/tord la temporalité au profit de la sensualité de plans qui racontent toujours plusieurs choses à la fois - tout en prenant le temps de vous happer durablement dans un énoncé profondément excrémentiel ( voir chapô), vous réduisant l’esprit à une sorte de pâte à modeler exigeant deux choses : en voir plus - et sortir de là tout de suite. La maîtrise est telle qu’au sortir du visionnage du premier (des trois) DVD de 125 ‘ , on se demande juste si on vient bien de regarder un film ou s’il doit encore commencer. Double mouvement du malaise/spectacle contemporain qui fournit les images sans jamais offrir de solution et oblige à ne regarder que cela/ puisque rien d’autre n’existe plus. No One will get out of here alive disait déjà Jim Morrison. On y est ! Et la descendance direct de cet OFNI (objet filmique non identifiable) est sortie l’an passé, c’est An Elephant Sitting Still du regretté Hu Bo, justement parrainé par Tarr lui-même …

Jean-Pierre Simard le 12/20/2020

Sàtàntango de Béla Tarr (1994) - première distribution en salles et remastering 4K coffret DVD - Carlotta films