Je ne te hais point, le très réjouissant numéro 10 de la Moitié du Fourbi

Sous le signe de l’amour et de la haine, de la vraie-fausse litote et de l’euphémisme authentifié, un numéro 10 plus foisonnant que jamais, toujours aussi érudit et aussi joueur, pour un anniversaire qui, naturellement, fait date.

Dixième numéro ! Voici donc franchie une étape aussi symbolique que puissante, pour une revue littéraire de l’ambition joueuse de « La moitié du fourbi », paraissant deux fois par an depuis février 2015. Une nouvelle occasion de plonger avec ravissement dans ce curieux mélange, quasiment unique en son genre, d’érudition et de sens du jeu (propre et figuré), de fiction et de non-fiction fusionnées artistiquement, d’imagination pure et de grâce rendue aux prédécesseurs en littérature et en poésie, mélange qui constitue aussi, de facto, l’un des plus attachants laboratoires contemporains de l’écriture telle qu’elle se construit en permanence, pas à pas, dans la recherche et dans l’échange.

Seule véritable rubrique « permanente » de la revue, L’Œil de l’Oulipo frappe fort avec Étienne Lécroart, en (c’est une première) seize cases de bande dessinée permettant à un couple peut-être au bord de la déchirure de passer en revue, littéralement, en visitant une brocante, tous les mots qui vont « De la haine à l’harmonie ».

Plusieurs contributions ont attaqué au corps, en trace directe, la notion même de haine, ses aspects trompeurs ou délétères, et ses paradoxes apparents. David Collin, auteur savoyard vivant en Suisse, s’appuie sur un texte de Günther Anders, moins connu que son monumental « L’obsolescence de l’homme », pour démontrer, sur ce terrible cas d’espèce, le pouvoir du mot (« La fin de la haine ou le début de la fin »). Un texte qui résonne étrangement avec celui de Pierre Chopinaud, avec son exploration toute contemporaine des crimes mécanisés de masse incarnés lors d’un séminaire de travail à Oswiecim, davantage connu sous son nom germanisé d’Auschwitz, en un vertige à la fois subtil et brutal qui évoque aussi le Patrick Imbert de « Week-end à Oswiecim » (« Révélation »).

Hugues Leroy, l’un des contributeurs les plus constants et les plus magiques de la revue (je ressens encore une émotion intellectuelle presque indicible à chaque relecture de son « Sur les vertus de la concision dans certains textes que personne ne lit », publié dans le numéro 1 de l’aventure, « Écrire petit ») est allé traquer la fausse litote à la racine même, cornélienne, de sa fortune, et sa quête se révèle surprenante et décapante (« Ceci n’est pas une litote »).

Patrick Varetz, en relisant attentivement et juste ce qu’il faut de brutalement les symptômes langagiers les plus marquants de la relation entre le narrateur de « À la recherche du temps perdu » et « son » Albertine (celle qui sera bientôt disparue), exhume une composante tenace de la relation ambiguë entre le dit de l’amour et celui de la haine, précisément (« Les tergiversations du jeune Marcel »), tandis que Zoé Balthus (dont les entretiens et les remémorations menées dans la revue sont à chaque fois une fête de l’intelligence et de la sensibilité – mon préféré restant sans doute à date « Le cornac blanc et l’éléphant noir », dans le numéro 4, « Lieux artificiels »), creusant la litote inversée du « Je t’aime. Moi non plus » de la chanson de 1967 (mais surtout de sa version de 1969), et de son soufre intact, nous offre une rare incursion dans le sens d’une relation amoureuse complexe, comme celle qui lia Serge Gainsbourg et Jane Birkin (« Bloody Mary »).

Anne Maurel, enfin, dont on connaît la redoutable capacité à traquer ce qui peut se dissimuler dans la banalisation d’une métaphore (« Au bout de la langue, l’image », publié dans le numéro 7 de la revue, « Le bout de la langue »), nous offre une belle plongée dans la confusion des affects gravitant autour de cette périlleuse notion, avec le soutien de Stendhal et du Victor Hugo de « L’homme qui rit » (« Et si la haine était sans objet ? »).

Mon aversion pour le mot « haïr » vient sans doute de mes recherches et études personnelles, de mon travail d’édition et d’écriture, des rencontres que j’ai organisées sur le sujet, et de mes documentaires radios et textes sur les génocides et les crimes contre l’humanité. Je sais trop bien que les mots tuent et dans quel engrenage conduit l’idéologie de la haine. (…) Et pourtant, en relisant La Haine du philosophe allemand Günther Anders, je comprends mieux, trouve bien des réponses à mes questions, des échos à cette haine du mot « haïr » qui fut manipulée par les maîtres de l’idéologie eux-mêmes. (David Collin, « La fin de la haine ou le début de la fin »)

Mais que l’exemple ultime de la litote française n’en soit pas vraiment une pourrait bien, du coup, en faire l’exemple ultime d’un trope – d’une figure de style qui, comme toute figure de style, et toute catégorie esthétique en général, ne marche pas – soit la description a posteriori d’un effet de sens que l’étudiant s’échinera, en vain, à retrouver dans tout autre objet soumis à sa vigilance. On a appris par cœur la syllepse, l’antonomase et la prosopopée – mais rien à faire, votre texte refuse d’y tenir. Sa polysémie déborde les droites frontières de vos définitions : on dirait un peu une hypotypose (exemple : le songe d’Athalie !), sauf que pas tout à fait. Si vous avez étudié la stylistique, vous savez qu’elle s’apparente à ces tableaux d’activité qui entendent, à des fins didactiques, passionner un nourrisson pour ce dilemme cornélien de pousser un cube dans un trou triangulaire. (Hugues Leroy, Ceci n’est pas une litote »)

On peut donc penser que seule l’attention à l’objet, voire l’invention d’objets nouveaux, permettraient d’échapper à la haine. La différence véritable entre l’envie et la haine tiendrait à l’existence ou non d’un objet extérieur. L’envie met en mouvement les vaniteux des romans de Stendhal, les porte vers des objets. La haine, au contraire, fixe Barkilphedro dans une relation imaginaire en miroir avec son autre, la duchesse Josiane, à la fois sa semblable et sa rivale. (Anne Maurel, « Et si la haine était sans objet ? »)

L’État n’a vu du monstre que la dorsale, tandis que dans leur cœur les enfants, les hommes et les femmes attaqués ont vu sous la mer la masse aqueuse et incommensurable de la machine, de l’animal, de la baleine. Il y a sous l’eau une organisation criminelle avec une arme et une intention. Je l’ai vue, regardant la dorsale arriver en fendant l’eau, et fixant la pellicule incorporelle par où transperce le réel. L’ai-je vue comme d’autres voient le monstre du Loch Ness ou des voleurs d’enfant ? (Pierre Chopinaud, « Révélation »)

Julien Gracq et Nora Mitrani, 1958

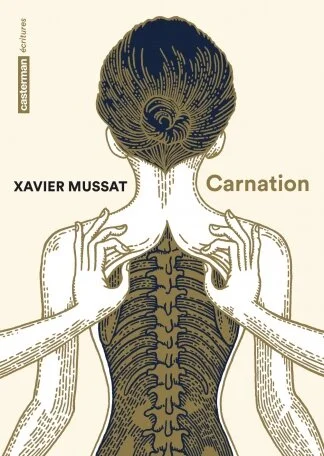

Trois autres contributions ont mis en scène avec ruse quelques épisodes de haine, mais bien entendu de haine pouvant questionner aussi la notion d’amour (ou d’amitié), éventuellement à géométrie variable. C’est ainsi qu’Emmanuelle Pagano nous offre deux extraordinaires plongée et contre-plongée dans les affres de secrets familiaux portant les sentiments à leurs paroxysmes (« Lettre à mon arrière-arrière-grand-père »), que Philippe De Jonckheere, sous couvert d’un règlement de comptes potentiellement bien réel, utilise l’absence de hasard de la création littéraire pour traiter du choc en retour de la haine – et de la différence revendiquée de perception, par tout un chacun, en ce qui concerne le mal commis aux autres (« Le salaud »), et que Xavier Mussat, à travers quelques planches choisies extraites de son album de 2014, « Carnation », déploie de formidables ressources graphiques, avec un remarquable usage du glissement fantastique et onirique, pour proposer une lecture enflammée de la relation toxique, sous toutes ses coutures, ou presque.

Deux contributions, enfin, ont usé de la possibilité de prendre la litote « Je ne te hais point » (pourtant dénoncée comme telle par Hugues Leroy, voir plus haut) au pied de de la lettre, pour nous parler d’absence de haine, voire d’amour, fût-ce d’amour contrarié ou difficile. Les photographies de Spencer Murphy, sous leur apparence si simple, nous entraînent du côté de Marinaleda, petite cité espagnole aux allures d’utopie concrète, arrachée aux grands propriétaires terriens, résistante aux crises jusqu’à aujourd’hui, proposant un modèle qui ne devrait pas pouvoir exister si l’on croyait les tenants immémoriaux du « There Is No Alternative », et qui mérite ainsi son surnom, pour l’occasion, de « cité sans haine » (« Paz & amor »). Pacôme Thiellement, en une conversation de sept pages dont son « Sycomore Sickamour » de 2018 aurait été le prétexte, nous entraîne sur d’impressionnants sentiers de traverse, où, comme il nous a y habitués désormais (je me souviens avec une émotion particulière de son « Pop Yoga » de 2013), sa capacité à faire foisonner et à réorienter la pop culture disséminée fait une fois de plus merveille.

Et puis voilà, il y a ce texte inclassable, pour moi peut-être le plus beau d’un numéro 10 qui ne manque pourtant pas de pages saisissantes : C. Jeanney nous permet de nous faufiler de premières pressions à froid en attaques de cacahuètes, de choses coincées dans les interstices en marchés plutôt affectés qu’affectueux, de murailles plus actives que jamais en fusillades largement euphémisées, pour pénétrer certains mystères de « l’amour froissé, l’amour inconséquent, l’amour non conscient de ses particules nocives », avec un titre qui, certainement, mérite déjà à lui seul le détour (« Le larynx, les écouvillons, le marché, les listes, les ratés, les dégâts, les podiums et les fêtes foraines »).

Des citations très pertinentes très éclairantes très éclairées, il y en a des deux côtés de chaque frontière d’amour, de haine. Et puis il y a la brume entre les deux. Il y a de la brutalité gentille. De l’amour qui isole. De la haine qui construit. (« Me serais-je améliorée ? » demande le personnage aux yeux manga dans la télévision). Dans quelle poche de quel sac à dos ranger les phrases ennemies de l’amour destructeur (« Que fais-tu ? » et c’était des contrôles aimants à n’en plus finir, à ne plus savoir tenir debout) (« Fais comme moi puisqu’on s’aime » et c’était cette sorte de laminage doux où on ne peut que ramper, ramper, sans trouver la sortie). Et dans quelle poche ranger la haine cohérente, celle qui délimite les endroits frais, celle qui veut éviter les déversements de boues rouges dans l’eau pure ? La haine contre ce qui fait nager les poissons ventre à l’air ? La haine mauvaise conseillère ? La haine juste ? L’amour vache ? L’amour déclamatoire de soi et l’amour accueillant, ça en fait des dossiers, des sous-titres. Et je ne dis rien des nuances. (C. Jeanney, « Le larynx… et les fêtes foraines »)

Dans Les Désaxés, Marylin Monroe dit à Guido Delinni – Eli Wallach – quelque chose comme « Toi, un être sensible qui as de la peine pour ta femme morte, qui t’en veux encore d’avoir dû larguer des bombes sur des innocents au Vietnam, il te faut une raison valable pour te comporter en être humain ? » Ne nous méprenons pas. Les Guido Delinni parcourent le monde dans des paquebots géants parce qu’il n’y a aucune raison valable de ne pas le faire. Ils classent les dépêches AFP dans l’ordre apparent de l’apparence de l’ordre, celui qui convient bien aux chanceliers. Ils observent les nuages nocifs et indiquent leurs limites très précisément, car leur premier souci est la raison valable d’éviter la panique qui n’est pas bonne pour les affaires. Le marché s’effondre, il suffoque, mais retrouve un peu d’assurance. Le marché est largement soumis à ses affects, on devrait le faire suivre par des psychologues. Les Guido Delinni parcourent le monde au chevet du marché. Ils ne rêvent pas, ou bien ils rêvent très mal. Il leur faudrait de bonnes raisons pour bien rêver. (C. Jeanney, « Le larynx… et les fêtes foraines »)

Collectif - Je ne te hais point, numéro 10 - éditions La moitié du fourbi,

Charybde 2 le 18/12/19

l’acheter ici