Résister en partant avec "S'en aller" de Sophie d’Aubreby

Échapper au triste destin tracé par les codes patriarcaux bourgeois de l’entre-deux-guerres, en fuyant sur la mer, dans la danse indonésienne ou dans la Résistance : le formidable récit d’une émancipation surprenante et exemplaire.

Elle prend une grande inspiration. La plus grande, la plus profonde possible. Une inspiration à s’en déchirer le diaphragme. Comme pour ériger un peu plus haut le rempart contre l’épuisement. Ravaler le sanglot qui monte.

Le sel lui rougit les yeux et la fatigue pèse sur ses mouvements. Elle s’essuie le nez d’un revers de manche. Trente nœuds. Le vent frappe fort partout où la peau s’offre. Elle se racle la gorge après avoir reniflé, en prenant soin de ne pas y mettre de voix. La salive et les glaires remontent le long de sa trachée. De sa bouche entrouverte s’élève un bruit liquide. Éboulis inversé. Un jaillissement visqueux. Crachés avec force, la salive et le mucus opaque s’étalent, s’aplatissent sur le sol glissant. Les autres s’affairent déjà autour des filets.

À mesure qu’elle approche de leurs dos épais, elle découvre à leurs pieds les harengs qui se débattent. Ils fouettent l’air, éperdus. Leurs queues minuscules reflètent la lumière grise et diffuse du ciel, que rien ne distingue de la mer. Les nuages, gorgés du soleil qu’ils cachent, obligent à plisser les paupières. Elle regarde les filets, les bouches qui s’ouvrent, rondes et agitées, les yeux qui se révulsent, les oiseaux qui s’y reflètent ; et se demande ce que ça fait, d’étouffer d’un trop-plein d’air.

Sur le pont, les filets sont pleins de ces lames argentées, secouées de spasmes. Elle bouscule l’un des dos en rejoignant le groupe, déjà occupé de toutes ses mains à alléger les poissons des colliers de tripes et des tissus mous qui pourraient précipiter leur décomposition. Deux facteurs altèrent la conservation des chairs mortes : les germes et la température. La température n’est pas un problème, on grelotte, les dents claquent, les muscles sous la peau s’actionnent sans cesse. Tout l’enjeu tient dans l’éviscération minutieuse et le nettoyage de la prise. Chaque doigt s’y applique. Le poisson doit rester consommable, c’est comme un mantra répété par tout l’équipage. Une fois au port la vente en dépend. Consommable, t’entends. Plus il se gâte, moins on est payé. On le lui dit, on le répète.

Tous, ils seront payés en fonction de la vente, peu importe l’effort, peu importe l’investissement de départ. Et bien entendu, peu importe le nombre d’heures à se faire fouetter le visage par le vent mouillé à plusieurs milles des côtes.

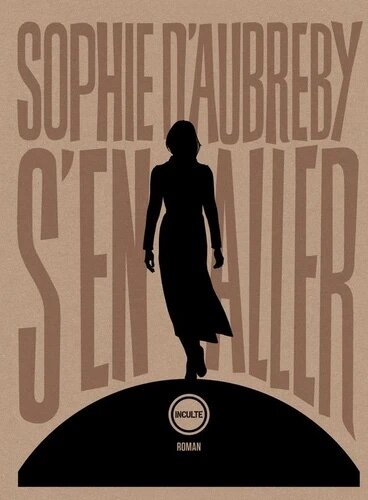

Extraordinaire premier roman, le « S’en aller » de Sophie d’Aubreby, publié chez Inculte Dernière Marge en août 2021, commence comme si la pionnière Anita Conti, pour son incroyable observation participante de la pêche hauturière, métier masculin s’il en est, avait dû, dans l’entre-deux-guerres, déguiser sa véritable nature interdite. C’est ce que nous raconte Carmen, qui n’est pas en mission à bord de ce chalutier, mais bien en fuite, en échappée, d’un mariage bourgeois tout tracé qui est d’emblée sous le signe de la trahison fondamentale. En contraignant son corps pour disparaître au sein d’un équipage d’hommes, sans laisser ailleurs de traces, elle gagne précocement sa liberté. Il va s’agir ensuite de faire vivre cette liberté, contre toutes convenances et contre tous corsets familiaux et sociaux, pour vivre sa vie émancipée sans se soucier outre mesure du qu’en dira-t-on, à une époque beaucoup plus redoutable que la nôtre de ce point de vue, en apparence tout au moins.

Elle ne l’a pas heurté trop violemment, avant l’emballement. À l’angle de la clavicule et du haut de l’humérus, elle a pris soin de bander tous les muscles qu’elle pouvait solliciter. Gainer l’épaule avant l’impact. Ne pas trahir sa fragilité. Le bruit sourds des os entourés de chair qui s’entrechoquent. L’indifférence qui suit. Celui qu’elle bouscule a embarqué en même temps qu’elle. Encore mineur, comme elle. Et comme elle, il lutte depuis trois jours contre la fatigue, contre l’embarcation qui tangue, contre l’odeur putride. Elle se doute qu’ils ressentent le même éventail d’émotions, d’afflictions physiques. Mais son agilité à ne rien laisser paraître l’oblige, elle aussi, à colmater les fissures. Retenir les premiers signes d’épuisement de suinter vers l’extérieur.

Elle ne le heurte pas trop fort, pour ne pas avoir l’air de le provoquer. Mais juste assez pour être crédible. Il s’agit de ne pas éviter délicatement son contact en passant à côté de lui. Comme une anguille, comme elle l’aurait fait dans n’importe quelle autre situation. Comme on apprend aux petites filles à le faire depuis la nuit des temps. Ne pas s’écarter de l’itinéraire. Ne pas se mettre spontanément de côté. Contrefaire leur assurance effrontée. Occuper l’espace. Marcher droit. Cogner ce qui doit l’être. C’est-à-dire : ce qui commet l’erreur d’entraver sa route. Se souvenir, surtout, de ne pas s’excuser après. Ne pas oublier où elle évolue, ni qui elle est désormais. Lutter contre ses réflexes est un travail continu. Déconstruire le corset de manières cousu à même sa peau et se fabriquer, en mimant ceux qui l’entourent, une attitude autre, masculine, requiert une attention constante.

De la rencontre de son amie, de sa compagne de toute une vie, de près ou de loin, jusqu’à l’apprentissage sur place, à Java, de la danse et de la musique indonésiennes, de l’entrée en Résistance durant la deuxième guerre mondiale à Paris à la torture féroce subie sous les interrogatoires collaborateurs et nazis et au camp de concentration qui s’ensuit (on songera certainement à l’immense texte de Charlotte Delbo, « Auschwitz et après »), Carmen, en quatre grands tableaux enlevés, analytiques, ramifiés et toujours puissamment charnels, nous offre une émancipation de stature presque mythologique, comme un phare dressé au large d’une côte inhospitalière pour nous indiquer le mélange secret de détermination et d’intelligence, de sens profond de l’amitié et de rejet désormais instinctif de ce qui nous emprisonne contre notre gré, en prétendant faire société alors qu’il ne s’agit que de faire vivre encore les codes usés de la domination patriarcale (et économique).

Écrit avec beaucoup d’habileté, de sensibilité et d’intelligence, « S’en aller » est d’emblée un roman qui marque, qui bouscule les corps, durement, pour inscrire son échappée belle dans le paradoxe et dans la lutte quotidienne qui n’exclut ni amour ni amitié, bien au contraire. Alors que nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin de figures mythiques sachant rester subtiles, d’exemples réels et fictionnels dépourvus de caricature mais sources de signification, Sophie d’Aubreby nous en offre une magnifique, puissante et complice.

Après l’effondrement, les gens s’étaient mis à parler entre eux. Jamais en sa présence. Le contenu lui parvenait de loin en loin, par inadvertance et par bribes. Les dîners au cours desquels elle surprenait des regards prolongés, convaincus d’être discrets, se multipliaient. Ils lui brûlaient la peau. On la marquait au fer rouge du jugement. Elle rentrait le soir avec au ventre une solitude plus lourde que toutes celles d’avant. C’était ces dîners, ces égards, ces amorces de phrases qui contenaient en eux le germe de la fuite. S’extraire de la gangue où les ragots suintent et se racontent en s’accroupissant dans un coin s’était mué en nécessité. Accumuler les kilomètres, dérouler le sol et le dérouler encore. Jusqu’à quitter la terre.

Elle ne s’était pas posé la question de la vie des autres. S’enfuir avait été l’unique moteur, le seul projet.

Hugues Charybde le 24/09/2021

Sophie d’Aubreby - S’en aller - Inculte

l’acheter chez Charybde ici