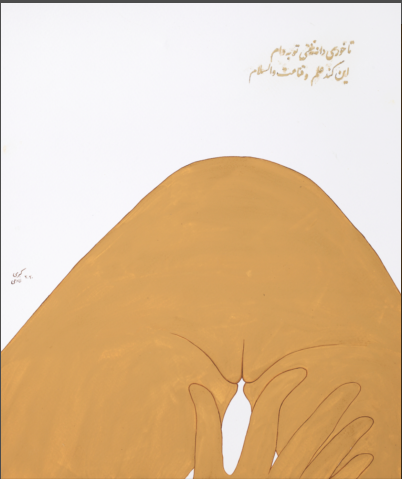

Femme livresque nue de Kubra Khademi avec From the Two Page Book

Par quoi est-elle habitée, me demandais-je, la jeune artiste afghane, Kubra Khademi ? De quelle étoffe sont faites ses œuvres pour être si charnelles, profanes, insolentes, et aussi éthérées, sacrées, insolites ? De son enfance ? Bien sûr. De l’Histoire de sa terre natale ? Sans doute.

Mais, une fois me trouvant dans son atelier, regard ébahi et perdu dans l’ocre des corps qu’elle peint, oreilles prêtées aux récits qu’elle me raconte en persan — notre langue maternelle -, et avec son magnifique accent régional, j’oublie tous mes questionnements si attendus. Je m’aperçois qu’elle n’est pas habitée par quoi que ce soit, elle habite ce qu’elle crée. Elle habite ses œuvres, tant elle est présente aussi bien par son ombre d’enfance, que par son corps d’aujourd’hui.

Debout au-dessus de ses énormes tableaux, étalés tous par terre, elle dit qu’elle vit encore dans le récit de cette scène, lorsque l’innocence de son regard s’était heurtée pour la première fois à la nudité des corps qu’elle observait dans le hammam public réservé aux femmes, au fin fond de son village situé en dessous des vallées de Bâmyân. Ce sont ces corps-là qui, au-delà des temps et au-delà des frontières, la ressaisissent, devenant ses modèles chimériques. Elle ne les a pas oubliés ni inventés, ces corps. Elle les a connus en chair et en os, en les détaillant pour les dessiner timidement, infantilement, discrètement, au risque d’être blâmée par ses parents. Elle cachait ses dessins de nus, me dit-elle avec malice, sous son matelas. Mais un jour, ils furent découverts par sa mère qui aussitôt les déchira et punit la toute jeune artiste. Pourtant, elle-même, sa mère, ne parlait à ses copines qu’en employant des « mots en-dessous de la ceinture ». Elle s’exprimait dans un langage cru qui brisait les tabous de la langue sociale. Cette contradiction a inspiré Kubra Khademi qui célèbre aujourd’hui dans ses œuvres le corps maternel dans son dilemme entre désirs et contraintes.

Ainsi offre-t-elle à sa mère un corps charnel, terrestre, humain… Mais sans ombre, volatile. Et, soudainement, ce corps devient éthéré, sans pesanteur aucune, même dans le tableau « Première ligne » dans lequel elle peint une femme — sa génitrice ? -, en train de « s’exonérer » (autrement dit, se soulager). Une audace rare dans sa culture qui interdit de représenter le corps de cette manière organique et intime.

Née dans une magnifique région d’Afghanistan, Kubra Khademi incarne à mes yeux tout l’esprit d’une civilisation qui a longtemps régné dans ces vallées durant la période préislamique, où s’étaient rencontrées deux grandes cultures — la Grèce et l’Inde -, donnant naissance à l’art Gandahara, un parfait métissage, une symbiose culturelle enfouie depuis des siècles au fin fond de sa terre natale, dans la mémoire et le cœur de ses ancêtres. C’est là, dans cette étendue oubliée que l’artiste afghane habite à travers son art et son corps. Mais elle s’inspire aussi de l’art poétique mahométan, de sa miniature, de son enluminure et de sa calligraphie. Loin d’un syncrétisme « world art », il y a dans les œuvres de Kubra Khademi une authenticité très enracinée, faisant fi des frontières spatio-temporelles des cultures, des arts, des matières… afin d’embrasser l’intimité humaine où réside sa quintessence. Sans doute est-ce pour cela que ses créations parlent un langage universel.

De l’art naïf à la miniature persane très sophistiquée, allant jusqu’à s’approcher dans certains de ses tableaux des estampes japonaises, l’artiste explore aussi précieusement l’art de la calligraphie persane, comme dans l’illustration d’un conte de « zoophilie » écrit par le grand Rumî. C’est l’histoire 59 de _Masnovi_ — un chef d’œuvre que l’auteur compare au Coran. Le conte relate l’histoire d’une femme faisant l’amour avec un âne.

C’est incontestablement du sacrilège dans les pays où ce poète est vénéré comme prophète. Personne n’ose donner une interprétation si profane à ce conte, comme le fait Kubra Khademi. La scène, représentant le passage le plus pornographique du récit, est une parfaite illustration et très fidèle aux mots de Rumî. Pourtant, elle ne suscite aucun scandale intime. Aucune provocation, mais de la pro-vocation.

Cet univers innocent, empli d’illusions et d’allusions, me fait voyager dans une autre dimension de la miniature persane qui, autrefois, représentait le monde pour nous rendre « ahyran » (émerveillés) face à sa beauté. Point de naturalisme, tout baignait dans des couleurs splendides, paradisiaques. Aucune ombre, tout était éclairé par la lumière « divine ». Les corps ne semblaient souffrir de leur pesanteur sur cette Terre. Les visages se ressemblaient tous. Ronds, les yeux bridés. Peu d’émotion. Tout le monde parlait le langage du silence. Aucun cri. Aucun ressentiment de douleur. Même dans les scènes violentes, il n’y avait aucun drame. Seulement la sérénité, la paix, l’éternité… De même, rien ne se mouvait. « Dompté par l’image », comme dit un poète perse, tout était suspendu dans le temps et dans l’espace de la page blanche. Une attitude mystique et métaphysique, dirais-je, que l’on rencontre dans toute la littérature classique de l’Orient, aussi bien dans les poèmes épiques que romantiques.

Et ici, Kubra Khademi donne une dimension « érotique » à ce monde suspendu, où les corps de femmes en tenue d’Êve se révèlent tels celui des anges nus et déchus. Un acte subversif contre les mœurs religieuses et sociales dans son pays qui considèrent le corps comme une enveloppe périssable, faite d’argile séchée, de boue pétrie. La nudité est un péché, et tout ce à quoi elle est associée : le désir, le sexe, la volupté… Le corps est donc blâmé, emprisonné, caché, tandis que dans les deux civilisations gréco-bouddhiques, même les dieux sont nus, sexués, amoureux.

Voilà les sources sous-jacentes qui coulent dans les vallées où a grandi Kubra Khademi.

Ces corps qu’elle dessine sont des ombres interdites dans son pays ; ce sont des corps bannis, ostracisés. D’où leur état suspendu.

De même, le style de la calligraphie qu’elle utilise s’appelle « Nasta’liq »1, ce qui signifie « suspendu ».

En fait, Kubra Khademi habite un monde suspendu. Suspendu au-dessus des frontières. Elle y habite non seulement à travers son art mais aussi dans sa vie d’exilée. Depuis son enfance, elle est dans l’errance permanente. Et comme tous les êtres expatriés, elle doit se réinventer. Tel Rumî, son poète préféré qui ouvre le grand livre de Masnovi, avec ce poème très connu, parlant de l’exil :

_Écoute le nay (roseau, flûte) raconter une histoire, il se lamente de la séparation :

“Depuis qu’on m’a coupé de la jonchaie, ma plainte fait gémir l’homme et la femme.

“Je veux un cœur déchiré par la séparation pour décrire la douleur du désir.

“Quiconque demeure loin de sa source aspire à l’instant où il lui sera à nouveau uni.

….

Mais quiconque est séparé de celui qui parle, devient muet, même s’il a cent mélodies._

Rûmi avait à peine 12 ans lorsqu’il était parti avec toute sa famille pour la Turquie, car sa ville natale Balkh (dans le nord de l’actuel Afghanistan) était la cible de l’invasion mongole.

Certains interprètent ce poème comme l’_expérience originelle_ de l’exil, qui est la séparation de l’enfant d’avec le corps de la mère.

Le nay, coupé de la joncheraie, crie comme l’enfant dont on vient de couper le cordon ombilical.

Sans doute, la naissance est-elle la première expérience de l’exil. Mais qu’en reste-t-il comme souvenir, à part, bien sûr, le traumatisme qui s’inscrit au tréfonds de nous, et la cicatrice dans nos corps ?

Chez Kubra, le corps de femme-mère est exposé comme sa terre d’origine, mais aussi comme sa terre d’asile dans les épreuves de sa vie proscrite. Avec sa liberté, sa violence, sa joie, sa tristesse…

La nudité d’une femme

est plus sage que l’enseignement d’un philosophe.

Paul Éluard

Kubra, par Atiq Rahimi le 15/02/2021

Kubra Khademi — From the Two Page Book -> 16/03/2021

Galerie Eric Mouchet 45, rue Jacob 75006 Paris