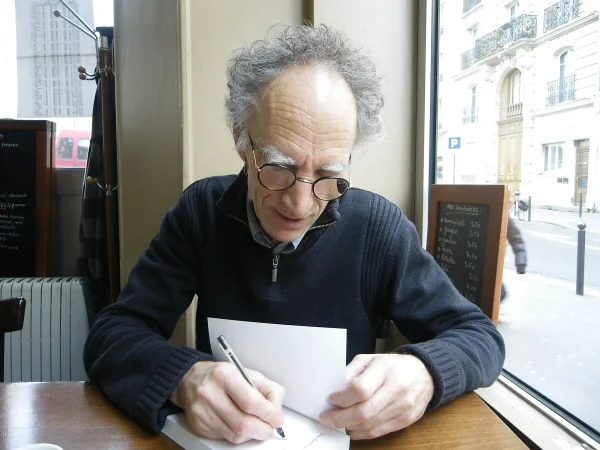

Hommage à Bernard Hœpffner, par Claro

On était sans nouvelles de Bernard Hœpffner depuis le 7 mai, jour où un avis de recherches a été diffusé par les services de sauvetage du Pays de Galles. L'enquête close, sa famille vient d'annoncer la disparition de ce grand traducteur en français de la littérature anglo-saxonne, probablement emporté par les vagues sur les côtes du Pembrokeshire. L'écrivain Claro, son collègue dans le travail magnifique et un peu fou de la traduction, lui rend hommage. Suit le texte de l'intervention de Bernard Hœpffner aux Vingt-huitièmes Assises de la traduction littéraire, (Arles, Actes Sud/ATLAS, 2011), qu'il avait consacrée à ceux qu'il appelle les Traducteurs Extraordinaires.

On aimerait pouvoir dire de Bernard Hœpffner ce qu'avait dit Mark Twain en apprenant sa propre mort par un journal: "La nouvelle de ma mort est très exagérée" – anecdote qui ravissait Bernard. On aimerait ne pas croire à la disparition de ce baladin inspiré, ce templier de la traduction, l'imaginer ailleurs, ayant changé d'identité, voyageant sous un autre nom, se réinventant, ne traduisant plus que le vent et le soleil… Sa capacité de travail était titanesque, son enthousiasme radical, ses doutes fructueux. Les projets, il en portait comme un arbre des fruits au plus fort d'un interminable été, il n'y a qu'à aller voir sur son site, où tant de promesses brillent encore pour les années à venir. Le timbre si particulier de sa voix, qui était comme une musique un peu folle à suivre. Ses yeux aux scintillements mêlés, malice et étonnement, juste avant l'éclair du rire. Une poétique de la gourmandise. Une précision d'accordeur de piano. Une culture magnifique, une mémoire délicieusement feuilletée. Le grand motivateur. L'homme au million de feuillets. Non: au cent mille milliards. Chaque traduction exécutée avec l'attention d'un poème. Au fil d'or. Au sourire. Présent en des centaines de livres, comme une ombre portée. Nous laissant seul avec une foule de pages. Seul avec lui disséminé en chacune.

Claro, le 29 mai 2017

Traducteurs extraordinaires

Bernard Hœpffner

ou : « Une œuvre non traduite n’est qu’à moitié publiée » (Renan)

« C’est par les traducteurs que la France a commencé à goûter les bonnes choses », dit Jacques Peletier du Mans dans son Art Poétique français en 1555 ; et on peut également dire que c’est grâce aux traducteurs que l’Angleterre a formé sa langue. Dans la préface de sa traduction des Essais de Montaigne, John Florio pose une question : « Ferai-je l’apologie de la traduction ? » C’est cette affirmation que je vais tenter de développer et à cette question que je vais essayer de répondre. La Renaissance est l’époque royale de la traduction, tout le monde traduisait, certains mieux que d’autres, et parmi ces derniers quelques traducteurs extra-ordinaires. Je voudrais vous présenter deux d’entre eux, Jacques Amyot en France et John Florio en Angleterre et vous montrer comment et pourquoi ces deux hommes, avec des attitudes et des techniques différentes, ont été d’une importance capitale pour la création de la langue française et de la langue anglaise. Ensuite, en coda, et parce que ces Assises font suite à un colloque autour d’Arno Schmidt, je voudrais rendre hommage à un autre traducteur extra-ordinaire, Claude Riehl, traducteur de Schmidt.

C’est donc de cette période, l’apogée de la Renaissance, que je vais traiter, de la naissance de Jacques Amyot en 1513 à la publication de la King James Bible, presque un siècle plus tard. C’est le moment où, comme l’a dit Antoine Berman, qui avait l’intention, avant sa mort, d’écrire un livre sur Jacques Amyot (livre qui devrait bientôt être publié chez Belin), le terme de « translation » fait place à celui de « traduction », moment où « la traduction fait autorité », où Henri Estienne, en 1539, propose le vocable « traduire », repris l’année suivante par Étienne Dolet sous les formes « traduction » et « traducteur », Dolet qu’Edmond Cary a appelé le « traducteur martyr et père fondateur de la traductologie française », car il est mort sur le bûcher à cause d’une traduction de Platon, tout comme William Tyndale, qui s’était égaré à vouloir traduire la Bible en Anglais ; c’est le moment du creuset international qu’était la création des langues nationales européennes.

Jacques Amyot est le premier véritable « traducteur français », avant lui, s’il y avait des traductions, il n’y avait pas vraiment de « traducteurs » ; Marot dans un de ces poèmes, fait l’éloge d’un « gentil traduysant [1] », dans un autre, d’un « translateur » ; au XVIe siècle apparaît un personnage nouveau qui n’est plus seulement une personne qui traduit mais un traducteur qui fait œuvre.

Amyot est docteur en droit civil, professeur de latin et de grec ; à 34 ans, il traduit et publie le roman d’Héliodore, Théagène et Chariclée, ce qui lui vaut d’être nommé abbé de Bellozane par François 1er. Il dit avec modestie dans sa préface : « J’ay moy mesme adoucy le travail d’autres meilleures et plus fructueuses traductions en le traduisant par intervalles aux heures extraordinaires. » Il a prix goût à la traduction, qui va alors devenir son occupation principale et se rend en Italie pour étudier le texte de Plutarque en grec à la source la plus sûre de l’époque — la bibliothèque du Vatican —, est nommé précepteur des fils de Henri II (Charles IX et Henri III), publie sa traduction de sept des livres de l’Histoirede Diodore de Sicile en 1554, et des Amours pastorales de Daphnis et Chloé de Longus en 1559, la même année que son œuvre principale, Les Vies des hommes illustres Grecs et Romains comparées l’une avec l’autre par Plutarque de Chaeronee Translatees de grec en François, révisée et rééditée en 1563 et 1567 ; puis, en 1572, les Œuvres morales et meslées, du même Plutarque. Amyot est alors évêque d’Auxerre, jusqu’à sa mort en 1593.

Il existait déjà quelques traduction de Plutarque, mais aucune n’était complète et, surtout, aucune n’était écrite dans un aussi beau français. Déjà au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, le français d’Amyot influence ses contemporains, le premier est évidemment Montaigne, dont on a même dit qu’il avait plagié Amyot : « Je n’ay dressé commerce avec aucun livre solide, sinon Plutarche et Seneque, ou je puyse comme les Danaïdes, remplissant et versant sans cesse. J’en attache quelque chose à ce papier, à moy, si peu que rien [2]. » Mais non, Montaigne n’est pas un plagiaire, il fait simplement feu de tout bois, d’ailleurs, il ne s’en cache pas le moins du monde ; et il m’est impossible de ne pas citer le long hommage qu’il rend à Amyot au Chapitre 4 du Livre II :

Je donne avec raison, ce me semble, la Palme à Jacques Amiot, sur tous noz escrivains François ; non seulement pour la naïfveté et pureté du langage, en quoy il surpasse tous autres, ny pour la constance d’un si long travail, ny pour la profondeur de son sçavoir, ayant peu developper si heureusement un autheur si espineux et ferré (car on m’en dira ce qu’on voudra, je n’entens rien au Grec, mais je voy un sens si bien joint et entretenu, par tout en sa traduction, que ou il a certainement entendu l’imagination vraye de l’autheur, ou ayant par longue conversation, planté vivement dans son ame, une generale Idée de celle de Plutarque, il ne luy a aumoins rien presté qui le desmente, ou qui le desdie) mais sur tout, je luy sçay bon gré, d’avoir sçeu trier et choisir un livre si digne et si à propos, pour en faire present à son païs. Nous autres ignorans estions perdus, si ce livre ne nous eust relevé du bourbier : sa mercy nous osons à cett’heure et parler et escrire : les dames en regentent les maistres d’escole : c’est nostre breviaire. Si ce bon homme vit, je luy resigne Xenophon pour en faire autant. C’est un’occupation plus aisée, et d’autant plus propre à sa vieillesse. Et puis, je ne sçay comment il me semble, quoy qu’il se desmesle bien brusquement et nettement d’un mauvais pas, que toutefois son stile est plus chez soy, quand il n’est pas pressé, et qu’il roulle à son aise.

Montaigne, ainsi, prend son Plutarque dans la langue d’Amyot, car Plutarque (et donc Amyot) est l’auteur le plus cité dans les Essais et, comme on le verra plus loin, ce Montaigne plongé dans Amyot, sera ensuite transmogriphié en anglais par Florio et ainsi, peu après, lu et plagié et utilisé par Shakespeare, Robert Burton et tant d’autres ; il en sera de même, par une autre voie, quand le Plutarque de North, traduit à partir du français d’Amyot, sera repris par Shakespeare.

Et il n’y a pas que Montaigne, nombreux sont les écrivains qui rendirent hommage à Jacques Amyot au cours des siècles, à ses traductions et à son français :

Charles Sorel : « Il suffit de savoir que le langage d’Amyot a été estimé des plus vigoureux de son siècle ; qu’on lui fait tort de le penser corriger en lui ôtant quelques vieux mots, et en substituant d’autres en leur place ; c’est lui oster toute sa force et toute sa naïveté [3]. »

Racine : « La traduction de Plutarque a une grâce dans le vieux style du traducteur qu’il ne croit pas pouvoir être égalée dans la langue moderne [4]. »

Vaugelas : « Monsieur Amyot, père avoué de la langue Françoise, en son œuvre majestueuse du Plutarque François [5]. »

Rousseau commence à lire le Plutarque d’Amyot à l’âge de sept ans : « la première lecture de sa jeunesse, la dernière de sa vieillesse [6] ».

Diderot et D’Alembert, parlant de sa traduction : « Les graces du style la firent réussir avec avidité, quoiqu’elle soit souvent infidele ; & malgré les changemens arrivés dans la langue, on la lit toujours avec plaisir. Les vies des hommes illustres ont été traduites plusieurs fois depuis Amyot, mais sa traduction est toujours restée seule entre les mains de tout le monde […] [7]. »

L’historien Jean-Jacques Ampère : « On sait que la prose allemande date de la bible de Luther ; Amyot compte dans l’histoire de la nôtre [8]. »

Sainte-Beuve : « Il est difficile d’essayer un jugement sur les ouvrages d’Amyot et de les apprécier au vrai sans avoir à la fois sous les yeux les textes et les traductions ; mais non — prenons celles-ci, comme on le fait presque toujours, comme des écrits originaux d’un style coulant, vif, abondant, familier et naïf, qui se font lire comme s’ils sortaient d’une seule et unique veine [9]. »

Queneau, qui met la traduction de Plutarque par Jacques Amyot dans Pour une bibliothèque idéale.

Par contre Céline, et sans doute peut-on le comprendre, bien que je pense qu’il se trompe, le critique : « En vérité Rabelais, il a raté son coup. […] Ce qu’il voulait faire, c’était un langage pour tout le monde, un vrai. Il voulait démocratiser la langue, une vraie bataille. La Sorbonne, il était contre, les docteurs et tout ça. […] Non. c’est pas lui qui a gagné. C’est Amyot, le traducteur de Plutarque : il a eu, dans les siècles qui suivirent, beaucoup plus de succès que Rabelais. C’est sur lui, sur sa langue, qu’on vit encore aujourd’hui. Rabelais avait voulu faire passer la langue parlée dans la langue écrite : un échec. Tandis qu’Amyot, les gens maintenant veulent toujours et encore de l’Amyot, du style académique. Ça c’est écrire de la m... [10] »

Jacques Amyot est sans doute le plus célèbre des traducteurs français, son style, le choix de ses mots, sa syntaxe, sa fidélité au texte de Plutarque — malgré quelques erreurs — ont fait des Vies et, dans une moindre mesure, des Œuvres morales, une des lectures préférées des Français jusqu’à aujourd’hui, c’est sa traduction qu’on trouve dans la collection de la Pléiade et de nombreuses éditions sont sans cesse publiées. Il a le privilège d’être le seul traducteur cité dans le Littré comme exemple (plus de 6 000 fois) Son travail n’est pas sans défaut, mais existe-t-il des traductions qui n’en contiennent pas ? À lire ses préfaces et avant-propos, on peut avoir l’impression parfois qu’il suit à l’avance les théories de beaucoup de traductologues d’aujourd’hui, et en particulier celle d’Antoine Berman, au sens où il suit un projet d’ensemble, où il tente à la fois de conserver la fidélité à la langue de Plutarque et à l’esprit de la langue française en train de se créer :

Mais si, peut estre, lon ne treuve le langage de ceste translation si coulant, comme lon a fait de quelques autres miennes, qui de piéça [depuis longtemps] sont entre les mains des hommes, je prie les lecteurs de vouloir considérer, que l’office d’un propre traducteur ne gist pas seulement à rendre fidelement la sentence de son autheur, mais aussi à représenter aucunement & à adombrer la forme du style et manière de parler d’iceluy, s’il ne veut commettre l’erreur que feroit le peintre, qui ayant pris à pourtraire un homme au vif, le peindroit long, là où il seroit court, & gros, là où il seroit gresle, encore qu’il le feist naïvement bien ressembler de visage. Car encore puis je bien asseurer, quelque dur ou rude que soit le langage, que ma traduction seroit beaucoup plus aisée aux François que l’original grec à ceulx mesme qui sont les plus exercitez en la langue grecque, pour une façon d’escrire plus aiguë, plus docte & préférée, que claire, polie ou aisée, qui est propre à Plutarque. Au fort, si je ne m’en suis acquité si heureusement que vous eussiez pensé & désiré, Seigneurs lisans, encore ay-je espérance que vous excuserez le bon vouloir de celuy qui en y aspirant, a tasché de vous profiter. Et si ce mien labeur sera si heureux que de vous contenter, à Dieu en soit la louange, qui m’a donné la grâce de le parachever [11] .

Amyot suit les cinq préceptes énoncés par Dolet dans La manière de bien traduire d’une langue en aultre (1540 — Obsidiane, 1990) : 1) Bien entendre le sens et la matière de l’auteur traduit ; 2) une parfaite connaissance des deux langues ; 3) ne pas traduire mot pour mot ; 4) suivre le commun langage ; et 5) lier et assembler les dictions pour que l’âme s’en réjouisse et que les oreilles en soient ravies.

Amyot indique à de nombreuses reprises qu’il aimerait être le plus proche possible de la langue de Plutarque, du grec, mais se rend compte qu’il ne peut pas, en français, préserver la concision de l’original, il n’est pas, comme on a appelé à l’époque ceux qui suivaient de trop près la structure de la langue latine un « despumeur de verbocination latiale », il lui faut d’abord étirer le texte de Plutarque : « Ce qui me semble trop bref ou trop obscur, je le alongiray en exposant par mots et par sentence [12] », disait un de ses contemporains. On trouve cependant parfois dans son texte français quelques tournures où l’on sens la structure verbale du grec, d’une langue flexionnelle, et qui, à la lecture, me procurent un plaisir extrême, on peut parfois penser être en train de lire du Mallarmé : « or avoient pour lors les Achæiens la guerre », ou « lui donna tel coup qu’il le porta mort par terre ».

Amyot fait des additions au texte de Plutarque ; ne connaissant pas le grec, je ne peux pas vous en donner d’exemples concrets (c’est-à-dire que je ne pourrais vous donner que le français) : des explications historiques : « les livres d’Evangelus » devient « Les livres que Evangelus a escripts de l’art et de la manière de dresser un squadron et comment il faut ordonner une armée en bataille », « l’assemblée des jeux publics appelés Nemea » devient « l’assemblée des jeux publics appelés Nemea que lon celebre en l’honneur d’Hercule non guère loing d’Argos », ou encore le terme grec « hipparcos », que nous traduirions aujourd’hui par hipparque mais qu’Amyot, afin d’être compris, traduit par « le capitaine général de la gendarmerie des Achéens ».

Un autre type d’addition est celui qu’on retrouve chez nombre de traducteurs de la Renaissance, particulièrement chez Jacques Amyot et John Florio, c’est le redoublement d’expressions, surtout des adjectifs (doublement chez Amyot, triplement chez Florio) : « C’est le défaut qu’on reproche au grand Amyot, écrit Vaugelas, d’estre trop copieux en synonimes ; mais nous devons à ce défaut l’abondance de tant de beaux mots et de belles phrases qui font les richesses de nostre langue [13] ». Remarquons qu’aujourd’hui, dans notre façon de traduire, cette technique est, au contraire, supposément interdite ; car nous travaillons avec des langues établies, dont le vocabulaire est plus ou moins fixe (malheureusement), ces langues se voient comme à l’apogée de leur carrière, figées — et pourtant, comme elles se trompent ! —, elles proclament haut et fort qu’elles n’ont plus le besoin criant, comme il y a cinq siècles, de s’enrichir. Car la meilleure façon de faire entrer un mot dans une langue est, soit de le mettre dans un contexte qui le rend parfaitement clair, soit de l’accoler à un autre, pris dans le vocabulaire « commun » afin de ne pas perdre le lecteur. Par exemple, là où Plutarque avait un seul mot, Amyot en met souvent deux : « débats et contentions », ou bien « autant de crédit et d’autorité », « il dressa et institua », « il nourrit et instruisit ». Il y a aussi le fait qu’un adjectif grec recouvre plusieurs sens qu’un seul adjectif ne recouvrira pas, et on trouve alors « un sage et vaillant capitaine ».

Si Jacques Amyot est un sage et vaillant traducteur, poursuivant tranquillement son œuvre de traducteur tout en poursuivant son métier d’abbé puis d’évêque, John Florio, traducteur de Montaigne, est un tout autre personnage, il se dit lui-même « an Englishman in Italiane [14] » ; il est moins sage qu’Amyot, plus exubérant, bien plus conscient de sa valeur, de son désir, semblable à celui du poète Philip Sidney, de revivifier la langue anglaise, d’enrichir une langue qu’il trouvait trop pauvre et trop timorée en empruntant à ce qui se faisait à cette époque en France et en Italie, des pays dont il jugeait la culture bien plus sophistiquée que celle de l’Angleterre. Né à Londres d’un père protestant florentin, Florio parlait italien avec son père et anglais avec sa mère ; il était l’ami de Giordano Bruno.

En 1578, il publie First Fruits, puis, treize ans plus tard, Florio’s Second Frutes, grammaire anglaise et italienne avec traduction et explication de 6 000 proverbes italiens et d’exemples en anglais de grands auteurs italiens. En 1580, il traduit les Voyages de Cartier à partir de la traduction italienne. Puis il publieA World of Wordes (1598-1611) premier dictionnaire italien anglais. Enfin, en 1603, il publie sa grande traduction, Montaigne’s Essayes on Morall, Politike, and Militarie Discourses.

Et tout comme l’a fait Amyot pour Plutarque, qu’il a donné à la langue française, Florio donne aux Anglais un Montaigne dont ils vont pouvoir se repaître, même si ce n’est plus vraiment le Montaigne que lisaient les Français. Et il est vrai que, pour ma part, si j’ai découvert Montaigne en français et me suis nourri de sa lecture, j’ai aujourd’hui plus de plaisir à le lire dans la traduction de Florio. En préface à cette traduction, on trouve un long poème de Samuel Daniel, grand poète de la Renaissance, qui s’imagine devant la porte de Montaigne en compagnie de Florio, son beau-frère, et il applaudit : « Le transpassage sûr par tant de soins studieux » de celui qui a ainsi été « Placé dans le meilleur logement de notre langue / Où il est aussi libre que s’il était né chez nous [15]. »

Selon Frances Yates, dans sa magnifique étude sur Florio, celui-ci expérimentait consciemment avec la langue anglaise, y greffait des mots, des phrases et même des constructions grammaticales dont il pensait qu’elle pourrait les digérer. Il fut le premier à utiliser le génitif du pronom neutre “its” [16].

Florio se jette à corps perdu dans la traduction des Essais de Montaigne, comme, apparemment dans tout ce qu’il fait, il y passe cinq ans ; il désire à la fois être le plus fidèle possible — subservient — au service de Montaigne —, et faire acte de création en apportant à la langue anglaise, qu’il trouve peu capable d’exprimer avec brio ce que le français et l’italien font, selon lui, avec tant de facilité ; il a semble-t-il oublié l’apport de Chaucer à cette langue, et il faudra attendre Urquhart, cinquante ans plus tard, qui en traduisant Rabelais retrouvera des sources bien plus anciennes et saxonnes d’enrichissement de la langue. Florio est avant tout un lexicographe, il a apporté plus de 1 000 mots à la langue, un tout petit moins que Shakespeare (je parlerai dans un instant de son influence sur Shakespeare) et un tout petit peu plus que Thomas Browne.

En traduisant, il bouillonne, il se voit, tel un Vulcain, brisant le gros crâne de Jupiter à la hache pour en faire sortir une Minerve, car il est tout sauf modeste — et s’il parle de Minerve, c’est parce que « toutes les traductions sont réputées être féminines », ce qui est normal, car elle sont subservient ; dans sa préface au lecteur courtois, il se sent « sea-tosst, wether-beaten, shippe-wrackt, almost drowned », secoué par les vagues, écrasé par les tempêtes, il sombre, est presque noyé. De Montaigne, il nous dit : « je l’ai transporté de France en Angleterre, je l’ai revêtu d’habits anglais, lui ai appris à parler notre langue (bien que bien souvent avec un sursaut de jargon français) ».

Contrairement à Amyot, dans les traductions duquel on trouve ce magnifique équilibre entre la fidélité à Plutarque et à sa langue, et l’élaboration d’une nouvelle langue, Florio le lexicographe est obligé de trahir Montaigne bien davantage pour parvenir à ses fins. Alors que Montaigne lui-même nous dit que

Le parler que j’ayme, c’est un parler simple et naif, tel sur le papier qu’à la bouche : un parler succulent et nerveux, court et serré, non tant delicat et peigné, comme vehement et brusque.

Plustost difficile qu’ennuieux, esloigné d’affectation : desreglé, descousu, et hardy : chaque loppin y face son corps : non pedantesque, non fratesque, non pleideresque, mais plustost soldatesque, comme Suetone appelle celuy de Julius Cæsar [17].

Ce qui disparaît de Montaigne dans cette traduction, c’est « le parler simple et naïf » qui, dans la traduction de Florio, devient « the naturall, simple, and unaffected speech ». Frances Yates critique Florio pour avoir été « le moins effacé des traducteurs. La profonde sagesse de Montaigne, pleine d’humanité, coule devant nous [en anglais], sa puissance dans l’ensemble intacte malgré les erreurs et les maniérismes du traducteur mais on ne peut s’empêcher d’apercevoir Florio aux côtés de l’auteur et non derrière lui, “ améliorant ” son style et ponctuant assez souvent la discussion d’apartés non dissimulés [18]. »

Un calcul approximatif permet de s’apercevoir que le texte original français contient 420 000 mots, le texte anglais, lui, dépasse 500 000 mots — un taux de prolifération de plus de 16 pour cent. Comme nous avons vu pour Amyot, il s’agit souvent de l’ajout d’un adjectif, mais aussi d’un phrase explicative, d’un commentaire du traducteur — et Florio en fait plus qu’Amyot. « Le paisant et le cordonnier » devient « the plaine husbandsman or the unwily shoomaker » ; « armoiries » devient « Crest, Armes and Coats » ; « nous travaillons », « we labour, and toyle, and plod » ; pour traduire « ensevelie » il a besoin de six mots : « lieth now low-buried in oblivion » ; et « de la colique, du caustere : et de la geaule aussi, et de la torture » est gonflé en « of the colicke, of cauterie, of fals, of sprains, and other diseases incident to mans bodie : yea, if need require, patiently to beare imprisonment, and other tortures, by which suffererance he shall come to be had in more esteeme and accompt ».

Je me rappelle avoir fait cette découverte quand j’ai traduit l’Anatomie de la Mélancolie, de Robert Burton, où Montaigne est cité à plusieurs reprises, évidemment dans la traduction de Florio ; une phrase de Burton était : « to have an Oare in every mans Boat, to tast of every dish, and sip of every Cup, which saithMontaigne, was well performed by Aristotle » ; cette phrase ne se trouve pas chez Montaigne, lequel s’est contenté d’écrire, au chapitre 3 du premier livre : « Aristote, qui remue toutes choses », que Florio a traduit par : « Aristotle that hath an oare in every water, and medleth with all things [19] ». Burton a lui-même ajouté son grain de sel à celui de Florio et ma traduction du Montaigne de Burton est alors nécessairement devenue « avoir une rame dans toutes les barques, goûter à tous les plats et boire à toutes les coupes, ce qui, nous dit Montaigne, fut pratiqué avec succès […] par Aristote ». Comment le lecteur pourra-t-il jamais s’y retrouver ?

On pourrait presque dire que Montaigne critique déjà la traduction de Florio par anticipation quand il attaque certains écrivains français dont il juge le style ampoulé : « Depuis que Ronsard et du Bellay ont mis en honneur nostre poesie françoise, je ne vois si petit apprenti qui n’enfle des mots, qui ne renge les cadences à peu près comme eux [20] », une critique que Florio a le culot d’enfler en : « Since great Ronsarde and learned Bellay have raised our French Poesie unto that height of honour where it now is: I see not one of these petty ballad-makers, or prentise dogrell rymers, that doth not bombast his labours with high-swelling. and heaven-disimbowelling words, and that doth not marshall his cadences verie neere as they doe. » 33 mots chez Montaigne, 56 chez Florio.

Mais la traduction est également remplie de magnifiques trouvailles, comme ce « I will have them to give Plutarch a bob upon mine own lips », qui rend parfaitement « Je veux qu’ils donnent une nazarde à Plutarque sur le nez ».

D’autres exemples montrent comment Florio adapte le texte français à la compréhension du lecteur anglais : « aussi ne faisons nous les Basques et les Troglodytes » est transposé en « no more doe we the Cornish, the Welch, or Irish ». Le « nous » de Montaigne est clair, ce sont les Français, mais que représente le « we » de Florio ? Il est évident qu’aujourd’hui, aucun traducteur ne se permettrait une telle transposition culturelle, ce que Rabelais appelait une « conversion », Montaigne une « transmigration », Florio une « transmutation » et Urquhart, le traducteur de Rabelais, une « transmogrification ».

À la lecture des Essayes dans la version de Florio, au lieu de sentir le ton un peu sec de Montaigne, la phrase précise qui ne cherche pas à faire de l’épate, on se trouve devant un texte qui tend déjà presque au baroque de Thomas Browne, un texte qui se regarde par moment faire des belles phrases, un texte fier de lui ; si l’on peut dire que Montaigne s’esbrousse souvent derrière ses auteurs, Florio, lui, fait de l’esbroufe. Il est trop facile aujourd’hui de critiquer Amyot pour ses contresens, de critiquer Florio pour ses fioritures, de critiquer Thomas North pour avoir traduit Plutarque à partir du texte français d’Amyot et non du grec, pour avoir traduit Antonio de Guevara à partir de la traduction française et non de l’espagnol, de critiquer Antoine Dupinet, qui a traduit l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien en français, Philemond Holland, qui l’a traduit en anglais et qui a également traduit les Œuvres morales de Plutarque. Les époques ne sont pas les mêmes, la traduction répondait à des besoins qui ne sont plus les nôtres aujourd’hui, la différence entre traducteur et auteur était bien moins visible, le travail du traducteur bien moins subservient — sans doute est-ce bien ainsi. C’est-à-dire que c’était ainsi qu’il fallait faire au XVIe siècle, et normal que nous ayons aujourd’hui une autre notion de la fidélité (n’oublions pas toutefois que nous avons aujourd’hui des traductions — telle celle de Pierre Senges traduisant Guevara, qui, elles aussi, tentent et parviennent à dépasser l’original).

Il suffit de feuilleter les deux livres de Florio, First Fruites et Second Fruites ainsi que son dictionnaire, pour se rendre compte de sa frustration devant l’absence de termes pour exprimer exactement ce que veulent dire les proverbes italiens ; il se lance donc dans la création de mots, d’abord la transformation de verbes à l’aide de suffixes, dont celui du participe passé et du gérondif, puis de substantifs en verbes. Par exemple, dans son dictionnaire, en 1598, il crée le mot advantageous, que l’on retrouve dans Troïlus et Cressida huit ans plus tard ; judicious retrouvé dans Hamlet ; pillicock, dans Lear, puis dans le Rabelais d’Urquhart, pour « pendilloche » ; mincing, repris dans Henry VIII. Et la liste pourrait se poursuivre longtemps (on [21] a calculé que, dans les pièces de Shakespeare d’après 1603, 750 mots proviennent de la traduction ou du dictionnaire de Florio ; un des proverbes que Florio dérobe à l’italien finit plus tard dans la bouche d’Holopherne dans Peines d’amour perdues : « Venetia, chi non ti vede, non ti prese »). Florio avait découvert que l’anglais se prêtait à toutes sortes de manipulations, à quel point cette langue était plastique, et une grande partie de ses inventions restent dans le caractère de la langue. Il semblerait que c’est sa méthode que Shakespeare a utilisée après lui ; et en outre, ils se connaissaient. Il existe même des chercheurs qui ont plus ou moins sérieusement avancé que les pièces de Shakespeare avaient en fait été écrites par Florio.

Ce qui, à cette époque, importe plus que tout, c’est la perméabilité des textes, l’appréhension de l’autre, même s’il est en partie acclimaté, l’utilisation des uns par les autres, dont le meilleur exemple, en Angleterre, serait évidemment Shakespeare, lequel est nourri du Plutarque de North, qui vient directement du français d’Amyot et non du grec, nourri aussi du Montaigne de Florio. Je me contenterai d’un exemple, pris dans La Tempête, où l’on s’aperçoit que le dramaturge suit le Montaigne de Florio de très près. Voici un bref passage du chapitre 30 des Essais :

C’est une nation, diroy-je à Platon, en laquelle il n’y a aucune espece de trafique ; nulle cognoissance de lettres ; nulle science de nombres ; nul nom de magistrat, ny de superiorité politique ; nul usage de service, de richesse, ou de pauvreté ; nuls contrats ; nulles successions ; nuls partages ; nulles occupations, qu’oysives ; nul respect de parenté, que commun ; nuls vestemens ; nulle agriculture ; nul metal ; nul usage de vin ou de bled.

Ce passage a été traduit par Florio pour une fois sans floriotude, et il apparaît quelques années plus tard dans la bouche de Gonzalo, au début du deuxième acte de La Tempête :

I’ the commonwealth I would by contraries

Execute all things; for no kind of trafic

Would I admit; no name of magistrate;

Letters should not be known; riches, poverty,

And use of service, none; contract, succession,

Bourn, bound of land, tilth, vineyard, none;

No use of metal, corn, or wine, or oil;

No occupation; all men idle, all;

And women too, but innocent and pure;

No sovereignty;

Et enfin, juste retour des choses, traduit en français par Jean-Michel Déprat :

Dans ma république, je ferais toute chose

A rebours, car je n’y admettrais

Aucune espèce de commerce; aucun titre de magistrat;

Personne ne saurait lire; richesses, pauvreté,

Et domesticité, abolies; contrats, héritages,

Bornes, enclos, labours, vignobles, abolis;

Nul usage de métal, de blé, de vin ou d’huile;

Nulle occupation; tous les hommes oisifs, tous,

Et les femmes aussi, mais innocentes et pures;

Nulle souveraineté [22]…

Au début de cette présentation, je vous ai cité cette question que Florio se posait dans sa préface aux Essais : « Ferai-je l’apologie de la traduction ? » J’y répondrai en citant Theo Hermans :

[…] La traduction importe, historiquement et culturellement, parce qu’elle nous permet d’avoir un aperçu de la position personnelle des individus et des communautés par rapport aux “ autres ”. Et comme la traduction laisse dans son sillage des textes doubles, et souvent même des versions multiples de textes originaux perçus différemment encore et encore, elle nous ouvre une fenêtre privilégiée sur ces définitions variées et changeantes. C’est pour cela que la traduction n’a pas besoin d’apologie [23].

Puis également Florio, qui répond lui-même à sa question : « C’est que d’aucuns maintiennent (pour leur propre intérêt) qu’une telle conversion [transpassage] est la subversion des Universités. » Et un peu plus loin, « Mon vieux compagnon Nolano [Giordano Bruno] m’a dit, et a soutenu publiquement, que la source de toute les sciences est dans la traduction. »

Je voudrais à présent clore ces brèves notes sur deux traducteurs extra-ordinaires par un hommage plus bref encore à Claude Riehl que j’ai intitulé :

Claude à tombeau ouvert (ou la traduction considérée comme une course de côte)

Tombeau ouvert… cela va sans dire puisqu’une des dernières traductions de Claude Riehl est intitulée Tina ou De l’Immortalité, et naturellement, comme la plupart des livres qu’il a traduits sont d’Arno Schmidt, il devient difficile de les séparer, Claude et Arno: parler avec Claude Riehl c’était toujours avoir vue sur Arno ; soit on parlait de Schmidt, que j’avais découvert grâce à lui au début des années 90, grâce à son enthousiasme, car Schmidt était au centre de sa vie… un de ces auteurs — un aleph — qui ramène tout à lui, on dirait presque qu’il contient tout, nous parlions de tous ces autres auteurs qui avaient passionné Schmidt, qui passionnaient donc Claude Riehl et qui justement, presque tous, me passionnaient. La première fois que nous nous sommes vus, c’était à Lyon autour d’un numéro spécial de la Quinzaine sur la traduction, la dernière fois, c’était chez lui, à Strasbourg, enfin, à Lingolsheim, pour parler de la traduction d’Ulysse et de Flann O’Brien. Et puis c’était le travail que nous faisions ensemble dans la revue La Main de Singe. Tout cela toujours entre deux tradals de Schmidt. Nous échangions des emails :

Je termine demain à midi (hé oui!) la traduction d’une des choses les plus cinglées qu’Arno Schmidt ait jamais écrites: Kaff, itou Mare Crisium. (Le titre, absolument impossible, changera pour la publication). Des mois de tunnel, tête baissée à fond la caisse. Je compte enfin devenir humain (vers 14 heures).

C’est-à-dire qu’il va cesser d’être bicyclette.

Bon, il n’y avait pas qu’Arno Schmidt, il y avait aussi Oscar Panizza, Albert Ehrenstein, Joseph Roth, Melchior Vischer, &c., mais en fin de compte, il n’y avait qu’Arno Schmidt. Si Claude avait pu vivre un peu plus longtemps, sans doute aurions-nous fini par comprendre un peu mieux à quel point traduire c’est écrire, à quel point traduire, c’est faire semblant d’être le double d’un autre, c’est un peu aussi se bourrer le mou, parce que l’on se fait croire qu’on est corps et âme au service d’un autre que soi. Claude avait acquis une immense machine à écrire, exactement le même modèle que la machine sur laquelle Schmidt tapait ses textes. Le résultat en est cette extraordinaire traduction de Soir bordé d’or publiée par Maurice Nadeau. Et Claude, il avait beau être au service d’un autre, c’était on ne peut plus lui qu’il était, et il était massif. Et d’ailleurs, bien que cela m’importe quand même moins que de savoir qu’il n’est plus là, on se demande qui va monter sur le vélo d’Arno Schmidt, maintenant, quand on sait que c’est d’une bicyclette anthropophage qu’il s’agit? (Eh bien, vu la magnifique traduction de Scènes de la vie d’un Faune qui vient de sortir, ce sera un vélo de femme, celui de Nicole Taubes.) Nous aurions quand même aimé qu’il reste en selle, même si, comme l’a démontré Flann O’Brien dans Le Troisième Policier (Arno et Claude admiraient beaucoup O’Brien), du fait de l’échange des particules au contact de la selle, le vélo d’Arno était déjà en partie Claude et Claude en partie vélo.

J’aurais voulu aussi parler de sa façon de traduire, mais il disait avoir « pour principe de ne pas parler de mon travail de traduction. Parce que je n’y ai jamais réfléchi et ne m’en sens pas capable. […] il existe des théories, celle de George Steiner par exemple. Mais je n’arrive pas à me situer par rapport à ces théories-là. Je sais simplement que si je traduis S[chmidt], c’est devenu une nécessité pour moi. » Pour entendre un peu sa voix, voici un exemple d’une des difficultés qu’il a rencontrées dans la traduction de Schmidt : « C’est dans la traduction du “Jour du Cactus”, un texte qui est paru dans La Main de Singe ; où à un moment on parle d’un petit garçon qui intervient dans l’histoire et dont on dit que le père l’a envoyé chercher du Okilékon. C’est un produit… En allemand, c’est l’expression suivante : Holviernes. On entend Holophernes. Okilékon vient d’un souvenir d’enfance ; parce qu’il y a une blague qui se pratiquait ici en Alsace : on envoyait l’apprenti du magasin acheter du Ovidum (O wie dumm — Oh qu’il est con) chez le pharmacien ; on se foutait de lui. J’ai utilisé ceci pour ma traduction mais évidemment j’ai raté la référence biblique ; que dans une édition correcte des œuvres d’AS je devrais indiquer en note. Mais je ne voyais pas d’autre solution ; et j’ai pris le parti de fonctionner avec une expression qui était d’abord immédiate pour le lecteur. »

Et à propos de l’importance d’Arno Schmidt : « L’apport de S est simple ; c’est l’apport de sa prose. Ce n’est pas parce qu’il écrit en allemand qu’on ne peut pas le saisir en français. Ce qu’il nous donne à voir au niveau du monde, de la perception des objets, des rapports entre les gens, des rapports amoureux, c’est un rapport propre au monde entier. […] il écrit en allemand et ses traducteurs essayent de faire ce qu’ils peuvent. » Et enfin : « Son souci principal a été dès le départ de donner la description la plus exacte du monde et de trouver une correspondance dans la pensée, de penser le monde en images [24]. »

Et je voudrais terminer cette sorte d’hommage à Claude Riehl, mort le 11 février 2006, à l’âge de 52 ans, par deux citations, la première d’Alfred Jarry dans un texte qui s’intitule « La crucifixion vue comme une course de côte », la seconde d’Arno Schmidt, dans Vaches en demi-deuil, traduit par Claude Riehl, aux éditions Tristram. D’abord Jarry : « Le déplorable accident que l’on sait se place au douzième virage. […] On sait aussi qu’il continua la course en aviateur… mais ceci sort de notre sujet. »

Puis Schmidt :

« : “FINI ! ! !” — / ( Et, laissant tout en plan ; nous, debout ; comme gênés . ) — »

in Vingt-huitièmes Assises de la traduction littéraire, Arles, Actes Sud/ATLAS, 2011

[1] Troisième livre, LXVI.

[2] Essais, I, 25.

[3] La Bibliothèque françoise, 1667, cité par Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, p. 277.

[4] Préface de Mithridate.

[5] Traduction d’Alexandre, de Quinte-Curce, « Advis au Lecteur » p. 762.

[6] Les Rêveries d’un promeneur solitaire, IV promenade.

[7] Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des métiers, article « Melun ».

[8] Revue des deux mondes, 1841.

[9] Causeries du Lundi, Tome IV.

[10] Entretien avec Guy Bechtel le 27 novembre 1958, publié dans le Magazine littéraire, octobre 1991.

[11] Amyot, « Aux Lecteurs », XXVII, Vies, 1559.

[12] Laurent de Premierfait, début de sa traduction du De Senectute.

[13] Remarques sur la langue françoise, Rem. 493.

[14] Second Frutes, To the Reader. Je dois beaucoup à ma lecture de Philippe Desan : « John Florio, sa réécriture des Essais et l’influence de la langue de Montaigne-Florio sur Shakespeare», in Shakespeare et Montaigne: vers un nouvel humanisme, 2004, p. 29-93.

[15] « And safe transpassage by his studious care / Who both of him and vs doth merit much, / Hauing as sumptuously, as he is rare / Plac’d him in the best lodging of our speach, / And made him now as free, as if borne here. »

[16] Frances Yates, John Florio — the Life of an Italian in Shakespeare’s England, p. 226.

[17] Essais, I, 25.

[18] Frances Yates, p. 234.

[19] Robert Burton, The Anatomy of Melancholy, Oxford University Press, Vol. I, p. 3.

[20] Essais, I, 26.

[21] George Coffin Taylor.

[22] Traduction Jean-Michel Déprat, Éditions Théâtrales, 2007.

[23] Theo Hermans, « Shall I apologize Translation ? » Journal of Translation Studies, 2001, pp. 1-17.

[24] Extrait d’un entretien non publié entre Claude Riehl et André Warynski.