Pourquoi relire l'invention de Morel ?

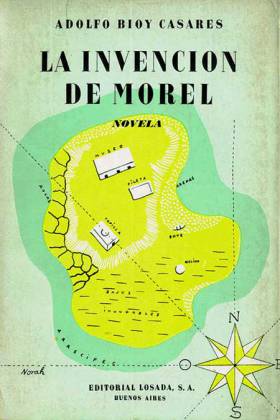

L’année de première (de rhéto comme aurait alors pu le dire Antoine Compagnon), de la découverte de Gracq, de Jünger, de Borges, et logiquement, quelques mois plus tard, celle du meilleur complice de l’aveugle argentin, Adolfo Bioy Casares, avec ce roman de 1940, son premier, traduit en français en 1952 par Armand Pierhal chez Robert Laffont.

Aujourd’hui, dans cette île, s’est produit un miracle. L’été a été précoce. J’ai disposé mon lit près de la piscine et je me suis baigné jusque très tard. Impossible de dormir. Deux à trois minutes à l’air suffisaient à convertir en sueur l’eau qui devait me protéger de l’effroyable touffeur. À l’aube, un phonographe m’a réveillé. Je n’ai pas eu le temps de retourner chercher mes affaires au musée. J’ai fui par les ravins. Je suis dans les basses terres du sud, parmi les plantes aquatiques, exaspéré par les moustiques, avec la mer ou des ruisseaux boueux jusqu’à la ceinture, me rendant compte que j’ai précipité absurdement ma fuite. Je crois que ces gens ne sont pas venus me chercher ; il se peut, même, qu’ils ne m’aient pas vu. Mais je subis mon destin : démuni de tout, je me trouve confiné dans l’endroit le plus étroit, le moins habitable de l’île, dans des marécages que la mer recouvre une fois par semaine.

Il est particulièrement difficile d’écrire sur ce texte élégant, précis, machiavélique et souverain, aux cent cinquante pages cristallines, après le commentaire de Jorge Luis Borges lui-même (dont la sensibilité au « spoiler » lui fait évidemment honneur) :

Adolfo Bioy Casares déploie une Odyssée de prodiges qui ne paraissent admettre d’autre clef que l’hallucination ou le symbole, puis il les explique pleinement grâce à un seul postulat fantastique, mais qui n’est pas surnaturel. La crainte de tomber dans des révélations prématurées ou partielles m’interdit d’examiner le sujet, et les nombreuses et savantes finesses de l’exécution. (…)

L’invention de Morel (dont le titre fait filialement allusion à un autre inventeur insulaire, Moreau) acclimate sur nos terres et dans notre langue un genre nouveau.

J’ai discuté avec son auteur les détails de la trame, je l’ai relue ; il ne me semble pas que ce soit une inexactitude ou une hyperbole de la qualifier de parfaite.

À chaque nouveau contact avec ce texte, devenu depuis lors, et plus encore que les pourtant remarquables « Plan d’évasion » (1945) et « Journal de la guerre au cochon » (1969), un classique contemporain, la lectrice ou le lecteur ne peut que constater, légèrement sidéré(e), à quel point l’inventivité et la redoutable logique de cette fable fantastique intemporelle – et pourtant si « moderne » – effacent gaillardement les frontières entre les genres littéraires : sur une amorce toute en fuite, en ellipse et en retrait, Adolfo Bioy Casares développe une spirale magique, où jamais l’explication n’encombre la narration, où la poésie se diffuse sauvagement dans les interstices savamment ménagés d’une rationalité pourtant conquérante, où les nombreux hommages littéraires font preuve d’une éclatante et savoureuse retenue.

Un Italien, qui vendait des tapis à Calcutta, m’a donné l’idée de venir ici ; il m’a dit (dans sa langue) :

– Pour un persécuté, pour vous, il n’y a qu’un endroit au monde, mais on n’y vit pas. C’est une île. Des Blancs y ont construit, vers 1924, un musée, une chapelle, une piscine. Les bâtiments sont terminés, abandonnés.

Je l’interrompis, sollicitant son aide pour le voyage ; le marchand reprit :

– Ni les pirates chinois ni le navire peint en blanc de l’Institut Rockefeller ne la touchent. Elle est le foyer d’une maladie, encore mystérieuse, qui tue de la surface vers le dedans. Les ongles, les cheveux tombent, la peau et la cornée meurent, puis le corps, au bout de huit à quinze jours. Les membres de l’équipage d’un vapeur qui avait mouillé devant l’île étaient écorchés, chauves, sans ongles – tous morts – quand le croiseur japonais Nomura les trouva. Le vapeur fut coulé à coups de canon.

Pourtant, si horrible était ma vie que je résolus de partir… L’Italien voulut me dissuader ; j’obtins qu’il m’aide.

Œuvre d’abord inclassable, incarnant idéalement la redoutable transfiction chère aux amatrices et amateurs se souciant peu des frontières artificielles ou patrouillées et policées entre genres littéraires, avec la foisonnante postérité, d’Albert Sanchez Piñol et sa « Peau froide » à Alain Resnais et son « Année dernière à Marienbad », d’Alan Moore et sa « Ligue des Gentlemen Extraordinaires » aux frères Quay et leur « Accordeur de tremblements de terre », pour n’en citer que quelques-uns, « L’invention de Morel » compte indéniablement parmi les textes majeurs du vingtième siècle, sous son apparente modestie.

J’écris ces lignes pour laisser un témoignage de l’hostile miracle. Si d’ici quelques jours je ne meurs pas noyé, ou luttant pour ma liberté, j’espère écrire la Défense devant les Survivants et un Éloge de Malthus. J’attaquerai, dans ces pages, les ennemis des forêts et des déserts ; je démontrerai que le monde, avec le perfectionnement de l’appareil policier, des fiches, du journalisme, de la radiotéléphonie, des douanes, rend irréparable toute erreur de la justice, qu’il est un enfer sans issue pour les persécutés. Jusqu’à présent je n’ai rien pu écrire, sinon cette feuille, qu’hier encore je ne prévoyais pas. Que d’occupations dans une île déserte ! Que la dureté du bois est implacable ! Combien plus vaste l’espace que le vol de l’oiseau !

L'Invention de Morel d'Adolfo Bioy Casares ( Ed. 10/18)

Coup de cœur de Charybde2

Troisième libraire invité par la librairie Charybde, en décembre 2011, l’excellent webzine Culturopoing avait chaleureusement présenté l’ouvrage dans sa sélection ce soir-là. La règle du jeu de la rubrique « Je me souviens » sur ce blog est ici, et pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.