Les tiroirs du temps de Jacques Roubaud

Faisant suite à la publication des deux premiers volumes composés d’archives et de réflexions de ce membre actif de l’Oulipo, l’exposition prend le parti de la variation libre autour d’une œuvre qui s’est toujours imposée la contrainte.

Robert Barry, Something Only You Can Realise, 1970 — Vue de l’exposition Les Tiroirs du temps de Jacques Roubaud, à la galerie Martine Aboucaya, Paris © Guillaume Benoit, Slash-Paris, 2021

La galerie met en scène des œuvres de neuf artistes qu’elle a choisis pour la résonnance de leur démarche, privilégiant ainsi l’esprit à la lettre pour inventer un face-à-face polycéphale ludique où toutes les figures cohabitent, à la manière de la langue proliférante du poète.

La métaphore des tiroirs qui lui donne son titre, particulièrement bien sentie, reflète ce sentiment que les artistes invités dans cette exposition, présentant des œuvres nouvelles ou des pièces plus anciennes, se servent des mots en artisans sur à la table de leur ouvroir de réalité potentielle, puisant dans l’archive de leur intimité les plans pour une création nouvelle. Dans un jeu de présence absence, la figure de Jacques Roubaud devient le spectre qui hante l’espace de réflexion ; sans interprétation didactique, par touches, les formes font résonner les mots, les transportent et les modèlent dans un paysage sobre comme une page de notes, usée du temps passé à attendre sa mise en forme et brillante de l’ouverture des possibles qu’elle cache en son sein.

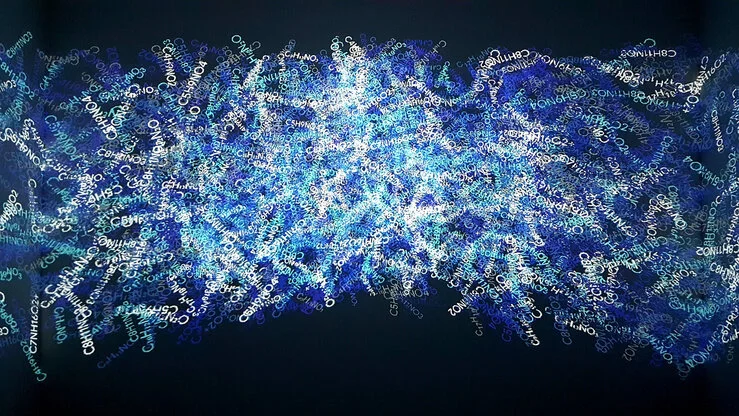

Charles Sandison, The Face of My Father, 2021 — Vue de l’exposition Les Tiroirs du temps de Jacques Roubaud, à la galerie Martine Aboucaya, Paris © Guillaume Benoit, Slash-Paris, 2021

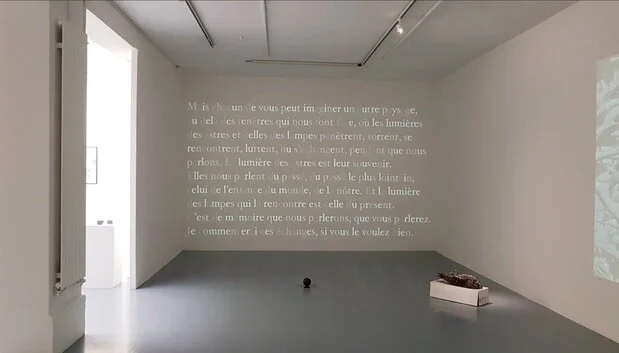

Par touches donc, on accède à des propositions formelles qui font glisser les niveaux de lecture. La lettre devenue motif abstrait au long d’une projection de texte dans un processus de perforation chez Angela Detanico et Rafael Lain et leur installation Lumière répond aux cailloux de Hans-Peter Feldmann, formes absconses se parant, elles, de points qui les projettent dans l’horizon du sens. Un retournement qui frôle la mélancolie chez Michael Snow, où l’eau redescend sur terre, en flocon, revenant lui à son patronyme, Snow (de A. pour Thierry) qui nous fige devant un paysage enneigé. De même, la sphère de Daniel Gustav Kramer, trônant au milieu de l’espace d’exposition s’intègre dans une lecture globale, signe de ponctuation redistribuant la rythmique orchestrée par le parcours.

Angela Detanico et Rafael Lain, Lumière, 2021 — Vue de l’exposition Les Tiroirs du temps de Jacques Roubaud, à la galerie Martine Aboucaya, Paris © Guillaume Benoit, Slash-Paris, 2021

Une cadence faite de soubresauts et de stases languissantes ; l’effacement progressif des lettres, toujours dans Lumière mais aussi le mouvement suspendu des mots dans le nuage visuel de Charles Sandison apparaissent comme autant de pièges face à l’apparition subreptice d’un indice sur la cimaise ; la phrase Something Only You Can Realise de Robert Barry qui n’a pas bougé depuis l’exposition précédente, comme un clin d’œil du temps rappelant un signe déjà vu ou la raide stupeur d’une rencontre avec le cadavre d’une chouette, Topaze Inside an Owl de Jason Dodge. On tourne autour, l’esprit chargé encore des mots du poète qui nous accueillait à l’entrée du parcours ; on pense à Beuys, à cette proximité radicale de l’art et de l’impossible, à Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort.

Mais s’agit-il encore ici d’expliquer, cette rencontre de médiums hétéroclites avec la poésie a-t-elle encore des fins rationnelles ? C’est peut-être précisément dans cet empilement de langues, cette résistance de chacune des propositions à se « comprendre », à s’embrasser totalement, préservant par là même tout risque de fondre un peu de sa singularité que cette proposition obéit le mieux à la disposition poétique de la littérature. Tenter de faire vivre, en suspension, chaque mot du vers dans l’édifice fragile de leur rencontre tout en préservant la force sonore, sensorielle de chacun de ses éléments, de chacune de ses lettres pour composer, à rebours de notre condition, des empires fondés d’empires, des châteaux de sens balançant au gré du fragile équilibre de leurs différences.

Alors on s’accorde à cette position d’une lecture hommage qui fait à son tour bouger les lignes, car finalement un hommage n’est jamais mieux rendu que lorsqu’il est vibrant.

Edgar Dulest le 7/04/2021 avec Slash

Les tiroirs du temps de Jacques Roubaud - > 30/04/2021

Galerie Martine Aboucaya 5, rue Sainte Anastase 75003 Paris