Compter avec les Rêves qui nous restent de Boris Quercia

Dans la City à la fois triomphante et déglinguée, entre toujours davantage de marchandisation du vivant et de dépendance risquée aux machines, un polar science-fictif bien noir et extrêmement stimulant.

Mon électroquant se vide de son sang.

Le liquide de refroidissement forme une grande mare autour de son corps, et de minuscules ruisseaux vaporeux s’écoulent dans les rainures des dalles de béton jusqu’à la plaque de métal sur laquelle je me tiens. C’est comme si cette humeur chaude et visqueuse, qui s’échappe de sa tête fracassée, était autonome et cherchait à s’infiltrer dans le sous-sol pour dégouliner sur les dissidents et se venger.

Tout s’est passé très vite.

Dès que l’électroquant a ouvert la trappe, les dissidents lui ont lancé une bombe magnétique artisanale qui s’est collée à sa tête. Dans ces cas-là, il n’y a plus rien à faire, on l’a tout de suite su. Il n’a même pas cherché à s’en débarrasser. Il m’a regardé et, juste avant l’explosion, il a ouvert la bouche pour me dire quelque chose, je ne sais pas si c’était un adieu ou un avertissement pour que je m’éloigne. Je me suis instinctivement jeté au sol afin de me protéger des éclats de son crâne. À présent, il ne reste plus de lui que des circuits noircis secoués d’étincelles. Quel gâchis. C’est dommage, mais il vaut mieux que ça tombe sur ton électro que sur toi.

Ma réaction a été immédiate : quelques secondes après l’explosion, sans laisser aux dissidents le temps de sortir, j’ai lancé une grenade suffocante dans le sous-sol, j’ai refermé la trappe du pied et je me suis posté dessus. Ça fait quelques minutes que je n’entends plus les cris étouffés et le bruit des ongles contre le métal. C’est le silence complet. Mais je ne bouge pas. Je ressemble à une statue sur un minuscule piédestal, je me sens même héroïque, quelque part. Mais qui érigerait une statue à la gloire d’un misérable classe 5 ?

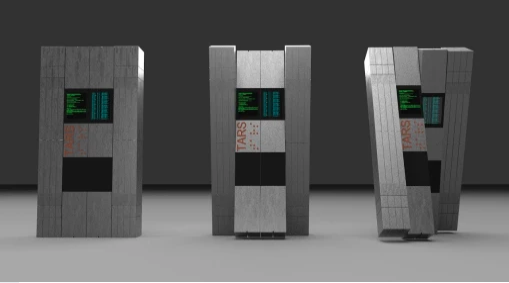

Natalio est un enquêteur classe 5, tout en bas de la hiérarchie de la police uberisée de la City. Vivant au jour le jour, complétant les trop rares missions officielles dont dépend son salaire quotidien par quelques affaires officieuses mieux rémunérées mais souvent louches et dangereuses, il parcourt la ville en compagnie de son assistant robotisé, d’aussi basse extraction que lui, finances déficientes obligent, entre chasse aux dissidents dont les attentats terroristes nuisent décidément au bien-être commun, pression des exclus de la City dont l’abondante présence tout juste tolérée pour maintenir discrètement la pression sur les salaires, bas-fonds interlopes où s’entrecroisent tous les trafics imaginables et même d’autres, et entreprises ultra-high-tech en quête d’ultimes territoires à marchandiser au profit des happy few et de leurs affiliés. Conduire une véritable enquête dans ces conditions hautement dégradées n’est pas de tout repos, mais Natalio, sous ses aspects peu engageants, est un redoutable limier, expérimenté et intelligent (ses quelques souvenirs de sa vie d’avant les événements d’Oslo, ce jour maudit il y a quelques années lors duquel les machines, prises de folie du fait d’un vice caché généralisé de leur programmation, se révélèrent brutalement dans toute leur tragique létalité, avant d’être arrêtées et à nouveau contrôlées, en attesteront au fil du récit) : peut-être va-t-il découvrir quelques faits et corrélations qu’il n’était censé ni découvrir ni établir…

Ça pourrait être pire, je pourrais être l’un de ces dissidents. La trappe sous mes pieds est une frontière. On est soit au-dessus, soit en dessous, asphyxié. Je suis sur la première ligne de front et la victoire est encore lointaine. Ce silence peut aussi être un piège. Parfois, les dissidents stockent des masques à gaz dans leurs cachettes. Plus d’un collègue, rouvrant l’une de ces trappes en pensant ne découvrir que des cadavres, s’est pris une lance bricolée dans le ventre. Je n’ai même pas mon aleka pour me défendre. J’ai dû la consigner au ministère en échange des grenades suffocantes.

Ils ne veulent pas le reconnaître, ils le démentent et ça ne figure sur aucun protocole, mais ils savent que les grenades sont la meilleure façon d’en finir rapidement avec les dissidents. Dans ces souterrains, les morts par inhalation de monoxyde de carbone sont monnaie courante, vu que le seul moyen de se chauffer, c’est de brûler les ordures. Si j’étais entré en tirant, ça se serait transformé en procédure policière en bonne et due forme, et personne n’a intérêt à ce que ces persécutions se fassent au grand jour. Mais il faut arrêter la vague d’attentats qui étrangle la City, c’est une nécessité impérieuse. Les dissidents sèment le chaos et s’en prennent aux postes-frontières des portes, qui peinent déjà à freiner les flux migratoires venant de la vieille ville. Pour le ministère, il faut se débarrasser d’eux au plus vite, quelle que soit la manière, un point c’est tout.

Le liquide refroidissant finit de s’accumuler autour de l’encadrement de la trappe, me laissant isolé sur ma petite île métallique.

Quel dommage pour mon électro, il fonctionnait bien, je m’y étais habitué, et je n’ai certainement pas assez de crédits pour me racheter le même modèle. Je vais devoir aller à Electros-Intel pour voir ce qui reste au rayon des occasions. Il ne manquerait plus que je me balade tout seul dans les rues, sans électro à mes côtés. Je ne peux pas tomber aussi bas. Même un classe 5 mérite d’avoir un électro, nous ne sommes pas encore le dernier maillon de la chaîne alimentaire de la City.

Avec ce « Les rêves qui nous restent » publié en octobre 2021 aux éditions Asphalte (l’édition « originale » chilienne ne verra le jour qu’en 2022), traduit par Isabel Siklodi et Gilles Marie, le romancier et cinéaste Boris Quercia réussit un véritable tour de force, en transposant sa science pointue des atmosphères et des rythmes du roman noir bien poisseux, parfaitement rodé dans sa trilogie Santiago Quiñones (« Les rues de Santiago » en 2010, « Tant de chiens » en 2015 et « La légende de Santiago » en 2018), dans un univers de futur proche dystopique en diable, jouant de motifs distordus faussement familiers, à la « Blade Runner » ou à la «Brazil», pour mettre en scène un ordo-libéralisme totalement déglingué, dont le stade terminal de déréliction demeure animé de soubresauts dévastateurs. Comme si le monde avait plus que prévu muté doucement en société d’intérim et de combine, sous les bannières clinquantes d’un progrès technologique désormais handicapé, s’incarnant en avatars tels que Buda, empereur du crime organisé aux allures de prophète, déjà, de l’après, Boris Quercia mixe avec un extrême brio des motifs filmiques que l’on croit bien connus, des boucles d’avidité irrépressible et toujours conquérante (on songera peut-être au Norman Spinrad du Temps du rêve, par exemple), des protocoles d’émancipation involontaire qui télescopent ceux des Machines insurrectionnelles de Dominique Lestel ou des Robopoïèses d’André Ourednik, et une étrange poésie sombre nourrie d’infra-ordinaire anticipé, pour nous offrir certainement l’une des plus stimulantes dystopies littéraires de ces dernières années, alliant à merveille le charme vénéneux des meilleurs romans noirs urbains et l’apparence du désabusement et du cynisme qui provoquent paradoxalement la vraie réflexion.

Tandis que Buda parle, les écrans de la salle s’animent à nouveau et affichent des scènes de la vie courante, capturées par la vidéosurveillance de la City. Des carrefours, des couloirs du métro… Régulièrement, une des caméras se fixe sur quelque chose puis zoome sur des électroquants qui sont tournés vers la caméra. Buda poursuit en me regardant droit dans les yeux, semblable à ces troquants qui se savent observés :

Certains croient que les compilateurs introduisent des fragments de codes dans les systèmes de la City, pour tromper les protocoles de contrôle. Mais si ce n’était que ça, ce serait facile à régler. Le problème est ailleurs. Les premiers codes de toutes nos machines ont été écrits il y a plus d’un siècle. Sur ces codes, on en a réécrit d’autres, et ainsi de suite. Des millions de couches de code se sont ainsi superposées, pérennisées, compactées au fil du temps. Nécessitant chaque fois moins d’espace. Il y a une infinité de fractions entre le 1 et le 2. Comme avec les couches géologiques, nous pouvons examiner nos machines et remonter très loin dans l’histoire. Nous le pouvons, mais jamais nous ne trouverons où se cache l’erreur. Car il y a une erreur dissimulée parmi tous ces codes. Personne ne sait si elle est arrivée là par hasard ou si quelqu’un l’a introduite, dans un passé lointain, malgré tous les processus de sécurité. Et on ne le saura jamais. Il n’y a aucun moyen de décompresser le tout pour faire des recherches sans revenir à un passé préélectrique chaotique. »

Alors que Buda termine sa phrase, les écrans de l’immense salle montrent toutes sortes d’aberrations et d’accidents, depuis les événements d’Oslo jusqu’à aujourd’hui. Certains sont connus de tous, mais je vois aussi, répétées en séquences rapides, de toutes petites étrangetés, des erreurs bêtes et anecdotiques. Je pense à mon troquant et à ses anomalies, que j’ai choisi d’ignorer. Buda continue à parler et son ton inchangé devient inquiétant. Je me dis que ce n’est peut-être pas Buda, mais une copie de lui-même. Un de ces électros ultrasophistiqués dont on parle mais que personne n’a jamais vu.

Hugues Charybde

Boris Quercia - Les Rêves qui nous restent - éditions Asphalte

l’acheter ici