Roman noir : avec Raúl Argemi, les morts s'exportent en Patagonie

Dans la Nord-Patagonie argentine férocement corrompue du retour à l’ordre libéral d’après la dictature militaire, un très grand roman noir, charmeur et vénéneux.

Le camion déboucha de la route de la ferme. Il transportait un troupeau de porcs qui pressentaient l’imminence de la mort. À cause de leurs hurlements assourdissants, le fermier n’entendit pas la fusillade et aperçut trop tard la voiture lancée à toute allure dans sa direction : il ne put que freiner désespérément. Du coup, le seul résultat de sa manœuvre fut d’arrêter le véhicule en plein milieu de la chaussée, dans un gémissement de freins rouillés, cinquante mètres avant le pont de béton qui enjambait le canal d’irrigation.

Il ne restait alors à la Ford rouge que peu de choix : soit s’écraser sur cet amas de roues et de cages, dont l’asphalte chauffé à blanc estompait les contours, soit tenter de le contourner. Le conducteur bloqua les freins sans ralentir et, d’un coup de volant, dans une odeur de gomme brûlée, tenta de passer par le peu d’espace qui lui restait. Le fermier leva un bras pour se protéger le visage quand il vit la Ford partir en vrille et se recommanda à tous les saints lorsqu’il sentit le choc dans le flanc du camion. L’instant d’après, la voiture le dépassa. Bien que sa partie arrière fût défoncée et qu’elle eût perdu ses feux de position, elle parvint à récupérer une trajectoire rectiligne après son rebond sur le long véhicule. Le conducteur retenait sa respiration pour ne pas rater le pont. Deux de ses roues reposaient sur l’asphalte et les deux autres s’accrochaient au bas-côté. Juste à ce moment, une rafale l’atteignit et la poursuite s’acheva là.

Les balles transpercèrent la voiture de biais et quelqu’un ou quelque chose fut soudain brisé. La Ford devint incontrôlable et, après avoir tourné sans but tel un canard décapité, elle quitta la route pour s’en aller piquer du nez dans une tranchée parallèle au canal d’irrigation. La voiture garda encore un instant une position indécise, l’arrière en équilibre instable. Pour finir, elle fut vaincue par la force de gravité, même si elle tenta encore de passer à saute-mouton par-dessus le canal. Ce fut peine perdue. Elle heurta sans douceur l’autre rive puis fit dans l’eau un plongeon maladroit, ses roues tournées vers le ciel.

Les deux véhicules qui participaient à la poursuite – le troisième n’appartenait pas à cette catégorie – freinèrent pour s’arrêter sur le bas-côté, faisant gicler des gravillons, et larguèrent un paquet d’uniformes gris.

Un homme en complet bleu commandait le peloton de policiers et fut le premier à tirer. Une seconde après, une avalanche de balles frappa le ventre de la Ford rouge qui flottait les roues en l’air, pareille à une tortue préhistorique en fer-blanc, sans que personne ne ripostât.

Conscient qu’on l’avait momentanément oublié, le fermier fit reculer son camion, emportant avec lui les cris des porcs, et se perdit dans le bois d’où il était sorti. La minute suivante, il flotta sur la route et sur le canal ce silence assourdissant qui succède aux fusillades. Dans les restes de la Ford, un pneu, troué par deux impacts de balles, se dégonflait, sifflant comme une chouette effrayée.

Province Nord de la Patagonie argentine, fin des années 90 : tandis que le gouvernement largement corrompu de Carlos Menem multiplie les privatisations et les recettes ultra-libérales, que les riches s’enrichissent davantage qu’avant et que les militaires de la dictature sont de plus en plus largement pardonnés, quelques caciques provinciaux mènent aussi fort rondement leurs affaires, disposant d’une police quasiment aux ordres et d’une justice trop souvent timide ou complaisante. Homme fort local, Carlos Moretto, le chef de cabinet du faible gouverneur de la province, qu’il tient par une affaire judiciaire étouffée, développe son emprise économique et mafieuse en n’hésitant pas à diriger presque directement une bonne partie de la pègre locale, et en nouant des alliances stratégiques avec des groupes de militaires ô combien revanchards. Tout marche comme sur des roulettes, jusqu’à ce qu’un infortuné concours de circonstances place sur sa route le journaliste Sebastián Murillo, pataud en diable mais imaginatif et obstiné, qui, ayant assisté à une arrestation-exécution qu’il n’aurait pas dû voir, commence à poser trop de questions. Lorsque le journaliste maladroit mais gênant meurt quelque temps plus tard dans un accident de voiture, deux amis, reporters au sein du même journal, reprennent son enquête à leur compte, manifestement animés d’un certain esprit de vengeance. Mais si le jeune et courageux Alejandro ne semble pas de prime abord bien redoutable, il en va tout autrement de Juan Bermúdez, ancien professionnel de la lutte armée contre le régime militaire, qui se faisait gentiment oublier (comme l’auteur Raúl Argemi lui-même à cette époque) en tant que journaliste au sein du quotidien-phare de la province de Neuquén.

La troupe des policiers scrutait la voiture emportée par le courant. Ils allaient et venaient, prêts à tirer, si jamais un rescapé réapparaissait à la surface, au milieu de cette multitude de bulles qui éclataient un peu partout. Un bruit, semblable à un barbotement d’animal en fuite, leur parvint d’un peu plus bas et fit soudain tourner la tête aux chasseurs : quelqu’un essayait péniblement de grimper sur la rive.

– Là-bas ! Il y en a un qui s’échappe, cria l’homme au complet bleu, et il appuya sur la détente de son arme sans l’ombre d’une hésitation.

Alors, comme dans un peloton d’exécution, ils tirèrent tous en même temps.

L’homme, criblé de balles, tomba en avant : la mort lui faucha les jambes. Le courant l’arracha à la rive et l’emporta sans difficulté. Deux policiers, obéissant à un ordre, se détachèrent du groupe et coururent pour repêcher le cadavre.

La Ford, échouée sur la rive opposée, remuait à peine, agitée seulement de soubresauts au gré du courant. Une traînée de sang délavé s’étirait à côté d’elle entre les taches d’huile et les dernières bulles d’air.

L’homme au complet bleu, furieux, hurla une consigne en désignant une vieille Renault qui se frayait un chemin sur le bas-côté et un policier s’élança aussitôt pour empêcher la voiture d’approcher. Il sortit ensuite un mouchoir pour éponger la sueur qui dégoulinait le long de son cou et trempait sa chemise. Même la proximité de l’eau ne parvenait pas à tempérer la chaleur torride qui consumait la nature et les hommes.

– Le type de la Renault, c’est un journaliste du Comahue. On l’envoie de temps en temps au commissariat quand ceux qui s’occupent des affaires policières sont surchargés. C’est un gros con. Je ne sais pas comment il s’est retrouvé là, expliqua un vieux sous-officier.

– Bon, ça va. Allez-y et occupez-vous de lui. Mais faites en sorte qu’il n’arrive à l’endroit de la fusillade que lorsque nous aurons la situation entièrement sous contrôle. Un bon journaliste est un journaliste mort, dit l’homme au complet bleu avec une assurance toute professionnelle.

Depuis la Renault, celui dont il était question faisait des gestes désespérés pour qu’on lui permette de passer. Il avait presque bousillé sa voiture pour s’accrocher à la poursuite, mais il n’y était pas parvenu. Il ne lui restait plus qu’à mendier un peu d’information.

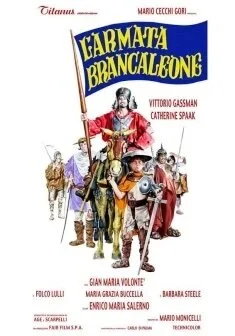

Avec ce deuxième roman, publié en 2002 et traduit en 2007 par Jean-François Gérault chez Rivages / Noir, l’Argentin Raúl Argemi, six ans après « Le Gros, le Français et la Souris », passait nettement à la vitesse supérieure. Conservant pour l’essentiel la tonalité sèche, cruelle et subtilement désabusée qui lui avait valu d’emblée la comparaison justifiée avec l’art de Jean-Patrick Manchette, il y ajoute ici, dans l’épaisseur de ces 330 pages menées à un train d’enfer, une gouaille presque farceuse (même dans les moments les plus tragiques) judicieusement placée sous le signe cinématographique de « L’Armée Brancaleone » (1966) de Mario Monicelli, véritable leitmotiv des moments de bravoure que sont notamment le combat nocturne sur une colline épineuse impliquant une troupe de boy-scouts en vadrouille et l’assaut d’une villa de torture au moyen d’une batterie de canons sans recul, bricolés mais terriblement efficaces. En ajoutant, à son arrière-plan de corruptions sauvages et de collusions logiques mais néanmoins toujours terrifiantes, une puissante touche de mélancolie maîtrisée qui nous emmène, elle, du côté du grand Paco Ignacio Taibo II de « Ombre de l’ombre » (1986) et de « Nous revenons comme des ombres » (2001), Raúl Argemi nous offre décidément un très grand roman noir, charmeur et vénéneux.

– Non. Je me suis trouvé là-bas par hasard. Je conduisais tranquillement quand je suis tombé sur cette course-poursuite. Je les ai suivis. Évidemment, ils avaient plusieurs kilomètres d’avance, étant donné l’état de ma bagnole. Quand je suis arrivé au canal d’irrigation, la voiture était déjà renversée sur le toit et ils ne m’ont pas laissé approcher. Ca me rappelle un autre détail. Il y avait un policier qui repêchait avec un bâton une chaussure flottant sur l’eau. Mais pourquoi les morts perdent-ils toujours leurs chaussures ?

– Tu vois, vieux, ce qui me plaît chez lui, c’est qu’il va directement à l’essentiel, dit Alejandro en se rongeant un ongle, comme si sa main n’était pas à lui.

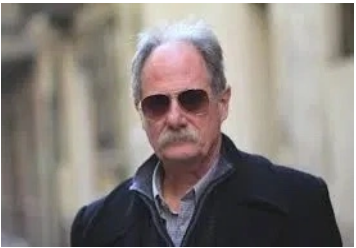

Raul Arguemi - Les morts perdent toujours leurs chaussures - éditions Rivages Noir

Hugies Charybde le 5/01/2021

L’acheter ici

Raul Arguemi