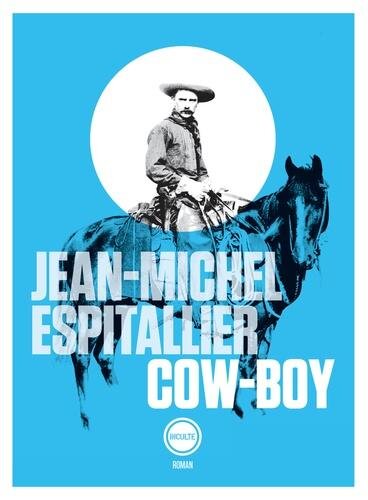

Bonheur du rêve du cowboy de Jean-Michel Espitallier

Des Hautes-Alpes à la Californie – et retour, le parcours imaginé d’un cow-boy bien réel du début de notre siècle, et ce qui s’ensuivit.

Great Granddad

(Cow-Boys’ Song)

Great Granddad, when the land was young,

Barred the door with a wagon tongue,

For the times was rough and the redskins mocked,

And he said his prayers with his shotgun cocked.

Twenty-one children came to bless

The old man’s home in the wilderness,

They slept on the floor with the dogs and the cats,

And they hunted in the woods in their coonskin caps.

Great Granddad was a busy man,

Cooked his grub in a frying pan,

He picked his teeth with his hunting knife,

And he wore the same suit all his life.

Je ne suis pas sûr que le cow-boy qui va maintenant nous occuper ressemble au cow-boy de la chanson, qui est le cow-boy de la conquête. Le vrai cow-boy des westerns. Le vrai vieux cow-boy des histoires de cow-boys qui plâtrent nos imaginaires. Celui qui fermait sa porte avec la barre d’attelage du chariot, se curait les dents avec son couteau de chasse et faisait la prière, son flingue à portée de la main. Celui quand le pays était jeune. Mais le cow-boy solitaire et loin de chez lui dont à présent je vais tenter de raconter l’histoire, je me le suis un peu façonné à l’image de ce granddad.

Eugène est mort dans les années 1930. C’est loin. De son histoire, je ne sais rien. Remplir ce vide avec des choses fabriquées, des jeux de piste et des empilements.

« Tu n’as jamais vu de ports de mer ?

– Non. »

C’est en détournant habilement une bribe de texte empruntée au Jean Giono de « Que ma joie demeure » et placée en exergue de ce « Cow-Boy », publié chez Inculte Dernière Marge en janvier 2020, que Jean-Michel Espitallier, deux ans après son poignant et puissant « La première année », nous invite à explorer avec lui un autre pan d’histoire familiale personnelle pour en extraire sous nos yeux tout autre chose. Le grand-père Eugène, en effet, parti dans sa jeunesse aux États-Unis en compagnie de son cousin Louis, États-Unis d’Amérique où il fut notamment gardien de troupeaux – et donc bien, stricto sensu, cow-boy -, rentra presque par accident dans ses Alpes natales quelques années plus tard, pour finalement s’y marier et ne plus les quitter. Les traces matérielles qu’il a laissées étant fort minces – et leur rareté même renvoyant pour partie, discrètement, à certaines caractéristiques précédemment abordées (mais rappelées ici, fugitivement) de l’histoire familiale de l’auteur -, il fallait bien se confier à l’imagination pour combler avec vraisemblance, beauté et ironie ces évidentes lacunes temporelles et signifiantes.

Dans ce bout du monde, les lointains sont tellement lointains qu’ils n’existent même pas en rêve. C’est à peine si Eugène, peut-être, se souvient d’avoir regardé à l’école communale les gravures édifiantes du manuel d’histoire-géographie : Savorgnan de Brazza, le glorieux débarquement de Sidi-Ferruch, Montcalm à la bataille des plaines d’Abraham. Abstrait. Les lointains sont des linogravures et c’est tout. Ça n’est pas l’imagination qui lui manque, à Eugène – « quand on voit, on n’imagine plus », comme il est rapporté dans le livre fameux -, c’est l’imagination d’imaginer. C’est aussi l’ambition d’imaginer. L’ambition d’imaginer qu’il pourrait avoir de l’ambition. Une tout autre ambition.

Or, voici qu’un beau jour, quelqu’un – ce premier rôle de toutes les histoires dont on ne sait rien -, quelqu’un donc leur met une idée dans la tête, aux deux frères ou à leurs parents. Le genre d’idée plus-c’est-gros-plus-ça-marche, à tel point qu’elle passe comme une lettre à la boîte. Il faut dire qu’à l’époque, cette idée plus-c’est-gros-plus-ça-marche semble comme qui dirait partagée par pas mal de gens. Beaucoup ont déjà eu l’idée d’avoir cette idée-là, cette idée plus-c’est-gros-plus-ça-marche, cette idée si immense, si folle et si simple à la fois. Cette idée-là, cette idée plus-c’est-gros-plus-ça-marche, cette idée flambant neuve a beau être immense, et folle, et immensément folle, elle se résume assez bêtement à un tout petit verbe du troisième groupe : partir. Autrement dit se faire la malle et aller voir ailleurs. Voilà comment le monde continue son histoire, voilà comment il se défriche et se déchiffre. C’est en tout cas ce que l’on apprend à l’école de la République. On pourrait dire qu’il y a là comme une loi naturelle à quitter son pays si son pays ne vous donne plus de quoi vivre et semble donc ne plus vouloir de vous. Mais en ces temps de conquête et d’expansion s’ajoute à cette nécessité universelle comme une petite démangeaison au fond du crâne, qui passe dans un certain nombre de crânes, et qui se nomme l’appel de l’inconnu. Le genre de chose qu’on ne sait pas trop ce que c’est – d’ailleurs, c’est marqué dessus. Le genre de chose qui donne des frissons bizarres où se mêlent joie folle et peur immense. Le genre de chose avec vapeurs-soleil, cargos-sirènes et casques coloniaux. Dans le Champsaur, Dieu sait pourquoi, on ne partait pas en Alabama, ni au Mexique, ni au Brésil, ni en Pennsylvanie, on partait bien plus loin. À l’autre bout du monde. À l’autre bout du Nouveau Monde. Dans le Champsaur, en général, on partait en Californie.

Alors Eugène et Louis sont partis en Californie.

Ces deux ancêtres habilement et joueusement utilisés en fers de lance et en symboles, devenant à leur tour les Buffalo Bill et Sitting Bull d’une « Tristesse de la Terre » (Éric Vuillard, 2014) ou davantage encore, et pourtant paradoxalement, le char JS3 du « Récit absent » et du « Baiser de sorcière » (Pierre Bergounioux, 2010), Jean-Michel Espitallier en fait d’abord les témoins et les prétextes d’une remontée poétique et ironique du temps de la conquête coloniale américaine et de l’instauration du capitalisme débridé, sous l’égide omniprésente de la figure du Lucky Luke de Morris, secondé par les chemins de fer de la série télévisée « Hell on Wheels », le fil de fer barbelé malicieusement célébré dans « Contagion » (Brian Evenson, 2000), les barons-voleurs d’« Anthracite » (Valerio Evangelisti, 2003) ou le défouraillement politique d’un texte rapide paru l’an dernier dans la revue La Moitié du Fourbi n°9.

Mais cette conquête coloniale qui s’achève sur les rives du Pacifique, dans cette Californie déjà mythique (les sardines de Monterey qui seront plus tard chères à John Steinbeck sont inscrites dans ce paysage) où se rendent Eugène et Louis, cow-boys en devenir du début du XXème siècle, cède déjà le pas à une formidable histoire de l’émigration et de l’immigration, à un récit – dût-il être ici, par la force des choses et des archives familiales ô combien lacunaires, largement imaginé – de fuite et d’accueil, et c’est là que l’ironie juteuse et lapidaire de l’auteur se mue aisément en un songe à la fois discrètement rageur et profondément mélancolique, à une époque, la nôtre, où la Méditerranée en cimetière marin et les clôtures balkano-orbaniennes en limes actualisé semblent devenir banales et exemptes de véritable indignation. C’est ici que l’on songera certainement, au détour des phrases rusées de Jean-Michel Espitallier évoquant les années 1910 ou 1920, à Emmanuel Ruben (« Terminus Schengen », 2018) ou à Alain Giorgetti (« La nuit nous serons semblables à nous-mêmes », 2020), pleinement ancrés dans les années 2010 ou 2020.

Les voici au Havre.

Les voici au Havre après deux jours de train et une nuit dans un hôtel du quartier de la gare Saint-Lazare à Paris. Eugène et Louis embarquent sur un paquebot plein à craquer de la Compagnie générale transatlantique, traversent l’océan d’est en ouest en feuilletant peut-être distraitement le dépliant qu’on leur a remis au départ – la carte des États-Unis et de précieux renseignements sur les conditions de vie, notamment en Californie -, débarquent à Ellis Island neuf jours plus tard – bousculades, contrôles, visite médicale, mesures, pesée, inspection, questionnaires, formalités, et, pour régler, tout ça, ils passent une ou deux nuits sur des châlits de salle commune à chercher le sommeil dans un fouillis de reniflements, pleurs, toux, prières, engueulades et chuchotements. Ils sont venus ici pour garder le bétail mais, pour l’instant, on dirait bien que c’est eux, parmi ces milliards de pauvres exténués qui piétinent, dociles, en file indienne, sous le regard méfiant et peu amène des contrôleurs, des flics et des médecins.

Toute la misère du monde vient s’échouer ici pour y tenter sa chance, fuir les persécutions, la pauvreté, l’ennui, les ennuis. On dit qu’en Amérique, il y a de la terre pour tous, et le pays a besoin d’agriculteurs, d’ouvriers, de commerçants, d’inventeurs. Il a besoin de bras et de cervelles. On dit qu’ici, il suffit de faire. On dit qu’il suffit de se baisser pour ramasser les cailles qui, paraît-il, tombent tout cuit du ciel. On fit qu’en Californie, la terre est tellement fertile que lorsqu’on plante une graine dans le sol, il faut immédiatement faire un bond de côté pour éviter de se faire empaler par la pousse.

Tout ceci est sûrement très exagéré, mais voilà qui donne une indication.

En tout cas, ce genre de chose fait naître de grandes belles idées qui activent des réflexes d’appétit féroce et de revanche sur la vie – laquelle, jusque-là, n’a pas toujours été une partie de plaisir… Quand on se souvient d’où l’on vient, quand on n’a pas oublié ce à quoi l’on a échappé, on devient vite assez nerveux sur ce qui semble soudainement améliorer les existences honteuses. Alors, tout ce beau monde de loqueteux et de petites gens se presse au portillon, tête baissée devant les autorités, soumis encore, mais, je vous jure, pas pour longtemps, montrant les dents, définitivement désolidarisés des autres pauvres qui leur sont comme un miroir dans lequel ils n’ont certainement pas envie de se voir passer. Et comme les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, ces immigrants, une fois installés, montreront peu d’entrain à laisser la porte ouverte aux suivants. Dans peu de temps, l’autodéfense leur sera une hygiène morale et la propriété privée une cause inaliénable. Ce réflexe-là court dans toutes les têtes mais, comme on sait, en Amérique, tout est toujours plus grand. Les immigrants sont des miraculés. Quiconque bénéficie d’un miracle n’est jamais prêt à s’en laisser dessaisir. Avec ça vont toutes sortes de mentalités. « Le bon sens est agricole », comme disait l’autre. En Amérique non plus, la terre ne ment pas.

Entre le poète pied-noir insatisfait, héros ténu du brillant « La maison indigène » de Claro, et le garçon vacher taiseux rentré des Amériques pour épouser les Hautes-Alpes de cet énigmatique « Cow-Boy » de Jean-Michel Espitallier, il y a bien davantage que l’aller-retour au loin et le renvoi de bâton du rêve colonial par héritiers interposés, il y a sans aucun doute la pâte secrète et multivoque dont peuvent surgir véritablement la littérature et la poésie – pour notre grand bonheur de lectrice ou de lecteur.

Jean-Michel Espitallier - Cow-Boy - Éditions Inculte

Hugues Charybde le 22/06/2020

l’acheter chez Charybde ici

J-M Espitallier par Renaud Maufourny