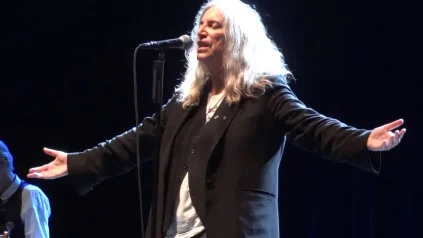

Patti Smith en grande inspiratrice des consciences chez Nicolas Houguet

La vie insensée et l’introspection universelle extraites avec fougue et ferveur d’un concert historique de Patti Smith en 2015. Brûlant d’intelligence, de poésie et de talent.

C’était l’anniversaire de Rimbaud. Le début d’une nouvelle page et d’un nouvel automne pour moi, marqué par la conscience de ma fragilité, de ma mortalité et par la fin de souffrances chroniques qui m’avaient contraint à l’immobilité pendant des mois. J’étais disponible.

Premier concert où j’osais me rendre seul, sans ce filet de sécurité étrange d’avoir quelqu’un pour me ramasser si je tombe, si j’ai mal, si j’ai envie de pisser. La menace mêlée d’euphorie de n’avoir à compter que sur soi, sans vraiment savoir si on a les épaules. Je ne savais pas si j’allais y arriver.

Devant l’Olympia, des gens se massaient pour quémander des places. Je gardais jalousement la mienne au creux de ma poche. Je me demandais bien si j’allais être à la hauteur de l’enjeu. J’ai toujours pensé qu’on avait une certaine responsabilité à se trouver dans le public. C’est un échange. Si l’artiste donne tout et le public rien, c’est d’une insupportable ingratitude, un gâchis.

E. avait une passion pour Patti. C’est moi qui l’avais prévenue du concert, la pressant de réserver très vite. Que c’était important.

Important qu’on se retrouve là, après la fin de notre histoire, pour continuer de l’écrire avec d’autres chapitres que ceux dont on avait rêvé.

On s’était rencontrés autour de Just kids. La chanteuse était un peu à nous.

On se rejoindrait à la sortie de l’Olympia. Pour tourner la page.

Auprès de Patti, dont on avait décrété qu’elle était notre « maman » pendant l’une de ces nuits, poétiques et déjantées, où on se chantait des chansons à tue-tête et où on riait si fort.

Je ne suis pas dingue au point de me prendre totalement pour Patti Smith. Mais avec certains artistes, il y a ce lien du sang, cette reconnaissance immédiate, évidente. C’est une histoire d’amour.

J’ai toujours eu un pied dans deux réalités. Celle de ma vie, largement chiante, contraignante, avec des péripéties qui ne m’intéressent que rarement, des contingences qui me font enrager. Et puis l’autre. Celle des poèmes que j’enchaînais. Des bouquins que je dévorais pour me fondre en eux, m’y projeter. Pour me découvrir dans les mots de ceux qui me ressemblaient vraiment.

Patti Smith, c’est quelqu’un qui te rappelles qui tu es. Une partie de ton âme qu’elle porterait dans la voix, dans la plume et dans sa présence sur terre. Je ne sais plus si c’est Tolstoï qui disait qu’on étais tous les visages d’une même âme, mais éclatée, et qu’on passait notre vie à tenter de réunir les éclats éparpillés en chacun d’entre nous.

Auprès d’elle, je sens que les pièces du puzzle correspondent. On vient des mêmes terres et, lâchés sur les mers de l’existence, on a appris des mêmes tempêtes, découvert les mêmes continents. On a surtout fredonné les mêmes chansons. Les siennes. Même avant que je les connaisse. On ne fait connaissance de rien dans ce monde. Quand on croise une âme sœur, on n’a jamais qu’une confirmation. Presque une absence de surprise. Un « tiens, je savais que tu étais là ». C’est ce que j’ai ressenti la première fois que j’ai écouté Pissing in a river, que mon frère jumeau avait débusquée à nos quinze ans.

Une histoire d’amour arrêtée, mais qui voudrait bien ne pas finir mal, l’occasion saisie d’un concert à l’Olympia – pas n’importe quel concert, celui de Patti Smith commémorant en puissance, en rage et en tendresse le quarantième anniversaire de son premier album, « Horses » (1975) : c’est le moment choisi par Nicolas Houguet pour ancrer le récit qu’il nous offre, récit qui, bien davantage que celui d’une vie qui aurait pu être empêchée depuis l’enfance par le handicap, témoigne des forces libératrices, en toutes circonstances ou presque, de la poésie, de l’écriture, de la musique et de la curiosité fervente assumée sans limites. Et de l’amour aussi.

Je passe par la coulisse, dédaignant la foule clairsemée, encore peu empressée de s’engouffrer dans la salle. Je ne m’aventure pas sur le chemin écarlate et arrondi qui entoure le bar et les boutiques où s’entassent les babioles improbables de ces lieux-là. J’avance dans des couloirs qui me font songer aux coursives d’un bateau attendant son ivresse. Je prends un ascenseur caché dans un recoin secret. J’emprunte presque toujours ces chemins détournés et j’en nourris une jouissance secrète, à ne pas arpenter les mêmes sentiers que tout le monde. Même si ça veut dire être à part, considéré étrangement.

Je suis absurdement placé, comme toujours. Au milieu des gradins, au-dessus de la table de mixage et des écrans d’ordinateur. À l’écart du monde. L’histoire de ma vie. L’ouvreuse m’a assuré à l’entrée que la vue était dégagée. Certes, on voit tout, mais de loin. On voit les autres, ensemble. Communier, danser. Nous, on observe. Seul dans cette grande allée, ce no man’s land réservé aux intouchables. Ils sont de la fête, mais pas complètement. Tolérés dans le temple mais loin de l’autel. Le symbole est biblique et toujours assez fort.

Au fond, ma condition physique ressemble à ma disposition artistique. Ceux qui prétendent que la correspondance n’existe pas, que le corps n’est pas l’interprète de l’âme, ceux-là évoluent dans un monde amputé de sa cohérence. C’est au contraire d’une merveilleuse logique. Car, oui, j’ai appris à m’en émerveiller. J’aime être assis. J’aime être ainsi. J’ai ressenti, il n’y a pas très longtemps, cette implacable harmonie. Autant la trouver belle. J’aime les tableaux bien composés. Les plans de cinéma bien disposés. Les chorégraphies et les mouvements qui s’enchaînent avec grâce. J’en retrouve l’écho dans tout ce que je vois à présent. Ma vie ressemble à un plan-séquence de steadicam.

Après trente pages et trois chapitres, à la fois introduction, anticipation d’une ivresse et première remémoration d’un contexte, le récit plonge dans la folle tourmente de ce concert plus unique encore que les autres, et y égrène les chansons de l’album « Horses » comme autant d’étapes d’une joyeuse introspection à valeur universelle : « Gloria », « Redondo Beach », « Birdland », « Free Money », « Kimberly », « Break It Up », « Land » et « Elegie », morceaux de bravoure et saisissantes pénétrations inspirées dans ce qui fait l’âme d’un certain rock et ce qui crée la résonance intime d’un certain art – avant que ne s’y ajoutent les cinq autres morceaux choisis par l’artiste pour clore ce concert mythique. Julien d’Abrigeon avait su, dans une tout autre perspective, s’emparer ainsi d’un album entier de Bruce Springsteen, avec son « Sombre aux abords », dont il travaillait directement le matériau poétique qu’il s’agissait de transmuter, de le faire vibrer littéralement ailleurs. Olivier Martinelli (« La nuit ne dure pas », 2011) ou Louis-Stéphane Ulysse (« Médium les jours de pluie », 2015) avaient su mieux que quiconque saisir l’essence d’une formation de rock particulière, Kid Bombardos ou Cramps. Avec « L’Albatros », premier roman publié chez Stock en 2019, Nicolas Houguet (dont on avait tant aimé la cabane par lui élaborée dans le recueil collectif « Petit ailleurs » en 2017) crée littéralement du carburant vital à partir de l’air ambiant, de l’électricité très spéciale qui se dégage d’un concert bien particulier, et y déchaîne une énergie rageuse qui déplace tout, le montagneux regard des autres qui n’en peuvent mais comme le sourire retors des rampes d’accès handicapé indélicates, la présomption d’une fragilité maladive et structurelle comme le risque de la simple compassion.

Patti Smith a soixante-huit ans. Et n’a aucun mal à incarner celle qu’elle était à vingt-huit. Quand on est honnête, on garde en soi la trace des anciens temps. On maintient vivants nos fantômes chéris, qui viennent étoffer notre voix de leurs anciens murmures. La nostalgie ou la colère devant ce qui n’est plus et s’est évaporé, c’est pour les abrutis. La beauté reste en soi. Toujours. Tant qu’on a du souffle, elle existe dedans.

Pour extraire ainsi, avec autant de force de conviction, la substance magique d’une prestation rock live, je ne connaissais guère jusqu’ici que la grande Mélanie Fazi, celle qui trouve toujours des mots rares et justes pour rendre compte de la folie spéciale d’un concert, que ce soit dans ses chroniques live à bord du Cargo ou dans ses nouvelles où rôde un fantastique subtil et insidieux (dans « Serpentine » en 2004, « Notre-Dame-aux-Écailles » en 2008 ou « Le jardin des silences » en 2014). Nicolas Houguet invente ici, d’une manière fort différente pourtant, un mode d’accès bien à lui aux secrets de l’incantation rock en direct. Cet albatros-là, conscient de ce qu’il doit à Baudelaire et à la poésie, magnifiquement incarnée par la grande Patti Smith, marche grâce à ses ailes de géant et malgré le fauteuil roulant auquel on pourrait sinon le croire condamné stricto sensu – et son chant est d’une beauté effarante.

Nicolas Houguet - l’Albatros - éditions Stock,

Charybde2 le 27/06/19

l’acheter chez Charybde ici