Voir une mère partir avec Andréas Becker

De l’agonie silencieuse d’une femme et d’une mère, extraire une signification puissante et une tendresse subtile.

Elle, elle était allongée sur le canapé, sur le dos, une main sur son ventre bombé d’eau. C’était ça, elle, là. Elle n’était rien d’autre que ça, là, le canapé contre un mur blanc, un mur vide. C’était dans les vapes qu’elle était. Quelque part là, oui, sans doute. Il faudrait dire ça plus exact peut-être, mais on ne peut pas. Ce qu’on ne peut pas, il faudrait l’essayer ici.

Le canapé était bouteille vert, ça je me souviens.

Ça ne disait rien, elle.

À Hambourg, que l’on appellera ici – et on en comprendra en temps utile la raison – Pâleville, une femme se meurt. Enfermée depuis – sans doute – déjà longtemps dans un alcoolisme devenu chronique, elle voit – à peine, peut-être – la vie couler autour d’elle, observatrice muette, depuis son canapé, observatrice dont on serait bien en peine de définir le degré exact d’attention portée au monde environnant, alors même que ses organes malmenés déposent désormais les armes les uns après les autres – sauf le cœur, solide comme un roc, qui, lui, ne se rend pas.

Elle avait vu le médecin, lui avait dit l’eau dans le ventre, l’eau dans les jambes, le lui avait dit, la bouteille de whisky par jour. C’était ça, depuis des années. Maintenant, ça, elle n’en avait plus besoin, c’était condamné. Le foie, c’était irréversible, le ventre bombé, les varices, les hématomes, les saignements. Les reins foutus, les artères bouchées.

Le cœur est bon, c’est ça le drame. Ç’avait dit ça, le médecin. Ça faisait lui rester trois mois. Jusqu’à Noël. Elle, ça elle ne savait pas que ça lui faisait rester trois mois, c’était pas ça qu’avait de l’importance. Autour d’elle, l’important il n’y en avait plus. C’était pas non plus qu’on puisse dire qu’elle attendait. Non, c’était autre chose. C’était autre chose comme rien. Mais elle, ce qu’on ne peut pas dire d’elle c’est que c’était rien. Elle était là encore comme pas là, mais elle était là. C’était elle encore comme d’un corps. Il y avait ça encore en elle qu’on ne sait nommer autrement que ça.

Mais de ça, elle ne manifestait rien. Elle écoutait quand on lui parlait. On lui disait de se lever. Ça il faudrait se le dire toujours, on lui disait de se lever. C’est ça, oui, qu’elle écoutait. Elle ne se levait pas. Elle n’avait pour ce qu’elle écoutait qu’un sourire. Elle, ce qu’elle faisait qu’elle se levait quand elle était seule, c’était la bouteille de whisky. Elle la cachait entre les casseroles. Elle se mettait à genoux, elle buvait une gorgée, elle se couchait. Ce n’était plus qu’elle en avait besoin, c’était par presque comme de l’amour.

Comme dans « Nébuleuses » (2013), comme dans « Les invécus » (2016), Andréas Becker invente à point nommé le langage strictement nécessaire à sa narration, à son projet secret chaque fois renouvelé, à son exploration de certains confins inquiétants de l’âme humaine, de certaines zones frontalières entre ce qu’il est souvent convenu d’appeler la folie et la santé mentale, réussissant à nouveau ce miracle d’écriture qui crée régulièrement du neuf (« je n’ai jamais entendu cette langue-là ») tout en s’inscrivant dans une sauvage continuité (« je suis bien en train de lire du Andréas Becker« ).

C’est ça qu’il faudrait dire faux avec des mots fautifs. C’était autour d’elle cette belle lumière du Nord, cette lumière fautive. C’était le pavillon, le salon, la baie vitrée et le jardin, c’était ça, fautif. Il y a sa vie comme une vie fautive, une vie comme pas vécue, une vie pour rien, qui se termine là, dans un souffle, sans effort, c’est là, sa vie comme un malentendu. C’était faux, elle, là, faux comme corps. C’était faux comme ce corps qui allait finissant sans avoir fleuri.

Ce n’est pas qu’elle perdait connaissance, elle n’en avait plus vraiment. Elle allait de plus en plus rarement à la bouteille. Elle oubliait les pilules. Elle oubliait qu’elle voulait se tuer avec l’alcool et les pilules, elle n’a jamais voulu se tuer, c’est faux, ça aussi. Mais elle voulait tuer ses organes, un à un, les reins, le foie, la rate, les poumons, finalement le coeur. C’était ça, comme un plan établi. Elle voulait, par là, tuer le monde. Tuer ses enfants, tuer son mari, tuer son amant, venger son monde. Elle était là, sur le canapé, la vengeresse terrible d’un monde qui n’avait pas voulu d’elle. Elle était la vengeresse souriante, celle qui ne vous oublie pas.

Comme dans « L’effrayable » (2012), et de manière paradoxalement peut-être encore plus directe, il y a ici un compte qui doit se régler avec une certaine Allemagne, une double Allemagne qui s’incarne dans des figures distinctes, utilisant les interstices silencieux du discours principal – double Allemagne qui se nourrit ici essentiellement de mots et de symboles, ceux de la langue du IIIème Reich traquée par Victor Klemperer, qu’Andréas Becker évoque par la percutante formule « C’était qu’on avait eu des mots nazis la raison pour laquelle on ne parlait plus », ceux de la langue du miracle économique et de son impavidité, mises en scène dès l’origine par l’Heinrich Böll de « Es wird etwas geschehen » (mais dont les traces perdureront jusque dans, par exemple, le beaucoup plus tardif « Protection encombrante »), ou, de manière beaucoup plus contemporaine, par l’Alban Lefranc de « Si les bouches se ferment », langue pour laquelle c’est une véritable forêt de signes qui est discrètement mobilisée.

À Pâlebourg on mourait toujours seul. Pâlebourg, la mort ça ne s’y disait pas, pas dans une ville qui avait connu des milliers de cadavres en quelques heures de bombardement. Pâlebourg, ça vivait de son port, de ses putes, de ses banques et assurances. De ça, on était fiers jusqu’à l’écoeurement. C’était qu’on avait reconstruit une ville comme un quartier d’affaires. Les immeubles portaient leurs façades clinquantes comme des forteresses, des larges autoroutes urbaines permettaient le drainage en voitures. Il y avait des ascenseurs et des trahisons de bureau, il y avait là, comme des carrières de l’argent et du pouvoir. C’était ça qu’on appelait une ville.

Autour, dans les faubourgs sans nom, ronronnaient les femmes. C’était dans ces campagnes vides que se déroulaient leurs vies vides. Les plus courageuses d’entre elles mouraient d’alcool. C’était des morts lentes, atroces qui se produisaient là, entre les caisses des supermarchés et à la sortie de l’école. Pour que ça meure propre, on avait dressé des haies autour des jardins. La pluie battante c’était ça comme des rideaux devant les fenêtres, sinon on les bouchait avec des plantes vertes. La vue, c’était ça qu’on ne voulait pas voir, surtout pas, comme les mots qu’il ne fallait pas prononcer, les sentiments qu’il ne fallait pas avoir. Les sentiments, c’était ça qui était remplacé par les briques rouges des pavillons, c’était les briques rouges qui contenaient les morts.

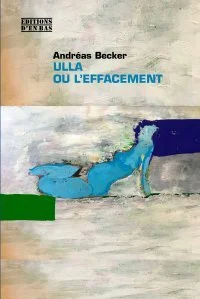

Traumatismes originels, quasiment fondateurs, d’une gamine de six ans en 1945 (le Kurt Vonnegut d’ « Abattoir 5 »n’est peut-être pas si loin), résignations plutôt morbides d’une femme de trente ans (par lesquelles les paysages du Schleswig-Holstein, sous-jacents, se mettent à résonner avec ceux de Flandre orientale, en un Nord presque mythologique qui deviendrait aussi celui des « Flamandes » de Jacques Brel) : la colère, très présente, est ici plus assourdie que dans « L’effrayable », la gouaille spéculative de « Nébuleuses » ou même des « Invécus » n’a pas été réellement invitée à la fête macabre, mais dans ce destin d’une femme allemande, figé, immobile, où la part autobiographique prétend s’avouer, pour la première fois chez l’auteur (« Elle s’appelait Ulla. Je m’appelle Andréas. »), une tendresse brutale, paradoxale et authentique, semble comme sourdre des pierres pavillonnaires assemblées pour l’occasion. Incarnation silencieuse de villes détruites et de vies foudroyées, « Ulla ou l’effacement », publié en 2019 aux éditions d’En Bas (qui, rappelons-le, ont réédité l’automne dernier les trois premiers romans de l’auteur, sous de somptueuses couvertures signées Jean-Denis Bonan), constitue une étape décisive, poignante et poétique, intelligente et mystérieuse, en cinquante pages, dans l’œuvre passionnante d’Andréas Becker.

Andréas Becker

Andréas Becker - Ulla ou l’effacement - éditions d’En Bas

Charybde2, le 30/04/19

l’acheter ici