Tinbad n°7 est de la revue !

Aux carrefours bifurcatoires de la prose, de la poésie, de la critique et de l’essai, l’une des plus délicieusement éclectiques revues du moment.

Situées en déséquilibre dynamique aux carrefours de la prose, de la poésie, de la critique et de l’essai, les éditions Tinbad constituent l’une de ces maisons combattantes, militantes, fougueuses au risque de l’excès, que l’on apprend à apprécier au fil des pages et des paris audacieux qu’elles assument. C’est chez elles que l’on a ainsi pu lire des textes aussi captivants, dans des directions pourtant bien différentes, que les « Ruines » de Perrine Le Querrec et le « Banquet de plafond » de Jules Vipaldo. Extrêmement stimulante même lorsqu’elle présente quelques inégalités, la revue « Les Cahiers de Tinbad », qui atteint désormais son septième numéro (en février 2019), joue à la fois un rôle d’accompagnement, de vitrine et de laboratoire pour cette belle entreprise éditoriale.

À l’entracte, Dolorosa [ma mère] offrait un sucre d’orge à chacun. Ils étaient vendus par l’ouvreuse dans une grande et vieille boîte à gâteaux métallique. J’étais l’aînée, je choisissais un vert, le cadet un jaune, le benjamin un rouge. Ce choix demeura immuable. C’était ainsi. Mais au tiers et deux tiers de la sucée, nous échangions nos bâtons après en avoir évalué minutieusement la longueur et calculé si l’un ou l’autre avait droit de suçoter encore pour que le partage fût tout à fait équitable.

Ces sucres d’orge étaient vendus toute la semaine à l’épicerie. Pour rien au monde nous n’aurions consenti à en acheter, pas davantage à nous en laisser offrir : le consommer dans la vie courante eût été sacrilège. Le sucre d’orge était lié au cinéma, c’était le sceptre caduc de notre imaginaire. Il s’est ancré dans ma mémoire comme le plaisir béni de l’entracte.

Et qu’est-ce que l’entracte ? Un espace interplanétaire où il est donné d’observer les visages familiers dans un temps irréel, lieu d’un décalage entre espace et temps, – ce décalage étant l’esprit du rêve. Il y a l’avant-cinéma où je suis moi, fatiguée de moi ; il y a l’après-cinéma, retour désabusé à soi ou désir enflammé de me recomposer selon l’empreinte cinématographique ; et il y a (il y avait), ô merveille, l’entracte, moment béni où vous n’étiez ni tout à fait le même ni tout à fait un autre, cependant étiez clair à vous-même – sans autre écran entre le même et l’autre que la poussière d’ombre dorée tombée de l’écran et absorbée par le regard. Ombre dorée qui embuait mes yeux durant l’interruption, faisait au bord des cils perler l’imaginaire. (Claire Fourier, « L’entracte »)

Claire Fourier

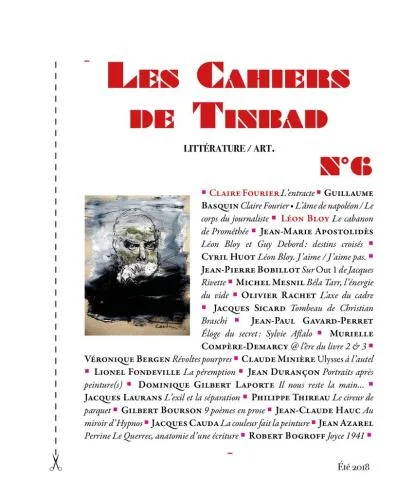

Publié à l’été 2018, le n°6 se place d’emblée sous le double signe de Claire Fourier (avec son extrait d’un nouveau roman à venir, « Le Rocher de Porspoder »), « l’une des toutes meilleures plumes féminines françaises de notre temps », nous dit l’éditorial, somptueusement renforcé par un texte entier de Guillaume Basquin (« Claire Fourier, un grand Oui à la chair »), et de Léon Bloy, auquel plusieurs textes sont consacrés, ainsi que l’éditorial lui-même, sous la forme d’un incisif portrait de l’auteur du « Désespéré », dessiné par Jacques Cauda. C’est ainsi que Guillaume Basquin, dont on connaît la verve de polémiste, et qui ne pouvait faire moins, s’agissant d’un aussi redoutable jouteur que Léon Bloy, nous offre le plaisir d’une destruction en règle de la préface (et de plusieurs autres aspects du personnage et de la critique journalistique ordinaire, au passage) de Laurent Joffrin à la dernière réédition de l’un de ses plus célèbres textes (« Sur L’âme de Napoléon de Léon Bloy »), que le dernier biographe en date de Guy Debord, Jean-Marie Apostolidès, nous offre un surprenant – et curieusement tonique – rapprochement (« Léon Bloy et Guy Debord : destins croisés »), que Cyril Huot nous propose un superbe jeu contrasté d’approbations et de désapprobations mêlant fort subtilement le sérieux et l’humour (« Léon Bloy : J’aime / J’aime pas »), et que nous soit même donné un magnifique texte de Léon Bloy lui-même, imaginant une trajectoire oblique à propos de l’alors presque inconnu Lautréamont (« Le cabanon de Prométhée »).

J’aime ces mots qui sonnent comme une réminiscence de ceux de Pascal, mais qui aussi bien annoncent Beckett : « Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. » (Cyril Huot, « Léon Bloy : J’aime / J’aime pas »)

Béla Tarr, Le tango de Satan, 1994

Bon nombre de contributrices et de contributeurs, dans ce numéro, parviennent à offrir des textes de réflexion critique et esthétique dotés d’une véritable écriture, d’une curieuse poésie de la glose : c’est le cas de Jean-Pierre Bobillot (« Sur Out 1 de Jacques Rivette »), de Michel Mesnil (« Béla Tarr, l’énergie du vide ») qui inclut au passage une stimulante réflexion sur la connivence entre le cinéaste hongrois et son auteur fétiche László Krasznahorkai, d’Olivier Rachet (« L’axe du cadre ») à propos du cinéma iranien d’Abbas Kiarostami, de Jafar Panahi et d’Ashgar Farhadi, de Jacques Sicard (« Tombeau de Christian Braschi »), à propos d’un légendaire passeur, mythique directeur des salles d’art et d’essai à Toulon, en résonance avec Jean-Pierre Melville et Damien Manivel, de Jean-Paul Gavard Perret(« Éloge du secret ») autour de la photographe Sylvie Aflalo, de Jacques Laurans pesant subtilement les correspondances intimes de certaines textes de Franz Kafka (« L’exil et la séparation »), ou encore – et ce texte-là, on s’en doute, justifierait presque à lui seul la lecture ou l’acquisition de ce numéro 6 – de Jean Azarel à propos de la poétique d’une artiste rare, Perrine Le Querrec (« Perrine Le Querrec, anatomie d’une écriture »).

Si cérébralité il y a dans l’écriture de Perrine Le Querrec, elle n’est pas pur esprit, et s’accompagne sans cesse, pour ne pas dire suppure sans cesse, d’une plaie ouverte, celle de la matière et principalement du corps. Corps générique, avec ses muscles, ses excréments, ses odeurs, ses défaillances, ses déformations ou malformations, corps de l’homme mis non pas en aparté, mais en regard sans concession par rapport au corps de la femme, juste retour des choses eu égard aux démantèlements dont il est l’objet depuis des siècles. C’est cet extrémisme charnel et les dégâts qui en découlent chez ses sœurs de sort que l’auteure transcende dans ses œuvres fignolées : dans Jeanne l’Étang, dans Ruines, et dans l’infiniment dérangeant donc méconnu Le prénom a été modifié, où la démence s’encadre d’un côté de la frontière des contrées de la psychanalyse, de l’autre des pays des rites païens.

Ici, comme dans Le plancher ou L’apparition, la malédiction est le produit d’un enfant bâtard issu du croisement d’un cursus social vérolé et de la fragilité originelle de l’individu anormal, pris dans les interstices de la marge. La lente pourriture de l’enfance par la société, famille comprise, notamment dans la relation incestueuse père/fille, est un thème de prédilection de Le Querrec. Quand la gangrène verse dans l’horreur la moins feutrée, c’est alors au cinéma qu’on pense, à Trauma, et surtout à Phenomena, l’œuvre la plus poético-lyrique de Dario Argento. (Jean Azarel, « Perrine Le Querrec, anatomie d’une écriture »)

James Joyce, par Constantin Brancusi

Le dernier quart de la revue est consacré essentiellement, en direct, à l’écriture poétique proprement dite, avec des textes stimulants de Murielle Compère-Demarcy (« @ l’ère du livre 2 & 3 »), de Véronique Bergen (« Révoltes pourpres »), de Jean Durançon(« Portraits après peinture(s) (Pierre Lebec) »), de Philippe Thireau(« Le cireur de parquet », suivi de « Les canons fous pleurent »), de Gilbert Bourson (« 9 poèmes en prose »), ou encore de Jacques Cauda (« La couleur fait la peinture »), poésie pure complétée par de réjouissants textes hybrides aux formes inclassables (Claude Minière, « Ulysses à l’autel« , ou bien Dominique Gilbert Laporte, « Il nous reste la main« ), et par de fringants extraits de proses plus longues ou de romans, comme ceux de Lionel Fondeville (« La péremption »), de Jean-Claude Hauc (« Au miroir d’Hypnos »), ou de Robert Bogroff(« Joyce 1941 »).

Ce serait donc cette écriture puisée dans le corps mêlé de chaque corps, chaque assemblage de petites images contiguës, celle qui la précède poussée sans cahot, malmenée, déplacée vers le grain de poussière qui arrête le ventilateur, vers l’atome léger du commencement, vers l’onde aussi, droite et dure comme l’horizon, dirigée comme lui vers le simulacre d’une limite, tendue, vautrée, tentée sans succès cent mille fois.

L’éclatement de cette écriture – inévitable de l’évoquer – parle de lui-même, s’infiltre ici même, dans les mots mêmes de cette écriture-ci. Il y travaille, y creuse sa tanière, y ronge ses provisions bien avant la fin de l’hiver, s’y promène, explore par des regards détachés chacun des dégâts qu’il inflige et fait pivoter les conditions sur elles-mêmes pour montrer le visage du futur.

Ce ne serait qu’une écriture de plus, un petit cahot velouté qui s’ajouterait à la mer déjà oubliée des actualités et des soldats. Elle viendrait frapper les rochers une fois par siècle, serait engloutie par sa propre masse et jamais ne réapparaîtrait. Sauf si quelque observateur distrait la remarque de loin. Il ferait alors à voix haute une réflexion que personne n’entendrait. Peut-être y aurait-il une main pour la recueillir par imprudence, flot de fragments sans forme entre les doigts, confettis de gélatine pressés avec tremblements et douleur, avec forme banale de rage, avec le reste au fond de la gorge d’une ancienne angine, d’une vieille peur, comme une amie. (Lionel Fondeville, « La péremption »)

Collectif- Les Cahiers de Tinbad - numéros 6 et 7 - éditions Tinbad

Charybde2

Acheter ici