Têtes de mule, par Stéphane Delorme

On a dit le mois dernier la faillite des médias devant le mouvement des gilets jaunes, le bleu éternel des plateaux TV prolongeant le bleu de la police, le pouvoir faisant peur aux médias et les médias faisant peur au pouvoir dans un jeu de miroirs complètement paranoïaque (« ils sont venus pour tuer ! »). La presse commence à se rendre compte, mais la télévision continue son rappel à l’ordre. Il était donc important d’aller voir le contrechamp : ceux qui vont filmer, non pour rapporter des images toutes faites, ou pour témoigner de manière spontanée, mais pour construire un montage, un discours, une mise en scène, une mémoire. Ceux qui travaillent en cinéastes. François Ruffin, après le carton mérité de Merci patron !, a fait équipe avec Gilles Perret pour une traversée de la France, que l’on verra sur nos écrans dès le 3 avril ! Pierre Carles reprend des images tournées par des gilets jaunes sur un rond-point près de chez lui. Florent Marcie, tristement blessé par un tir de LBD 40, réfléchit au rôle de l’intelligence artificielle dans la surveillance de la contestation. Alexis Kraland poste, lui, sur Internet mais insiste sur la nécessité de monter pour faire penser un film. Tous veulent montrer ce qui se passe en France en ce moment, pour ne pas laisser les images au bon vouloir et à la volatilité d’Internet et de la TV. On voit déjà les accusations de « récupération » pleuvoir sur le cinéaste / journaliste / acteur / député qu’est François Ruffin, mais alors que devrait faire un représentant sinon rencontrer, écouter la parole et s’en faire l’écho ? Faire un film, c’est aussi représenter. Il faut d’ailleurs défendre plus largement l’idée de représentation, avec la mise à distance qu’elle implique, la réflexion, la composition, mais aussi le jeu et l’humour. Quand on voit l’état ne pas supporter des simulacres de pendaison ou de décapitation dans les manifestations, alors qu’ils tiennent du théâtre de rue ou du Grand-Guignol, il est clair que les notions de mise en scène et de représentation sont en train d’être niées par un pouvoir incapable de penser le symbolique et qui raisonne immédiatement en termes archaïques d’ »outrage » et de « provocation ». Or l’État ne peut avoir deux sons de cloche, car c’est précisément ce qu’on reprochait aux fanatiques terroristes : prendre tout au pied de la lettre, rejeter la satire, être incapable d’adopter la distance que requiert toute représentation. Il faut que le pouvoir accepte de voir représenter l’expression des passions, sinon c’en est fini pour tous de la liberté d’expression.

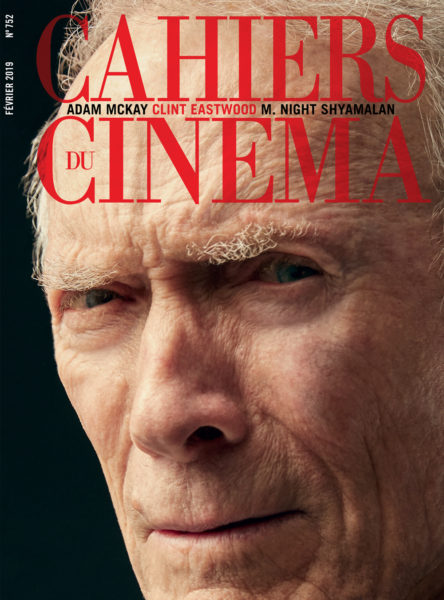

Et pendant ce temps, qui voit-on arriver tranquillement sur nos écrans ? Clint Eastwood. Oui, lui qui s’est égaré à soutenir Trump, qui a raté son essai expérimental sur les héros du Thalys, et qui revient avec un film de vieille branche complètement irrésistible. Pas seulement parce qu’il exhibe les métamorphoses de son corps fragile, mais parce qu’il fait ce film pour un peuple de laissés pour compte, au nom d’une éthique de vieux monde. Ce vieux fauché, parce qu’Internet a cassé son affaire de culture de fleurs éphémères, qui se met à convoyer de la drogue, et qui file son argent à ses copains pour rouvrir le bar fermé par les assurances, ce lonesome cowboy a tous les apparats du monde qui disparaît sous les coups de boutoir de la smart nation. Flâner, rouler, être gourmand, papoter, tout ce petit tissu est celui de la mule, qui n’en fait qu’à sa tête et va à son rythme. La Mulearrive donc à son heure. Sully, déjà, nous avait montré comment le calcul d’une machine ne remplacera jamais la jugeote d’un homme. Dans son testament pour une Amérique idéale, Eastwood a du mal avec ses chromos plombés de héros édifiants (American Sniper et Le 15h17 pour Paris) mais s’éclate dans le portrait jubilatoire d’Américains moyens qui, malgré leurs défaillances, suivent une conduite de vie, malgré leurs habitudes, ne se privent d’aucune excentricité (ce bracelet !), et malgré leur lenteur, sont au rendez-vous. Le cinéma américain résonne étonnamment en ce début d’année : Glass de Shyamalan nous montre une scène de violence policière troublante, Vice d’Adam McKay explique au grand public comment un coup d’état institutionnel a été possible aux États-Unis et comment un homme peut profiter d’une crise pour museler la démocratie, Sorry to Bother You de Boots Riley (chroniqué le mois passé) invente une dystopie farcesque et terrible sur le monde de l’entreprise devenu un camp de travail pour bêtes de somme. Dans quel monde entrons-nous (suite) et que faisons-nous – journalistes, intellectuels, cinéastes – pour le contester ?

Stéphane Delorme

Éditorial du n° 752 des Cahiers du Cinéma

Sur les Gilets jaunes, lire dans le nouveau numéro des Cahiers du Cinéma :

Au travail

Filmer les gilets jaunes

Aller voir de plus près entretien avec François Ruffin et Gilles Perret

Dans l’urgence entretien avec Pierre Carles

Les gilets jaunes et l’intelligence artificielle entretien avec Florent Marcie

«Monter n’est pas manipuler» rencontre avec Street Politics