Comme un ouragan (révélateur écologique) d'Elisabeth Filhol

Dans le révélateur d’un ouragan atlantique et d’une passion archéologique en mer du Nord, une formidable poésie technologique du risque humain et du système écologique planétaire.

Ils l’ont vue naître, émerger du néant en mer d’Islande. Ils ont assisté subjugués à son éclosion, nichée au creux de son lit dépressionnaire, engendrée par un air humide subtropical égaré aux frontières de l’océan Arctique. Et maintenant, elle explose, une bombe. Comme dans un film en avance rapide, il n’y avait rien, et elle est là. Plus proche de Xavère que de Xavier dans sa prononciation, avant d’être une catastrophe, Xaver est un bel objet. Justifiant, à l’initiative des météorologues européens, cette distinction d’un nom de baptême. Suffisamment soudaine, imprévisible et spectaculaire pour ça.

Ils l’ont vue surgir au sud-est du Groenland, s’extraire de sa gangue en un temps record, au nez et à la barbe des modèles numériques de prévision dépassés par la rapidité et l’ampleur du phénomène. Ils l’ont vue se lover, s’enrouler dans un mouvement ascendant de convection et accroître son diamètre en accéléré dopée par une chute vertigineuse des pressions à cet endroit ; il n’y avait rien et brutalement elle est là, d’entrée pleinement elle-même et hors norme, à peine au monde et déjà active, en possession de tous ses moyens, la voilà qui s’anime au-dessus de l’Atlantique Nord et crève l’écran, qui s’observe de but en blanc dans une forme aboutie telle Athéna sortie casquée et bottée du crâne de son père ; elle grossit, croît et se développe à une vitesse exponentielle, entame sa course d’ouest en est, s’élargit au fil des heures, en lignes isobares toujours plus nombreuses et serrées, et eux assis derrière leurs écrans traitent, analysent, évaluant à sa juste mesure l’accumulation de paramètres favorables qu’il a fallu, et se préparent au pire.

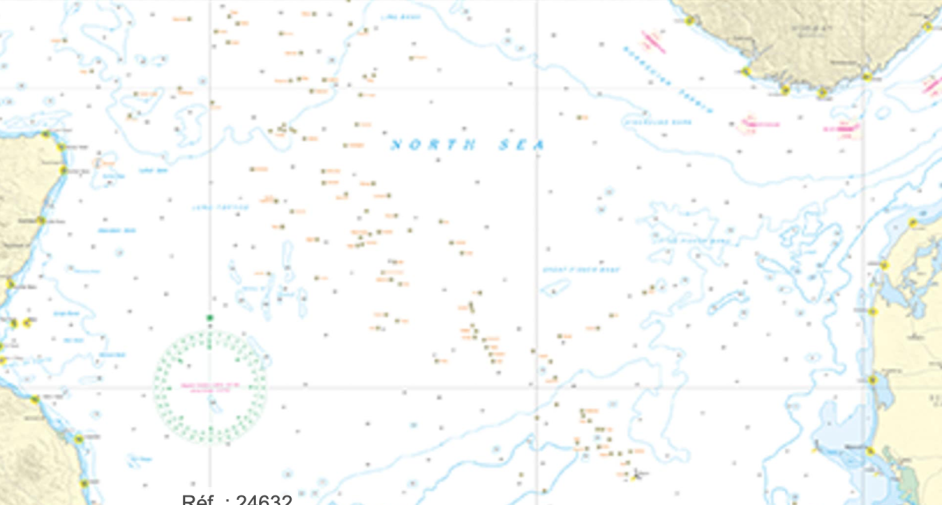

Une monstrueuse tempête hivernale en Atlantique Nord (Xaver, en décembre 2013) précipite en condensé chimique le télescopage, des années après, de deux anciens amis (et beaucoup plus si affinités) d’études de géologie en Écosse, Margaret Ross, devenue une spécialiste réputée d’archéologie préhistorique, et Marc Berthelot, devenu l’un des grands professionnels de la sismologie sous-marine, après des années passées à écumer la planète pour l’industrie pétrolière. En point focal de cette trajectoire : Esbjerg, le grand port de la côte ouest du Danemark, où, malgré l’avis de (très) gros temps, doit avoir lieu un importante congrès annuel d’archéologie sous-marine, et plus encore, en véritable objet de la toile de fond, le Dogger Bank. Au milieu de la mer du Nord, cet immense banc de sable morainique à faible profondeur (20 mètres en moyenne, au lieu des 40 mètres environnants) est à la fois une zone de pêche particulièrement réputée, une aubaine pétrolière et gazière, et le vestige d’une terre disparue à la fin de la dernière grande glaciation, le Doggerland. Donnant son titre à ce roman publié en janvier 2019 chez P.O.L., le troisième de l’autrice après les excellents « La Centrale » et « Bois II », cette construction singulière de la géologie et de l’archéologie devient, grâce à l’art d’Élisabeth Filhol, le véritable troisième protagoniste de ce récit technique et poétique.

Elle aime les marges pour ce qu’il y a au milieu. Les marges pour ce qu’elles délimitent. Elle a d’abord travaillé sur les contours, comme quand elle repassait en noir le tracé sur ses dessins, puis s’est préoccupée du centre. Elle s’est concentrée sur les marges dès le début. Plus tard le remplissage, s’attacher au remplissage, mais par ordre de priorité, d’abord aller à l’immédiat, au plus urgent, à ce qu’il peut lui être donné d’éprouver et par où se définir, les bordures, l’enveloppe, l’extérieur du moule par où se voit la forme en creux à laquelle il faudra dans un deuxième temps s’attacher à donner consistance. Mais c’est un travail infiniment lent, une quête sans limite, elle le sait bien. Pendant que certains de ses collègues universitaires fédèrent les énergies, forcent les portes, chassent les financements privés ou les subventions, qu’ils communiquent, interpellent, se démultiplient, alertent sur l’exploitation excessive du Dogger Bank, organisent des séminaires, des symposiums, des expositions à destination du grand public, pendant qu’ils concilient intérêt général et intérêts privés au bénéfice de leurs recherches, qu’ils font alliance avec le diable comme dirait David, qu’ils collaborent avec les industriels et les sociétés d’études, tandis qu’ils font vivre leur laboratoire, qu’ils pilotent leurs équipes, initient des programmes ambitieux, elle Margaret se consacre presque exclusivement aux travaux de recherche, reconnaît le caractère indispensable de leurs actions mais ne participe pas, ou peu, du moins pas à la hauteur de ce qui serait attendu si elle acceptait la direction du laboratoire, ce qu’elle a toujours refusé, quelles que soient ses qualités de chercheuse et la légitimité qui serait la sienne, parce que c’est un autre métier, qu’elle s’écarterait alors de l’essentiel, de ce qu’elle aime faire et qui la structure, un travail de terrain qu’en général en vieillissant on abandonne, pour se consacrer à d’autres missions.

On connaissait déjà, par ses deux premiers romans, l’étonnante faculté d’Élisabeth Filhol à rendre compte avec une rare précision d’un univers technologique et scientifique particulier, et d’y insuffler, sans effets spéciaux forcés, et sans jamais sombrer dans l’essai masqué, une poésie du risque et un tissu métaphorique de l’individu et du social. « Doggerland » le démontre de façon encore plus éclatante, en poussant plus loin chacune de ces caractéristiques si engageantes. Géologie, sismologie, météorologie, océanographie, archéologie, mais aussi économie de la pêche, de l’industrie pétrolière et gazière, de l’énergie éolienne, sont convoquées avec un extrême brio pour nourrir le double récit d’une aventure humaine à deux faces apparemment disjointes – dont la réconciliabilité constitue sans doute l’enjeu féroce du roman – et d’une fable métaphysique de nos systèmes écologiques à grande échelle, concentrée sur le laboratoire de la mer du Nord. Irrigué par une passion technique communicative, peut-être davantage encore que le « Naissance d’un pont » de Maylis de Kerangal, aussi systémique dans son approche de la science en action, de son lien à la politique et de ses failles que la « Trilogie climatique » de Kim Stanley Robinson, plus subtilement et plus spéculativement prophétique que « The Day after Tomorrow »de Roland Emmerich, « Doggerland » sait aussi s’approprier la sulfureuse magie familiale et économique des meilleurs Iain Banks « écossais », tels « The Crow Road », « The Steep Approach to Garbadale » ou « The Quarry ». Élisabeth Filhol réalise tout cela d’une écriture serrée, implacable, qui change son information authentique et brutale en une poésie bizarre et captivante, songeuse et poignante.

On la prenait de haut jusque-là. Elle ne faisait pas rêver. Elle n’était pas, la mer du Nord, cette poule aux œufs d’or qu’elle est devenue depuis, une manne financière tombée du ciel qui justifie qu’on fasse abstraction du reste, de sa mauvaise réputation, vite rattrapée à l’épreuve des faits, le froid, la pluie, les coups de vent à répétition. Et même si la manne devait un jour se tarir, son image a changé. À son tour, comme ses maîtres avant lui, Marc Berthelot tente de communiquer aux jeunes qu’ils côtoient la passion de la prospection, des méthodes d’exploration et d’exploitation toujours plus pointues. Il n’y a rien de plus humain que cette passion-là. À la croisée de toutes les compétences de notre cerveau, analytiques, déductives, prédictives, jusqu’à l’intuition qui n’est pas pour rien dans bon nombre de découvertes, qui n’est que l’autre nom d’une impossible synthèse des connaissances à faire de manière consciente et qui émerge alors sous une forme ramassée, fulgurante, dans un télescopage qui élude les étapes du raisonnement pour ne garder que l’essentiel, la conclusion définitive, qui s’impose d’abord à l’état brut, sans la rigueur attendue, et devra ensuite être validée par l’expérience. Marc Berthelot a confiance dans son intuition. Elle l’a guidé dans son travail d’ingénieur. Elle le guide aujourd’hui dans ses nouvelles fonctions chaque fois qu’il doit s’extraire de la routine et prendre du recul. Or ce qu’il sent, ce qu’il pressent, c’est que la pression monte en mer du Nord. Que des tensions en sous-sol sont à l’œuvre, que de vieilles blessures, enfouies sous des millions d’années de sédiments et mal cicatrisées, sont en train d’être rouvertes. Dans le travail de sous-traitance pour les compagnies pétrolières ou l’éolien offshore, au gré des missions de Margeos à travers la mer du Nord, il entend ce qui ne sera pas restitué dans les rapports, une rumeur, un bruit sous-jacent au silence officiel sur la sismicité de la zone.

Doggerland d’Elisabeth Filhol, éditions POL

Charybde2, le 9/01/19

l’acheter chez Charybde ici