London Overground et la modernité en train fantôme de Iain Sinclair

Sous les rails du train fantôme londonien entrant en gare ultra-moderne, les luttes des mythologies et de la marchandisation molle, toujours davantage en marche.

La City et ses pompes à fric, affamées comme toujours, et nécessitant une injection rapide d’employés et de bureaucrates, il fut décidé en 1865 de raccorder une ligne secondaire de Dalston Junction à la station Broad Street, un satellite de la gare de Liverpool Street. Cette nouvelle station grandit, jusqu’à avoir neuf quais. Voyons cela, en termes coloniaux, comme l’équivalent des transferts organisés à beaucoup plus grande échelle par l’Empire à la gare de Tilbury Riverside : ses vastes halls dessinés par Sir Edwin Cooper, ses quais innombrables offrant un transit rapide vers le cœur de la métropole. Pensons aux légions d’immigrés qui débarquaient, pleins d’espoir.

La fourche de Dalston Junction à Broad Street, à l’écart de la ligne principale, prospéra et resta en activité – j’eus le bonheur de l’utiliser – jusqu’à la funeste année 1986. Margaret Thatcher, estimant que quiconque prenait le bus ou subissait les transports collectifs après l’âge de 20 ans était un raté pathétique, un paria, potentiellement un socialiste, ferma la liaison en affirmant qu’il ‘y avait plus assez de passagers et qu’elle ne s’autofinançait plus. Elle fit démolir Broad Street avant de passer aux choses sérieuses, à savoir transformer ce secteur de la City en un pastiche de New York : patinoire, galeries de standing, équipements de golf, tombolas pour gagner des voitures de James Bond, bars à vin ressemblant à des serres à tomates. Nous avons perdu des gares et gagné des « plateformes en réseau » : plus le service est lent, plus nous perdons de temps dans les halls, mieux c’est pour le commerce. Sinon, prenez votre voiture : en même temps que notre modeste liaison vers la City fermait, l’autoroute périphérique, la M25, ouvrait, ruban coupé le 29 octobre 1986.

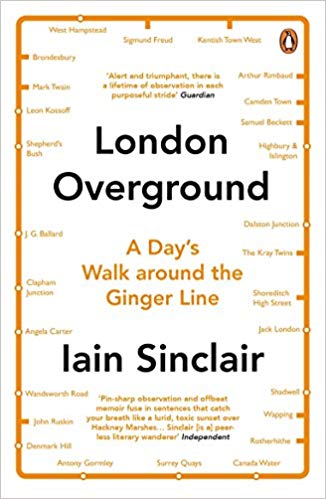

Treize ans après son incroyable « London Orbital » de 2002, récit du tour de Londres à pied, par étapes, au long des 188 kilomètres de l’autoroute périphérique M25, percée des années Thatcher, à la recherche psychogéographique de la trace socio-politique du conservatisme triomphant dans l’histoire péri-urbaine, Iain Sinclair nous offrait en 2015 avec « London Overground » (traduit en français en 2016 par Maxime Berrée chez Inculte Dernière Marge) un exercice similaire – mais néanmoins différent – en nous racontant une journée passée, toujours à pied, le long de la East London Line du métro aérien, flamboyante réalisation, chère notamment au maire tory londonien de l’époque, Boris Johnson. Condensé sur une seule journée et non sur plusieurs mois, et y gagnant ainsi une cruelle intensité, effectué en compagnie d’un seul ami, cette fois, l’artiste, cinéaste et écrivain Andrew Kötting (dont les multiples et homériques descriptions in situ, à elles seules, mériteraient déjà la lecture de l’ouvrage), ce parcours, touchant du doigt et du sourire contraint la mécanique urbanistique de gentryfication forcée mise en œuvre à Londres (comme dans bien d’autres endroits désormais), constitue ainsi le pendant symétrique et l’écho tristement actualisé de son prédécesseur grand-périphérique.

Chez Charterhouse Aquatics, les visiteurs du dimanche après-midi sont silencieux, aussi disciplinés que dans un musée. Les enfants tirent en silence sur leur laisse. Tous les adultes en nuances de noir. Les employés techno-geeks portent des tee-shirts à slogan, tapent sur les touches de leur clavier ou ajustent des lumières, semblant vouloir vous dissuader de les approcher. La muzak numérique, répétitive et lancinante, est juste assez forte pour éclipser le fracas des trains : pulsations sérielles créatrices d’ambiance, laquelle sinon serait trop mélancolique pour inciter à sortir la carte de crédit.

Des panneaux tapissés d’écrans plats. Un concept généreux, qui dégénère en action piscicole muette. Les publicités au ralenti, son coupé, vantent des produits parfaits pour la méditation. « Composés d’acrylique et non de verre… L’acrylique a un taux de transparence de 93 %, ce qui en fait le matériau connu le plus adapté. » Finis, les reflets verdâtres. les laborantins de l’unité de médecine vétérinaire de Hambourg ont conduit des tests sur les concentrations d’oxygène afin de prouver qu’il n’est nul besoin d’une grande surface d’eau pour optimiser l’échange d’oxygène. En d’autres termes, les vieux aquariums des restaurants chinois, de même que les bocaux à poissons rouges des locataires pauvres expulsés de Loughton, sont désormais aussi obsolètes que les ordinateurs personnels antédiluviens qui faisaient la taille et le poids des coffres-forts des prêteurs sur gages de Bethnal Green. Ils sont tellement obsolètes, à vrai dire, qu’ils ne tarderont pas à faire leur apparition dans les vitrines des boutiques vintage de Broadway Market et sur les stands des revendeurs de néo-vieilleries – lesquels prolifèrent sous les arcades du métro près de London Fields, anticipant le sentimentalisme des nouveaux habitants aux vélos fuselés parqués sur des balcons étriqués. Les vieilles cartes des salles de classe, avec du rouge partout. Les machines à écrire portatives détraquées. Les faux rouillées de la paysannerie mise au rencart. Tous les vestiges des mondes disparus, les trésors ramenés sur la plage par la marée. Tout ce que renie Charterhouse Aquatics.

Si la méthode générale adoptée pour la réalisation de « London Overground » est bien la même, pour l’essentiel, que celle qui dirigeait « London Orbital », usant de la dérive psychogéographique comme d’un outil affûté pour convoquer et agencer les références historiques, les résonances mythologiques et les résurgences politiques, Iain Sinclair développe ici une écriture beaucoup plus travaillée, plus élégante, plus redoutable – mais aussi curieusement beaucoup plus légère – ou désespérée. Le jeu forcené autour de la présence détonante du compère Andrew Kötting (avec le souvenirs de leur périple précédent en cygne-pédalo sur la Tamise, qui plus est) y est sans doute pour quelque chose, mais il est possible aussi que, si la violence thatchérienne suscitait avant tout la rage et la férocité chez l’auteur de « London Orbital », les palinodies blairistes appellent surtout le sarcasme de la part de celui de « London Overground ». Le périple est aussi nécessairement plus court, et les formes adoptées ici par le pouvoir économique pour asseoir son emprise prennent des allures plus soft, plus rusées (quoique…), que celles de treize ans plus tôt.

Andrew Kötting et Iain Sinclair, « Swandown », 2012

Après près d’un quart de siècle de négligence fertile, la rénovation urbaine reprit : les ziggurats façon Legoland, les tours dévoratrices de lumière, les appeaux à investisseurs. Et l’ouverture du London Overground. La liaison directe vers Liverpool Street et la City n’était plus possible par Broadgate Circus. Désormais, les employés de la City et les habitants de Hackney voulant prendre le métro à Liverpool Street devaient changer à Shoreditch et faire un détour par Spitalfields. Chaque arrêt, chaque supermarché Tesco, chaque station-service, chaque distributeur d’argent avait son mendiant résident, avec chien et coupelle.

À défaut de marcher au-dessus de la ville – je laissais ces aventures à une nouvelle génération d’infiltrés prêts à prendre des risques -, je pouvais marcher à l’ombre du London Overground, faire tout le circuit, le « dernier segment » ayant été achevé le 9 décembre 2012. J’imaginais sans mal les garages, les fermes piscicoles, les boulangeries, les cafés douillets, les réparateurs de vélos et les planques de malfrats formant un collier autour de Londres. Si la M25 incarnait la géographie de l’ère Thatcher, un paysage d’hôpitaux abandonnés puis transformés en résidences haut de gamme coupées du passé, alors cette nouvelle ligne de train, qui n’avait rien de neuf et n’était qu’un outil pour doper l’immobilier, ressemblait au territoire à arpenter à notre triste époque.

Le jour où je pris l’Overground pour rentrer de New Cross Gate à Haggerston, après mon pèlerinage avorté à Canterbury, j’eus la vague idée de ce que mon nouveau projet impliquait. Il fallait arpenter, en une seule journée, la voie surélevée qui renouvelait accidentellement la cartographie de Londres. Je ne voyais pas comment faire autrement. Pour y arriver. Et réussir à persuader le réalisateur et artiste Andrew Kötting de m’accompagner. Comme comparse, informateur et partenaire de l’absurde. Un ours chamanique tout juste revenu de son refuge des Pyrénées, qui portait un masque d’humain peu convaincant.

Jock McFadyen, « Aldgate East », 2012

Parmi les figures historiques, mythiques ou anecdotiques qui hantent le parcours éventuellement piégé de « London Overground », il en est deux qui émergent plus particulièrement, par la place physique que leur accorde Iain Sinclair, mais sans doute surtout par leur empreinte profonde sur les lieux, qu’il traduit à sa manière. Angela Carter, autrice notamment des « Machines à désir infernales du Dr. Hoffman » (1972) ou de « La compagnie des loups » (1979), qui fut à certains égards presque une sorte de pygmalion dans les milieux littéraires (et au sein de l’influente London Review of Books) pour le jeune Iain Sinclair, hante une bonne partie des lieux de ses dons de passeuse poétique hors du commun, et l’auteur rappelle que dans son ultime roman, « Bien malin qui connaît son père », le quartier autour de Clapham Junction, son repaire, s’imposait en très fort filigrane. Celui dont l’ombre s’étend encore davantage sur « London Overground » est toutefois James Graham Ballard, dont les visionnaires « Vermilion Sands », « Crash ! », « I.G.H. » ou « L’île de béton » rythment l’équipée historique des deux compères, avant que « Millenium People » ne leur serve, quasiment, de guide contemporain vers l’apothéose marchande qui poursuit son cours.

Angela Carter

La transformation de la réserve de Shoreditch / Hoxton avait été graduelle, à peine perceptible ; il avait fallu du temps aux promoteurs pour remonter vers le nord depuis la vieille brasserie Truman’s au croisement de Brick Lane et Bethnal Green Road. La voie ferrée faisait partie du mouvement, l’élégance fonctionnelle des arcades victoriennes et des tunnels des catacombes devint le symbole de sa vulnérabilité ; un champ de bataille que se disputaient antiquaires, amoureux du tissu urbain et ambitieux ultramodernes. Le conflit se résolut par une colonie provisoire de magasins superflus et de terrains de foot à cinq dévolus aux séances de team-building des traders de la City.

On retrouve bien entendu dans « London Overground » les échos psychogéographiques des meilleurs praticiens français contemporains, qu’il s’agisse du Xavier Boissel de « Paris est un leurre », du Philippe Vasset de « La conjuration » ou du Bruce Bégout de « Suburbia ». Iain Sinclair toutefois, par son systématisme et sa capacité à rassembler, en les appelant au besoin de très loin, les symboles épars de ce qui s’est passé et de ce qui se passe, me semble avoir atteint un stade extrêmement poussé de fusion harmonieuse, joueuse et néanmoins affûtée du poétique et du politique. « London Overground » est un triple bonheur de lecture, intellectuel, émotionnel et ludique (sans compter qu’il fait clairement partie de ces livres qui ouvrent des voies vers de nombreux autres livres…), qui donne encore plus envie de se plonger très vite dans son dernier ouvrage, « Quitter Londres » (2017), publié ces jours-ci en français – et de retrouver l’auteur lui-même à la librairie Charybde (129 rue de Charenton 75012 Paris) le 5 octobre prochain.

Iain Sinclair

La zone de guerre des fast-foods libanais. Les téléphones débloqués volés à l’arraché en vélo. Les transferts d’argent vers le Nigeria. HUNGRY BEAR HALAL BURGERS. HOTEL ELEPHANT. LA CABANA et ses tracts exhortant les citoyens boliviens à s’inscrire sur les registres électoraux. Dans les maisons condamnées en bord de voie ferrée, les hypocondriaques shootés aux médicaments n’ont même plus la force de sortir pour réclamer une injection contre la fièvre jaune. Les places aux volets fermés, battues par le vent, vestiges d’époques lointaines. « Ça a plus de gueule la nuit », commente un handicapé dans un fauteuil roulant gros comme un Hummer qui m’oblige à descendre du trottoir.

Seul est pertinent ce qui se passe dans la rue. Quelques badauds d’ethnies diverses vaquent à leurs occupations ; dans le calme et la discrétion, sans le déhanchement conquérant en vigueur de mon côté du fleuve. Mes chevilles sont à l’abri des banquiers en rollers et des analystes twittos sniffeurs de poppers en skateboard customisé.

Les jeunes de la génération actuelle, les plus malins, ceux qui respectent le passé en volant les fétiches branchés du moment, naviguent dans des couches infinies de pixellisation retouchée, des négatifs repeints en rose, des surfaces pétillantes, grouillantes et stroboscopiques. Leur perception est parasitée par les dégradations visuelles, les sons en boucle, les fragments bizarroïdes qui ressemblent au bavardage décousu des blocs opératoires quand on plonge dans le noir. Paradoxalement, les rues ordinaires, laborieuses, lorsqu’on en croise, ont l’air mal finies. Les techniques d’enregistrement discriminent la banalité. Le monde n’est que bruit et migraine.

London Overground de Iain Sinclair

Collection Dernière Marge, Inculte éditeur

Charybde2 le 7/09/18

l'acheter chez Charybde ici