Avec Hitchcock, il sera toujours midi sous le soleil de Bodega

Les vérités fantastiques et rusées du tournage des « Oiseaux » de Hitchcock, sous le signe d’un étrange corbeau nommé Harold.

La bague, de plus près… Un nom gravé, en creux : « Harold ».

L’homme recouvre ses mains de vieux gants isolants. Il prend la bague, se retourne vers le corbeau de plus en plus paniqué… Cette fois, le cœur de l’animal bat si fort qu’il pourrait exploser.

L’homme s’approche. D’un geste précis, il resserre la bague, encore fumante, autour de la patte du jeune corbeau. Le cri est strident et les autres oiseaux lui répondent avec frénésie. Le vacarme se propage par échos, jusqu’aux voûtes les plus éloignées, transformant les catacombes en volière infernale. Et sans doute que l’enfance d’Harold – comme son innocence – s’est arrêtée à cet instant précis, quand les flammes du brasero dansaient encore en reflet dans ses prunelles noires… Et tout le reste ne fut plus qu’une histoire d’obscurité.

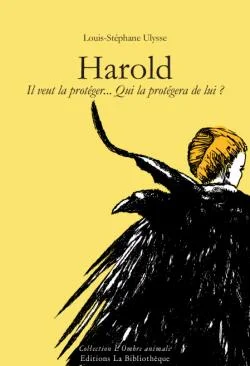

C’est en 2010, cinq ans avant le magnifique « Médium les jours de pluie », qu’était paru, également au Serpent à Plumes, ce fort étonnant « Harold », neuvième roman de l’auteur, réédité ces jours-ci aux éditions de la Bibliothèque.

Harold, le protagoniste qui donne son titre au roman, est un corbeau. Bien qu’il ne soit peut-être pas un corbeau tout à fait comme les autres (ce qu’un certain nombre d’indices laissent éventuellement entendre, dans le doute, à la lectrice ou au lecteur), il mobilise d’abord, subrepticement ou non, toute la nébuleuse imaginaire attachée à cet oiseau bien particulier, nébuleuse qu’illustra en son temps, bien entendu, le Edgar Allan Poe du « Corbeau » (1845), plus récemment Otfried Preussler, avec son adaptation rusée des frères Grimm (« Les douze corbeaux », 1971), ou certaines nouvelles choisies de Mélanie Fazi (par exemple dans son recueil « Le jardin des silences » en 2014), avant que les corbeaux ne deviennent également des acteurs principaux, voire essentiels, du « Soundtrack » (2003) de Furukawa Hideo ou du « Charøgnards » (2015) de Stéphane Vanderhaeghe.

Laszlo demanda que l’on apporte sur scène ses trois corbeaux viennois. Un accessoiriste arriva avec un perchoir et les trois oiseaux. Le magicien s’adressa au public dans un français approximatif. Il expliqua que le numéro qu’il allait présenter était unique au monde. Il se dirigea vers le perchoir, prit les trois corbeaux, et les lança sans prévenir dans la salle. Les oiseaux tournoyèrent au-dessus des têtes levées dans un étrange ballet aérien. On avait l’impression que l’homme les guidait avec des fils invisibles.

L’attention de Lee se porta sur celui que le magicien avait appelé « Harold ». Plus vif que les deux autres, ses acrobaties étaient presque terrifiantes. Plusieurs fois, au milieu des cris apeurés de l’assistance, il fondit en piqué sur l’une des tables, avant de rétablir son vol au dernier moment, pour revenir défier ses partenaires d’un croassement triomphal. Il paraissait se délecter de l’angoisse provoquée, comme s’il en jouait, et comprenait ce que ressentaient les humains face à ses acrobaties.

Louis-Stéphane Ulysse ne s’est toutefois pas contenté ici de construire une variation élaborée tirant parti des noirceurs inquiétantes (ou non) de cet oiseau si particulier : en associant, à ce motif initial du corbeau Harold jouant finement avec un surnaturel simplement suggéré, les ombres portées du film « Les oiseaux » d’Alfred Hitchcock, les ambiguïtés de la construction de ses effets spéciaux, entre oiseaux mécaniques et oiseaux bien vivants menés par leurs dresseurs, mais également les révélations ayant perlé au fil des années sur la face sombre du célèbre réalisateur, et tout particulièrement sur sa véritable obsession pour Tippi Hedren, l’actrice principale des « Oiseaux » et de « Marnie », dont il fut certes le pygmalion, mais dont on dirait aujourd’hui (et plus encore depuis le #metoo movement) qu’il fut surtout l’impitoyable harceleur sexuel (Donald Spoto, « La face cachée d’Alfred Hitchcock », 1983).

Universal, le studio qui produisait le film d’Hitchcock, avait passé un accord avec la ville : dès la fin décembre, plusieurs équipes viendraient en repérage, et d’autres commenceraient à s’installer peu à peu… C’est ainsi que Bodega vit débarquer des décorateurs, des menuisiers, des électriciens, et plusieurs fois, même, M. Hitchcok en personne, accompagné de sa garde rapprochée.

Ça faisait bien rire les gens du coin de voir ces citadins, habillés comme des pingouins, se prendre le vent et la boue de plein fouet, maladroits, aussi raides que des parapluies, pas très sûrs de leurs mouvements… Pour une fois, les ploucs, c’étaient eux.

Un jour, Lew Wasserman, le grand patron d’Universal, vint jeter un œil sur l’avancement des préparatifs de tournage. Il obtint le droit d’installer des volières à différents endroits de la plage, mais également sur les falaises au nord de Bodega, ainsi que dans plusieurs hangars loués pour la circonstance à des fermiers. Il repartit avec une sinusite carabinée.

D’une manière nettement plus intime que le James Ellroy du « Quatuor de Los Angeles » ou de la trilogie « Underworld USA », Louis-Stéphane Ulysse tisse également ici une savante toile de fond des diverses intersections californiennes des années 1960, lorsque les mafieux de Las Vegas et les pontes d’Hollywood, les actrices et les margoulins, les arrivistes et les arrivés, se fréquentent et échangent, au milieu de la politique, du stupre et – surtout – de l’argent. N’hésitant pas à recourir à certaines audaces scénaristiques, alors même que la majeure partie des cartes à jouer semble avoir été dévoilée d’emblée ou presque, l’auteur parvient aussi superbement – sans affèteries ni tromperies – à surprendre la lectrice ou le lecteur par la violence de certains retournements de situation. Et c’est ainsi que naît un grand roman matois qui agite habilement ses évidences apparentes pour mieux conduire sa réflexion souterraine.

Une fois dehors, Chase marcha le long de la baie, sans but réel, jusqu’à la sortie de Bodega. Les halos des lampadaires, les quelques fenêtres encore allumées, lui permettaient de se repérer sans difficulté. Et dans cette nuit finalement lumineuse, il commença à projeter son propre film dans le ciel. Il en était à la fois le réalisateur et le spectateur. Sur l’écran, il y avait la bouche, les yeux, les cheveux de miss Hedren, surtout, aussi, cette voix à la fois fluide et précise, sa peau tendue, et cette façon de regarder les hommes avec une fierté contenue, et l’envie, pour n’importe quel homme normalement constitué, de savoir ce qu’il y avait derrière, parce que tout ce qu’elle était, laissait penser qu’il y avait forcément quelque chose de secret derrière. Et les jours suivants, jusqu’à la fin du tournage à Bodega, pour Chase, miss Hedren était dans le ciel.

Il n’y avait pas un jour sans que des oiseaux s’enfuient de la baie par centaines, tandis que d’autres s’en prenaient aux figurants et aux techniciens, pas un jour sans que Berwick et sa troupe ne colmatent les brèches, tout en cherchant de nouvelles solutions, mais, au final, toujours Chase contemplait le ciel, espérant franchir, pour de bon, la distance qui l’en séparait.

Louis-Stéphane Ulysse

Louis-Stéphane Ulysse - Harold - éditions de la Bibliothèque

Charybde2 le 07/06/19

l'acheter ici