Le passé mis en pièces : L'appartement d'André Markowicz par Claro

Parfois, se raconter exige de revenir sur les lieux où a poussé, première, la fleur de tout récit, celle de l'enfance. De rentrer chez soi, ou plutôt de faire à nouveau effraction dans l'appartement où l'on a appris à être soi un jour.

Grotte aux parois tout sauf mutiques, labyrinthe dont on connaît tous les tours et détours, climat intérieur que ni la poussière ni la négligence ne peuvent tout à fait perturber. Pour le traducteur et écrivain André Markowicz, ce lieu n'est autre qu'un appartement de Saint-Pétersbourg où sa grand-mère a habité une grande partie de sa vie. C'est là que s'est forgée la musique secrète de la langue qui l'habite, le russe. Là sans doute qu'est né ce "bruissement de la langue", cet accent survivant à un réel disparu, comme le sentiment d'un membre fantôme. Y revenir, c'est réinvestir une géographie domestique et mentale, mais surtout sensorielle ; c'est retrouver, sous l'apparente déréliction, la peau douce de la jeunesse. Non pour célébrer l'âme défunte des choses et en tirer un phrasé nostalgique, mais pour, comme chez Proust, inviter le passé à respirer encore dans cet autre lui-même qu'est le texte.

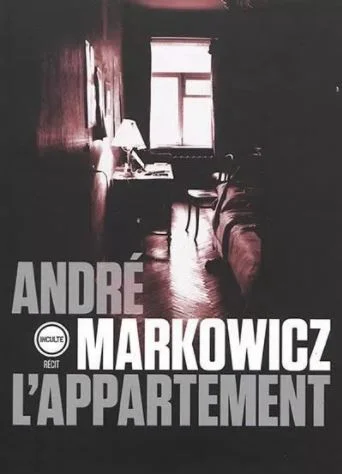

L'appartement, qui sort aujourd'hui aux éditions Inculte, nous rappelle si besoin est que le grand traducteur qu'est André Markowicz est avant tout un maître des cadences. Son livre – où la psychogéographie révèle, comme une plaque sensible, le biographique – a la particularité d'être écrit en vers, et l'on sait combien Markowicz sait plier le récit au rythme au point de les faire coïncider en un même précipité. Pour traduire le tétramètre ïambique de l'Eugène Onéguine de Pouchkine, Markowicz avait su créer un octosyllabe d'une étonnante plasticité, un véritable feu follet métrique. Ici, dans L'Appartement, c'est au décasyllabe qu'il a confié le soin de chanter "l'odeur du premier monde", un décasyllabe qui ne cesse de déborder comme un ru sans cesse alimenté par une fonte intime, celle des perceptions retrouvées:

"[…] mais est-ce la Russie, est-ce l'enfance / ou bien les deux ne sont pas dissociables, / tout ce qui est de l'ordre de mes sens / s'est figé là comme une fois pour toutes, / ce qui fait que la suite de la vie, / je veux dire la vie en tant que telle, / s'avère, au bout du compte, un accident, / comme une diversion, une long détour, / ou, justement, non, pas si long que ça, / parce que dès que cette enfance arrive, / 'arrive' et pas 'revient', le temps n'est plus, / il n'a plus d'importance, il est passé / et je suis revenu où je dois être / ou plutôt non – je reviens où je suis /". (p. 117)

Cet "appartement" (mot qui résonne bien vite comme "appartenance"), Markowicz ne s'y enferme pas, il y va et vient comme dans un souvenir offrant d'autres perspectives sur la vie, et c'est depuis son seuil menacé qu'il raconte sa préhension des textes à traduire (en complicité avec Françoise Morvan), qu'il s'agisse de Platonov qu'après une première déception il entend alors mieux et plus fort grâce aux corps portés sur scène, ou de L'idiot, dans lequel il entre "non pas comme un déluge / mais phrase à phrase, par petites doses, / au jour le jour, pour garder l'équilibre".

Le lecteur poussera d'autres portes de cet "appartement" – entrera dans d'autres pièces de la vie de Markowicz, dont certaines situées en Bretagne. Quel que soit l'épisode retracé, on est conquis, ou plutôt convié, par ces vers ivres de rebonds, ces vers qui ricochent au plus profond de la mémoire et parviennent à traduire – à déplacer, bousculer, ranimer – les sensations et les visions, l'intellection et la passion. L'appartement, et c'est ce qui explique sa force d'émotion, est une crépitante leçon de souffle.

Le 7/03/18 par Cannibale Claro

L’appartement était désert. Le vieux

chat que j’avais consigne de garder

dans la cuisine ou le couloir à cause

des poils qu’il répandait à son passage

me regardait avec appréhension

pour ne pas dire hostilité croissante,

ce que je comprenais dès lors

que plus personne à part mon vieil ami

et sa compagne n’étaient plus venus

habiter là depuis qu’il y vivait,

survivant, lui, à sa propriétaire,

la mère décédée de cet ami

voilà cinq ans, et déjà vieux chez elle,

et qu’il y régnait donc sur le rebord

d’une fenêtre comme un chef indien

dans sa réserve, couverture

sur les épaules, longue pipe aux lèvres,

dérangé dans sa mort par quelques jeunes

alcoolisés qui chercheraient querelle

à dieu sait qui. Moi, j’étais juste là

chez moi, ou ce, du moins, qu’en théorie

je devais penser l’être, possédant

un grand appartement dans cette ville

d’où ma famille était originaire,

et pas qu’originaire mais d’où chaque

instant d’éveil, bribe de vie, mémoire

des sens avaient, quoique j’en dise, pris

racine au tout début, et même avant,

comme si c’était là et nulle part

ailleurs que je pouvais m’imaginer

une existence à l’intérieur du monde,

quelque chose d’un tant soit peu normal,

avec, évidemment, une autre langue

que celle qui était la mienne tous

les jours, celle de l’existence même,

si ce n’est que, très loin, dans ma première

enfance, elle était autre, et la musique

en est restée, les rythmes, pas les mots —

les mots aussi, bien sûr, mais la musique

d’abord, une musique abstraite, allez savoir

comment décrire ce qui reste d’une

langue lorsque la langue année après

année s’enkyste parce que le seul

usage est intérieur ou de mémoire

et que la langue dite-maternelle

devient la langue du vieillissement

et comme son fantôme en devenir —

année après année, on s’en rend compte

quand on parle à quelqu’un qui vient de là,

aux tout premiers instants, quand il, ou elle,

a un recul d’un petit centimètre

ou fronce les sourcils, et tout revient

dans l’ordre après deux-trois répliques,

l’accent a disparu, ne reste qu’une

prononciation ni d’ici ni d’ailleurs,

intéressante muséalement,

et nous pouvons parler, bref, j’étais là,

avec ce chat qui menaçait de me

cracher dessus dès que je m’approchais

non pas de lui mais de son canapé

contre le mur terni de la cuisine,

à regarder par la fenêtre en face

la paroi jaune sale de l’immeuble

(car la cuisine avait un canapé

qui servait de banquette, vu l’absence

de chaises : c’étaient donc deux tabourets

et la banquette, siège de celui

qui était mon ami) et m’enfonçant

sans appui pour le dos, j’écoutais une

conversation, je dis « conversation »,

ce devait être deux-trois phrases, de

toute façon, je la prenais au vol

(j’avais laissé la « fortotchka » ouverte,

car les fenêtres russes, bien que doubles,

restent ouvertes généralement

par un petit fragment, une lucarne

ou quoi, qui a sa fermeture propre

dans le carreau en haut à droite, c’est

ce qu’on appelle « fortotchka », un nom

dont je ne sais pas même d’où il vient),

et, même là, j’avais perdu des mots,

deux hommes qui parlaient de leur voiture,

trente secondes, moi, comme agrippé

à eux, le temps que je le réalise

avec le claquement des deux portières,

à croire que mon lien avec le monde

c’était ces gars que je ne voyais pas,

dont je n’avais pas même les paroles,

juste l’intonation, non, pas les mots

(sans intérêt aucun), juste le fait

qu’ici les gens parlaient toujours la langue,

et cette langue avait été la mienne,

à part que, le vocabulaire automobile,

je l’avais dans ma langue de partage,

pas dans ma langue intime — puisque ma

mère n’aura jamais conduit en russe, —

et tout semblait comme un décor en loques

pareil à l’acte IV de La Mouette

le vieux théâtre qu’il faudrait détruire, —

j’avais juste laissé le temps passer,

sans y penser vraiment, le papier-peint

gardant une ombre grise un peu plus grasse,

les contours de son dos, ou va savoir,

les vieux coussins aussi lustrés par l’âge,

ou justement pas l’âge puisque ces

coussins, ils étaient ceux de mes grands-mères :

je les avais toujours connus où ils

étaient, sur le divan ou les fauteuils

sculptés à tête de sirène, j’ai

toujours l’idée fantôme de mes doigts

qui suivent les méandres des cheveux

d’ébène, la peinture qui s’écaille

sur les fenêtres, les prises dénudées

le temps d’avoir l’argent de les remettre

en place, un genre de déréliction

complète, au bout du compte confortable

puisqu’il leur suffisait de ne rien faire,

de ne rien remarquer au jour le jour,

juste un pied d’un fauteuil soudain qui casse

et qu’on remplace à titre provisoire,

le temps de réfléchir à comment faire

pour réparer au mieux, par quelques livres

dépareillés, j’étais sensé passer

huit jours ici pour essayer de voir,

une nouvelle fois, trois ans plus tard,

la marche à suivre pour l’appartement,

s’il fallait le louer ou le revendre,

refaire des travaux, savoir où mettre

les meubles rescapés du cataclysme,

ceux qu’on avait entreposés depuis

l’automne mil-neuf-cent-quatre-vingt-douze :

ce qui avait été le point d’ancrage

de mon enfance, cette pièce unique

où s’entassaient, dans un ordre immuable

tous les meubles sauvés par mes grand-mères

(car j’ai eu trois grand-mères dans ma vie,

deux sœurs à Léningrad, et ma grand-mère

en France que je n’ai pour ainsi dire pas

connue — je garde d’elle son halo,

la silhouette frêle et la tendresse),

l’appartement communautaire aux longs

couloirs et la cuisine gigantesque

avec ses six réchauds à gaz, soudain,

s’était évaporé quand ma grand-tante

était morte à Paris à cent-un ans.

C’était l’URSS. L’immeuble qu’elle,

elle avait vu construire — elle y avait

emménagé en mil-neuf-cent-dix-huit —,

alors qu’il était ressorti des bombes

quasi intact, presque pas lézardé,

s’était détérioré au fil du temps,

penchait même, j’avais cette impression,

en tout cas l’escalier était bancal,

un escalier de marbre, vérolé,

empuanti — cette odeur âcre et froide

d’urine ou de déréliction tranquille,

vétuste et demandant des travaux lourds,

a été déclaré « mis en péril »,

les habitants ont été relogés

dans des tours de banlieue, et ma grand-tante

recevait un studio dans un immeuble

de trente étages, mais dont l’ascenseur

était en panne depuis plusieurs mois,

bref, mes parents l’ont fait venir en France,

quatre-vingt-dix-neuf ans, et nous avions

compris, par force, qu’elle était aveugle

quoique autonome dans l’appartement

puisque sa vie était un rituel

dans ses moindres détails, que chaque chose

avec sa place propre et des amis

faisaient les quelques courses nécessaires,

ses yeux lui étaient comme superflus,

le contour, le toucher, la place exacte,

et elle-même ne distinguait plus

les taches de couleur qu’elle voyait

et les objets eux-mêmes, — j’y repense,

c’était pareil pour moi, j’essaie de voir,

là, aujourd’hui, de voir, pas de revoir,

et je comprends que rien n’est partageable,

mes yeux glissaient, je n’avais pas besoin

de voir, ou j’étais incapable, puisque

le fait de voir demande une distance, —

qu’auriez-vous voulu faire de ces meubles,

de ces vieux livres, de ces milles choses

qui nous donnaient, à nous, la certitude

qu’on pouvait habiter dans la durée,

avec cet être dont le simple fait

de garder le sommeil l’après-midi

étendait la douceur et le silence,

ouvrait l’écoute au moindre craquement

sous le plancher, à ce souffle inégal

et tout petit, avec de loin en loin,

quelques bribes de mots, ou un murmure

qui se fondait dans la respiration,

laquelle, à elle seule, remplissait

l’espace en moi, créait la seule place

possible, et le seul temps, ces trois semaines

par an que nous étions à Léningrad,

c’était le temps réel, et les cinquante

autres faisaient comme une parenthèse

d’apesanteur, évidemment plus longue,

mais sans contour, juste celui des heures

des jours l’un après l’autre, sans limite,

pas plus gris qu’autre chose, juste pas

là, mais que là, — oui, comment faire,

puisque les règlements interdisaient

de les faire venir chez nous, en France,

puisque personne ne pouvait tout prendre,

et que l’immeuble était lui-même en ruines,

il n’en restait plus même la façade,

bref, d’un seul coup, il ne restait plus rien,

le lieu était un trou, les quelques bribes

étaient éparpillées chez des amis,

je n’avais plus de lien avec le temps,

chargé d’une durée qui n’était mienne

que par la sensation qu’elle était celle

des autres, pas de ma famille seule,

mais celle de ces livres que j’avais

toujours connus avant de les comprendre,

que je palpais, dont je tournais les pages

juste pour en sentir au bout des doigts

le papier lisse et rêche en même temps,

ce siècle qu’on disait d’argent, les noms

de ces recueils dont les feuilles brochées

pouvaient se détacher sans même un geste

brusque, le fait de prendre et de reprendre

le même livre, juste de savoir

qu’il était là…

André Markowicz

publié le 8 janvier dans Displaced Objects