Avec Omon Ra, délirer sur l'âge spatial soviétique

Une farce monumentale et déjantée sur la véritable nature du programme spatial soviétique.

Omon n’est pas un nom très fréquent, ni peut-être le meilleur qui soit. Il m’a été donné par mon père, qui a travaillé toute sa vie dans la milice et voulait que je devienne milicien comme lui.

« Tu comprends, Omka, me disait-il souvent, lorsqu’il avait un coup dans le nez, tu te présenteras à la milice et, avec un tel nom, pour peu que tu entres au parti… »

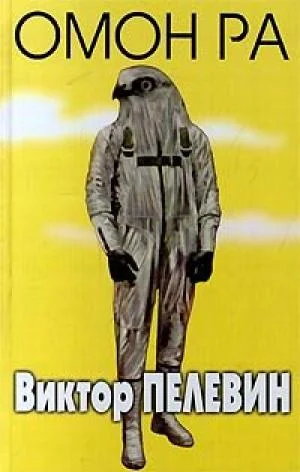

Publié en 1992, traduit en français par Galia Ackerman et Pierre Lorrain aux éditions Austral en 1995 (avant d’être réédité chez Mille et Une Nuits en 1998 – et de demeurer hélas épuisé à ce jour), le premier roman de Viktor Pelevine fut un succès instantané et éclatant dans l’ex-Union Soviétique déliquescente de ces années-là, conférant dès lors à son auteur un rôle de discret porte-parole d’une nouvelle génération d’écrivains, bien décidés à rendre compte à leur manière vigoureusement farceuse du choc néo-libéral sur le vieux socialisme moribond. Conduisant un travail parallèle à celui de Vladimir Sorokine – dont « Le Cœur des Quatre » et « Roman »datent de 1994 -, évoluant comme lui à la frontière mouvante des genres littéraires, teintant de fantastique et de science-fiction ses traitements allégoriques de l’effondrement, nourri de mythologies russes et étrangères, l’ingénieur mécanique et aéronautique se tournant alors vers l’écriture commence son formidable parcours en réglant ses comptes à sa façon avec la mythologie du programme spatial soviétique, d’une manière on ne peut plus décapante.

J’habitais non loin du cinéma Cosmos. Une fusée métallique, dressée sur une colonne de fumée en titane qui s’élevait en s’effilant, comme un énorme yatagan planté dans le sol, dominait notre quartier. Étrangement, la naissance de ma personnalité ne remonte pas à cette fusée, mais à un avion en bois installé dans le terrain de jeu, près de mon immeuble. Ce n’était pas vraiment un avion, mais une maisonnette avec deux fenêtres. Pendant des travaux, on y avait cloué des ailes et une dérive fabriquées avec les planches d’une palissade rasée. L’ensemble était enduit de peinture verte et décoré de quelques grandes étoiles roussies. Deux ou trois personnes pouvaient se tenir à l’intérieur. Il y avait, en plus, un tout petit grenier, doté d’une fenêtre triangulaire qui donnait sur le mur du bureau de recrutement. Un accord tacite en faisait le cockpit et, quand on abattait l’avion, ceux qui étaient installés dans la carlingue sautaient d’abord. Le pilote ne pouvait suivre qu’ensuite, s’il en était encore temps, alors que le sol s’approchait des hublots dans le hurlement de l’air. Je me débrouillais pour être toujours le pilote et j’apprenais même l’art de voir le ciel, les nuages et la terre, tout en bas, au lieu du mur de briques du bureau de recrutement aux fenêtres duquel des violettes velues et des cactus poussiéreux regardaient désespérément.

Avec une écriture qui sait installer l’absurde dans le détail de l’endoctrinement et de la servitude presque volontaire – et qui évoquera sans doute pour certaines ou certains Brian Evenson, celui de « La confrérie des mutilés » (2002) tout particulièrement -, Viktor Pelevines’attaque ainsi, en 200 pages (dans le petit format de l’édition Mille et Une Nuits) tragiques et hilarantes, à ce qui fut presque jusqu’au bout l’une des réserves d’estime de soi de l’Union Soviétique, même « battue » par Apollo dans la course à l’alunissage humain : la grande saga technique et humaine des Spoutnik, Vostok, Soyouz et autres Saliout. Avec des moyens littéraires très différents de ceux qu’utilisera Svetlana Alexievitch dans « La supplication » en 1997 (avec d’ailleurs les mêmes traducteurs en français que cet « Omon Ra »), il s’agit bien de puiser dans toutes les ressources de la farce sérieuse, pointant vers l’humour du désastre cher au post-exotisme, pour mettre en scène littéraire, six ans après la catastrophe de Tchernobyl, le bricolage et l’abnégation stakhanoviste utilisés massivement comme cautères sur la jambe de bois de l’incurie, de la corruption et de l’incompétence, avides destructrices d’idéal.

La pluie cessa et nous nous mîmes en quête de notre correspondance d’autobus. En fait, c’était le même que celui par lequel nous étions arrivés. Nous n’avions pas besoin d’en descendre, et nous aurions pu rester à l’intérieur, abrités de l’ondée, pendant que le chauffeur déjeunait. Par la fenêtre, on distinguait de petites isbas en bois qui s’alignaient sur le chemin. Elles cédèrent bientôt la place à la forêt, au cœur de laquelle se trouvait l’école d’aviation. Pour y arriver, il fallait encore marcher cinq bons kilomètres à partir du dernier arrêt qui s’appelait « Magasin de primeurs ». Aucun commerce ne se trouvait à proximité, mais on nous expliqua plus tard que ce nom datait d’avant la guerre. Nous descendîmes du bus, Mitiok et moi, et suivîmes la route jonchée de chatons de tremble mouillés. Elle s’enfonçait de plus en plus dans la forêt, et nous commencions à penser que nous avions pris la mauvaise direction lorsque nous arrivâmes soudain devant un portail en tubes d’acier soudés, orné de grandes étoiles en fer-blanc. De part et d’autre, les arbres venaient butter contre une haute palissade de planches grises et nues, surmontée d’un serpent de barbelés rouillés. Un soldat somnolent vérifia nos ordres de mission du bureau de recrutement et les cartes d’identité fraîchement obtenues, et il nous fit entrer en nous disant de nous rendre au club où l’on devait bientôt procéder à l’accueil des nouveaux.

La manière rusée, presque cauteleuse, qu’utilise Viktor Pelevine pour faire prendre peu à peu conscience à sa lectrice ou à son lecteur, détail incongru par détail révélateur, de la nature de la farce techno-politique qui se joue sous ses yeux, est particulièrement impressionnante. Plusieurs années avant que sa prose, avec « La mitrailleuse d’argile »(1996) et avec « Homo Zapiens » (1999), ne prenne pour cibles principales les storytellings libéraux éhontés des « nouveaux russes », il excelle déjà ici à imaginer et à traquer les décors en carton-pâte et les villages Potemkine qui permettent aux empereurs – quels qu’ils soient – d’avoir toujours des habits neufs. Et à le faire avec un humour caustique et pince-sans-rire qui exploite sans faillir l’arsenal de références littéraires et de clichés domestiques qui font le sel de cette littérature russe contemporaine sachant s’appuyer sur les foisonnements post-modernistes importés tout en domestiquant et canalisant (en partie) les grains de folie qui l’habitent (et l’on songera cette fois peut-être aussi au « Lard bleu » de Vladimir Sorokine, publié en 1999).

Le matin suivant, un gémissement rempli de douleur et de stupéfaction me réveilla. En fait, j’entendais depuis longtemps de semblables sons dans mon sommeil, mais un cri particulièrement fort et plaintif m’éveilla totalement. J’ouvris les yeux et regardai autour de moi. Sur les lits avoisinants, des corps remuaient lentement, en braillant, dans un balancement incompréhensible. Je tentai de me soulever sur un coude mais fus incapable de le faire : j’étais attaché sur le lit par de larges sangles, comme celles qui servent à serrer des valises trop remplies.

Viktor Pelevine - Omon Ra - éditions Les mille et une nuits

Charybde2 le 28/03/18