Décor Lafayette : épater les Galeries en géographie urbaine

Une formidable sémiologie contemporaine du grand magasin – et de bien d’autres choses – par la grâce d’une géographie urbaine dérivante et d’un imaginaire mobilisé.

Absurde d’écrire sur les grands magasins.

Les grands magasins n’existent plus, réduits à des affiches, soldes, blanc, saint Valentin, Noël que les touristes chinois découvrent dans le métro, des flèches les guident jusqu’aux comptoirs où enfin quelqu’un les comprend, rez-de-chaussée caverne enclave voilà une coquille rassurante, droit devant voilà une hôtesse, rouge et velours, tapis soie verre, et cette femme-écrin, décor, paravent s’exprime dans leur langue, incarne dès l’entrée le chic, cette femme-secours envoie au monde entier les signes espérés (minceur, nez droit, cheveux qui tiennent seuls ou par la grâce du catogan), voilà les touristes moins inquiets, attendent, ils reçoivent de ses mains un sac, l’ouvrent, voilà les instructions, coupole, ascenseur, escalier à l’assaut crie le guide. Ils obtempèrent.

Les grands magasins se réduisent à un code, une police, une maquette. Ils ont des jambes qu’un logiciel étire, prolonge jusqu’au supplice, un minois de petit chaperon, une robe de fer forgé. Ils ne ressemblent à rien, leur identité visuelle parle pour eux, les dispense de nous inviter à entrer comme nous sommes venus, manteaux aux doublures déchirées, chaussures dont les talons marquent d’usure le parquet.

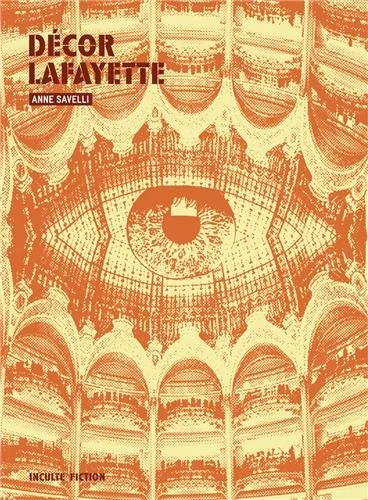

Magnifique défi que de tenter – et de réussir, avec éclat – une approche littéraire et sémiotique du phénomène grand magasin (et bien davantage que cela, in fine) au cœur d’un contemporain de la consommation triomphante, omniprésente et banalisée. Pour réussir ce tour de force chez Inculte en 2013, Anne Savelli a su ruser brillamment, sans étouffer un instant son écriture riche, précise et poétique, en inventant une psycho-géographie ad hoc, étirant son projet en trois dimensions, au long de l’axe parisien instable que forme la rue La Fayette entre Stalingrad et Chaussée d’Antin, dans les détours et les échappées tentantes qui peuvent se profiler au long du trajet, sauts de puce à quelques rues de là ou voltes plus ambitieuses par la grâce de l’imagination, et dans les sous-sols et les étages même de l’illustre bâtiment des Galeries trônant à ce carrefour stratégique depuis 1912 (prolongeant son ancêtre de 1894).

La Rotonde Ledoux, place Stalingrad à Paris.

On imagine les parfums, le foulard, la bague. On n’en imagine pas davantage, ou alors le prix, la griffe en toutes lettres, l’intimidation qu’ils provoquent. Figés, évanescents, gainés dans leur XIXe siècle, sous la chape du XXIe, les grands magasins seraient-ils restreints à ces seules images ? Envisagés comme des espaces clos avec fondations, trouées vers le ciel, pourrait-on leur prendre, leur voler quelque chose ? Examiner ce qui circule dans les rayons, va-et-vient d’étage en étage, ce que personne jamais ne voit ? Apurer les comptes, ne conserver que cette trame : les souvenirs, l’entêtement ; les fantasmes du bout du monde ; leur peu de poids ; le temps perdu. Embusqué dans les angles morts, considérer l’inerte, les conditions d’embauche, les horizons d’attente, les sorties de secours.

À une lointaine distance, heureusement, des amusantes incursions menées jadis par Claude Sarraute (« Mademoiselle s’il vous plaît », 1991) ou par Cédric Klapisch (« Riens du tout », 1992), le fait grand magasin est d’abord évacué, proprement et intelligemment, pour entamer les choses sérieuses à partir de Stalingrad et de sa rotonde érigée par Ledoux en 1788, pour apercevoir quelques-uns de ces grands cafés de carrefours aux noms en « Pointe » rappelant leur rôle concret de brise-lames urbains, avant de déjà, peut-être, se laisser tenter par les bifurcations, vers le quartier La Chapelle ou vers la Gare du Nord. Ne laissant percer pour lors le grand magasin, le vaisseau-amiral d’on ne sait trop quelle flotte marchande dissimulée encore dans la brume, qu’à travers ses catalogues et ses plans de coupe (sources documentaires précieuses sur lesquelles s’élaborent déjà de premiers scénarios possibles), les premiers tremplins imaginaires se mettent en place, avec le détour offert par les galeries marchandes du Palais Royal à la fin du XVIIIe siècle, leurs échoppes en bois et leurs premières foires aux monstres et aux attractions.

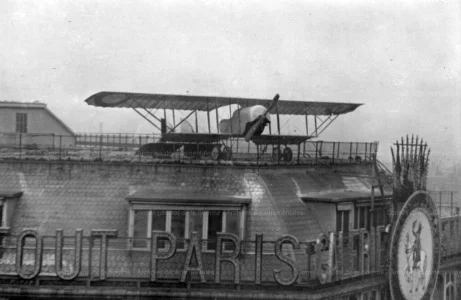

Jules Védrines pose son Caudron sur le toit des Galeries Lafayette (1919)

Ce qu’il nous faudrait : trouver le moyen d’embrasser la ville, en garder la trace du nord vers le sud pour se confronter aux slogans, dérives, contrastes des corps mutilés, femmes sans tête et sacs de perles. Prolonger en soi ce qui nous a façonnés, ce qu’on a adopté, pâte tendre et armes d’acier, pour voir autrement ce qu’on nous force à voir.

Au fil de ces 250 pages, Anne Savelli embrasse beaucoup et étreint fort une vie symbolique qui se voudrait diffuse, mais dans laquelle les hasards finissent par curieusement rejoindre les nécessités, fidèles en cela à ce qui tient déjà lieu, quasiment, de tradition psycho-géographique. Déployant en tête de chaque chapitre de précieux repères, topographiques et imaginaires, historiques et géographiques, littéraires et cinématographiques, elle mêle redoutablement le « Casanova » (1976) de Federico Fellini au « Aux grands magasins avec Simone Signoret » (1964) de William Klein, les enregistrements sonores réalisés in vivo au cœur du grand magasin lui-même aux sensations accumulées dans son rayon librairie ou sur sa terrasse qui fut authentique piste d’atterrissage, les créativités et les palinodies des publicitaires et des conteurs en charge de ses vitrines de Noël, ou le vertige qui peut légitimement saisir la visiteuse ou le visiteur des 3 000 mètres carrés du rayon chaussures, pour peu qu’un instant de recul lui échappe.

Bien sûr, ce qui frappe avant tout, c’est l’espace réservé, le plus vaste du monde dit-on, trois mille mètres carrés pour les chaussures qui s’y déploient, c’est le mot. Aucun entassement, aucun empilement mais des modèles distingués d’un coup d’œil parce qu’on les hisse, bien séparés les uns des autres, sur des présentoirs circulaires.

Talons hérissés, les brides font des fouets solides.

Après les couloirs, les carreaux de faïence de la station de métro, c’est tout de suite le – 1, sans prendre par le hall. Pas de fenêtre : on entre dans une boule à facettes, se perd dans un labyrinthe dont les murs sont des fauteuils, banquettes, colonnes et miroirs, sentiers qui conduisent d’une marque à l’autre. Il y a là une boutique de cirage et accessoires divers, un comptoir où boire des jus de fruits, des cabines privées où l’on balance son pied nu, dodu, attendant la sandale qui coûte son mois de salaire à la vendeuse.

Pointe et cambrure, orteil rouge sang.

Massage sur rendez-vous.

Fait-on ici dans la demi-mesure ? Parfois. Mais c’est surtout le temple des panthères, des tissus tigrés, œillets ou paillettes on ne sait plus, fausse ou vraie fourrure on oublie, spartiates tressées dorées à boutons de nacre. On y trouve une chaussure de vair (un seul exemplaire à la vente) ; des souliers à rabot pour cou-de-pied trop fort ; à languettes mutantes, à lacets de cuir souple pour chevilles enchâssées.

À genoux.

Plie.

Et des escarpins d’astronautes.

La queue serpente il faut attendre sagement soi et sa carte bleue pour accéder enfin à ces salons privés. Surprise : le lieu, disent ses concepteurs, a été pensé comme une bibliothèque.

Par un parcours d’une rare subtilité, aux multiples rebondissements, et par une langue nettement acérée, Anne Savelli donne à penser mieux que bien de copieux essais un temple de la consommation saisi dans ses dimensions symboliques, tactiles et spirituelles, mais surtout réinséré dans ses environnements géographiques (y compris les plus inattendus en apparence) et historiques (au regard de la grande comme de la petite Histoire). Surtout peut-être, elle démontre avec acuité que, plus que jamais, l’art de la critique socio-politique, authentique et intérieure, demeure bien un art de l’imagination culturelle et de la connexion inattendue, rapprochant pour créer du sens autre que celui prévu par les concepteurs-rédacteurs, en matière d’architecture et d’urbanisme comme en matière de publicité et de storytelling généralisé. Réinscrire toujours le hasard, le foisonnement (fût-ce au cœur de la profusion instrumentalisée) et la beauté incongrue dans les mécaniques calculatoires de la consommation est bien l’un des plus beaux programmes que puisse se fixer, discrètement, la littérature d’aujourd’hui. Et donner ainsi furieusement envie, avec ce véritable « Lafayette Orbital », de se précipiter sur son dernier-né, « Décor Daguerre », qui vient de paraître aux éditions de l’Attente.

Anne SAvelli ® Stephan Schopferer

Anne Savelli - Décor Lafayette- éditions Inculte/Fiction

Charybde2 le 26/04/17

L'acheter ici