Quand Julien Gracq démontait l'expression : "Il nous faudrait une bonne guerre"

La plus puissante illustration connue de l’horreur piégeuse contenue dans la terrible formule : « Il nous faudrait une bonne guerre ».

Publié en 1951 chez José Corti, le troisième (et avant-dernier) roman de Julien Gracq est considéré à très juste titre comme son œuvre majeure dans le domaine de la fiction. À l’époque, le contenu même de l’ouvrage fut quelque peu occulté par le parfum de scandale (la République des lettres, sous ses palinodies, se prenait alors parfois fort au sérieux) du refus du prix Goncourt par l’auteur, refus dont le principe – en toute éventualité – avait pourtant été annoncé avec une grande clarté un an auparavant par le tonique pamphlet « La littérature à l’estomac ». Bernhild Boie, la grande universitaire allemande, pionnière de l’étude savante du travail de Julien Gracq, responsable de l’édition des œuvres complètes dans la Pléiade (dont elle a rédigé l’appareil critique) et exécutrice testamentaire (pour la littérature) de l’auteur, note à quel point la grande majorité des critiques littéraires de 1951 et 1952 traitent avant tout de cet épiphénomène germanopratin, plutôt que de la substance, qui s’affirmera pourtant inexorablement au fil des années.

En mettant en scène méticuleusement (et pourtant en seulement 320 pages dans l’édition originale) la vieille puissance qu’est la seigneurie d’Orsenna, dont la puissance militaire et commerciale régnerait sans guère de partage depuis des siècles sur une Méditerranée imaginaire, dont le lent déclin assoupi irrigue souterrainement chaque paragraphe du roman, dont le réveil possible constitue le fil conducteur annoncé d’emblée de ce thriller paradoxal, Julien Gracq propose beaucoup plus qu’une simple défense et illustration du « Déclin de l’Occident » (1918) d’Oswald Spengler. En envoyant le jeune aristocrate Aldo sur le lointain front des Syrtes, face à l’ennemi immémorial d’une guerre arrêtée depuis trois siècles, bien plus qu’une leçon d’histoire et de géopolitique fictionnelles, dont l’épaisseur réelle donne toutefois une puissance effective au propos, l’auteur s’attache à saisir, à travers les personnages comme à travers les paysages, à travers les réminiscences comme à travers les signes annonciateurs, un mythique esprit de l’histoire, qu’il souhaitait résolument (dans son entretien de 1981 avec Jean Roudaut, dans le Magazine Littéraire) « détaché de toute localisation et de toute chronologie précise ».

J’appartiens à l’une des plus vieilles familles d’Orsenna. Je garde de mon enfance le souvenir d’années tranquilles, de calme et de plénitude, entre le vieux palais de la rue San Domenico et la maison des champs au bord de la Zenta, où nous ramenait chaque été et où j’accompagnais déjà mon père, chevauchant à travers ses terres ou vérifiant les comptes de ses intendants. Mes études terminées dans l’ancienne et célèbre université de la ville, des dispositions assez naturellement rêveuses, et la fortune dont je fus mis en possession à la mort de ma mère, firent que je me trouvai peu pressé de choisir une carrière. La Seigneurie d’Orsenna vit comme à l’ombre d’une gloire que lui ont acquise aux siècles passés le succès de ses armes contre les Infidèles et les bénéfices fabuleux de son commerce avec l’Orient : elle est semblable à une personne très vieille et très noble qui s’est retirée du monde t que, malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assure encore contre les affronts des créanciers ; son activité faible, mais paisible encore, et comme majestueuse, est celle d’un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule sur le progrès continu en lui de la mort.

Carte proposée par Philippe Arnaud, du Monde Diplomatique, à partir de l’analyse technique et géographique des indices disséminés dans le roman (il faudrait y ajouter – explique-t-il dans son bel article – une rotation de Catane et de l’Etna pour les amener en Cyrénaïque).

Ce qui frappe certainement dès la première lecture du « Rivage des Syrtes », c’est la profonde et intime cohérence qui oeuvre dans le moindre recoin de ces 321 pages. L’historien en Gracq extrapole et rêve une Venise subtilement trafiquée qui serait parvenue dans la deuxième moitié du vingtième siècle en tant que puissance réelle, fatiguée certes, mais dotée d’une redoutable puissance potentielle. Le géographe – qu’il fut avant tout – s’attache à inscrire dans chaque élément de paysage les mondes intérieurs de ses protagonistes, les géopolitiques en gestation, et toutes les évocations mythologiques qu’autorise la mémoire littéraire – Yves Lacoste et Pierre Jourde, notamment, ont su rendre compte superbement de cet aspect dans leurs respectifs « Paysages politiques » (1990) et « Géographies imaginaires » (1991). Le romancier, surtout, intègre, avec une finesse et une constance qui demeurent extraordinaires, ces dimensions grandes (d’histoire, de géographie, de politique) dans l’intimité petite de chacun des personnages, qu’ils soient centraux (Aldo, Marino, Vanessa, Danielo) ou plus secondaires (Fabrizio, le vieux Carlo, Belsenza, l’envoyé), disséminant autant d’indices du Es wird etwas geschehen dans leurs attitudes, dans leurs calculs et dans leurs rêveries que dans l’environnement macrophysique qui les baigne.

Contre les risques d’une intrigue ou d’un coup d’État militaire, longtemps redouté à l’époque où des guerres continuelles l’obligeaient à tenir en campagne des forces importantes, l’aristocratie d’Orsenna n’a pas cru se prémunir assez en imposant la plus étroite sujétion des cadres militaires au pouvoir civil : depuis des temps très reculés, les plus nobles familles ne pensent point déchoir en déléguant auprès d’eux leurs jeunes hommes dans des fonctions qui touchent de fort près aux pratiques de l’espionnage, et dont l’effet a été longtemps d’étouffer dans l’œuf toute tentative de conspiration armée. Ce sont là les « yeux » célèbres de la Seigneurie : leurs pouvoirs mal délimités, mais en réalité toujours officieusement étayés par le poids d’un grand nom et le crédit d’une ancienne famille, leur laissent en général l’initiative la plus étendue, même au cours d’une campagne ; l’unité de vue et l’énergie dans la conduite des guerres d’Orsenna ont parfois souffert de l’atmosphère de méfiance et de la timidité dans le commandement qu’engendrent de pareilles pratiques, mais on considère en revanche que la situation fausse qui leur est faite est propre à développer très tôt le doigté politique et le sens de la diplomatie chez ceux que la Seigneurie destine à ses plus grands emplois.

Catane et l’Etna.

L’autre aspect le plus impressionnant, sans doute, de ce roman, tient à sa gestion dramatique de l’attente, obsession déjà alors centrale dans l’œuvre de Julien Gracq (dont « Au château d’Argol » et « Un beau ténébreux », mais aussi « Le roi pêcheur », étaient déjà vibrants de cette tension en devenir). L’enchâssement de signaux prémonitoires omniprésents prend d’autant plus de puissance que la narration joue avec une extrême habileté de la temporalité (et l’utilisation des modalités verbales y est virtuose) : Aldo nous parle depuis un temps postérieur aux événements, lui-même ne fait que se souvenir – et nourrit chaque instance du présent de tout le poids de ce futur qu’il connaît et pourtant – pour diverses raisons elles aussi fort cohérentes – ne dévoile guère qu’au fur et à mesure. Dès l’emblématique voyage initial (initiatique, quasiment, en effet) vers les Syrtes – passage pour lequel j’éprouve une tendresse particulière, car (pardonnez-moi cette incise qui serait certainement davantage à sa place dans un billet de la rubrique « Je me souviens » de ce blog), sous le choc de la découverte de Julien Gracq en cette année 1980-1981, c’est celui que je choisis d’inscrire -volontairement et en dehors du cadre des cours de lycée – sur ma liste de textes pour l’oral du bac français) -, le poids du futur s’immisce dans chaque détail.

Lorsque je revis en souvenir les premiers temps de mon séjour dans les Syrtes, c’est toujours avec une vivacité intense que revient à moi l’impression anormalement forte de dépaysement que je ressentis dès mon arrivée, et toujours à ce rapide voyage qu’elle s’attache pour moi avec le plus de prédilection. Nous glissions comme dans le fil d’un fleuve d’air froid que la route poussiéreuse jalonnait de vagues pâleurs ; de part et d’autre de la route, l’obscurité se refermait opaque ; au long de ces chemins écartés, où toute rencontre paraissait déjà si improbable, rien n’égalait le vague indécis des formes qui s’ébauchaient de l’ombre pour y rentrer aussitôt. Dans l’absence de tout repère visible, je sentais monter en moi cette atonie légère et progressive du sens de l’orientation et de la distance qui vous immobilise avant tout indice, comme l’étourdissement commençant d’un malaise, au milieu d’une route où l’on s’est égaré. Sur cette terre engourdie dans un sommeil sans rêves, le brasillement énorme et stupéfiant des étoiles déferlait de partout en l’amenuisant comme une marée, exaspérant l’ouïe jusqu’à un affinement maladif de son crépitement d’étincelles bleues et sèches, comme on rend l’oreille malgré soi à la mer devinée dans l’extrême lointain. Emporté dans cette course exaltante au plus creux de l’ombre pure, je me baignais pour la première fois dans ces nuits du Sud inconnues d’Orsenna, comme dans une eau initiatique. Quelque chose m’était promis, quelque chose m’était dévoilé ; j’entrais sans éclaircissement aucun dans une intimité presque angoissante, j’attendais le matin, offert déjà de tous mes yeux aveugles, comme on s’avance les yeux bandés vers le lieu de la révélation.

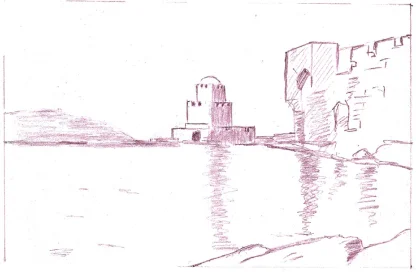

Vue de l’Amirauté (d’après un croquis du XIXe siècle) – Dessin de Philippe Arnaud.

Dans cette fabuleuse narration de l’attente, sur laquelle souffle en effet à chaque instant un insaisissable esprit de l’histoire, au-delà du parallèle fatal mais presque totalement injustifié avec « Le désert des Tartares » (1940) de Dino Buzzati – car le propos et la poétique en sont radicalement différentes, ne laissant de convergence qu’un no man’s land, mer ou « plaine, d’où l’ennemi viendra qui me fera héros », comme le résumait le « Zangra » de Jacques Brel -, c’est certainement le rapprochement – souhaité par la suite par les deux auteurs, qui se sont réciproquement commentés avec finesse et complicité – avec le choc mythologique décisif du « Sur les falaises de marbre » (1939) d’Ernst Jünger qui s’impose avec le plus de clarté (roman qui mériterait bien évidemment au moins un billet « Je me souviens » sur ce blog, voire une prochaine relecture). Usant de moyens stylistiques et poétiques affûtés en diable, des mécaniques inexorables s’y déroulent, réussissant dans les deux cas ce miracle narratif de parvenir à créer un suspense métaphysique là où l’essentiel du résultat historique a été largement annoncé. On notera toutefois, car cela est loin d’être neutre, que Julien Gracq, dévoilant son enchaînement fatal, se garde bien d’en préciser réellement l’issue, même si quelques indices cette fois particulièrement parcimonieux peuvent être recensés ici ou là : la condition en était nécessaire pour autoriser, ce que trop peu de commentateurs soulignent, à mon humble avis, une lecture réellement multivoque du « Rivage des Syrtes », où de très subtiles et beaucoup plus brutales voix politiques se font entendre, et dans lequel le sens de l’histoire n’est peut-être pas celui qui semble triompher héroïquement. Alors même que leurs tenants comme leurs aboutissants divergent radicalement, Aldo, Marino, Vanessa et Danielo sont tous quatre des candidats parfaitement crédibles et solides au titre de héros et de héraut de ce qui se passe réellement lorsque le socio-politique s’empare de l’objet « guerre » en le supposant souhaitable, et, jusqu’à un certain point, maîtrisable. Et c’est ainsi que Julien Gracq nous offre aussi sans doute la plus saisissante illustration connue de l’horreur abyssale implicitement contenue dans cette maxime de cafés du commerce et de cénacles politiques : « Il nous faudrait une bonne guerre ».

Quand je reviens par la pensée à ces journées si apparemment vides, c’est en vain que je cherche une trace, une piqûre visible de cet aiguillon qui me maintenait si singulièrement alerté. Il ne se passait rien. C’était une tension légère et fiévreuse, l’injonction d’une insensible et pourtant perpétuelle mise en garde, comme lorsqu’on se sent pris dans le champ d’une lunette d’approche – l’imperceptible démangeaison entre les épaules qu’on ressent parfois à travailler, assis à sa table, le dos à une porte ouverte sur les couloirs d’une maison vide. J’appelais ces dimanches vacants comme une dimension et une profondeur supplémentaire de l’ouïe, comme on cherche à lire l’avenir dans les boules du cristal le plus transparent. Ils me démasquaient un silence de veille d’armes et de poste d’écoute, une dure oreille de pierre tout entière collée comme une ventouse à la rumeur incertaine et décevante de la mer.

La remarquable enquête géographique de Philippe Arnaud peut être consultée ici.

Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, éditions José Corti

Coup de cour de Charybde2

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.