Mircea Cǎrtǎrescu : « L’Œil en feu – Orbitor II »

Torrent romanesque de la mémoire poétique et onirique, encore plus puissant que le premier tome.

Publié en 2002, le tome II d’ « Orbitor » a été traduit en français en 2005 par Alain Paruit, comme le tome I, dans la belle collection « & d’ailleurs » de Denoël.

Dans le premier tome, proprement époustouflant, Mircea Cǎrtǎrescu mobilisait un robuste et foisonnant amoncellement de contes populaires, de légendes urbaines, de terreurs enfantines auto-administrées, de racontars hirsutes et de mythes jungiens enfouis pour transformer une enfance roumaine presque ordinaire, autour de la deuxième guerre mondiale, en un terrifiant creuset des rêves et des imaginaires déployés plus tard par un écrivain devenu adulte. Plus proustien que Proust, et ô combien plus radical dans les contenus inscrits, secrètement ou non, aux multiples cœurs du projet, ce deuxième tome va, s’il est possible, encore plus loin dans la jouissance de la langue rebelle et néanmoins finalement asservie à l’obsession imaginative.

Plongeant à nouveau dans les enfances réelles et rêvées du petit Mircea, recoupant des temps et des lieux déjà évoqués auparavant, en ajoutant d’autres, en substituant certains, y inscrivant des incises dont nul ne peut savoir si elles furent vécues (ou même seulement censées l’avoir été) ou développées par l’imagination seule, « L’Œil en feu » parvient ainsi à être encore plus aveuglant (la signification d’ « Orbitor » en roumain) que le roman fondateur de ce cycle de trois tomes et de mille six cents pages au total.

Notre réalité quotidienne ne serait pour d’autres qu’un mauvais rêve. Je sortais souvent, lorsque j’habitais encore rue Uranus. Je vagabondais. Un soir, vers les neuf heures, me voilà dans la froide solitude de la place de l’Université. La bâtisse ornée de statues était aussi sombre que la carène du Titanic. Quelques personnes attendaient le trolleybus en grelottant. La nuit presque noire élevait encore plus haut les quatre statues, dominantes et menaçantes comme des parents sévères. À leurs pieds, les gens, emmitouflés dans de vieux pardessus, ne se parlaient pas. Serrés les uns contre les autres, se soufflant à la figure la buée d’un automne avancé, brièvement éclairés par les phares des voitures comme par le faisceau d’une lanterne de chasseur, ils se taisaient tous, le visage livide, les lèvres violacées, la glabelle creusée de rides profondes, d’un noir de charbon ? Qu’auraient-ils pu se dire ? Se raconter les histoires incroyables dont me berçait ma mère ? Et qui donc aurait pu les comprendre ? Traversant la place obscure, les mains dans les poches, j’essayais d’oublier la folie installée sous mon crâne, j’essayais d’échapper à Victor, à Maarten et à M. Monsú, aux araignées, aux araignées, aux atrocités indescriptibles découvertes dans les puits au fond desquels je descendais, mais je les retrouvais tous dans le monde réel, amplifiés, aussi durs et froids que le granit des pavés, aussi friables que le stuc des statues, aussi affaissés que les seins des malheureuses ménagères, munies de leurs éternels cabas qui leur allongeaient les bras jusqu’aux genoux. Car il ne sortait ni de mon crâne ni de mon manuscrit, l’ouvrier qui, dans une file d’attente devenue un écrabouillage de corps humains, une ruée désespérée vers quelques carcasses de poulets poisseuses et violettes, une cohue hurlante tendant des centaines de mains griffues et crochues, l’ouvrier qui, un tournevis acéré au poing, se frayait un chemin dans le magma d’organes noués, piétinant les enfants, bousculant les femmes, lacérant le dos des hommes. Et elle ne sortait pas non plus de mon esprit malade, cette autre file, dont m’avait parlé ma mère, la file de jeunes filles, belles ou laides, des ouvrières de la conserverie obligées de se déshabiller dans leur atelier, entre les tas de tomates et les bocaux, et d’attendre nues dans le froid, cachant leurs seins avec leurs bras, qu’on les couche sur le tapis roulant, qu’on leur écarte les cuisses, puis que des doigts brutaux, des doigts d’homme, farfouillent dans leur vulve et dans leur rectum (là, sous le vasistas du toit en tôle ondulée), pour enregistrer celles qui étaient enceintes, afin qu’elles ne puissent pas se faire avorter, et pour morigéner les autres, qui n’accomplissaient pas leur devoir patriotique de reproductrices.

Appuyé sur une vision d’écrivain une fois de plus trafalmadorien (disposant ainsi comme les extra-terrestres de l’ « Abattoir 5″ de Kurt Vonnegut d’une vision de l’histoire entièrement à plat, où chaque anecdote et chaque époque se déroulent simultanément), Mircea Cǎrtǎrescu entrelace les errances dans Bucarest de l’écrivain adulte, les confidences et injonctions hallucinées du voisin clochardisé devenu lui-même, bien avant le narrateur, écrivain « maudit », les motifs dans le tapis, suffisamment mystérieux et révélateurs, tissés inconsciemment par sa mère aimante, ouvrière tapissière, provoquant l’irruption des services secrets, la minoterie du trottoir d’en face, château-fort urbain pesant sur tout le voisinage et ses perspectives, les cirques itinérants et leur personnel de « freaks » dominateurs sous leurs airs de victimes, déjà bien présents dans le premier volume, mais désormais instrumentaux dans la mise à jour d’une forme de complot cosmique, seul capable, une fois la paranoïa de l’écrivain dûment mise en route, d’expliquer l’état du monde tel qu’il est, et le rôle dans ce complot des hommes-statues, mi-mendiants mi-artistes, des rues touristiques d’Amsterdam. L’assemblage est extraordinaire.

Ancré dans des obsessions enfouies et protégées, au milieu desquelles le sexe, la religion et les papillons se distinguent par leur constante centralité, le récit est ici un fleuve torrentueux, adressant au lecteur, sans arrêt, des clins d’œil appuyés comme des bourrades amicales, avant de le saisir brutalement pour lui plonger la face dans une horreur surgie tout à coup, horreur dont il sera difficile de ne pas apprécier, pourtant, paradoxalement, la poésie profonde et l’intime chaleur. En attendant désormais avec impatience le troisième volume de cette somme inscrivant l’imagination bariolée et l’obsession maîtrisée par son écoulement même au centre de l’art de l’écrivain, Mircea Cǎrtǎrescu s’inscrit d’ores et déjà parmi mes très grandes découvertes littéraires de ces dernières années.

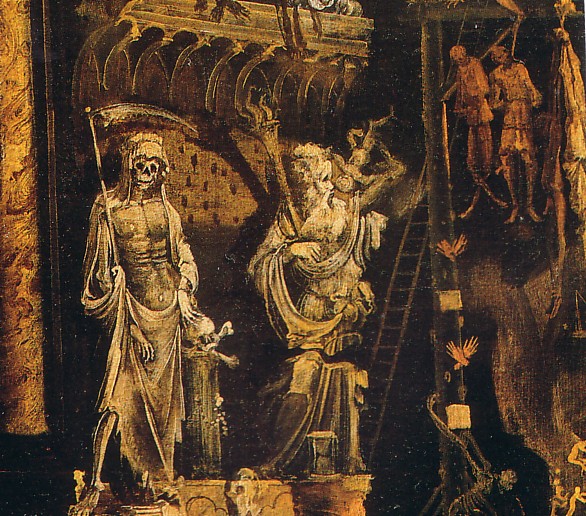

Monsù Desiderio, « Les enfers », 1622 (détail).

Selon lui, tout écrit devait être un évangile, ou ne pas être. Il en voulait surtout à la littérature. Un livre n’avait pas à être un appareil à produire de beaux rêves, il ne se justifiait que s’il était une flèche décochée vers le salut. Lequel n’était pas donné à tous, ni même à la plupart. Un livre, c’était au fond un tamis, un mécanisme sélectif, une succession de grilles et d’épreuves de plus en plus ardues, de telle sorte que la horde des lecteurs qui s’engouffrait dans la grande salle d’accueil s’amenuise rapidement, qu’il n’en reste, si possible, que la moitié après les dix premières pages et un dixième au bout de cent. À partir de là, les tunnels rétréciraient, les trappes et les autres pièges se multiplieraient, des fauves doués de parole prononceraient des phrases que bien peu de gens sont capables de recevoir, en aucun cas ceux qui se nourrissent de lait et de bouillie. Vers la fin, les épreuves deviendraient inhumaines, les exigences absurdes, et l’on serait complètement dépouillé : du langage, des valeurs et même de l’image du cosmos que nous portons tous à la naissance, estampillée sur la poitrine, le dos et les épaules. Le livre se mettrait en mouvement comme une gigantesque rotative, comme un tourbillon d’héroïne pure qui jetterait les lecteurs un à un dans la nuit, là où sont les pleurs et les grincements de dents. Brûlés et mutilés par la lumière, ils tomberaient, moucherons impondérables, entre les pages des livres raisonnables, où ils demeureraient, consommant sagement leur littérature, leur lait et leur bouillie de chaque jour.

Jake & Dinos Chapman, « Fucking Hell » (2008) – détail.

À l’extrémité opposée de la ménagerie, sur la droite se trouvaient les chevaux. Ils laissaient Mircea indifférent, mais Luci, qui en était fou, entraîna toute la bande aux écuries, où des hennissements inquiets retentissaient toujours à l’heure du repas des grands fauves. Des poneys aux longues crinières décorées de rubans, une licorne et quelques chevaux robustes, aux paturons délicats et aux yeux de velours, se partageaient les stalles. À vrai dire, seule la licorne était digne d’intérêt, avec son unique corne d’un bleu nacré, à la spirale ainsi faite qu’elle ne s’achevait jamais. On aurait suivi son enroulement à l’infini : de la taille d’une main d’enfant sur le front, elle ne cessait ensuite de se rétrécir, devenait à peine de la grosseur d’un crayon, ensuite d’une aiguille, d’un cheveu, d’un fil de la vierge, et encore plus mince, des spires toujours plus serrées, jusqu’au moment où, selon les savants, elle enroulait des molécules et puis des atomes et puis des protons et puis des hadrons et puis des quarks et puis des gluons et puis… Jamais aucun appareil ne pourrait en atteindre la pointe ultime. Voilà pourquoi il suffisait à la licorne de vous effleurer pour vous guérir de n’importe quelle maladie.

Ce qu’en disait Thierry Guinhut en 2006 dans le Matricule des Anges est ici, Bien que bref, un bel entretien avec Corina Pavel pourFormula, traduit en français par Courrier International, est là.

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.