L’épique explication historique et surnaturelle du steampunk

L’épique explication historique et surnaturelle de la notion romantique de « poète maudit », en très grand art.

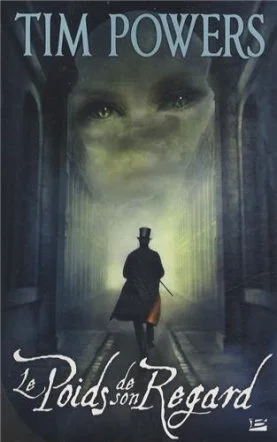

Publié en 1989, traduit en français en 1990 par Pierre-Paul Durastanti chez J’ai Lu, et réédité chez Bragelonne en 2013, le septième roman de l’Américain Tim Powers, en général surtout connu comme l’un des grands réinventeurs du néo-fantastique steampunk dans les années 1980, avec « Les voies d’Anubis » (1983), est sans doute celui qui, échappant le plus à toutes les tentatives de classification, s’approche réellement des sommets de l’art littéraire.

Couvrant principalement une période historique, entre 1816 et 1822 (un très bref épilogue prendra place en 1851), qui vit les morts des poètes John Keats, de la tuberculose à Rome à 26 ans, Percy Shelley, mort en mer au large de La Spezia à 30 ans, et Lord Byron, mort de fièvre à Missolonghi à 36 ans, mais aussi l’écriture de « Frankenstein » par Mary Shelley ou le suicide de John Polidori à 25 ans, tous ces personnages ayant été étroitement liés, « Le poids de son regard », qui pourrait tout d’abord se lire comme une « simple » amplification épique de « La Vénus d’Ille » (1835) de Prosper Mérimée, constitue en réalité une formidable tentative, très largement réussie et minutieusement documentée historiquement, d’inscrire le tragique inhérent à la poésie romantique dans une cohérence surnaturelle intégrant les mythologies dont elle est issue et s’est nourrie.

– Ma bague, souffla-t-il. L’alliance que je… dois donner à ma promise demain… elle est dans la poche de mon manteau. Excusez-moi. (Il glissa la main dans la poche, tâtonna, et la ressortit, tenant l’anneau entre le pouce et l’index.) C’est tout.

À la lueur de la lanterne qu’elle tenait, il vit ses traits se durcir sous l’insulte tacite mais il se détourna et repartit sous la pluie, d’un pas résolu, vers Boyd qui hurlait dans le noir.

– J’arrive, grand imbécile, lança-t-il, essayant de circonvenir la nuit de sa voix confiante.

Il tenait l’alliance dans sa main crispée, il la serrait aussi fort que les marins, à bord, mordaient une balle de fusil pour ne pas crier quand il les opérait. Ce n’était pas très malin d’avoir repris la bague – s’il la laissait tomber, avec toute cette boue, on ne la retrouverait pas avant des années.

Par-dessus le bruit de la pluie, il entendait rugir Boyd.

Les pantalons étroits de Crawford ne comportaient pas de poches, et il redoutait que l’anneau trop petit ne tombe de son doigt s’il devait se battre avec Boyd pour le maîtriser ; au désespoir, il chercha du regard une fine branche d’arbre dressée, quelque objet où accrocher l’anneau, et c’est alors qu’il remarqua la statue blanche près du mur de l’écurie.

C’était une sculpture grandeur nature d’une femme nue, la main gauche levée dans un signe d’invite, et comme Boyd rugissait de plus belle, Crawford pataugea dans la boue jusqu’à la statue, glissa l’anneau sur l’annulaire de la main de pierre, puis courut vers les carrosses.

Lamies et vampires, ondines et néréides, succubes et néphilims, créatures aquatiques et séductrices minérales, mais aussi les Grées, Méduse ou les Gorgones : Tim Powers convoque au fur et à mesure des nécessités de sa narration et de sa cosmogonie, avec une immense habileté, les figures mythologiques qu’il tord et adapte subtilement, figures dont la fréquentation mystérieuse vient remplir quasiment tous les interstices laissés dans l’ombre des biographies officielles de ses protagonistes historiques, serrant de près les seuls véritables héros fictifs ici, Michael Crawford et Joséphine Carmody, expliquant au passage tant les malheurs amoureux et familiaux que l’obscure possibilité du génie littéraire et de l’inspiration, dans une course échevelée qui part d’Angleterre pour finir à Venise, en ayant utilement mis à contribution les côtes bretonnes, les Alpes suisses, la Toscane et la Ligurie, mais aussi la Grèce, antique et moderne, François Villon, et – last but not least – la lutte des carbonari italiens contre la domination autrichienne (et les raisons secrètes de l’obstination impériale des Habsbourg).

John Keats

Toute la journée, il avait sué sous le soleil ou frissonné dans le vent marin alors qu’il tirait la carriole le long des ornières, et au déjeuner son passager et lui avaient chacun bu une bouteille de bordeaux pour accompagner le pain, le fromage et le chou que des Loges avait apportés ; avant de reprendre le voyage, des Loges avait ménagé à coups de dents des trous pour les yeux dans le sac de toile, l’avait mis sur sa tête comme le capuchon d’un bourreau, et Crawford l’avait imité en utilisant comme chapeau quelques feuilles de chou.

Quand ils atteignirent enfin Auray quelques heures plus tard, le chou était flétri mais tenait toujours sur la tête de Crawford, qui entonnait en somnambule le refrain d’une chanson que des Loges s’était mis à chanter quelques heures plus tôt ; et la mélodie, ou les battements d’ailes que le vieillard dans la carriole avait choisi de mimer pour l’accompagner, avaient attiré une procession de chiens qui aboyaient. Des enfants coururent se réfugier dans les maisons et plusieurs vieilles femmes se signèrent avec crainte.

Des Loges cessa de chanter le temps de dire à Crawford où tourner et devant quel bâtiment du XVe siècle s’arrêter ; et quand la carriole s’immobilisa et qu’il put enfin retirer le harnais, Crawford regarda en clignant des yeux les rues toutes de raidillons et les vieilles demeures, et se demanda ce qu’il faisait là, épuisé, fiévreux et coiffé d’un chou.

Il est particulièrement réjouissant de suivre tout au long de ces 500 pages et quelques la manière dont Tim Powers a construit sa conspiration interstitielle. Négligeant volontairement le sérieux labyrinthique dont Lovecraft et Borges, chacun dans leur domaine, sont les modèles indéniables, n’usant de grimoires ayant accumulé le savoir occulte qu’avec une parcimonie confinant à l’absence totale (tout au plus une bibliothèque vaticane ou un monastère arménien seront-ils brièvement mentionnés lorsque Lord Byron justifiera comme en se jouant de sa connaissance fort précise de telle ou telle possibilité de rituel conjuratoire), il orchestre savamment les exergues pour produire, à partir de la poésie même de ses protagonistes, de leurs inspirateurs ou de leurs émules, les références prouvant aux plus sceptiques des lectrices ou des lecteurs leur maîtrise, à peine dissimulée, de ces arcanes improbables.

Pise, sur la côte nord-ouest de l’Italie, près de Livourne, était à l’évidence la relique d’un passé plus glorieux. Sur les maisons romaines classiques, la peinture des volets s’écaillait et la pureté des lignes se brouillait sous les crevasses et les moisissures, tandis que certaines rues étaient abandonnées à la vigne vierge et aux herbes folles qui partaient à l’assaut des immeubles en ruine.

L’Arno jaunâtre coulait toujours avec majesté sous les ponts antiques mais les alluvions du delta avaient triplé la distance qui séparait Pise de la mer au temps où Strabo la proclamait la plus valeureuse des cités étrusques. Brûleurs de charbon de bois et peleurs de liège travaillaient dur dans la maremma, le marais salant qui entourait désormais la ville, mais le commerce local vivait pour l’essentiel des touristes européens.

On venait surtout voir la cathédrale et la fameuse tour mais aussi soumettre ses maux à la Faculté – où un docteur anglophone constituait un don du ciel – ou essayer d’entrevoir les deux poètes maudits qui, exilés d’Angleterre, s’étaient établis en ville depuis peu et voulaient lancer une sorte de journal ; on recommandait toutefois aux amateurs de lettres de se hâter car, les poètes rencontrant des problèmes avec le gouvernement local, l’on s’attendait à les voir partir bientôt.

Ce qui intéresse Tim Powers au premier chef n’est pas, bien entendu, l’histoire occulte qu’il imagine, en elle-même, mais bien la fluidité avec laquelle, se fondant dans le rythme effréné des romans historiques populaires qu’il révère, d’une part (à l’image d’ailleurs des maîtres du « Nouvel épique italien » tels que Valerio Evangelisti), et dans une gouaille frondeuse et fiévreuse proche de celle de la « Trilogie des Illuminati » (1975) de Robert Shea et Robert Anton Wilson, d’autre part, cette histoire peut épouser et servir l’interrogation littéraire majeure qui est la sienne, et qui porte bien, en définitive, sur le lien mystérieux qui lierait la possibilité de l’art – surtout poétique – et l’impossibilité de la vie « ordinaire », hypothèse romantique par excellence qu’il s’agissait certainement ici de tester dans ses retranchements cachés.

Percy Shelley

Le soleil était bas lorsque Joséphine se hissa tant bien que mal sur le sentier et prit la direction du village de Wengen.

Elle n’était plus guère qui que ce soit, maintenant.

Quand elle eut refait tout le chemin jusqu’à l’endroit où la route s’élargissait et où les arbres touffus embaumaient les ténèbres, elle entendit des chants ténus et elle sut que des choses s’éveillaient avec la mort du jour.

Elle sentait vaguement que son visiteur nocturne avait perdu son pouvoir sur elle et aurait besoin d’une nouvelle invitation pour avoir encore accès à elle.

Elle se demanda s’il en obtiendrait une et, dans ce cas, qui la lui donnerait.

Elle avait attaché un linge sur son orbite vide et sa main ne faisait plus que suinter – ses blessures risquaient fort de s’infecter, mais ne semblaient pas devoir la tuer cette nuit.

Pour l’heure, libérée de toutes les peurs, de toutes les haines, les peurs et les doutes qui définissaient ses personnalités, elle huma avec joie l’air au parfum de sapin et de neige, et ses joues tachées de sang se plissèrent, version ravagée du petit sourire réjoui d’une enfant endormie.

La lectrice ou le lecteur sera aussi certainement frappé(e) par l’attention portée ici par Tim Powers à ses registres d’écriture : si leur maniement était encore quelque peu incertain dans « Les voies d’Anubis » six ans plus tôt, et déjà beaucoup plus affirmé dans le très bon « Sur des mers plus ignorées » (1987), c’est dans ce roman-ci que se déploie pour la première fois à grande échelle la capacité de l’auteur à épouser des voix réellement différentes d’une part (marquant bien la différence entre celle d’un lord anglais génial et débauché, celle d’un poète français exilé en pays vannetais, celle d’un carbonaro parmesan ou celle d’un gondolier vénitien), et à adapter radicalement ses rythmes et ses structures aux péripéties dont il est question : ici, comme dans le « Gagner la guerre » de Jean-Philippe Jaworski ou le « Q » (aka « L’Œil de Carafa ») des Wu Ming, la lectrice ou lecteur sent quasiment physiquement si l’on est en train de fuir par les toits, de se glisser dans Munster assiégée et en proie à la folie, ou de gravir quelque montagne alpine en y espérant une échappatoire. Et l’on doit ainsi souligner le travail particulièrement remarquable du traducteur Pierre-Paul Duranstati, tant dans la maîtrise de l’abondant matériau documentaire rendu relativement discret que dans l’exploitation optimale de ces diverses variations de ton et de musique.

Il ne revit plus von Aargau après avoir quitté Venise, mais tous les un ou deux mois, un représentant du riche jeune homme lui rendait visite chez lui. Il travaillait souvent plus de dix heures d’affilée, mais ces messagers ne venaient jamais le voir à l’hôpital, et préféraient l’attendre devant chez lui, qu’il gèle ou qu’il pleuve ; une fois, il avait demandé pourquoi à l’un d’eux, et l’homme lui avait expliqué qu’ils ne se sentaient pas à leur aise du côté Vatican du fleuve.

Lord Byron

Explorant avec ferveur les racines de la littérature et de la malédiction du poète, inventant avec un malicieux sérieux des explications cohérentes dans leur surnaturel affirmé à tous ces faits improbables ayant marqué quelques destins singuliers, « Le poids de son regard » est sans doute l’un des textes fantastiques contemporains les plus réussis, dans une veine rare, alerte et presque enjouée sous l’horreur qui frappe à répétition, organisant le télescopage magnifique d’une fureur de vivre, d’une mélancolie inexpiable et d’une étonnante alacrité face à une adversité que Lovecraft aurait volontiers taxée d’indicible, le tout inscrit dans un puissant hommage à la poésie et à ses conditions de production. Un livre rare, ainsi.

La superbe chronique de Catherine Dufour dans Bifrost est ici.

Coup de cœur de Charybde2

Le poids de son regard de Tim Powers, éditions Bragelonne/ ou J'ai Lu

Pour acheter le livre chez Charybde (dans l’édition Bragelonne), c’est ici.