André Marcowicz : côtoyer les géants, au risque de l'érudition

Quand un traducteur, comme André Marcowicz, a passé 25 ans de sa carrière à déchiffrer Dostoïevski à l'os, cela laisse des traces. En voici quelques unes, comme des lueurs dans la nuit russe.

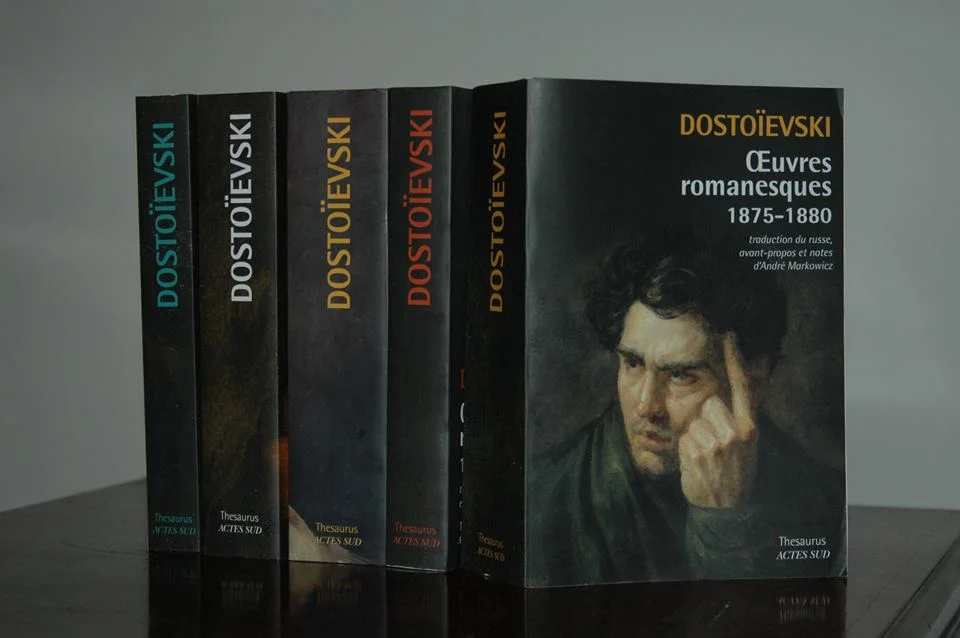

Samedi, au courrier, j’ai reçu un carton, avec, dedans, mes dix exemplaires du quatrième volume des Thésaurus Dostoïevski, ce qui fait que, maintenant, je les ai tous. Ça y est, donc, ils sont tous parus. Dans le désordre, mais parus. Toute l’œuvre romanesque de Dostoïevski, en cinq volumes, selon un principe strictement chronologique, et sous la plume, comme on dit, d’un seul et même traducteur. Cette fois, réellement, c’est la fin du travail.

Ce travail, je l’avais proposé à Hubert Nyssen, il l’avait accepté, il l’a toujours soutenu. Je me souviens, sed alia tempora, du magnifique bouquet de fleurs que j’avais reçu de sa part quand j’avais terminé le premier « gros » roman, « L’Idiot ». Je me souviens de l’enthousiasme qui était le mien quand je traduisais « Les Démons », et que, tous les matins, je téléphonais à Sabine Wespieser pour lui prendre dix minutes, et lui lire un passage que je venais de terminer, juste pour partager la joie de la découverte, cette joie invraisemblable de l’énergie partagée qui était la mienne à ce moment-là. Des livres qui s’ajoutaient les uns aux autres, année après année, des pages qui s’ajoutaient, jour après jour, tous les jours, tous les jours, huit pages — et du travail de Françoise sur la relecture, épuisant, bien davantage, j’en suis persuadé, que celui de la traduction, parce qu’il fallait lire en deux semaines ce que, moi, je mettais plusieurs mois à traduire, et le travail de ma mère, aussi, à corriger le russe, alors que, je l’ai déjà dit souvent, la pauvre, elle n’aime pas du tout Dostoïevski.

Ce qui m’étonne aujourd’hui, c’est que, finalement, j’étais parti avec des intuitions qui n’ont fait que se confirmer, puisque j’avais, dès la publication du premier titre, « Le Joueur », expliqué les trois options principales qui justifiaient, selon moi, cette entreprise de retraduction intégrale.

D’abord, l’oralité. — Les romans et les nouvelles de Dostoïevski sont le plus souvent racontées par un personnage précis, et ce personnage, même si, ça va de soi, il écrit, utilise très souvent les intonations de la langue parlée. — Cela signifie qu’il est essentiel de rendre les caractéristiques de cette langue parlée, ou, plutôt, de ces langues parlées, puisque chaque narrateur, et chaque personnage a la sienne — et je dirais les siennes. Or, en France, c’est tout un problème que la transcription de l’oralité. La nécessité imposait donc de revoir complètement la notion même de « style littéraire ». Surtout, il ne s’agissait pas de comparer Dostoïevski avec quoi que ce soit de connu en France au XIXe siècle voire au XXe. Dostoïevski n’écrit ni comme Balzac (même s’il a traduit « Eugénie Grandet »), ni comme Hugo, ni comme Flaubert, ni comme Zola, ni comme Céline, ni comme qui vous voulez. Il écrit comme lui-même, et c’est seulement la lecture de plusieurs de ses œuvres qui peut donner une idée de son style. Il ne peut être comparé qu’à lui-même — encore faut-il qu’on puisse le comparer, et que les livres existent. Et tel a bien été le projet que j’avais proposé à Actes Sud.

Ce projet a été rendu possible parce que, — c’était sans doute l’une des premières fois en France, — il était centré non pas seulement sur l’auteur, Dostoïevski (qu’il n’y avait aucun besoin d’imposer, parce qu’il était déjà l’un des auteurs étrangers les plus importants de toute l’histoire de la littérature), mais sur l’entreprise de la traduction. C’est-à-dire que, pour l’une des premières fois, la traduction — jusqu’alors considérée comme une espèce de sous-littérature, — était placée au centre du travail.

Mais l’oralité, ce n’est pas une langue « moderne », ou « modernisée », c’est d’abord et avant tout une posture de l’émotion et de la mauvaise foi. Dostoïevski est, me semble-t-il, le premier écrivain pour lequel le texte du narrateur peut ne pas être porteur de la vérité factuelle du récit ; il est le premier à faire de son narrateur un personnage qui ne dit pas tout, et qui, même, souvent, ne dit pas l’essentiel. — Dès son premier roman, « Les pauvres gens », qui est Makar Dévouchkine ? Et, dans le deuxième, qui est le narrateur, qui décrit, d’une façon sarcastique, impitoyable, terrifiante, les aventures de M. Goliadkine ? Et celui des « Carnets du sous-sol », qui est-il ?... Si l’on ne fait pas attention aux silences, aux non-dits, on ne voit que la surface, et la tâche du traducteur est de faire attention à ces silences. Avec Dostoïevski, le lecteur découvre que la littérature peut être de l’ordre du mensonge ; elle commence à désigner sa faille. Cela, c’est sa première « modernité », radicale.

Sa deuxième « modernité », c’est que, pour Dostoïevski, la littérature ne doit obéir à aucune règle préétablie. Elle n’est plus du domaine de l’esthétique. Avec Dostoïevski, la littérature ne cherche pas la beauté, l’élégance, le bien dit, elle ne cherche pas à faire plaisir et à rassurer. Prolongeant les recherches de Gogol, Dostoïevski utilise tous les registres de la langue, à sa propre façon, il n’obéit à aucun code. La littérature doit secouer, doit bouleverser, doit faire changer le monde lui-même et l’âme du lecteur. Désignant le mensonge du récit, Dostoïevski laisse entrevoir une autre vérité, quelque chose, je ne sais pas, qui est de l’ordre de l’éthique, de la métaphysique ; et la littérature est, réellement, une question de vie ou de mort. Rien n’est écrit pour faire plaisir, — même les nouvelles comiques ; rien n’est écrit pour satisfaire le goût de tel ou tel. Rien n’est jamais fait pour rassurer. Si quelqu’un est content quand il lit du Dostoïevski, c’est que quelque chose ne va pas. C’est, si nous sommes en France, que le traducteur a mal fait son travail. Non, Dostoïevski, il doit vous épuiser.

J’avais parlé de « maladresse » de son style. C’était une bêtise, qui a été, comme d’habitude, reprise par tout le monde. C’est tout sauf une maladresse, c’est juste que Dostoïevski répète ce qu’il veut répéter, c’est juste qu’il construit les phrases comme il veut les construire, et souvent en dépit du bon sens — parce que, dans le monde, c’est le «bon sens », celui de la routine, qui est la mort avant la mort. Dostoïevski, d’abord et avant tout, parle de la vie « vivante », — la vie, dans sa puissance nue, qui ne demande rien à personne.

Et ce n’est pas vrai que Dostoïevski écrit à toute vitesse. Il porte ses œuvres pendant des années avant de se mettre à rédiger, ou à dicter, parce que, oui, là, quand il dicte, il va vite, — et tout doit être fait pour que le lecteur sente que ça va vite, qu’il n’y a pas une seconde à perdre. Mais, avant, — avant, oui, des années et des années durant, il roule dans sa tête, de carnet en carnet, ce qu’il appelle « le poème ».

Le « poème », c’est la troisième nouveauté, elle aussi radicale, de son œuvre.

En traduisant « Le Joueur », ça m’avait sidéré, comment les répétitions, obsédantes (et si souvent gommées par mes prédécesseurs) désignaient une seule et même image : le vortex de la roulette, et la roue. Comment tout était organisé autour de ce qui « tourne », et que, donc, même le mot « vertige », — en russe « golovokrouzhénié » (littéralement : le fait que la tête tourne) ne pouvait pas être traduit par « vertige », mais uniquement par « tournis », parce que, sinon, on manquait une étape dans l’élaboration de l’image. Et comment toutes ces images, disparates, de tournoiement, de spirales, de vortex, venaient se fondre dans le personnage de la grand-mère, en fauteuil-roulant… La poésie de Dostoïevski, sans exemple à son époque, sans référence aucune, même à Gogol, s’exprime là, en mettant sur le même plan de symbolisme les roues d’un fauteuil roulant, le mouvement de la bille dans la roulette, le cycle des planètes et le personnage du Joueur lui-même, qui commence à zéro et finit à zéro. Et pour chacune des œuvres, ou presque, cette construction de l’image revient, derrière la narration — comme si la narration, déjà haletante en elle-même, et qui, largement, suffirait à faire la valeur de l’expérience de la lecture, n’était qu’un chemin vers l’image, — l’image, qui, en russe, désigne d’un même mot la métaphore et l’icône, « obraz ».

Chercher l’image, rendre l’image visible, du moins sensible, telle a été ma tâche réelle, constante. Chercher le jaune (j’en ai parlé) dans « Les Nuits blanches », chercher les images du paradoxe dans «Les Carnets du Sous-Sol », chercher, à travers l’ensemble de « Crime et Châtiment » les trois composantes du récit de la résurrection de Lazare : le poids, l’odeur, le pas. Trouver que Dostoïevski appelle « le sourire non-appelant » de l’icône. Le sourire qui ne fera rien pour appeler à soi, pour dire qu’il est là — le sourire qui demande le chemin du spectateur, ou du lecteur. Le sourire qui, sans cela, n’est comme pas visible, caché dans la pénombre d’un recoin quelconque , — puisque, chez Dostoïevski, même les maisons ont des « visages » (c’est « à son visage » que Mychkine reconnaît la maison de Rogojine) ; le sourire qui, dès lors, une fois qu’on l’aura remarqué, prendra toute la place, secrète, et évidente, intime et à la fois universelle.

Le chemin du lecteur de Dostoïevski est d’abord un chemin vers l’image, à travers le mensonge, à travers les cahots de sa langue — vers le poème, par l’image. — Il n’y a pas de « romans » de Dostoïevski, il y a des poèmes dramatiques, écrits en prose, et dits.

C’est ça, d’abord, que j’ai voulu traduire.

Le dernier volume du Thésaurus, je l’ai donc là. — Et c’est celui de « L’Eternel Mari », et des « Démons ». — Je me demandais pourquoi Actes Sud avait décidé de finir par le quatrième, et pas par le cinquième (« L’Adolescent » et les « Karamazov »). Je n’en sais rien. Mais, finalement, c’est très bien.

« L’Eternel Mari », c’est un roman avec un narrateur, on pourrait dire normal, mais, comme toujours, sarcastique, enfin, comme un peu trop râpeux pour être normal, — et c’est un roman sur les souvenirs. Et les revenants qui reviennent dans les souvenirs. Un roman sur le remords tranquille et rassurant… on peut très bien, en apparence, vivre comme Veltchaninov, avec ses ombres. Les ombres, finalement, elles ne demandent que ça…

Mais je pense aux « Démons », et, là, vraiment, je me souviens de l’état dans lequel je me trouvais au moment où je les traduisais. Et comment, pendant près de trois mois, traduisant le premier volume, j’étais complètement perdu, parce que je ne comprenais rien : je ne voyais aucune répétition de structure, aucune image, je ne voyais qu’un très mauvais, et un très très long récit, sur quelque chose qui n’arrivait pas à commencer, et dans lequel je me perdais. Je ne comprenais pas à quoi pouvait servir cette première partie. Et puis, d’un seul coup, à la fin, j’ai compris : au moment où Stépane Trofimovitch Verkhovenski fait remarquer au narrateur qu’il y a une chose qu’il n’a pas bien comprise, et que, pour dire les choses comme elles sont, lui, le narrateur, il n’est pas très malin… Non, il n’est pas malin. Imaginez, mille pages racontées par qui ? par quelqu’un qui n’est pas fichu de comprendre ce qu’il raconte, — mille pages racontées par un imbécile…

Et mille pages de quoi ?... Mille pages de bruit et de fureur, d’intrigues, de haine, de meurtres, incompréhensibles, souvent ridicules, ineptes, de débats ubuesques (et pourtant, tellement prémonitoires !...), et d’éclats magnifiques, bref… comme si « Les Démons » étaient « a tale full of sound and fury… told by an idiot… »… Un conte plein de bruit et de fureur, raconté par un imbécile. « Signifying nothing ». Comme si « Les Démons » étaient une espèce de reconstruction de Macbeth, oui, « signifiant le rien » (et pas « ne voulant rien dire). Parce que, le rien, dans « Les Démons », il est précisément représenté.

Il est représenté par le chapitre absent. Par cette « confession de Stavroguine » dans lequel le « héros principal » explique qu’il a violé une petite fille (laquelle s’est suicidée ensuite), et que, ce viol, il ne lui a rien fait du tout, — il est toujours aussi indifférent. — Une telle confession, évidemment, était impubliable. Elle est difficilement lisible, aujourd’hui même. Mais à l’époque, imaginez… Quand Katkov, le rédacteur du « Courrier russe », qui publiait le roman chapitre après chapitre, de mois en mois dans sa revue, a lu cette chose-là, il a naturellement poussé les hauts cris et refusé de les publier, quitte à mettre toute sa revue en danger : et là, Dostoïevski, qui savait bien que personne ne pourrait publier ça, après une seconde version (où il adoucissait quelques détails mais gardait l’essentiel), a proposé une version dans laquelle le chapitre était absent.

S’il l’a écrite, cette confession, et s’il l’a envoyée à Katkov, ce n’était pas pour la publier, c’était pour faire savoir qu’elle existait. Et que, placée comme elle était (précisément au centre d’un roman dont il faisait croire qu’il était écrit au jour au jour), elle existait pour désigner son vide, pour faire que le roman, en tant que tel, désigne le chaos total, cet absolu du noir qu’est le viol de l’enfant. Et c’est la première fois que le « Nothing », le «Rien », est, en lui-même, représenté, mis en structure par son absence, dans ce roman placé sous l’égide de Pouchkine.

Le traducteur et commentateur de l'œuvre/ André Marcowicz

Parce que ce sont pas des « possédés » — des êtres humains qui sont possédés par je ne sais quelles forces obscures. Des êtres humains, dans ce roman, c’est comme s’il n’y en avait pas. Tous, ils sont désignés par leurs failles. Tous, ils viennent des Démons de Pouchkine, de ce poème de 1830, qui parle d’un homme pris dans un tempête de neige — un poème que j’ai essayé de traduire, une nouvelle fois, après mainte et mainte tentative, dans « Le Soleil d’Alexandre » :

« Sans visage, sans image,

Sous la lune trouble et floue,

Feuilles quand novembre rage,

Les démons voltigent, fous.

[…]

Lourds nuages, noirs nuages,

Une lune errante luit

Eclairant la neige en rage,

Trouble ciel et trouble nuit.

Foule folle, à perdre haleine,

Aspirés par la hauteur,

Les démons, à voix humaine,

Crient, me déchirant le cœur… »

En russe, un démon, c’est un « bèss ». Ce n’est pas un démon au sens grec, c’est une espèce de petit diable, de lutin malfaisant. Et donc, traduire « les démons », ce n’est pas vraiment traduire. Mais Pouchkine dit qu’il sont « beskonétchny, bezobrazny… » littéralement : « infinis et monstrueux ». Sauf que « monstrueux » en russe, ça se dit : « bez — sans — obrazny, doués d’un « obraz », d’une image, d’une semblance humaine et divine. — Les bessy (les démons) sont des êtres, pour Pouchkine, en manque d’image, en manque… Des êtres « bess »… Sans humanité, sans image… Et tels sont les « Bessy », les Démons de Dostoïevski.

C’est donc sur ce retour, une fois encore, à Pouchkine, à l’origine de tout, que, pour moi, s’achèvent vingt-cinq ans de ma vie.

Thésaurus Fédor Dostoïevski en cinq volumes, traduction et commentaires d'André Markowicz / Editions Actes Sud