Balle au peuple ! Allez les rouges !

"Pour une fois, je voulais écrire sur un type bien." Voilà comment l'écrivain David Peace s'est pris d'amour pour Bill Shankly : un joueur moyen, mais un entraîneur hors pair, qui forgea la légende du Liverpool Football Club entre 1960 et 1974. Au moment où le peuple disparaît des grands stades de football, chassé par le prix des places et la politique des clubs, nous avions envie de célébrer l'épopée de David Peace sur le Liverpool FC de la grande époque, au maillot rouge comme cette ville ouvrière.

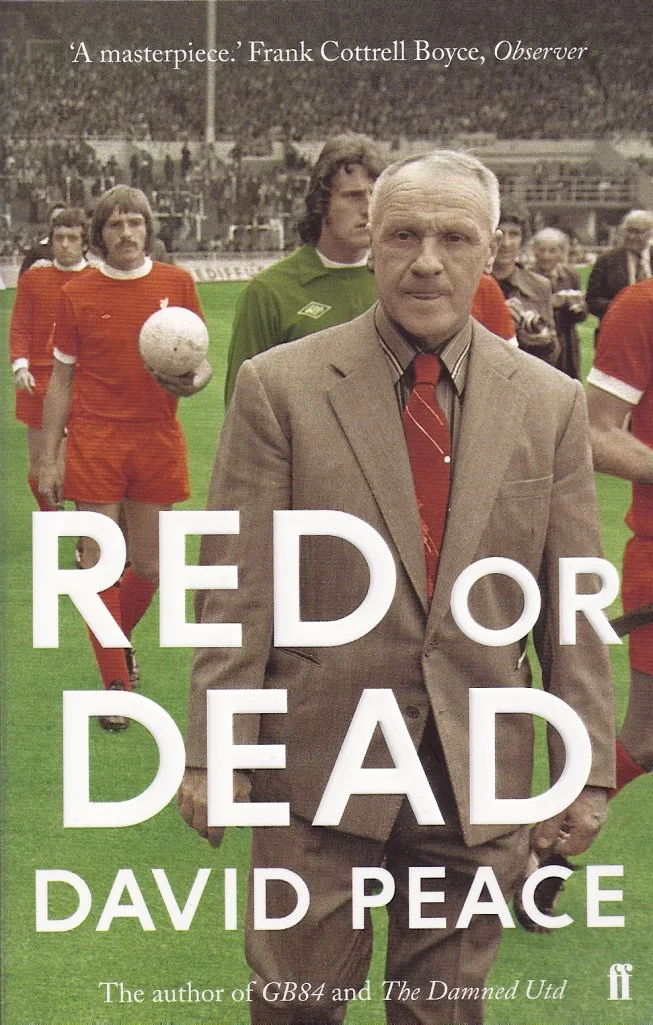

Publié en 2013, traduit en 2014 par Jean-Paul Gratias chez Rivages, le neuvième roman de David Peace prétend avec un art consommé de la ruse traiter de football, plus particulièrement du Liverpool Football Club, et plus spécifiquement encore, de Bill Shankly, son légendaire entraîneur de 1959 à 1974 – qui aura hissé l’équipe depuis les limbes de la Deuxième Division jusqu’à l’orée d’une immense carrière européenne, remportant au passage plusieurs championnats, plusieurs coupes d’Angleterre, et la coupe de l’UEFA.

« Dans le couloir, celui menant à son bureau de Leeds Road. Bill voit Eddie Brennan, le secrétaire adjoint du club de Huddersfield Town. Et Bill annonce, j’ai quelque chose à te dire, Eddie. Quelque chose à te dire. Je m’en vais, Eddie. On m’a proposé le poste à Liverpool et je l’ai accepté. Alors, je m’en vais, Eddie. Je pars, je pars. Et j’ai hâte, Eddie. J’ai hâte. Un grand club, Eddie. Un club énorme . Avec un tel potentiel, Eddie. Un tel potentiel. Tu es allé là-bas, Eddie. Tu connais. Cette foule, Eddie. Cette ville. Une sacrée foule, Eddie ! Une sacrée ville ! Et ils sont prêts à me soutenir, Eddie. Le conseil d’administration. Ils vont me soutenir à fond, Eddie. Me donner tout l’argent dont j’ai besoin. Pas comme ici, Eddie. Pas comme ce club. Qui n’arrivera jamais à rien, Eddie. Ce club. Pas de potentiel, Eddie, pas d’ambition. Pas d’argent, Eddie. Rien. La même chose avec Carlisle, la même chose avec Grimsby. La même chose avec Worthington, la même chose qu’ici. Pas comme Liverpool, Eddie. Un sacré club ! Une sacrée ville, Eddie ! Tout ce potentiel, toute cette ambition. Tu peux me croire, Eddie. J’attends ça depuis toujours. Depuis toujours, Eddie. Une occasion comme celle-ci. L’occasion unique d’une vie entière, Eddie. C’est la chance de ma vie, bon sang. Et j’ai hâte d’y aller, Eddie. J’ai vraiment hâte. Alors, qu’est-ce que tu en penses, Eddie ? »

Sous les yeux émerveillés du lecteur, le véritable projet de l’auteur se dévoile au fil des 780 pages de cette épopée contemporaine : il s’agit ici, d’abord et avant tout, d’un réjouissant et lancinant poème en prose, célébrant à sa manière bien particulière le lien politique entre sport de masse et société, l’art peut-être bien oublié d’un certain type de « management » des êtres humains pour le collectif (les joueurs de football n’en étant malgré tout qu’un genre particulier), le glissement d’un monde, ancien, à un autre, réputé moderne, qui s’opère par paliers entre 1970 et 1990, et surtout – fidèle à la fois à la passion de l’auteur et à son écriture – l’obsession, absolue, écrasante, pathologique, celle qui « possède » au sens propre son hôte, son bénéficiaire, sa victime : cette maladie qui déplace les montagnes, qui caractérise peut-être, mieux que tout autre phénomène, l’humain, et qui le détruit le plus souvent, d’une certaine façon, au passage.

« Le mercredi 30 août 1961, le Liverpool Football Club se rend au stade de Roker Park, à Sunderland. À la 26eminute, Roger Hunt marque. À la 39e minute, Ian St John marque. À la 69e minute, Hunt marque de nouveau. Et à la 90e minute, la toute dernière minute, St John marque encore. Et le Liverpool Football Club bat le Sunderland Football Club 4-1. A l’extérieur, ailleurs qu’à Anfield. Ce soir-là, cette saison-là, le Liverpool Football Club avait joué 4 matchs et gagné 4 matchs. Il avait marqué 14 buts et n’en avait concédé qu’un. C’était un bon début. Un très bon début. Mais ce n’était qu’un début, que le début. »

Ce roman habité et scandé est aussi celui d’une nostalgie qui ne s’avouera à aucun moment comme telle : celle d’une époque où le monde ouvrier anglais, incarné ici principalement par les supporters de Liverpool (mais aussi de Leeds), « les meilleurs du monde », avait encore les moyens, dix ou quinze ans avant le « Quatuor du Yorkshire » et quinze ou vingt ans avant « GB 84 », d’assouvir en partie leur soif d’exister, mais surtout de résister à la soif de posséder dont la corruption rongeante allait emporter leur monde, bientôt. Un basculement dont David Peace avait saisi l’instant, peut-être, dans son « 44 jours », qui prétextait déjà le football, à Leeds cette fois.

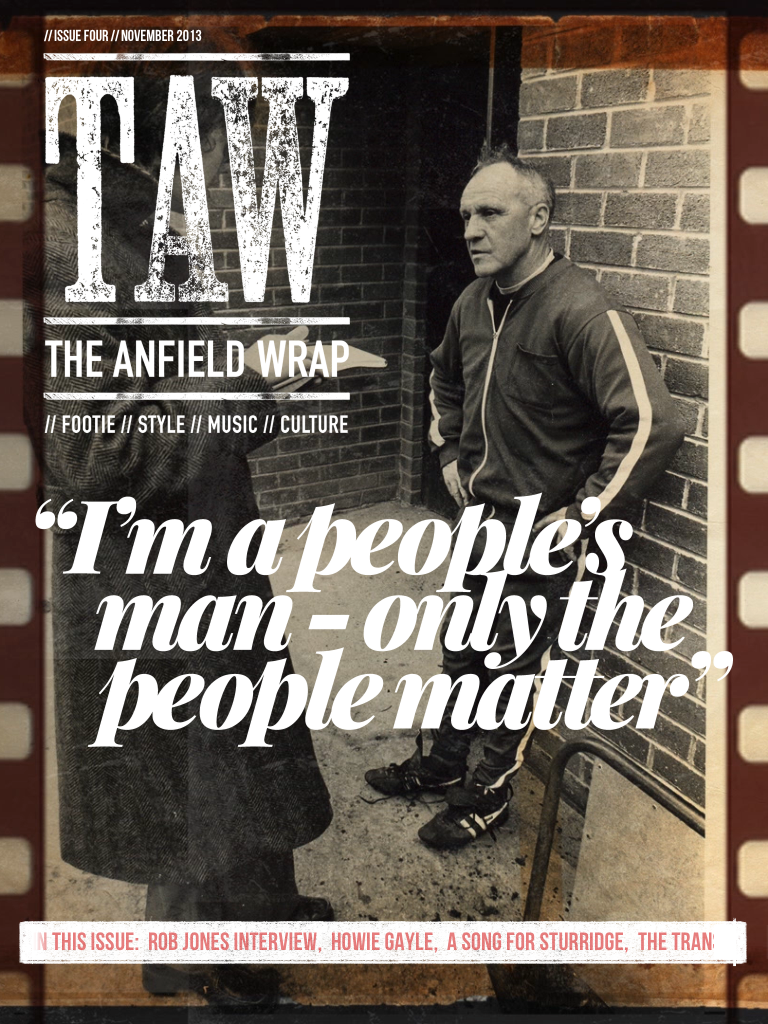

Bill Shankly (1913-1981)

Bill Shankly, écossais, entraîneur passionné, monomaniaque, dur à la tâche, échappé au destin de mineur grâce au football professionnel, comme le plus possible de ses camarades de carreau, nous hypnotise littéralement, page après page, d’une litanie hallucinée que l’on jurerait être la vocalisation, murmurée ou hurlée, de son flux de conscience, voué en permanence à la seule cause qui vaille : hisser le Liverpool FC à la hauteur qu’il mérite, pour la gloire du collectif, de l’équipe et du peuple qui soutient l’aventure en achetant ses billets, ses écharpes et ses autocollants. Cette litanie épique, construite de répétitions incessantes, compulsives, (forcément) dérangeantes, ne s’interrompt régulièrement que pour quelques vignettes dévoilant les envers et les à-côtés de cette course folle, fuite en avant pour une part, résistance désespérée face à une entropie de l’avidité pour une autre part : changeant de ton et de rythme d’écriture, David Peace décrit alors, plages de calme relatif entre les innombrables rencontres enchaînées par les Sisyphe du football professionnel et les entraînements quotidiens menés à cent à l’heure, les ruses du matois Écossais, ses contradictions intimes, ses satisfactions, petites ou grandes, son orgueil inavoué, et le vide abyssal qui le saisit au soir de sa vie – comme il le saisissait déjà lors des rares relâches de l’activité frénétique de l’entraîneur -, tentant de remplacer les rituels obsessionnels de la gagne et de l’équipe par de tristes rituels de nettoyage domestique ou par de pathétiques et généreux efforts pour « continuer à aider » qui en a besoin – ou qui voudra utiliser encore un peu sa formidable énergie sans emploi, son besoin d’engagement jamais étanché.

« Et puis Bill se lève de la table de la cuisine. Bill ramasse les assiettes. Bill les emporte vers l’évier. Bill pose les assiettes dans l’évier. Bill retourne à la table de la cuisine. Bill ramasse la salière et le poivrier. Bill les range dans le placard. Bill repart vers la table. Bill ôte la nappe. Bill se dirige vers la porte de derrière. Bill ouvre la porte. Bill sort de la maison. Bill s’arrête sur le perron. Bill secoue la nappe. Bill rentre dans la cuisine. Bill referme la porte. Bill plie la nappe. Bill range la nappe dans le tiroir. Bill retourne jusqu’à l’évier. Bill ouvre les robinets. Bill envoie une giclée de liquide vaisselle dans l’évier. Bill ferme les robinets. Bill prend la brosse à laver. Bill nettoie les assiettes. Bill nettoie les casseroles. Bill lave les couverts. Bill les dispose sur l’égouttoir. Bill ôte la bonde. Bill se sèche les mains. Bill prend le torchon à vaisselle. Bill essuie les casseroles. Bill essuie les assiettes. Bill essuie les couverts. Bill range les casseroles dans un placard. Bill range les assiettes dans un autre. Bill range les couverts dans le tiroir. Bill retourne devant l’évier. Bill prend la lavette. Bill essuie l’égouttoir. Bill rouvre les robinets. Bill rince la lavette sous les robinets. Bill ferme les robinets. Bill essore la lavette. Bill pose la lavette à côté du flacon de liquide vaisselle. Bill se retourne. Bill examine la cuisine. Bill se tourne de nouveau vers l’évier. Bill se penche. Bill ouvre le placard situé sous l’évier. Bill sort un seau de sous l’évier. Bill se penche une seconde fois. Bill en sort un tampon à récurer. Bill referme la porte du placard. Bill soulève le seau. Bill met le seau dans l’évier. Bill rouvre les robinets. (…) À genoux, Bill commence à récurer. À genoux, Bill commence à nettoyer. À nettoyer, et à nettoyer, et à nettoyer. »

L’auteur nous offre, comme il s’arrange toujours pour le glisser dans chacun de ses romans, un moment de vérité et de décodage essentiel, avec les deux entretiens, authentiques et à peine retouchés, moments de beauté rare dissimulés dans le vide médiatique, entre Bill Shankly, entraîneur de football populaire, et Harold Wilson, premier ministre travailliste, lorsqu’ils sont tous deux en activité, puis lorsqu’ils sont tous deux à la retraite. Dans la simplicité de l’échange et la force tranquille des analogies qu’ils s’adressent, ce qui est peut-être l’une des questions centrales de l’œuvre de David Peace – jusqu’ici – surgit : ce que sont le socialisme et la foi en le collectif, ce qu’ils pourraient être s’ils étaient plus courageux et plus habiles face aux forces qui œuvrent à les réfuter, et pourquoi ils échouent. On songe d’ailleurs ici inévitablement à la transposition symétrique (démocrate américaine « texane ») de cette question, de la coexistence et du rapport de forces entre l’individu et le collectif, de l’exister et du posséder, dans l’univers du football américain de high school, telle que la réalisent magistralement les cinq saisons de la série « Friday Night Lights » (2006-2011) de Peter Berg.

« Mais vous avez quand même écouté le match à la radio, dit le journaliste. Alors, à votre avis, quel a été le meilleur joueur de Liverpool aujourd’hui, Bill ?

Bill reprend son souffle. Bill serre plus fort le combiné. Et Bill répond, Liverpool ! C’est Liverpool qui était le meilleur joueur. Et le Liverpool Football Club est toujours le meilleur joueur. Parce que Liverpool n’a pas de joueurs individuels comme les autres équipes. »

Un roman essentiel, parfois sainement éprouvant, comme tout ce qui est vraiment grand. Et qui parle aussi de football, un peu.

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.