John Barth : c’est ainsi que la littérature est vivement torrentueuse

L’épopée farceuse, ironique et violente, de la colonisation de l’Amérique du Nord. Par les petits bouts acérés de l’aubergine et de la poésie.

Publié en 1960 aux États-Unis, traduit en français par Claro, au Serpent à Plumes en 2002, puis réédité dans une version légèrement revue, chez Cambourakis en octobre 2015, ce roman copieux et foisonnant, avec ses 800 pages dans la nouvelle édition, est certainement l’un des monuments de la littérature contemporaine américaine qui mérite d’être beaucoup mieux connu et célébré par chez nous.

Ce flot furieux s’attache, autour de 1695, aux pas d’Ebenezer Cooke, poète londonien originaire d’Amérique, d’abord auto-proclamé, puis convaincu qu’il a été nommé Poète Lauréat de la colonie du Maryland par l’ex-propriétaire des lieux, Lord Baltimore, à sa soeur jumelle Anna, et à leur ex-précepteur qui les adore à bien des titres, Henry Burlingame, tous trois personnages centraux au milieu de dizaines de comparses savoureux et de figures d’arrière-plan surprenantes. Entre les estaminets britanniques et les marais coloniaux, John Barth compose une immense saga, mélange sulfureux de parodie et d’hommage aux grands fondateurs anglo-saxons du genre romanesque, et de satire subtile habillée de sang, d’excréments et de sexe particulièrement débridé, qui lorgne avec insistance du côté de la farce bakhtinienne. Dans cette Amérique de 1695 en proie aux avidités des uns et des autres, à l’obsession de la situation et du profit, aux profondes et mortelles querelles religieuses (le quaker William Penn vient à peine d’établir le territoire de tolérance en ce domaine, qui portera plus tard son nom autour de sa capitale Philadelphie), à l’intense rivalité franco-anglaise et aux continuelles escarmouches avec les Amérindiens, la poésie et le profit, la luxure et la guerre se disputent l’innocence chérie d’Ebenezer Cooke, Candide fort peu voltairien et néanmoins d’une naïveté toujours confondante.

Dans les dernières années du dix-septième siècle, on pouvait rencontrer parmi les sots et les élégants des cabarets de Londres un personnage maigre et dégingandé du nom d’Ebenezer Cooke, plus ambitieux qu’ingénieux et néanmoins plus ingénieux que prudent, qui, semblable en cela à ses joyeux compagnons, tous censés étudier à Oxford ou à Cambridge, avait trouvé plus plaisant de se divertir de sa langue mère, l’anglais, que d’en approfondir sa connaissance, et, plutôt que de soumettre à la rigueur des études, avait appris l’art de versifier et produit nombre pages de distiques selon le goût de l’époque, tous empanachés de « Par Jove » et « Par Jupiter », tout clinquants de rimes discordantes et pleins de comparaisons tirées par les cheveux et conséquemment sur le point de céder.

Dédié sans aucun doute à Henry Fielding et à son « Tom Jones », par l’ampleur toute picaresque de ses intrigues et de ses rebondissements, de ses déguisements et de ses quiproquos, à Laurence Sterne et à son« Tristram Shandy », ou bien à Jonathan Swift et à ses « Voyages de Gulliver », par la puissance inlassable de ses digressions et de son ironie, mais aussi largement à Rabelais, par son usage sans vergogne des défécations et des fornications, « Le courtier en tabac » fourmille en diable et se dérobe au récit linéaire, qui écraserait ses surprises incessantes et aplatirait ses bosses et ses creux si réjouissants. Il faut accepter de se laisser porter, à toute allure quels que soient les détours apparents, sur les méandres du Choptank comme de la Chesapeake, sur les vagues de l’Atlantique comme dans les eaux croupies de Bloodsworth Island, pour participer à ce gigantesque combat qui ne dit jamais vraiment son nom entre une bienveillance idéalisée et toujours absente qu’incarnerait la poésie – et dans laquelle la versification « hudibrastique » issu de Samuel Butler vient jouer, sous l’oeil incrédule de la lectrice ou du lecteur, un rôle au fond plutôt déterminant – et une avidité faiblement bornée qui se déploie en de formidables appétits de consommation et de thésaurisation qui signent déjà l’aventure coloniale.

Ebenezer balança :

« L’aventure est grande.

– Le monde est grand, répondit Burlingame.

– J’ai peur de ce que dirait père s’il venait à l’apprendre.

– Mon cher ami, dit Burlingame, nous sommes assis sur un obscur rocher qui branle dans le ciel ; nous courons tous tête baissée vers la tombe. Crois-tu que les vers se soucieront, quand sur nous ils feront chère, que tu aies passé ta vie à soupirer tête nue dedans ta chambre ou à piller les villes dorées de Montezuma ? Regarde, le jour est au point de finir ; il s’est vitement en allé dans le temps à jamais. Il y a de cela à peine un récit que nous garnissions nos estomacs avec quelque déjeuner, et déjà les voilà qui grognent et en redemandent. Nous sommes mortels, Ebenezer : ma foi, l’heure n’est qu’aux audacieux partis !

– Vous me redonnez cœur, Henry, dit Ebenezer en se levant de table. Partons. »

Dix ans avant l’ « invention » critique du postmodernisme en littérature, « Le courtier en tabac » en apparut très rapidement, avec un peu de recul, comme l’un des grands précurseurs. Ironie acérée, usage permanent, du second et du troisième degré, rupture et malmenage de la narration, foisonnement intense, toutes ces caractéristiques semblaient en témoigner, même si elles montraient peut-être avant tout la profonde dette du postmodernisme envers les grands précurseurs du roman occidental, depuis Rabelais et Cervantès, jusqu’à l’invasion romantique de l’esprit de sérieux, avant que Mikhaïl Bakhtine au XXème siècle ne théorise certaines des caractéristiques de cette esthétique qui est bien loin d’être uniquement « formelle » et n’ouvre la voie, précisément, à un renouveau du mixage des formes. « Le courtier en tabac » utilise en effet du récit, de la lettre, du dialogue, de l’invective, du poème, de la joute oratoire, de la déclaration, de l’acte juridique, de la chronique historique, du journal de voyage, et encore quelques autres habillages, pour enflammer le foisonnement de personnages et de points de vue apparents, allant de la prostituée au gouverneur, du pirate au négociant, de la maquerelle au musicien, du meunier au prêteur sur gages, du prêtre à l’aubergiste, de la dame de petite noblesse au chef indien, du nègre marron au lord britannique, le tout en un énorme éclat de rire métaphysique.

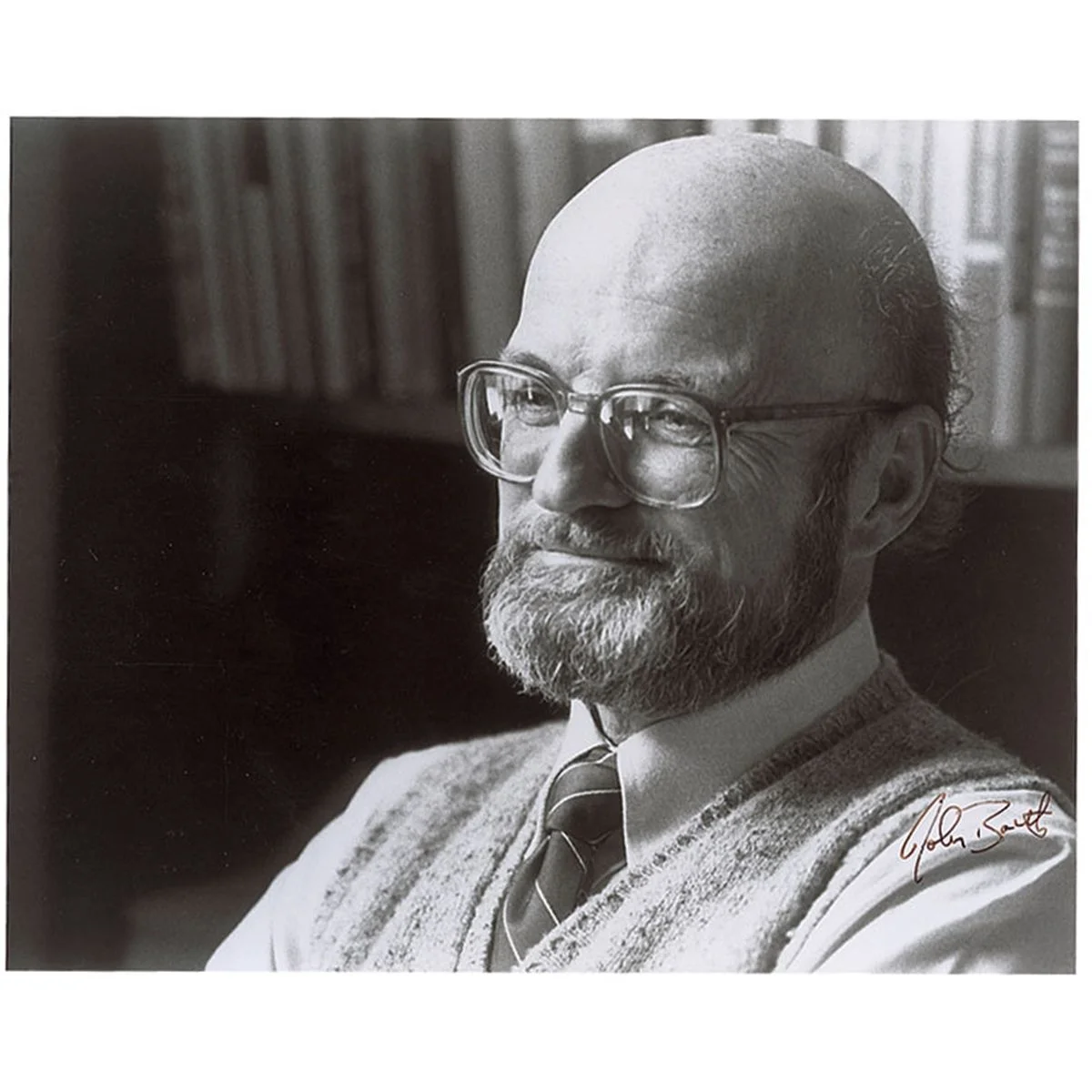

Ce n’est certainement pas une coïncidence si le « coup de l’aubergine » (à la célébrité méritée) évoque aussi quelque peu vicieusement un épi de maïs faulknérien, ou si la « véritable histoire » de John Smith et de Pocahontas, longtemps parmi les mythes fondateurs sacrés de l’Amérique sûre de son bon droit, attirera aussi, quarante ans ans plus tard, l’intérêt de William T. Vollmann, qui lui consacrera l’un de ses « Sept rêves »,« Argall » (non encore traduit en français), se lançant comme John Barth dans une savoureuse reconstruction d’un anglais d’époque – qui souligne au passage les mérites du traducteur Claro pour en obtenir un équivalent crédible dans notre langue, en ne négligeant pas la manière dont chaque protagoniste, selon son parcours et selon sa classe sociale, écorche plus ou moins le langage officiel, use ou abuse de certains maniérismes à fonction de marqueurs.

Ce système offrait, outre les avantages d’un intérêt cumulatif, une tendance à des mises géométriquement croissantes, car quand un homme voyait tout son investissement spéculatif précédent mis en danger par une distance inhabituellement longue ou brève, il était naturellement enclin à se couvrir en misant, sur ce qui à présent paraissait une date plus probable, une somme égale ou supérieure à la totalité de ses mises précédentes ; et puisque, bien entendu, chaque jour amenait le Poséidon plus près du jour de l’accostage et réduisait les marges spéculatives, les paris sur les dates les plus probables baissaient grandement, avec pour résultat qu’un homme pouvait investir cinq livres dans les paris en cours sur une date généralement populaire afin de couvrir dix shillings auparavant misés sur une date désormais improbable, seulement pour découvrir deux ou trois jours plus tard qu’une troisième et plus large mise était requise pour justifier la deuxième, ou la première et la deuxième combinées, et ainsi de suite. L’excitation croissait proportionnellement ; même le capitaine, quoiqu’il branlât la tête devant la ruineuse étendue des mises, suivait les paris avec un intérêt non dissimulé, et les membres de l’équipage eux-mêmes, qui, bien entendu, n’avaient pas le droit de se joindre au jeu quand bien ils auraient pu se le permettre, se choisissaient des favoris parmi les parieurs, donnaient ou quand c’était possible vendaient des informations « confidentielles » sur le progrès du bateau aux parties intéressées, faisaient des petits paris secrets sur lequel des passagers gagnerait le plus d’argent, et enfin, pour protéger leurs propres paris, offraient ou acceptaient de l’argent pour donner de fausses informations aux parieurs autres que celui sur lequel leur argent était misé.

Ce roman précurseur montre peut-être surtout, à bien des égards, à quel point il est plus que jamais temps d’abandonner le tissu de reproches fielleux si souvent adressé, faute de mieux, au postmodernisme, le réduisant chaque fois que possible à un exercice de style néo-baroque, à un jeu d’ironie et de langage tissé de gratuité et d’inconséquence, alors même que son usage de la langue en cherche encore et toujours la vitalité, et que son contenu satirique demeure résolument actuel et perforant. La science-fiction américaine, qui s’y est abondamment ressourcée dans les années 80 et 90 pour augmenter sa prise sur le réel, ne s’y est pas trompée. Par ailleurs, en sus de Vollmann déjà cité et de son exploration méthodique des « rêves » (ou plus exactement des cauchemars) qui hantent la mythologie inventée des États-Unis, par exemple avec « La tunique de glace » (1990) ou « Les fusils » (1994), le collectif italien Wu Ming, qui se défend pourtant vivement de ces influences-là, contribue pourtant largement à son héritage, à sa manière, que ce soit avec l’énorme « L’Œil de Carafa » (1999), ou plus encore ici, en l’espèce, avec son grand « Manituana » (2007), qui dépèce joliment le tissu de mensonges bénis sur lequel se bâtit (et dont « Le courtier en tabac » présente sans fard toutes les prémisses, sous et sur la farce) la « Guerre d’Indépendance » américaine.

Et c’est ainsi que la littérature est vivement torrentueuse, salement maligne et simplement grande.

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.