Enfin, Paris Noir vint …

De la création de la revue Présence Africaine à celle de Revue noire, « Paris noir » retrace la présence et l’influence des artistes noirs en France entre les années 1950 et 2000. Elle met en lumière cent cinquante artistes, de l’Afrique aux Amériques en passant par la Caraïbe, dont les œuvres ont rarement été montrées en France. On va juste dire : il était temps…

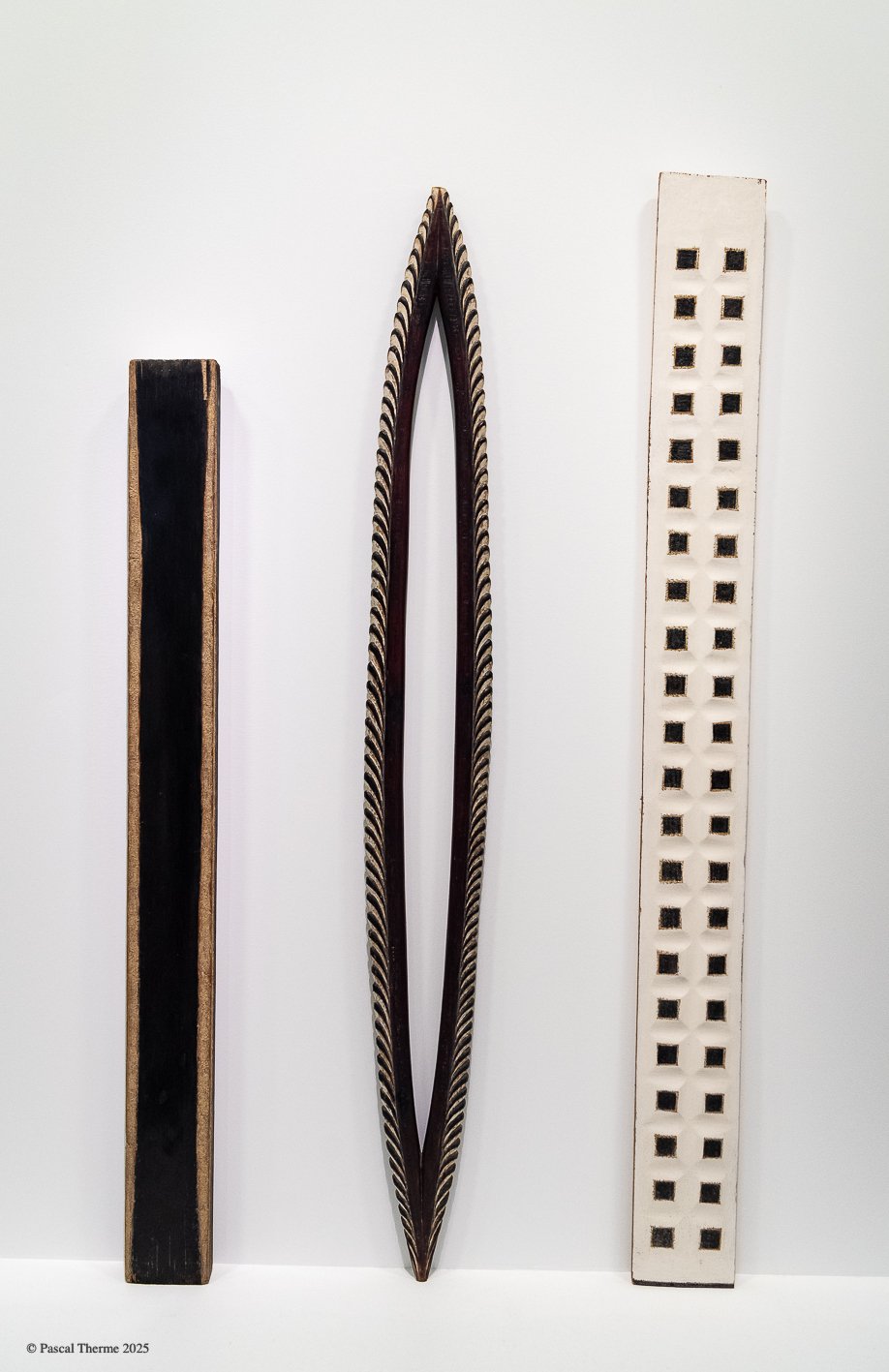

Harold Cousins (1916, États-Unis - 1992, Belgique) Roi des musiciens

« Paris noir » est une plongée vibrante dans un Paris cosmopolite, lieu de résistance et de création, qui a donné naissance à une grande variété de pratiques, allant de la prise de conscience identitaire à la recherche de langages plastiques transculturels. Des abstractions internationales aux abstractions afro-atlantiques, en passant par le surréalisme et la figuration libre, cette traversée historique dévoile l’importance des artistes afro-descendants dans la redéfinition des modernismes et post-modernismes.

Quatre installations produites spécifiquement pour « Paris noir » par Valérie John, Nathalie Leroy-Fiévée, Jay Ramier et Shuck One, rythment le parcours en portant des regards contemporains sur cette mémoire. Au centre de l’exposition, une matrice circulaire reprend le motif de l’Atlantique noir, océan devenu disque, métonymie de la Caraïbe et du « Tout-Monde », selon la formule du poète martiniquais, Édouard Glissant comme métaphore de l’espace parisien. Attentive aux circulations, aux réseaux comme aux liens d’amitié, l’exposition prend la forme d’une cartographie vivante et souvent inédite de Paris.

Une cartographie artistique transnationale

Dès les années 1950, des artistes afro-américains et caribéens explorent à Paris de nouvelles formes d’abstraction (Ed Clark, Beauford Delaney, Guido Llinás), tandis que des artistes du continent esquissent les premiers modernismes panafricains (Paul Ahyi, Skunder Boghossian, Christian Lattier, Demas Nwoko). De nouveaux mouvements artistiques infusent à Paris, tels que celui du groupe Fwomaje (Martinique) ou le Vohou-vohou (Côte d’Ivoire). L’exposition fait également place aux premières mouvances post-coloniales dans les années 1990, marquées par l’affirmation de la notion de métissage en France.

Un hommage à la scène afro-descendante à Paris

Après la Seconde Guerre mondiale, Paris devient un centre intellectuel où convergent des figures comme James Baldwin, Suzanne et Aimé Césaire ou encore Léopold Sédar Senghor qui y posent les fondations d’un avenir post et décolonial. L’exposition capte l’effervescence culturelle et politique de cette période, au cœur des luttes pour l’indépendance et des droits civiques aux États-Unis, en offrant une plongée unique dans les expressions plastiques de la négritude, du panafricanisme et des mouvements transatlantiques.

Un parcours entre utopie et émancipation

Le parcours de l’exposition retrace un demi-siècle de luttes pour l’émancipation, des indépendances africaines à la chute de l’apartheid, en passant par les combats contre le racisme en France. « Paris noir » souligne la puissance esthétique et la force politique des artistes qui, à travers leurs créations, ont contesté les récits dominants et réinventé un universalisme « des différences » dans un monde post-colonial. Cette toile de fond politique sert de contexte, et parfois de contour direct, à certaines pratiques artistiques. En parallèle ou en contrepoint, se déploient dans l’exposition des expérimentations plastiques souvent solitaires, mais qui trouvent dans le parcours des communautés esthétiques.

Reconnu à la fois comme espace majeur de formation artistique classique et comme centre d’expérimentation, Paris bénéficie d’une attractivité exceptionnelle pour les créateurs, qu’ils soient de passage ou résidents. La ville fonctionne comme un carrefour de rencontres et un point de circulation - notamment vers l’Afrique - propice à l’affirmation de trajectoires transnationales.

Une programmation culturelle ambitieuse

L’exposition est accompagnée d’une riche programmation culturelle à Paris et à l’international. Des conférences, des publications et l’acquisition d’œuvres par le Musée national d’art moderne, ainsi que d’archives au sein de la Bibliothèque Kandinsky, grâce au fonds « Paris noir », contribuent à renforcer la visibilité des artistes noirs. Ces initiatives permettent également de constituer une archive durable de la culture artistique et militante anticoloniale dans une institution nationale.

Gérard Sekoto, Self-Portrait [Autoportrait], 1947, huile sur carton, 45,7 × 35,6 cm The Kilbourn Collection © Estate of Gerard Sekoto/Adagp, Paris, 2025, Photo © Jacopo Salvi

En quoi la « présence noire » à Paris a-t-elle influencé l’évolution des modernismes et post- modernismes artistiques ?

A.K : Les présences noires et afro-descendantes à Paris ont largement contribué à enrichir

les vocabulaires et les iconographies modernes, et à les investir dans un même temps d'une dimension critique. Certains théoriciens qualifient ces artistes par exemple d'agents doubles, qui acquièrent à Paris les outils de la modernité pour pouvoir non seulement s'y inscrire mais aussi la contester, dans une période décisive d'autonomisation politique. Dans son œuvre La ronde-A qui le tour réalisée en 1970, l’artiste sénégalais Iba N’Diaye utilise par exemple l’iconographie classique des animaux écorchés pour représenter la fête musulmane du Tabaski, célébrée au Sénégal, tout en interrogeant le processus de décolonisation en Afrique.

Si l'on pense à la contribution africaine-américaine à l'histoire de l'abstraction à Paris, elle est essentielle du point de vue des innovations plastiques qu'elle génère chez un artiste comme l'américain Ed Clark qui y met en place son 'grand balayage' (tableaux brossés à l'aide d'un balai). Elle permet aussi d'affirmer l'origine afro-atlantique de l'expressionnisme abstrait via la culture

et les procédés du jazz, sensibles dans les collages d'artistes comme Romare Bearden ou Sam Middleton.

L'exposition permet aussi de relire l'histoire du surréalisme comme outil de décolonisation. C'est sensible notamment dans le dialogue fécond entre Wifredo Lam et Aimé Césaire. Les toiles de Lam de la fin des années 1940 lui permettent de reprendre la main sur les paysages caribéens marqués par l'exploitation coloniale, comme sur les syncrétismes religieux issus de l'esclavage. On y voit aussi l'imaginaire fantomatique du Passage du milieu habiter l'œuvre d'artistes proches de Lam à l'époque comme l'éthiopien Skunder Boghossian. Dans les peintures du cubain Guido Llinas, on décèle également la survivance d'écritures afro-atlantiques sous forme de signes, qui étaient également utilisés par les mouvements Lettriste ou CoBrA.

Beauford Delaney (1901, États-Unis - 1979, France) James Baldwin

Dernière grande expo avant le ripollinage nécessaire de Beaubourg, Paris Noir en 2025 se dévoile dans un contexte politique ahurissant qui, parle d’effort de guerre, de plus travailler et de moins toucher pour cela - comme disait Boris Vian “ Faut que les gros puissent engraisser … “, en même temps, on coupe les aides à la Culture et la Ministre concernée ( par un procès pour avoir fait la pie chez Ghosn) prône un retour à la musique folkorique et que dire alors de Richard Ferrand nommé au Conseil Constitutionnel pour absoudre Marine le Pen des ses escroqueries européennes. Quel entregent ! On voudrait nous faire vivre bol à raie qu’on ne procéderait pas autrement … Mais bon, comprendre mieux le passé permet d’éviter les mêmes erreurs, alors profitons de cet espace pour remettre en perspective l’apport de la culture black dans le paysage d’ici . Et tout son intérêt, avec Echos, est de se démultiplier dans de nombreux lieux exogènes à Beaubourg, dont voici la cartographie en lien.

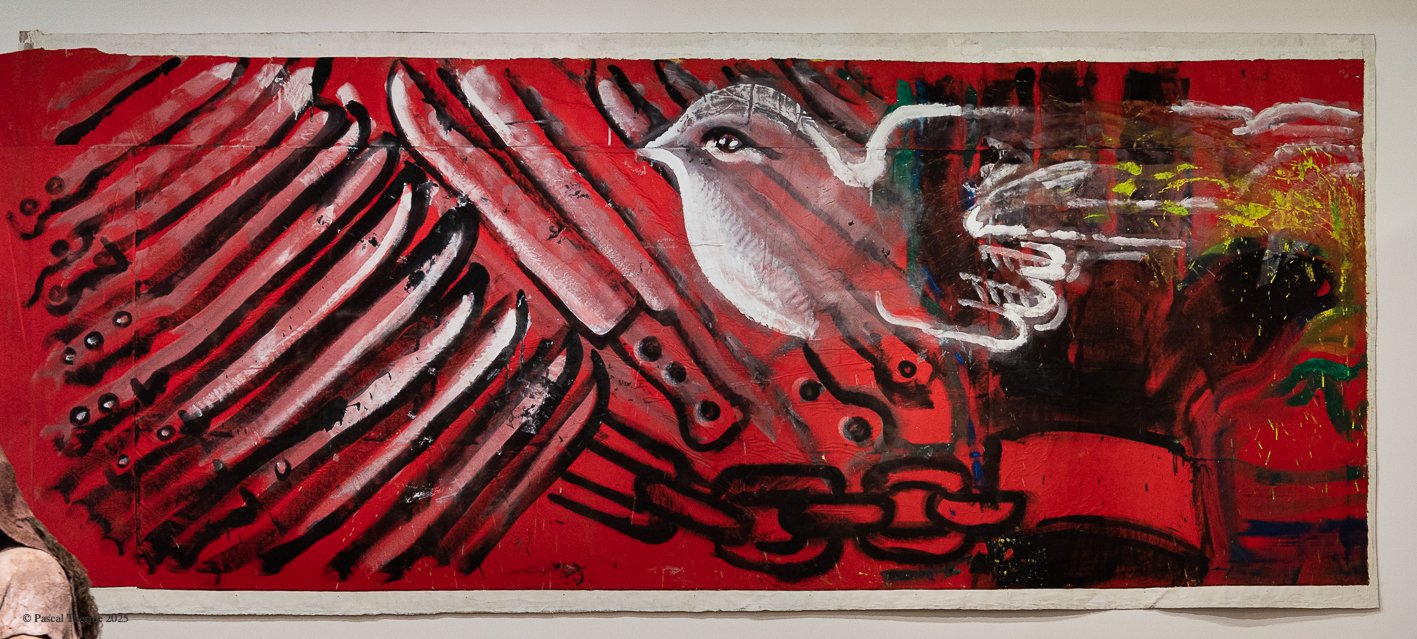

Bob Thompson (1937, Etats-unis d'Amérique - 1966, Açores, Madère) The Struggle

Jean-Paul Makossa, le 31/03/2025, reportage photo Pascal Therme

Paris noir Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950 – 2000 -> 30 juin 2025

Centre Pompidou Galerie 1, niveau 6 Place Georges-Pompidou 75004 Paris