Passé sous le radar : “Arab Jazz” de Karim Miské

Il y a douze ans, le premier roman salutaire, enlevé et rusé, d’un grand documentariste. Un polar rare et précieux, dans le 19e arrondissement de Paris.

Ahmed regarde les nuages dans le ciel, les nuages qui flottent là-bas, les merveilleux nuages.

Ahmed aime la poésie, pourtant il n’en connaît plus que des bribes qui lui reviennent fugitivement telles des bulles à la surface de l’âme. Souvent les vers arrivent seuls, sans auteur ni titre. Ici, ça lui évoque Baudelaire, une histoire d’étranger, de liberté, un truc anglais. C’était son auteur préféré, Baudelaire, à l’époque, avec Van Gogh et Artaud. Et puis il y avait eu Debord. Et puis il avait cessé de lire. Enfin, presque. Aujourd’hui il achète Le Parisien les matins où il descend. Et quantité de polars industriels anglo-américains : Connelly, Cornwell, Coben. À de rares exceptions près, les noms se mélangent dans sa tête, tant il a le sentiment de lire le même roman. Et c’est cela qu’il recherche. S’oublier en absorbant l’entièreté du monde dans un récit ininterrompu écrit par d’autres.

Il se fournit à la librairie d’occasion de la rue Petit. Une minuscule boutique du temps d’avant qui a étrangement survécu entre le complexe scolaire loubavitch, la salle de prière salafiste et l’église évangélique. Peut-être parce que M. Paul, un vieil anarchiste arménien, ne rentre dans aucune des catégories d’illuminés qui se partagent désormais le quartier. Et puis il vend sa littérature profane au poids, ce qui le rapproche plus de l’épicier que du dealer de livres shaïtaniques. De temps en temps, le libraire ajoute un ouvrage à la pile sans rien dire. Ellroy, Tosches, un Manchette inédit. Ahmed cligne très légèrement des yeux. Reconnaissant envers son fournisseur de ne pas le laisser sombrer totalement. De ces auteurs, il se souvient.

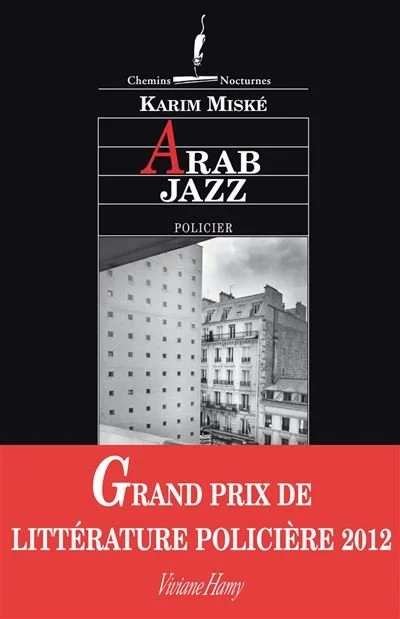

Publié en 2012 chez Viviane Hamy (et disponible en poche chez Points Policiers), « Arab Jazz » est le premier roman de Karim Miské. Jusqu’alors connu principalement pour ses films documentaires empathiques et incisifs (à l’image de son tout premier, « Économie de la débrouille à Nouakchott » en 1988, comme de ses succès plus récents, « Islamisme : le nouvel ennemi ? » en 1994, « Musulmans de France » en 2009 ou la somptueuse série « Juifs et musulmans » en 2013), il concocte ici un magnifique polar, à la fois hommage appuyé (de plus d’une manière, directe et indirecte – et ce dès son titre, bien sûr) à James Ellroy et à d’autres maîtres du genre que je vous laisserai découvrir au fil des pages, et création foncièrement originale d’un police procedural du XIXe arrondissement parisien, sachant nous plonger aussi bien dans la psychiatrie de nos délitements contemporains que dans la radicalisation intéressée de nos grandes religions.

Les romans lus tapissent les murs de son studio. Pas de bibliothèque, il les empile. Son espace vital se rétrécit au fil des lectures. Il tient ses comptes : deux tonnes cinq de polars, tous achetés chez M. Paul. À cinq tonnes, il s’arrête. D’après ses calculs, il aura alors juste la place de circuler entre son matelas et la porte d’entrée. Ce jour-là, Ahmed claquera la porte, laissera la clé dans la boîte et partira sans se retourner.

À cause de l’angle bizarre, il comprend immédiatement que Laura est morte. Ses lectures lui ont appris quelques règles à appliquer en cas de coup dur : ne pas se faire repérer, ne pas laisser d’empreintes. Etc. Une deuxième chose lui apparaît évidente : on veut lui faire porter le chapeau. Cette certitude remonte d’une zone en lisière de sa conscience où se sont accumulés un ensemble de petits signes presque ineffables : des bribes de mots entendues sur son passage, prononcées par il ne sait qui. Le sourire de Sam, le coiffeur, qui se transforme en brûlure sur sa nuque dès qu’Ahmed a le dos tourné. Le regard complice échangé à la périphérie de son champ visuel par deux ennemis supposés irréductibles. Des petites choses comme ça, dérangeantes, dont il comprend que la mort de Laura leur confère un sens rétrospectif – mais lequel ? Peu désireux de devenir le suspect principal, il ne fuira pas, mais il lui faut en savoir plus, déterminer ce qui se trame et pourquoi on veut l’y impliquer. Laura saigne encore, le meurtre est tout frais. C’est sûr, l’assassin souhaite incriminer le voisin de sa victime, mais il prendra certainement quelque distance avant d’appeler la police ou les journaux. Ahmed possède la clé du deux-pièces de la jeune femme. Il monte. La porte entrouverte grince au gré du vent.

Il entre en jouant de l’épaule, évitant que sa peau touche quoi que ce soit. Il lui faut voir par lui-même. Sentir. Dans l’enfilade du couloir, la baie vitrée, largement ouverte, laisse pénétrer un souffle mauvais. Le ciel gris s’est brusquement couvert, des nuages noirs affluent du parc de la Villette. Grondement sourd. Agir, vite. Au centre de la pièce principale, la table est soigneusement dressée pour deux personnes. Une bouteille de bordeaux débouchée, des verres emplis de vin aux deux tiers. Dans un plat en porcelaine blanche, un rôti de porc cru baigne dans du liquide rouge, un couteau de cuisine à manche noir planté en plein milieu.

On dirait une farce. L’irréel et le réel s’entremêlent. Le jeune homme vacille, cherche un appui. Sa main va pour se poser sur le rebord de la chaise lorsqu’une petite voix le rappelle à l’ordre : « Pas d’empreintes, mec, pas d’empreintes ! » Il recule, tourne la tête pour se retrouver brusquement face à lui-même, reflété dans le miroir ovale accroché sur le mur de gauche. Cela fait très longtemps qu’il ne s’est pas regardé. Il est surpris par ses joues creuses, son teint plus terre que bronze, sa barbe de dix jours. Mais autre chose le frappe, qu’il serait presque incapable de nommer : sa beauté. Pourtant, les rares femmes avec qui il a partagé quelques plaisirs disaient souvent « tu es beau » ou : « qu’est-ce que t’es beau, Ahmed ! ». Soudain, ces mots sans importance, entendus dans une vie antérieure, prennent leur sens. Ses cheveux légèrement crépus, ses lèvres pleines, la douceur de son regard constituent une véritable harmonie. Et d’autres éléments qu’il n’a pas envie de détailler. Il est ému. Il se souvient des regards de Laura, et de la clôture de son propre cœur. Il se détourne de son reflet pour rejoindre le balcon.

Et découvrir l’horreur qu’il sait devoir affronter.

Aux côtés du si étonnant et si attachant Ahmed, installé durablement – croit-on – dans une dépression semi-onirique nourrie d’abandon et de romans policiers « achetés au poids » – mais avec un goût assuré -, du bouquiniste Monsieur Paul, des lieutenants Hamelot et Kupferstein et de leur boss, le magnifique commissaire Mercator, Karim Miské nous entraîne avec une grâce efficace – comme dirait ailleurs Jérôme Leroy – dans les méandres de religions marchandisées bien plus qu’idéologisées (les groupuscules les plus vindicatifs de ce point de vue des trois « religions du Livre » en prennent ici chacun pour leur grade), de flics ripoux et / ou tenants de quelque ordre nouveau sans réelle équivoque, et malgré tout, de ce qui reste, plus vivace qu’on ne le croit généralement dans les journaux télévisés aux ordres, d’un peuple bonhomme pour qui le vivre ensemble, malgré tous ses aléas, veut encore et toujours dire quelque chose. Douze ans après sa publication, « Arab Jazz » n’a pas vraiment – heureusement ou hélas – pris de rides, et sa lecture offre plus que jamais, sans aucun prêche, un rappel salutaire de certaines réalités trop occultées ces temps-ci.

Trois heures quarante-cinq. Si la nuit a un cœur, c’est à ce moment-ci. Les lieutenants Hamelot et Kupferstein fument en silence des cigarettes blondes de contrebande face aux étoiles sur la terrasse intérieure du Bunker, le commissariat du dix-neuf. Leur lieu de travail.

En rentrant, ils ont été convoqués par Mercator, qui les attendait dans son bureau presque vide aux murs blanc cassé, en dessinant des ronds. C’est sa manière d’occuper le temps et l’espace. Tous les flics du lieu connaissent la manie du patron. Et savent qu’il ne faut pas l’interrompre. Hamelot avait fait remarquer à Kupferstein que le chef utilisait toujours le même mode opératoire. Le papier d’abord. Il ne s’abaissait jamais à tracer ses cercles sur celui du commissariat. Il achetait à la papeterie du Bon Marché ses propres ramettes « C » de Clairefontaine, un vergé blanc extrême, quatre-vingt-dix grammes. Le stylo ensuite. Un Sheaffer Legacy Heritage. Pour le reste, eh bien, il suffisait de le regarder faire. Un cercle par page, toujours au centre. Et de la même taille. Les feuilles s’empilaient à sa droite. Aucune ne dépassait.

Assis derrière son bureau en ébène laquée, Mercator semblait un dieu incompréhensible. On sentait que chacune de ses actions avait un sens. Cette aura de mystère constituait l’exacte nature de son pouvoir, tel un parchemin couvert de hiéroglyphes exposé aux yeux de tous et parfaitement indéchiffrable. C’est cela qui titillait Jean. En bon fils de communiste rationaliste, il ne pouvait renoncer à comprendre. Il accumulait les indices des idiosyncrasies patronales qui ne faisaient qu’épaissir le mystère. Cela amusait Rachel. Avec un sourire énigmatique, elle affirmait à son collègue que le secret c’était qu’il n’y avait pas de secret. Elle aimait penser à son patron comme à une sorte de maître zen dont elle serait l’auditrice libre. C’était infiniment reposant.

Mercator avait un coffre de ténor. Non pas l’impressionnante carcasse d’un Pavarotti, plutôt l’apparente bonhomie d’un choriste d’opéra, voire d’un caviste de la rue Daguerre. Rachel avait raison, le secret résidait en son absence. L’anatomie du patron disait tout de son être, de son rapport à l’existence et au pouvoir. On pouvait le feuilleter comme un livre d’images pour enfants. L’intelligence redoutable habitait son regard ainsi que ses gestes aussi précis qu’étonnamment déliés. Le goût de la chère et de la chair se devinait à ses joues, ses lèvres pleines, ses narines écartées, ainsi qu’aux plis au-dessus de la ceinture. Il n’était pas pour autant ce qu’on appelle un gros. L’équilibre de la graisse et du muscle était chez lui presque dialectique. Un peu trop de graisse pour rassurer l’adversaire. Et ce qu’il faut de muscles pour fondre sur sa proie au moment adéquat. L’idée étant que cela ne soit jamais nécessaire. Enfin, il dégageait une beauté bien à lui. Pas exactement celle des laids, non, plutôt le reflet d’une beauté pure emprisonnée dans un corps de flic. Un éclat de Brando en Kurtz que tout le monde ne voyait pas. Rachel l’avait perçu dès le début. C’est cela qu’elle suivait. C’est pour cela que Jean la faisait rire avec son obsession du mode opératoire. Qui n’était pour elle que la résultante du rapport entre l’intelligence, la beauté cachée et l’être-flic-au-monde de Mercator.

Cela dit, Hamelot était un bon flic, un très bon flic. Et il avait raison sur un point : le mode opératoire du Patron ne variait jamais. Sheaffer en apesanteur trois centimètres au-dessus de la feuille, il commençait par scruter la surface. Intensément. Puis ses paupières se fermaient, il ins- pirait tout en élevant son arme par destination à la hauteur du plexus. Trois secondes de silence et il l’abattait en laissant échapper une sorte de feulement. Dans un même mouvement, il traçait son cercle, les yeux toujours clos, reprenait son souffle, déposait le stylo, puis levait la feuille à hauteur du regard, ouvrait les yeux pour enfin contempler son œuvre. Un instant, et il la déposait délicatement sur la pile à sa droite. C’était fini.

Hugues Charybde, le 26/06/2024

Karim Miské - Arab Jazz - Points Policier Seuil

L’acheter chez Charybde, ici