“Hakanai Sonzai”, le ressenti japonais d'une créature éphémère d'Olivia et Pierre-Élie de Pibrac

Faisant suite à Desmemoria, réalisé à Cuba, sur les coupeurs de cannes à sucre, ce premier volet de la trilogie se prolonge aujourd’hui par l’exposition présentée au Muséee Guimet sous le titre Hakanai Sonzai « je me sens moi-même une créature éphémère ». Le couple d’auteurs Olivia et Pierre Élie de Pibrac présente ici un travail photographique anthropologique et social, dans une image très contemporaine. Le troisième volet de cette trilogie doit se poursuivre en Israël, prochainement.

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

HAKANAI SONZAI d OlIVIA et de PIERRE ÉLIE DE PIBRAC, présente une série de portraits des bannis de la société japonaise en couleur et une série de photographies noir&blanc de nature dans une scénographie sobre, efficace. La proposition est plutôt sage, Zen, maitrisée, ouverte.

La raison de ce travail, revendiquée par le photographe, un prétexte pour mobiliser dans cette aventure familiale du Japon, peut se percevoir comme une forme de déplacement et de concentration du processus de création lui même, autonome, afin de pouvoir se consacrer à cette photographie que tout un processus de production fait éclore, ici et maintenant, comme les fleurs d’un succès. Recentré autour de sa famille, ici nucleus, et notamment à travers l’implication active de son épouse Olivia, devenue co-auteur à part entière, le couple en son noyau, s’immerge en ce japon déprimé, s’investit aux côtés des bannis du système pour refonder sa présence salutaire au monde, en assemblant les personnages du théâtre de la vie et de ses drames. Il est alors ce démiurge aux deux visages, dans un aveu qui perce l’ombre.

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

Dans la salle de gauche, une galerie de portraits de grands formats montre ces bannis, figés, absents, douloureux, comme en suspens; lumière et couleur semblent éteintes, privilégiant la densité des corps, l’intensité des visages, dans leur expression souffrante. Les portraits, de face, de trois quart, de dos, glissent au fil du regard; ils sont réalisés dans l’intimité, l’entrée d’un appartement, sur le bord d’un lit, dans une chambre…. Dans une prolongation des récits confiés au couple de co-auteurs, assis à une table, le visage caché par une main dans un geste douloureux, un homme se cache et se dérobe, geste à la fois protecteur et fuyant. (On pense un peu à Raymond Depardon et sa série en Noir & Blanc, sur les hôpitaux psychiatrique, Asylum.)

La scénographie vise à donner à l’exposition dans sa distribution des photographies la gravité légère d’un instant, d’un geste, d’un regard fuyant, d’un corps à l’abandon, d’un équilibre qui se rompt, d’une disparition. Tout est questions, amnésies, eau lourde et légère, comme ce corps nu, sorte de gisant(e) dormant dans une chambre désordonnée, assommé(e) de somnifères et d’alcool (on peut le présager)… .le drame est présent, inscrit au reliquat d’un instant qui vaut durée, histoire, dramaturgies, avant ou après que la photographie en ait retenu toute la charge émotionnelle, photographiée sans pathos, dans une vraie sympathie (sens étymologique, souffrir avec) et dans une action salutaire et libératrice.

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

Chez Olivia et Pierre Élie de Pibrac, tout fait écho et se prolonge, leur photographie condense une histoire qui pourrait s’ouvrir, comme une porte et s’animer, revenir en arrière dans un feed back filé, comme si cette image là en contenait d’autres, subrogées, inclusives, si l’on préfère, échos de chocs; une sorte de compression du temps a pris cette relégation au travail de la souffrance, d’instants échappés portés à ce seuil présent, relais faits de ce qui a hanté littéralement et détruit une part de la personnalité de ces témoins d’un enfer qui a cru, comme un cancer et dont l’aveu se trouve ainsi cueilli par le couple créatif, en totale adéquation avec une représentation « moderne », amenant ces bannis à être perçus comme des fantômes, des spectres, errant entre deux mondes, flottant dans une dérive, mais aussi comme une part de notre identité; ils nous restent curieusement familiers, proches, essentiels, comme dans un conte philosophique moderne fait de personnages et d’allégories, dans un au delà du visible, un conte de papier glacé …

Ces personnages interrogent notre lien à la société humaine mondiale dans ses déchirures. Ici, le cri est intérieur, inaudible, cependant tellement présent et perceptible, parce que la photographie de Pierre Élie de Pibrac s’est réglée sur cette fréquence en en faisant le corps invisible de son image, dans ce refoulement social qui individualise et atomise tous les acteurs de la société. Condamnés à disparaitre en s’enfonçant dans l’invisible, ils sollicitent, plus qu’on ne pourrait le penser, notre regard et notre compassion. Il y a dans ce travail de création visuelle, une convocation de la part des auteurs, de participation à l’œuvre, dans un partage émotionnel discret et dans une distance.

Une poétique du salut et de la rédemption semble être inconsciemment au cœur de la motivation de ce travail, dans cette approche des situations où sont représentés, comme dans un théâtre brechtien, ces personnages. Mais c’est plus volontiers en s’éloignant de cette motivation trop ethno-centrée et occidentale que le couple cherche à établir par la photographie, l’ensemble des signes et signifiants qui entrent dans la réalisation de ces portraits in situ.

Que l’aventure photographique se fonde déjà sur le point de vue anthropologique, ici, dans une approche très sensible, voire topique, ou qu’elle nous convoque en tant que témoin, acteur, elle permet au couple Olivia – Pierre Élie de situer ces témoignages au sein de leur histoire propre, pour s’en saisir. Ce double mouvement est censé avoir une action sur la réalité de ce que ces personnages, ces exilés étaient avant la rencontre avec la proposition pibraquienne et l’image qui en résulte, ce qu’ils deviennent ensuite…. identifier leur histoire, ici matière vivante, pour créer, pour leur redonner une part de cette identité manquante, dans une assise, dans une fierté retrouvées, voilà le vrai mobile de ces portraits, l’enjeu humain. humain trop humain…

Tout un travail préliminaire a eu lieu. Comment trouver et faire relation avec tout ce qui compose et déconstruit le champ de l’intime, vecteur de ce qui fait portrait, pour engendrer le projet photographique?

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

Dans la correspondance que j’ai eue avec de Pierre Élie, pendant le voyage, Pierre Élie écrit:

« Nous avons eu la chance de pouvoir réaliser deux nouvelles mises en scène avec deux personnes rencontrées sur notre route et avec qui nous avons pu échanger, grâce à leurs quelques notions d’anglais. La première mise en scène fut réalisée dans la préfecture de Kagawa sur l’île de Shikoku où nous fîmes la connaissance de Masami San, une jeune japonaise énigmatique qui nous raconta des morceaux de vie et nous autorisa à la photographier. Je sortis la chambre une seconde fois dans la préfecture de Mie pour photographier Hayato San, un japonais à l’histoire surprenante, oppressé par un passé douloureux. »

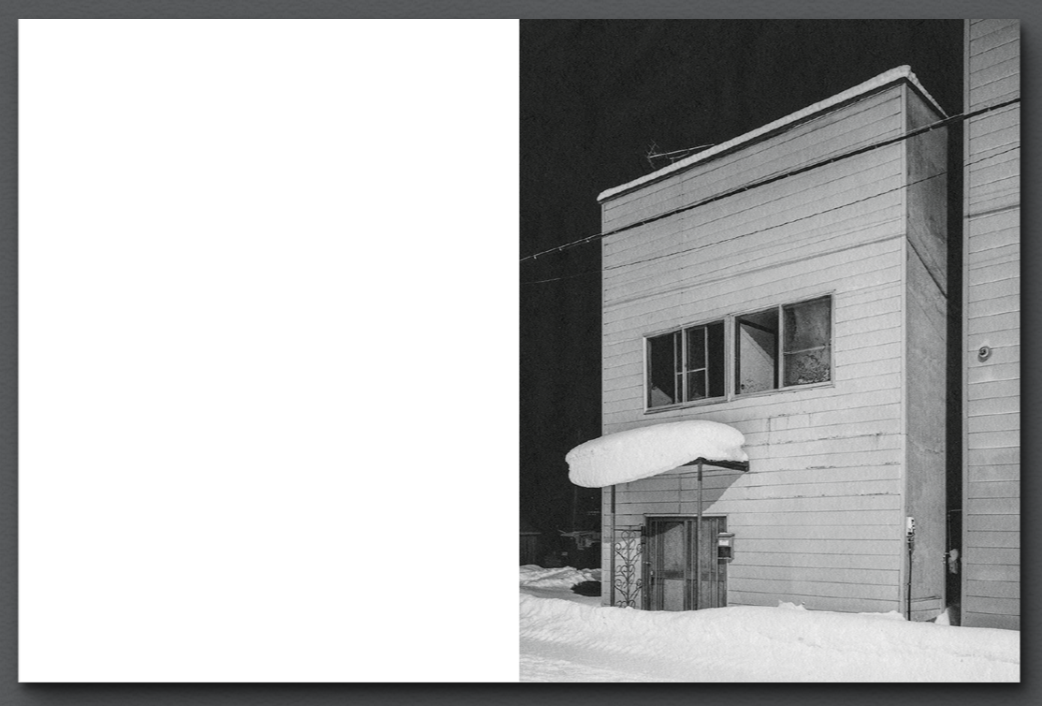

On entrevoit ainsi beaucoup mieux pourquoi et comment le photographe et son épouse ont recueilli l’histoire de ces réprouvés et par quel travail ils ont dû passer pour faire naître la bonne image… ce hors temps semble à lui seul une odyssée, une aventure dans un japon hivernal glacé, covidé, fait d’obstacles et de difficultés en tout genre.

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

« Les premières mises en scène sont très réalistes. J’ai souhaité impliquer Shirō et Satoru dans la construction photographique de l’image par le regard qu’ils portent sur leur situation, leur histoire, leur exil. Ainsi, nous avons construit, ensemble, des images reflétant leur quotidien, des moments de vie, de répit, de travail, d’angoisse, de solitude, de chagrin et de partage. »

C’est en feuilletant les pages du livre qui accompagne cette exposition, édité par l’Atelier EXB à cette occasion, que le sentiment d’être un témoin de toute une tragédie sociale s’affirme par la trajectoire, la course lente des images au sein du livre. D’où la valeur accordée à certains « décors », la nécessité d’inscrire la pratique productive dans un territoire, un paysage, dans la saison et l’instant.

Il y a dans ce travail, une référence aussi à cette photographie américaine de la grande dépression. Evans, Lange, Friedlander, Winogrand, Franck, la FSA… On se souvient du film les raisins de la colère de John Ford également.

En écho aux portraits « De retour à l’intérieur des terres, je sortis mon matériel pour photographier certaines maisons et commerces encore totalement délabrés, aux vitres brisées, aux façades fissurées, aux toits écroulés et aux objets rouillés abandonnés précipitamment et éparpillés sur un sol défoncé. Sur cette terre ayant forcé à l’exil, la nature reprend ses droits et les mauvaises herbes poussent. Ces photos posent le contexte pour les portraits et mises en scène à venir. Ces vestiges, encore bien présents malgré la reconstruction de maisons neuves aux allures fantomatiques, nous rappellent que sur le littoral, les plaies ne sont pas refermées. »

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

Sans doute Olivia et Pierre Élie de Pibrac provoquent ils un choc par une photographie qui peint la disparition dans sa présence, dans une sorte d’étude chromatique de la lumière, la nuit et le clair-obscur sont souvent convoqués.

Il faut dire qu’un portrait psychologique d’un Japon noir, mélancolique, se joue à travers ces images d’ exilés, que ces personnages portent un masque figé, ou que cette photographie choisisse de faire porter le regard vers ces lieux désertés, abandonnés, maisons éventrées, sous sol inondé, parking envahi par la brume, dissolvant la lumière de l’aube, rues sans intérêt, désertes, station service au bord de l’abandon. Tout un Japon est renvoyé à sa nuit et à ses cauchemars; un songe noir, lent, arrête le temps sur lui même, en suspend les acteurs, montre un envers du décor et mesure l’image du japon, à cette réalité des disparus, des laissésr pour compte, dans des quartiers pauvres, relégués.

Au delà de l’illusion théâtrale se joue la photographie d’Olivia et Pierre Élie de Pibrac, montrer ce qui est invisible, ce qui fait histoires au sein du visible, sens, dans une modernité de papier glacé, comme à plat. Que montre ce Japon là, Fukushima, après Hiroshima, sinon, une contamination systémique, épidémique, sociale et anthropologique, une histoire dramatique de contaminations et de drames planétaires. Où sont passés tous ces condamnés à vivre, depuis plus de dix ans, ce peuple invisible des lépreux modernes, quelle réalité est-elle la leur au quotidien, en quoi ce que nous voulons oublier, ici, en occident, nous contraint-il à fréquenter durablement ce travail de portraits et de signes, dans un décillement du regard, une sympathie avérée.

Dans ce Japon là, celui des photographies d’Olivia et Pierre Élie de Pibrac, un burn out s’est étendu sur toute chose, tout visage, toute nature, photographié dans ce glissement des abîmes, de la nuit, sans emphase, constat de la disparition, corps endormis au visage éteint, impavide, atonal, regards vides. Les signes de ce langage décryptent ce “ malaise dans la civilisation “. Par contamination et déplacement, noire est la nuit qui hante et qui rôde, aspirant toute vie, un voile recouvre la ville et ses habitants, la pandémie désertifie le pays, tout est vide et silence. La dépression s’étant étendue partout, êtres, choses, maisons, quartiers, villes. A travers cette photographie, Olivia et Pierre Élie de Pibrac retracent la terrible épreuve de l’irradiation du Japon par Fukushima. Ces damnés sont encore les figures tutélaires de tous les disparus et de bien des drames inconnus ici et là bas…

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac

Toute une communauté semble se dissoudre, tandis que parait une Nature n’ayant plus aucun rapport avec cette humanité aux habits de spectres… et pourtant, par quel miracle, celui de la lumière précise du photographe, sans aucun doute et de la détermination, de ses points de vue, pouvons nous encore espérer y discerner autre chose que cette retenue ponctuelle de l’instant où tout parait avant de s’évanouir, où tout s’affirme dans cette netteté ombreuse et claire du paradoxe, de l’être séparé en deux mondes, dans cette poésie native d’une déréliction qui fait ici œuvre consciente et aboutie, en racontant ce qui, du sensible à l’invisible, parcourt encore le chant de celui qui est présent au monde, crépuscules, temps d’arrêts, suspensions, décors, corps et visages tournés en eux mêmes, vers un envers, dans une sorte de point intérieur invisible qui, comme un trou noir semble absorber toute la matière de l’être au plus profond de son sang, de son âme…. ainsi ces personnages sont ils figés, fixés par cette aspiration de l’intérieur, comme happés, sans qu’ils ne semblent pouvoir s’en émouvoir.

Sommes nous désormais devenus, des survivants à nous mêmes ?…. ce qui nous contraint, si nous voulons rester présents, de relever, en lutte ouverte et alignés sur cet espoir, la nécessité d’un combat avec l’absurde, dans un réflexe anthropologique et contemporain, placés désormais aux fondements de l’acte créatif et artistique.

C’est également une contribution à la nouvelle conscience planétaire dont il me semble que nous avons grand besoin…. nous prédisposant, par leur exemple dans ce succès à les suivre et à les imiter sur toutes faces du monde.

Pascal Therme, le 9/10/2023

Olivia et Pierre-Elie de Pibrac - Hokana Sonzai - 20/01/2024

Musée national des arts asiatiques - Guimet 6, place d’Iéna 75016 Paris

-> Le lien vers le catalogue est là

HAKANAI SONZAI ©Pierre Élie de Pibrac