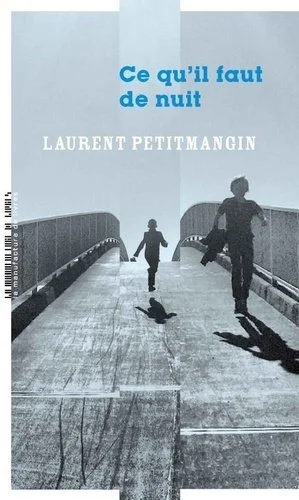

“Ce qu’il faut de nuit” : Modernes solidarités du premier roman de Laurent Petitmangin

Mêlant intimement le personnel et le social dans le drame feutré puis violent d’une famille presque ordinaire, formée d’un père et de ses deux fils, tous trois plutôt taiseux, un superbe premier roman, bouleversant et pudique, cruel et beau.

Fus s’arrache sur le terrain. Il tacle. Il aime tacler. Il le fait bien, sans trop démonter l’adversaire. Suffisamment vicieux quand même pour lui mettre un petit coup. Parfois le gars se rebiffe, mais Fus est grand, et quand il joue il a un air mauvais. Il s’appelle Fus depuis ses trois ans. Fus pour Fußball. À la luxo. Personne ne l’appelle plus autrement. C’est Fus pour ses maîtres, ses copains, pour moi son père. Je le regarde jouer tous les dimanches. Qu’il pleuve, qu’il gèle. Penché sur la main courante, à l’écart des autres. Le terrain est bien éloigné de tout, cadré de peupliers, le parking en contrebas. La petite cahute qui sert aux apéros et à la remise du matériel a été repeinte l’année dernière. La pelouse est belle depuis plusieurs saisons sans qu’on sache pourquoi. Et l’air toujours frais, même en plein été. Pas de bruit, juste l’autoroute au loin, un fin ruissellement qui nous tient au monde. Un bel endroit. presque un terrain de riches. Il faut monter quinze kilomètres plus haut, au Luxembourg, pour trouver un terrain encore mieux entretenu. J’ai ma place. Loin des bancs, loin du petit groupe des fidèles. Loin aussi des supporters de l’équipe visiteuse. Vue directe sur la seule publicité du terrain, le kebab qui fait tout, pizza, tacos, l’américain, steak-frites dans une demi-baguette, ou le Stein, saucisse blanche-frites, toujours dans une demi-baguette. Certains, comme le Mohammed, viennent me serrer la main, « inch’Allah on leur met la misère, il est en forme le Fus aujourd’hui ? » et puis repartent. Je ne m’énerve jamais, je ne gueule jamais comme les autres, j’attends juste que le match se termine.

Entre Metz et Longwy, à une quinzaine de kilomètres de la frontière luxembourgeoise, un petit village de Meurthe-et-Moselle, en phase terminale de désindustrialisation, sans indices visibles de reconversion réelle en autre chose. Le football y sert de passion tranquille, avec l’entretien de jardins qui furent ouvriers, et l’action syndicale pour les plus motivés ou les plus âgés, davantage par acquit de conscience, par habitude ou par goût de l’apéro convivial que par réel espoir socio-politique au quotidien. Un père, veuf, lui-même syndicaliste blanchi sous le harnais, et ses deux fils : Fus, vingt-quatre ans, et Gillou, dix-sept ans, se préparant doucement à entrer dans l’âge adulte, ou y étant même déjà. Un climat local en apparence serein, même si largement désabusé.

La mère est décédée dix ans plus tôt, à quarante-quatre ans après ce qu’on appelle pudiquement une longue maladie : « trois ans d’hôpital, de chimio, trois ans de rayons », « trois ans de merde, sixième-cinquième-quatrième, où il m’a vu totalement impuissant, n’arrivant plus à y croire, ayant perdu toute foi dans une rémission qui ne viendrait plus. ». Les séquelles familiales en sont sans doute profondes, mais ne s’expriment guère, dans cette bienveillance taiseuse qui caractérise ici le trio d’hommes. Jusqu’à ce qu’une série de déclics insidieux conduise à la catastrophe…

C’est mon dimanche matin. À sept heures, je me lève, je fais le café pour Fus, je l’appelle, il se réveille aussi sec sans jamais râler, même quand il s’est couché tard la veille. Je n’aimerais pas devoir insister, de voir le secouer, mais cela n’est jamais arrivé. Je dis à travers la porte : « Fus, lève-toi, c’est l’heure », et il est dans la cuisine quelques minutes après. On ne parle pas. Si on parle, c’est du match de Metz la veille. On habite le 54, mais on soutient Metz dans la région, pas Nancy. C’est comme ça. On fait attention à notre voiture quand on la gare près du stade. Il y a des cons partout, des abrutis qui s’excitent dès qu’ils voient un « 54 » et qui sont capables de te labourer la voiture. Quand il y a eu match la veille, je lui lis les notes du journaliste. On a nos joueurs préférés, ceux qu’il ne faut pas toucher. Qui finiront par partir. Le club ne sait pas les retenir. On se les fait sucer dès qu’ils brillent un peu. Il nous reste les autres, les besogneux, ceux dont on se dit vingt fois par match, vivement qu’ils dégagent, j’en peux plus de leurs conneries. À tout compter, tant qu’ils mouillent le maillot, même avec des pieds carrés, ils peuvent bien rester. On sait ce qu’on vaut et on sait s’en contenter.

Texte bouleversant sans effets spéciaux, pudique sans affectation, « Ce qu’il faut de nuit », premier roman de Laurent Petitmangin, publié en septembre 2020 à La Manufacture de Livres, est l’un de ces récits relativement rares qui mêle intimement le drame social et le drame familial, ici autour de la montée inexorable d’une extrême-droite dont bien des atours n’ont rien de diabolique et de la fatigue ressentie par plusieurs générations qui furent militantes pour davantage de justice sociale, plus ou moins en vain désormais. Dans un décor jadis arpenté par le Bernard Lavilliers de « Fensch Vallée », et plus récemment par le François Bon de « Daewoo » et l’Alain Giorgetti de « Pardonne pas – Sept roses rouillées à la mémoire de François Mitterrand », par exemple, l’auteur nous offre, dans le bruissement presque feutré du fait divers aux conséquences terribles, une vue en coupe de ce qui reste pourtant, sous le rouleau compresseur néo-libéral, de solidarités spontanées, d’élans fraternels inattendus, de compassions combattantes, et de possibilités modestes d’échappées belles, insuffisantes pour renverser la table à cartes biseautées, sans doute, mais jouant pleinement leur rôle de frein ou de courroie de rappel, en attendant peut-être mieux. Une lecture qui touche en plein cœur, et aussi entre les deux yeux.

Laurent Petitmangin - Ce qu’il faut de nuit - éditions La Manufacture de livres,

Hugues Charybde le 2/11/2020

l’acheter chez Charybde ici

Laurent Petitmangin