Nouveaux souvenirs du futur : les US de Trump/Bardella - comme ici, là-bas !

Joliment déjantée, une formidable enquête de terrain au cœur de l’Amérique trumpiste, mais pas que… Une leçon de journalisme vivant et intraitable.

Ça faisait une heure qu’on attendait Louis sur un banc de l’aéroport de Dallas. Nicolas craquait complètement parce qu’il manquait déjà de thunes, au premier jour d’un voyage qui devait durer deux mois. En vérité, il n’avait pas du tout la tête à l’Amérique depuis les massacres du Hamas en Israël et l’autre massacre à grande échelle de l’armée israélienne à Gaza. Il n’arrivait pas à décrocher des images tournées dans les territoires occupés où il avait travaillé comme photoreporter. Celle d’un jeune homme désarmé de Masafer Yatta notamment. Nicolas connaît ce gars qui a reçu une balle dans le ventre, à bout portant, tirée par un colon israélien. Il connaît aussi le cousin de ce gars, Basel Adra. Il a vécu chez lui, il l’a suivi et il l’a photographié quatre ans avant que la Berlinale ne lui remette le prix du documentaire pour No Other Land. Ne pas « y être » pendant que « ça » se passe, pour Nicolas, c’est une torture. Il s’est résigné à venir malgré tout, parce qu’on a les billets pour le Texas, parce que c’est prévu, enfin pour tout un tas de raisons plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, mais qui ont pesé suffisamment dans la balance pour lui faire prendre une décision qu’il assume à moitié. Pendant que Nico ressasse son amertume sur un banc minable de l’aéroport, Léo se demande ce que peut bien foutre Louis, dans l’arrière-salle des douanes où il est s’est fait embarquer par un agent zélé.

« Ce papier m’autorise à fouiller dans tous vos appareils électroniques. » Voilà où il en est, Louis, assis face à son douanier pas commode. Le type s’est mis en tête de farfouiller dans le carnet d’adresses et l’album photo du téléphone sans que Louis n’ait tellement l’occasion de protester. Un bout de papier brandi de l’autre côté d’un bureau lisse a eu l’air d’authentifier que la procédure était parfaitement légale et nécessaire, si ce n’est indispensable. Alors Louis justifie de tel ou tel aspect de sa vie en usant du minimum d’insolence syndical. « Vous avez une copine, visiblement ? » Louis hoche la tête, pas peu fier. « Pourquoi elle n’est pas avec vous ? » Alors ça, c’est une bonne question, du genre à plonger l’intéressé dans des abîmes de réflexion, si insondables qu’il risque d’y rencontrer Nicolas, plongé de l’autre côté, dans ses abîmes à lui. « Vous savez que c’est cher, les États-Unis ? » Louis sourit confiant. Il croit savoir, l’inconscient, mais il est très loin du compte. « Comment vous allez faire, avec 2 000 dollars pour deux mois de road trip ? » Un autre que Louis se serait senti piégé, mais face aux glaçantes administrations la jeunesse fougueuse a pour elle l’air bravache et l’insouciance. « Oh vous savez, je suis jeune, je peux me priver de manger. J’endure. » Il faut croire que le flegme légendaire du plus jeune du trio a fini par triompher de l’agent. Nous étions trois reporters français libres en Amérique.

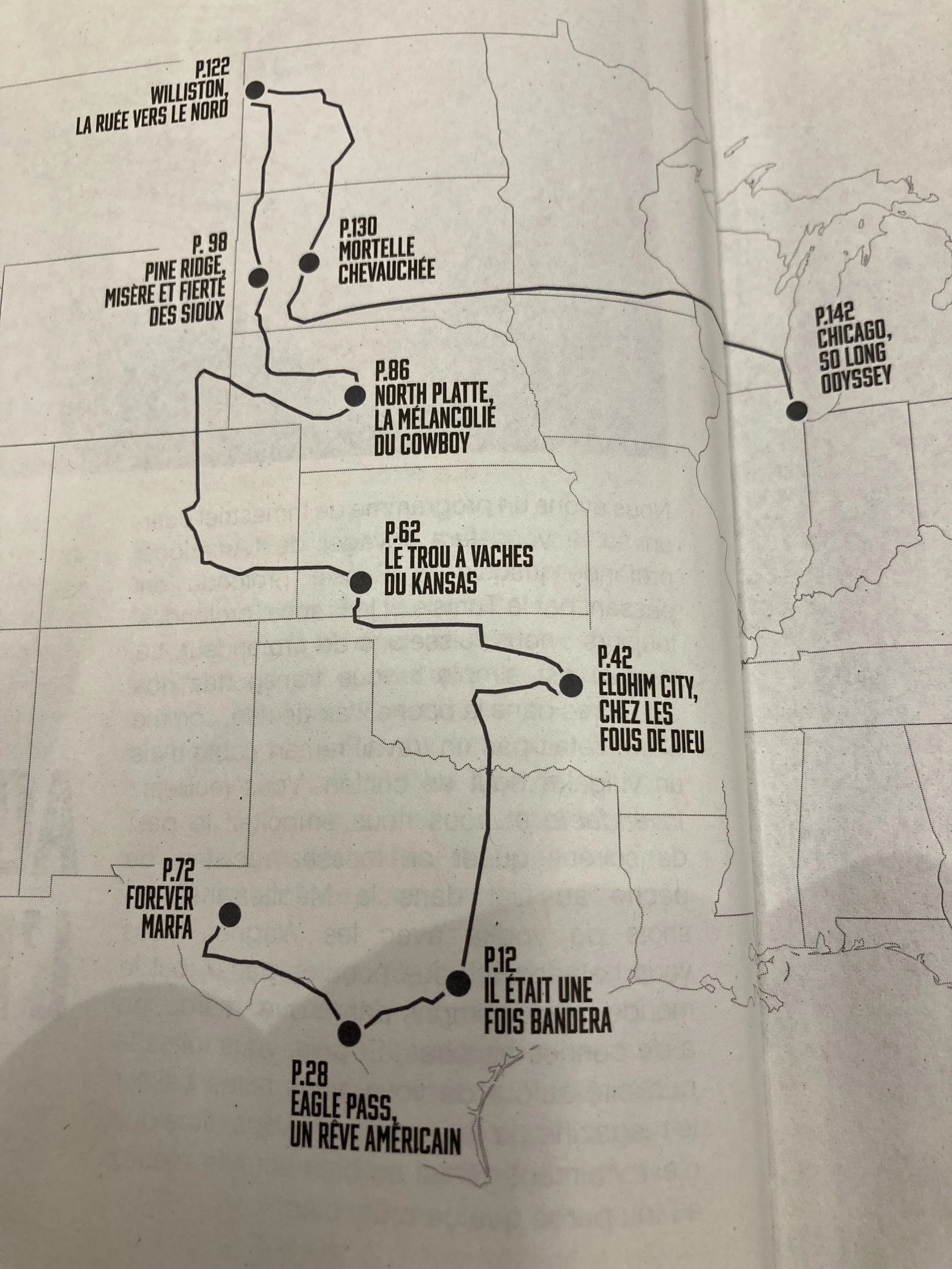

Les trois compères de la revue Invendable (et leur équipe de soutien à distance et a posteriori, qu’il ne faut évidemment pas oublier) nous avaient surpris et enchantés avec leur numéro 0, « Berlin en berline » – où l’on ressentait jusque dans sa chair intellectuelle la joie du calembour au service d’une enquête déjantée mais ô combien sérieuse auprès des opposants russes en exil de nos jours dans la capitale allemande. Avec ce numéro 1, ils nous plongent à présent au cœur intime d’un périple éminemment politique, celui d’une traversée de la « verticale du vide » (comme l’appellerait sans doute tout « libéral » au sens américain du terme – ou « progressiste » de par chez nous) des États-Unis, vaste territoire central, entre Texas et Nebraska, où les « vraies valeurs » vont le plus souvent de pair avec la foi, l’amour des armes à feu et une forme de xénophobie bien sentie. Tout l’intérêt, à nouveau, de ce journalisme gonzo d’un nouveau genre (le regard curieux de Hunter S. Thompson est bien présent, là, dans un angle – mais il y a aussi ici tout autre chose à l’œuvre que le plaisir pur de la paranoïa trempée dans les mondes multiples de Las Vegas – comme nous le rappelait ailleurs un Bruce Bégout, par exemple) tient à la rencontre : aller toucher les clichés et les préjugés du doigt, du poing ou davantage encore, pour en éprouver la solidité ou la malléabilité, l’épaisseur ou la fragmentation. Et manier une forme souveraine d’empathie là où on ne l’attend pas.

◊Quelque chose a bien dû changer pour que les Texans soient ainsi obsédés par la peur du changement – à la manière maladive de Nancy la coiffeuse ou à celle, combative, des armuriers du centre-ville dont la vitrine présente un revolver d’exposition gravé à l’effigie de Donald Trump. « Ce n’est plus comme avant », regrettent les vieux de la vieille entre une pinte et un accord de blues. « Le crime augmente », déplorent leurs enfants qui n’ont pas vraiment d’exemple en tête et qui, Dieu soit loué, n’ont pas encore été témoins de cette immense poussée du crime dans leur campagne préservée, presque immaculée. « Ce sont les villes qui deviennent folles », expliquent-ils. « Il y a le diable, là-bas. » Ça paraît vague mais tout ça fait des remous. Face aux urbains, face aux démocrates, face à « ceux qui veulent du mal à l’Amérique » et notamment les « hordes de criminels latino-américains qui affluent à la frontière », les Texans parlent toujours de se défendre en pointant leur gun à la ceinture. Souvent, il n’y a pas de gun, c’est leur portable dans l’étui. C’est toujours exceptionnel, d’habitude ils ne sortent jamais sans leur arme à la hanche mais, chaque fois, quelque chose a fait qu’ils l’ont laissée à la maison. Les Texans désarmés trouvent toujours une bonne excuse pour être sortis comme des fucking New-Yorkais, sans flingue, autrement dit presque à poil. Ça fait partie de leur culture, ce rapport biaisé au récit, à la légende, au mythe « qui n’en est pas un », cet attachement à se montrer à la hauteur d’eux-mêmes, et tant pis si leur réalité diffère sensiblement du discours qu’ils entretiennent. Tout l’enjeu de notre voyage, à travers cette vaste ZAD de l’Amérique trumpiste, consiste à documenter le décalage entre ce que sont les conservateurs, ce qu’ils disent être et ce qu’on en dit, nous, les gens à qui ça ne viendrait pas à l’idée de porter un flingue à la ceinture. Dans le meilleur des mondes, ce genre de pont de compréhension pourrait un jour empêcher Nancy et son mari d’attraper un flingue pour aller « défendre » la belle Marfa, capitale de la hyper perdue en plein désert, contre les méchants démocrates arc-en-ciel. Ça pourrait aussi mettre un peu de nuances dans nos galeries de portraits des gros bouseux réactionnaires. Et même – peut-on rêver ? – donner envie à tout un tas de gens de consoler Nancy.

Au fil de ces visites et de leurs conforts éprouvés ou surprises induites (dont le déroulé réel a été légèrement et subtilement retravaillé au gré d’une discrète mais indispensable scénarisation), on rencontrera en effet « de tout » : supporters dévots du trumpisme le plus basique, fantasmant au quotidien un « grand remplacement » dont ils ont entendu parler par ouï-dire, maniaques des armes qu’ils confondent volontiers avec leurs droits et leurs libertés, suprémacistes de tout acabit, religieux fondamentalistes perdus au fond de leurs convictions, mais aussi migrants et clandestins joliment exploités, marginaux discrets tentant de se fondre dans le paysage, Indiens rageurs vis-à-vis d’une injustice fondamentale et jamais avouée – et encore moins effacée. Même dans cette « verticale du vide » réputée si monochrome, les trois enquêteurs à la diable et à l’arrache érigées en modus operandi parviennent à faire vivre de la mosaïque inattendue. Nantis d’un humour et d’un culot à toute épreuve, d’une ironie qu’ils savent moduler au centimètre pour être toujours plus ou moins acceptés, témoins parfois légèrement incrédules d’élans de solidarité et de gentillesse venus en apparence de nulle part, ou au contraire contourneurs adroits (ou vifs à l’escampette) de manifestations soudaines d’hostilité franche et de plus en massive, les Invendables nous offrent un récit précieux. On se délectera en bonus de leurs éditos (en ligne, ici) qui exposent leur démarche avec le même humour intransigeant et une identique absence de peur – qu’il ne faudrait pourtant confondre avec aucune forme d’inconscience -, et on appréciera à sa formidable valeur cette leçon joliment extra-terrestre de journalisme contemporain n’ayant pas froid aux yeux – et n’hésitant pas à payer de sa personne pour étudier ce qu’il en est plutôt que ce qu’on en dit ailleurs.

On en a entendu des belles chez Isaac et Shonah. Celle-ci pense par exemple que, après avoir modifié l’histoire américaine dans les manuels scolaires pour donner honte de leur pays aux élèves, les wokes finiront un jour par « supprimer le mont Rushmore », l’immense montagne sculptée, dédiée aux pères fondateurs de l’Amérique. Même Isaac l’a lâchée sur ce coup. Il secouait la tête pendant que nous demandions naïvement à sa femme comment on supprime une montagne. C’est resté en suspens, le temps qu’Isaac rebondisse sur la montée des eaux qui n’existe pas, sur la « propagande LGBT » qui existe – ô bon Dieu, oui – et sur la dernière présidentielle volée par Biden. Parce que, pour Isaac comme pour une majorité des gens que nous rencontrons ici, ça semble totalement lunaire que Biden ait pu l’emporter étant donné que tous les bleds alentour soutiennent Trump. La lune, ce sont les grandes villes. Elles sont pleines de crackos, de violeurs d’enfants et de deep state.

C’est à peu près ce que nous confirme David Millar, au lendemain de notre arrivée à Elohim City, au cours de l’interview filmée qu’il nous accorde exceptionnellement avant la messe dominicale. « Je ne donne plus aucun entretien mais je vous fais confiance, seulement à vous. J’espère que vous ne me trahirez pas. » Malgré toute l’ironie mordante dont nous usons et abusons, nous considérons que nous ne le trahissons pas. Nous essayons de vous rapporter des échantillons de vies et de pensées venus d’Elohim City, en montrant la logique interne des habitants, sans justifier les propos qui nous choquent mais en les plaçant dans un contexte. Nous sommes bien sûr contraints de sélectionner les passages et d’en raboter, à notre grande peine, pour ne pas rendre ce magazine trop indigeste.

« Attention, ici c’est sympa mais il y a plein de gens bizarres, très conservateurs, racistes… », nous a prévenus une jeune femme de 20 ans, au milieu de la messe de quatre heures, le dimanche. Il y a cette mise en garde, bienvenue, et puis toute l’étrange empathie du reportage. C’est son principal intérêt et sa raison d’être : plonger dans un monde qui n’est pas le nôtre et tenter de sonder les limites de notre arc de compréhension. Peut-on trouver un terrain d’entente avec Daniel qui estime que les dizaines d’années de prison pour les insurgés « pacifistes et pro-démocratie » du Capitole sont un scandale judiciaire gravissime ? Ou avec cette allumée qui bénit le bébé de Johnny en s’exclamant, les larmes aux yeux, que Jéhovah lui est apparu un an plus tôt pour lui annoncer sa venue ? Avec Benjamin qui n’a jamais rencontré d’Arabe et se moque des sonorités des prénoms maghrébins en faisant mine de cracher « arrrr barrrrr karrrr » pendant que ses copains lancent des youyous en riant ?

De notre côté, on ne regrette pas d’avoir essayé, d’autant que ces deux jours au plus près de l’Esprit Saint ont été les seuls économiquement viables de notre longue et coûteuse équipée sauvage. Avant qu’on s’en aille, la grande famille des Millar a prié pour notre voyage et puis, soudainement, tous des adorables blancs suprémacistes ont défilé à la queue-leu-leu pour nous foutre des billets de 20 dollars plein les poches. On s’est débattus, on vous assure, mais il n’y avait vraiment rien à faire. Et dans la forêt, sur le retour, ben, comment vous dire ? L’ambiance dans la voiture avait changé du tout au tout par rapport à l’aller. Ça en faisait des liasses de billets verts. En recomptant, ça faisait même 300 dollars, un bon pactole, plus que tout ce qu’on n’avait absolument pas gagné jusque-là grâce à notre merveilleux métier de reporters indépendants. Alors, en bons païens insolents, irrévérencieux, irrécupérables que nous sommes, on a tout claqué en deux soirs sur les comptoirs de la première ville venue, Tulsa, un lieu divin pour ce qu’on s’en souvient.

Hugues Charybde, le 12/06/2024

Invendable n°1 : Let's Get Lost - éditions Invendable

l’acheter chez Charybde ici