Jean-Philippe Laraque dévoile des jours de queer

Intimes et politiques, délicieusement queer, sept contes pour détourner des motifs que l’on croit un instant connaître avant que n’y surgisse la belle surprise d’une inquiétante étrangeté.

Prospero était bouc de par son signe astrologique chinois, mais Prospero n’avait jamais su s’il était bique ou bouc. Et, en ces temps difficiles, le doute taraudait ses trente-trois ans tout neufs de façon très violente.

La question n’était pourtant pas nouvelle.

Déjà enfant, la directrice de l’orphelinat, une ancienne institutrice bonne sœur défroquée sans âge, lui posait la question : « Ben t’es ben bique ou ben bouc ? » L’interrogation, formulée dans ce patois qu’elle seule semblait connaître, surgissait à chaque flagrant délit d’indécision de Prospero. Et ils étaient nombreux, émaillant le train-train de ses longues journées d’écolier.

Yaourt ou macédoine de fruits… bique ou bouc ?

Football ou basket… bique ou bouc ?

Histoire ou géographie… bique ou bouc ?

Film ou bande dessinée… bique ou bouc ?

Chaussettes grises ou chaussettes bleues… bique ou bouc ?

Pour tout, ou presque tout, identifier ses désirs était un problème. L’expression lui collait à la peau, aux semelles, jusque dans la cour de récréation où ses camarades le défiaient de répondre à la question, à la moindre occasion. Ignorant que, pour certains des adultes qui les entouraient, ces mots pouvaient parfois moquer un manque de masculinité ou évoquer le soupçon d’une orientation homosexuelle possible.

Prospero n’avait que 9 ans.

C’est au moment de la puberté, lorsque ses seins commencèrent à pousser, qu’il lui sembla clair que la question ne faisait pas seulement référence à son indécision chronique. Bique et bouc étaient femelle et mâle. Et si la poitrine naissante de Prospero promettait d’être généreuse, son pénis gagnait lui aussi en taille, devenant parfois tout raide et vigoureux, assurant par ailleurs la production de ce que les grands nommaient fièrement leurs cartes de France nocturnes. Les siennes étant apparemment abondantes et d’une superficie géographique tout à fait remarquable.

Mais il n’en disait rien. De même qu’il taisait le plaisir intense qu’il éprouvait en effleurant ses seins.

Il était elle. Elle était il. Fille et garçon.

Et à ses yeux ouverts sur un monde nouveau, la question bique ou bouc pointait la bizarrerie de cette dualité, l’invitant maintenant clairement à choisir son camp, de façon pressante.

Pourtant, la directrice avait beau lui garantir avec bienveillance que se décider lui rendrait la vie considérablement plus simple, cela lui semblait impossible.

Pour ses douze ans, la vieille dame lui avait arrangé un rendez-vous avec un sexologue, ancien amant de vingt ans son cadet. Le vieux monsieur gentil, très érudit, lui avait expliqué quelles étaient ses options, avec simplicité. Prospero pouvait suivre un traitement hormonal et ne plus avoir de seins rebondis. Ou il pouvait se faire opérer et se débarrasser de son pénis.

Pour l’aider à prendre conscience de la nécessité d’un choix, le docteur lui avait même raconté l’histoire de l’âne de Buridan. Une bête qui, à force d’hésiter entre son seau d’avoine et son seau d’eau, était morte de faim et de soif.

L’analogie avait laissé Prospero perplexe. Mais lui avait fait peur. C’était trop.

Il s’était mis à hurler, pleurer, crier. Réussissant tout de même à articuler quelques mots qui disaient sa frayeur et son incapacité profonde à choisir. La directrice de l’orphelinat désapprouvait son attitude, mais elle était intelligente de cœur et d’esprit. Elle avait entendu et compris le désarroi de Prospero, et l’avait alors aidé à continuer à vivre son adolescence le mieux possible, sous l’identité du garçon que tous ses camarades connaissaient jusque-là. L’ajout de quelques traits pudiques à sa personnalité et de contorsions sous la douche pour dissimuler sa poitrine avait complété l’affaire. (« Bique ou bouc »)

Certaines autrices et certains auteurs mettent en œuvre un talent particulier pour nous démontrer la pertinence contemporaine des mythes et des archétypes issus d’un passé fort lointain, quand ce n’est pas celle – à toujours reconsidérer – de certains contes de notre enfance, rendus à nouveau vifs grâce à des détours imaginatifs et rusés, mais toujours sensibles. On songe ici aussi bien, par exemple, à l’Angela Carter de « La compagnie des loups » (1979), revisitant certains contes parmi les plus classiques de notre enfance (issus de Perrault, des frères Grimm ou d’autres), ou à la Marie Cosnay de « Cordélia la guerre » (2015), s’emparant du « Roi Lear » de Shakespeare qu’à la Nina McLaughlin de « Sirène debout – Ovide rechanté » (2019) ou à la Yoko Tawada de « Opium pour Ovide » (2000), opérant toutes deux sur le terrain si riche des « Métamorphoses » d’Ovide.

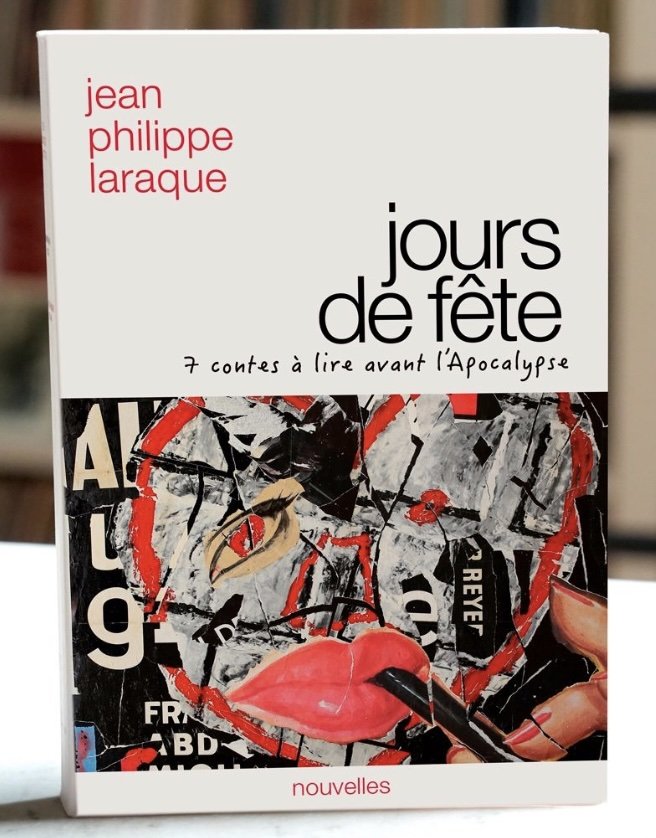

Avec « Jours de fête », premier recueil publié en octobre 2024 aux éditions Nouvelles, Jean-Philippe Laraque, réalisateur et scénariste à la ville, rejoint avec un brio certain ce club qui, s’il n’est ni secret ni fermé, bien entendu, demeure néanmoins relativement exclusif de nos jours.

Sa maman n’avait jamais été très affectueuse. Elle lui rappelait d’ailleurs régulièrement qu’il était un accident et qu’elle n’avait jamais souhaité avoir d’enfant. C’étaient exactement ces mots qu’elle employait. Avec une douceur inhabituelle, elle ajoutait toujours que c’était son père qui avait insisté pour qu’ils le gardent ; alors elle s’était laissée convaincre. Mais son père était mort depuis longtemps et le nouveau chéri de sa maman, son beaudaddy, n’apaisait plus cette amertume.

Ni lui. Ni rien. Ni personne.

L’obligation de rester chez soi toute la journée n’avait rien arrangé. Leur appartement n’était pourtant pas petit. Il était même un des plus agréables de cette copropriété de taille moyenne qui comprenait deux bâtiments en pierre de taille de quatre étages, autour d’une jolie cour. Non, l’espace n’était réellement pas le problème. C’était plutôt le fait qu’aucun d’eux trois n’était habitué à ce qu’ils y tournent en rond, ensemble, toute la journée.

Ainsi, au fil des jours, les reproches s’étaient changés en remontrances, rapidement transformées en éclats et gronderies de colère, bientôt accompagnés de petites tapes sur la tête et de claques plus ou moins sonores.

Plus de bruit que de mal.

Au début en tout cas.

Car, démangée par l’envie d’aller plus loin, la maman de Titus avait vite réalisé qu’en prétextant une mauvaise connexion internet à cause d’un réseau devenu défaillant, elle pourrait justifier l’impossibilité d’une participation visuelle de son fils aux quelques heures d’école à distance. Elle l’avait ainsi rendu invisible aux yeux de son institutrice et des autres élèves de sa classe, sans que sa voix ne puisse rendre compte des griffures pourpres, balafres bleutées et hématomes violines qui agrémentaient, ornaient, constellaient maintenant la peau rose pâle de ses joues de petit garçon bouclé. Aussi blond que sa maman était brune.

Titus avait bientôt huit ans.

La première gifle qui lui avait vraiment fait mal.

Il s’en souvenait très bien.

C’était trois semaines après le début de ce que son beaudaddy nommait l’inévitable confinement nécessaire et obligatoire pour freiner la propagation massive de cette saleté de virus mortel ; il disait à chaque fois tous les mots. Les projets en cours de sa maman s’étaient interrompus les uns après les autres. Free lance, elle organisait des événements pour des entreprises et l’interdiction de se rassembler avait tout mis par terre, sans qu’elle n’ait plus aucune visibilité sur son avenir. Elle avait toujours été sur la brèche et se retrouvait soudain avec beaucoup trop de temps. À cran, elle se cherchait des activités pour ne pas sombrer dans le désespoir et la panique. Elle venait de repérer sur internet un site de producteurs en direct qui proposait aux citadins reclus la livraison hebdomadaire de paniers bio de fruits, légumes, fleurs et condiments. Il fallait au moins trois commandes à la même adresse. Elle l’avait proposé aux voisins de sept appartements de l’immeuble, en avait convaincu quatre, dont le gardien et la gardienne.

Cinq paniers, c’était parfait.

Elle avait tout organisé, créant même pour l’occasion un groupe WhatsApp auquel elle avait également inscrit d’office ceux qui avaient poliment décliné l’offre, ou pas répondu, persuadée qu’ils changeraient d’avis, séduits par l’effervescence qu’allait certainement générer cette initiative.

Et de fait, celles et ceux qui avaient commandé des paniers s’étaient tout de suite révélés très actifs. Les échanges aussi créatifs que conviviaux fusaient au fil des messages qu’ils s’échangeaient. Chaque jour, ils rivalisaient d’inventivité pour élaborer de nouveaux plats avec les ingrédients qui leur avaient été imposés, et dont ils s’émerveillaient quand c’était la première fois qu’ils les utilisaient. Ils partageaient des photos que la maman de Titus lui montrait sur son téléphone dernier cri qu’elle s’était achetée pour son travail, juste avant que tout s’arrête. Elle lui demandait de lire les énoncés et descriptifs à voix haute, affirmant que c’était pour lui un excellent exercice d’articulation et de diction, car il avait parfois des problèmes à prononcer les syllabes dans le bon ordre.

Titus s’exécutait, avec entrain, application et conviction.

En y mettant le ton. Il voulait faire plaisir à sa maman et sentait bien qu’il valait mieux ne pas la contrarier.

« Curry de poulet jaune rouge et vert aux poivrons, du panier. » « Poulpe en graines de quinoa avec carottes et herbes, du panier. » « Œuf poché à la nage de crème de petits pois et gelée de menthe, du panier. » « Jambon torchon dans ses fanes de radis et graines de sésame, du panier. » « Chirashi de poissons fumés jeunes oignons en aromates et fleurs comestibles, du panier. » « Trio brebis blette et betterave marinés au citron, du panier. » « Crumble sarrasin fenouil rhubarbe et fraises, du panier. »

Il s’appliquait à bien prononcer, sans se laisser distraire par les photos qui, à son avis, se ressemblaient toutes un peu : moyennement jolies dans l’ensemble, et en tout cas bien moins belles que celles des plats de sa maman qui, quand elle ne trichait pas en récupérant des visuels sur des comptes Instagram auxquels elle était abonnée, embellissait la réalité avec les outils baguette magique intégrés de son téléphone, qu’elle maîtrisait parfaitement.

La maman de Titus était un as des réseaux sociaux. (« La vengeance est un plat »)

En sept nouvelles, sept « contes à lire avant l’Apocalypse » comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage (car leur statut émotionnel s’affirme brillamment incertain), chacun assigné à un jour férié ou votif particulier, du Lundi de Pâques à la Fête des Mères en passant par le 8 mai, le 14 juillet, le 15 août, le Labor Day ou le Jour de l’An (on découvrira à la lecture le machiavélisme subtil qui préside à ces attributions), Jean-Philippe Laraque nous entraîne dans son parcours endiablé, à découvrir ou redécouvrir les motifs mythiques (anciens ou modernes) – souvent socialement et politiquement décisifs – de l’Hermaphrodite (merveilleux et osé « Bique ou bouc »), des parents abusifs (superbe « La vengeance est un plat »), du client mystérieux et du malentendu (goûteux « L’hirondelle qui ne faisait plus le printemps »), de Vulcain et du Manchurian Candidate (« C’est en forgeant », sans doute ma nouvelle préférée du recueil, incluant une grâce couturière et néanmoins métallique digne de Sabrina Calvo), du message du destin déchiffré post-mortem (poignant « 4 000 années d’horreur »), de la métamorphose du papillon (pénétrant « La méthode Diogène » où les modèles mathématiques et les syndromes d’accumulation deviennent proprement révolutionnaires), ou encore naissances miraculeuses et réputées contre nature (redoutable « Caviar sous X »).

Si l’auteur, dans sa brève introduction, invoque à l’appui de son envie de conte les mânes littéraires d’Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, de Bram Stoker, de Robert Louis Stevenson ou d’Erckmann-Chatrian, son fantastique à lui s’affirme bien personnel, mêlant étroitement tendresse et cruauté, douceur et fouet, intime et politique, tordant d’une manière délicieusement queer la plupart des attentes instinctives de la lectrice ou du lecteur face à ces situations réputées connues, mais devenant, par cette petite magie de la narration, d’une belle et inquiétante étrangeté.

Elle se revit enfant, l’envie de rien, passant des heures à fouiller Internet, persuadée que cette errance l’amènerait un jour à découvrir son futur métier. Quelque chose qui donnerait un sens à sa vie. Et puis il y avait eu ces quelques minutes. Un bout de documentaire sur la robe que Marilyn Monroe portait pour chanter « Happy Birthday » au président des États-Unis. Ce soir du 19 mai 1962, John Fitzgerald Kennedy fêtait ses 45 ans au Madison Square Garden à New York.

Coquelicot avait retenu tous les détails.

Le couturier était français. Il s’appelait Jean-Louis, vivait et travaillait à Hollywood pour le cinéma. Couronné de succès, il avait conçu ce vêtement à la demande de la star.

Sur mesure, dans le plus grand secret.

Douze mille dollars. Dix-huit couturières. Sept jours de travail. Vingt couches de soie superposées pour jouer la transparence. Des milliers de pierres du Rhin pour scintiller comme des diamants. Et surtout, un fourreau si étroit que la robe avait dû être cousue sur l’actrice quelques minutes avant qu’elle monte sur scène. Ce moment, dont il n’existait aucune trace en images, avait emballé l’imagination de la jeune femme encore enfant.

Un rêve éveillé. Comme une prophétie.

L’actrice était debout dans sa loge. Toute nue. Elle se glissait dans le vêtement que lui présentaient deux petites mains, comme on les appelait à l’époque dans les maisons de haute couture. Une troisième s’approchait, aiguille et fil à la main. Elle cousait les quelques points nécessaires.

Invisibles. Essentiels.

Et scellait l’étoffe sur le corps de l’actrice.

Dans la vision de Coquelicot, le geste délicat de la femme devenait le sien. La main, sa main.

Une joie immense avait envahi l’enfant.

Une certitude.

Elle deviendrait couturière. Et un jour, lors d’un événement exceptionnel, elle serait à son tour la petite main qui scellerait un vêtement mythique sur le corps d’une star.

Ce jour était arrivé. (« C’est en forgeant »)

Hugues Charybde, le 1/12/2024

Jean-Philippe Laraque - Jour de fête, sept contes à lire avant l’apocalypse - éditions Laraque

l’acheter chez Charybde, ici