Une vague de rédemption roule autour de Bréhat

Sur une île de Bréhat fictive et magnifique, un bédéaste ruiné, échoué là presque par hasard, parviendra-t-il à réaliser la fresque municipale de la rédemption ? Profondément hilarant et néanmoins joliment vertigineux, un roman réjouissant et très réussi.

J’étais arrivé sur l’Île quelques mois plus tôt à la suite d’un naufrage, à croire qu’il n’y a pas d’autre façon d’aborder une île, comme Robinson, comme Ulysse. Ou comme Napoléon, parce qu’échouer à Sainte-Hélène si ce n’est pas un naufrage, je ne sais pas ce que c’est.

Le naufrage était celui de mes ambitions, que j’avais été contraint d’ajuster à la réalité du monde. Une douloureuse dégringolade. L’homme à l’intérieur était resté le même dans ses aspirations, la blessure en plus. Et contrairement à ce que tout le monde répète, tout ce qui ne vous tue pas ne vous rend pas plus fort. Tout ce qui ne voue tue pas, un accident, une maladie, une opération ou un échec professionnel, vous affaiblit. Ce qui ne vous tue pas vous mine, vous ronge, vous use, nuit à la qualité de votre sommeil, crée de l’angoisse, du stress, de la dépression, des rides, des cheveux blancs, des ulcères, des cancers et des douleurs musculaires. Tout ce qui ne vous tue pas raccourcit votre espérance de vie.

Je viens d’une lignée qui a produit des cavalcades d’aurochs sur les murs de grottes providentielles, sculpté les batailles de Trajan autour d’une colonne de marbre de Paros, peint les semailles de l’Égypte ancienne sur les parois de la tombe de Nakht et dessiné les trente-neuf feuillets en accordéon d’un codex maya conservé à Dresde. Mes prédécesseurs racontaient le monde en images quand l’écriture n’existait pas et que les écrivains étaient encore dans les arbres.

Ceci pour remettre en perspective le fait qu’un auteur de bandes dessinées n’est pas nécessairement quelqu’un qui n’a jamais rien su faire d’autre que de gribouiller dans les marges de ses cahiers, lieu commun qui lui colle à la peau et autorise ses lecteurs à lui taper dans le dos et à le tutoyer sous prétexte qu’ils ont l’habitude de le lire aux toilettes.

L’échec du premier tome de La Galaxie des Mille Soleils, une saga ambitieuse, sans aucun texte, une grande œuvre purement visuelle planifiée en treize albums, m’avait plongé dans un état d’abattement profond. Trois ans de travail engloutis dans les profondeurs de l’économie du pilonnage du papier.

L’ambition est le moteur de tout artiste, l’envie de croire qu’il est toujours possible de faire mieux, mieux que soi et mieux que les autres, d’accoucher de l’œuvre ultime et d’obtenir la reconnaissance légitime du plus grand nombre. Mais lorsque cette ambition se brise contre le mur d’une réalité contraire, elle se transforme en doute, en dépression, en suspicion, et l’idée que l’artiste se fait alors de son talent lui apparaît comme pure illusion.

Quelque chose n’avait pas marché.

Personne n’avait été capable de fournir d’explication rationnelle au phénomène. Comme si la promotion n’avait pas existé, comme si les piles d’albums sur les tables et présentoirs sur mesure en tête de gondole étaient devenues transparentes, visibles par mes yeux seuls, comme si mon nom ne disait plus rien à personne, comme si j’étais devenu un inconnu du jour au lendemain, un invisible.

Le phénomène était d’autant moins compréhensible qu’il était concentré sur mon œuvre uniquement. Aucune chute des ventes sur le marché de la bande dessinée ne fut enregistrée lors de la sortie du premier volume, aucun événement qui aurait pu interférer dans le comportement des lecteurs, je n’étais mêlé à aucun scandale, aucune pandémie ne s’était déclarée. Un mystère absolu, une déchirure dans le tissu du réel, un trou de ver comme pour le porte-avions Nimitz.

Je regrettais de ne pas avoir été plus heureux quand ça allait bien et de ne pas avoir fait de provisions pour la suite.

Sans réserves financières et sans perspectives d’en constituer, j’avais vendu mes quelques possessions et transformé mon appartement en temple du dépouillement, au point que j’avais finalement résolu d’en faire l’économie et décidé de m’installer sur l’Île pour une période un peu plus longue que les vacances qu’il m’arrivait d’y passer seul ou accompagné, même si un artiste ne prend jamais de vacances, comme en attestent les carnets de Léonard de Vinci où le mot n’apparaît pas.

Bédéaste brutalement ruiné par l’insuccès confondant d’une œuvre épique de science-fiction sur laquelle il avait travaillé pendant des années, le narrateur n’a eu d’autre choix économique que de se replier, en urgence et après avoir liquidé ses maigres possessions parisiennes, vers la minuscule maison de campagne que possédait sa famille sur une petite île insituée (mais qui ressemble vite ici, comme une véritable sœur, à la bretonne Bréhat).

Discrètement sommé de s’intégrer entre véritables îliens « à l’année », « secondaires » franchissant le détroit aux vacances ou aux beaux week-ends et simples touristes à la journée, il découvre rapidement quelques rouages locaux inattendus, jusqu’à ce que le maire, formidablement bienveillant et merveilleusement matois, lui confie une mission essentielle, puisqu’il est un artiste nationalement connu : celui de concevoir et réaliser, pour la salle des fêtes, une quadruple fresque murale à la gloire de l’Île. Tâche monumentale à l’égal local des aventures d’un Diego Rivera ou d’un Mathieu Colloghan, tâche risquée s’il en est, tant les susceptibilités à ne pas froisser semblent nombreuses, tâche insondable lorsque sort la présence fantomatique de la recluse (sans lien spécifique avec Fred Vargas), une actrice célébrissime qui vit dans sa propriété de l’Île depuis sa retraite des sunlights. Cette entreprise plastique amènera-t-elle une forme de gloire et de rédemption, ou sera-t-elle au contraire un désastre presque annoncé ?

Sur une image satellitaire, l’Île ressemblait à une pirogue renversée, séparée du continent par une langue de mer large de cinq kilomètres sept cent cinquante, soit deux milles nautiques, un chenal animé par un courant puissant, obligeant les voiliers qui remontaient au vent à tirer d’innombrables bords. Le fond entre l’Île et le continent était de quarante-deux mètres au plus profond et sablonneux, avec des remontées à dix mètres, conformation qui dessinait dans le chenal de larges bandes turquoise dont les images embouteillaient les réseaux sociaux. Il y faisait chaud dès le printemps jusqu’au milieu de l’automne et durant le court hiver, il pleuvait soit un peu, soit beaucoup, selon les jours, comme s’il y avait deux îles distinctes, l’une méridionale, baignée de lumière, d’air chaud, de senteurs de thym, d’eucalyptus et de pierres sèches, l’autre enveloppée de cette tristesse océanique à laquelle les gens dépressifs ou qui ont à cœur de rentabiliser leur résidence secondaire finissent par trouver un certain charme.

Il arrivait qu’une tempête coupe l’Île du reste du monde. Aucun navire n’assurait plus la liaison et les touristes prisonniers venus pour la journée voyaient le prix des chambres chez l’habitant s’envoler sans l’aide d’aucun algorithme. Des photos sur les tourniquets à cartes postales des magasins du port attestaient qu’il avait neigé au moins une fois sur l’Île, des images de jardins blancs bordés de clôtures noires, de pins noirs et japonisants saupoudrés de blanc, d’une mer d’argent et de plages immaculées derrière un rideau de flocons immobiles.

Cependant, le gel y était plus éphémère que la glace pilée d’une margarita, et l’acclimatation d’essences de latitudes variées, plantées par des générations de marins et capitaines nostalgiques de contrées lointaines, se faisait dans la facilité la plus écœurante. Le bananier y voisinait avec le pin, le chêne avec le bambou, le mimosa fréquentait le bouleau, le figuier, l’eucalyptus, le hêtre, le châtaignier, l’érable du japon ou le catalpa. C’était presque trop.

En dehors de son climat idéal et de ses eaux cristallines, le syndicat d’initiative mettait en avant, sur son site et ses brochures en quatre langues, la diversité de l’offre culturelle. L’incontournable vestige néandertalien y figurait en première place et on y louait la voix encore vivante d’un poète mort au siècle précédant le précédent, un enfant du pays qui écrivait sur la mer et les paysages du coin et dont certains poèmes reproduits sur des panneaux placés par la mairie à des endroits stratégiques laissaient penser qu’ils avaient été inspirés sur place. Généralement, un banc accompagnait le panneau, comme une invitation à méditer les vers du Poète ou à se remettre de l’émotion de leur lecture. Une poignée de photos, présentes dans la mince anthologie de poèmes vendus près de la caisse de l’Épicerie, représentaient le Poète en redingote noire, moustache et barbiche impériale, comme n’importe quel banquier ou ministre de son époque.

La légende d’un butin que le pirate Christopher Condent aurait enterré dans l’Île faisait aussi partie du patrimoine culturel local. L’encyclopédie en ligne indiquait qu’il était né à Plymouth en 1690, se prénommait Christopher mais aussi William, Edmont, John, Edward ou encore Thomas, et qu’il était également connu sous le nom de Congdent, Conden, Congdon, Coudon, Connor ou Condell, parce qu’à l’époque on s’appelait à peu près comme on voulait, surtout si on était pirate. Et comme Condent etc. était manchot, il avait aussi hérité du surnom de Billy One Hand, ce qui évitait de s’embrouiller avec les noms et prénoms. Son Jolly Roger, le drapeau pirate, ne présentait pas une tête de mort mais trois, sur trois paires de tibias croisés. Une façon simple et efficace de renforcer son branding et d’affirmer son leadership.

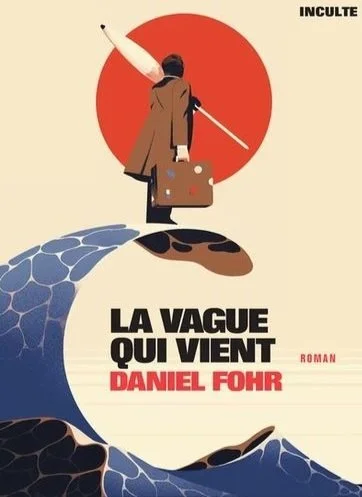

Dès son premier roman (« Un mort par page », 2007), Daniel Fohr nous avait enchanté par son verbe effréné et (profondément) jubilatoire : mettant sauvagement en œuvre un sens de la formule qui fait mouche mais qui sait aussi surprendre (le publicitaire chevronné qu’a longtemps été l’auteur lorsqu’il n’écrivait pas transparaît peut-être ici), il nous emporte avec une discrète ferveur vers les rivages d’une mélancolie cinématographique et humaine qui prend d’autant mieux son ampleur qu’elle surgit par touches progressives au milieu du subtil et réjouissant vaudeville échafaudé par ailleurs. Entre rire, sourire et vertige tout ce qu’il y a de plus sérieux, ce sixième roman, publié chez Inculte en août 2023, constitue une belle réussite.

C’était une fin novembre habituelle dans l’hémisphère nord, si tant est qu’il existe encore des habitudes en la matière. Un grand vide occupait la place du ciel, une pluie horizontale rayait toutes choses. Les corps-morts dansaient sur l’eau noire et j’attendais par une nuit d’automne le traversier, en compagnie de cinq ombres, sous la lumière des deux réverbères de l’embarcadère. J’attendais, un gros sac de toile en bandoulière et une valise cabine à la main dont les roulettes usées se coinçaient à chaque tour de roues.

Un clapot nerveux agitait l’océan comme un genou sous la table et une poussière de mer blanche volait sur la crête des vagues étêtées par le vent. La silhouette de l’Île se découpait le temps d’un éclair, noire sur le ciel blanc, tel un fantôme rétinien. Le traversier sortit de la nuit dans un gros bouillon phosphorescent. C’était une puissante vedette hollandaise en aluminium, blanche, avec un bastingage peint en rouge et, dans la cabine, quatre rangées de banquettes en plastique moulé bleues, réparties de chaque côté d’une travée qui menait à la poupe où le pont pouvait accueillir des marchandises, des bagages et des vélos par la passerelle arrière. L’été, un navire supplémentaire de taille supérieure assurait la liaison pour répondre à l’affluence touristique.

La vedette se rangea à quai dans un demi-cercle répété plusieurs fois par jour. Derrière la vitre du poste de pilotage noyé d’ombre, la lumière orangée des cadrans éclairait le visage du passeur coiffé de sa casquette, comme un de ces portraits de marins qui fument la pipe à la lueur d’une bougie, le genre d’imitation de de La Tour qu’on trouve dans les brocantes, malheureusement. Les âmes sombres qui attendaient sous la pluie montèrent à bord. La passerelle fut ramenée sur le pont et la vedette quitta le quai, prête à franchir le Styx pour me déposer sur le rivage de ma mort sociale. Une plaque en plexiglas rivetée dans la cabine indiquait 24 passagers assis.

Le navire partit en crabe à cause du courant, avant de virer dans la nuit pour remonter au vent et naviguer à quarante-cinq degrés en amont du point où il espérait nous emmener. La traversée du chenal prit cinquante-cinq minutes quand par mer calme il en fallait deux fois moins. Nous accostâmes, enveloppés de cette froideur humide que les primo-retraités découvraient avec inquiétude à l’approche de l’hiver. Un homme sortit de la nuit pour amarrer la navette. Je débarquai avec mon bagage et traversai le quai. Les Îliens qui m’accompagnaient récupérèrent leur véhicule, voiture, camionnette, vélomoteur et me dépassèrent sans qu’aucun propose de me convoyer et je regardai leurs feux arrière disparaître dans la profondeur de la pluie. Le port était désert, le quai luisant, les cafés fermés, les terrasses bâchées et ligotées frappées par la pluie. Aucune des fenêtres de la capitainerie, un parallélépipède de ciment blanc, ni des maisons avoisinantes, n’était éclairée. Le vent faisait cliqueter les manilles, et les drisses tambourinaient sur les mâts. Les flots claquaient sous les pontons flottants et les voiliers alignés bord à bord frottaient leurs pare-battages dans des couinements de caoutchouc mouillé. Le sac de toile me sciait l’épaule. J’avais hésité avec un modèle à doublure étanche.

C’était une arrivée en fanfare.

Je longeai le port et les boutiques éteintes en direction du centre et la pluie s’adoucit. La boutique d’artisanat proposait de graver le prénom de n’importe qui sur n’importe quel objet en bois, en cuir ou en porcelaine, le fromager vendait aussi du miel, des fruits confits et des pâtes, dans des emballages portant la silhouette de l’île imprimée en rouge sur fond grège qui plaisaient tant à la clientèle, et puis plus loin La Galerie, Espace de créations contemporaines, exposait des peintures de régates empruntées à Dufy. Une veilleuse de sécurité laissait deviner à l’intérieur un présentoir avec des posters de l’Île en noir et blanc, des cendriers en céramique colorés et des dauphins en verre filé sur une longue étagère. Un Don Quichotte grandeur nature, fabriqué avec des déchets trouvés sur le continent, montait la garde derrière la porte d’entrée avec son assiette en plastique sur la tête, ses yeux en bouchons de bouteille d’eau minérale et sa barbichette en rebut de filet de pêche en nylon. La boutique de la presse qui jouxtait La Galerie faisait aussi papeterie et vendait en été des bouées, des serviettes de plage, des masques et des palmes dans un espace à peine plus grand que des toilettes de chantier.

Tout ce monde de promesses merveilleuses était pour l’heure en sommeil, inaccessible.

Jean-Pierre Simard, le 20/11/2023

Daniel Fohr - La Vague qui vient - éditions Inculte

l’acheter chez Charybde, ici