Enquête à Norilsk, 69° 21′ Nord, avec "Lëd", le dernier polar (polaire) de Caryl Férey

Dans le froid glacial de la deuxième plus grande ville polaire du monde, au cœur de la Sibérie arctique, une enquête policière d’abord presque anodine qui fait vaciller les certitudes et les arrangements commodes d’une lisse façade post-soviétique.

Deux millions et demi d’hommes relevaient des différentes structures de sécurité, auxquels il fallait ajouter les troupes « industrielles » de Gazprom et Transneft chargées de protéger les gazoducs et les oléoducs. Cent quarante mille policiers et fonctionnaires avaient été poursuivis pour faits de corruption ces vingt dernières années, menus fretins du deuxième ou troisième échelon jetés en pâture à l’opinion quand leurs supérieurs n’écopaient en général d’aucune peine.

Boris Ivanov ne savait rien de la guerre qui faisait rage en sous-main pour le contrôle de l’usine de cellulose, sur les rives du lac Baïkal. Le propriétaire visé demandant une protection policière face aux menaces dont il faisait l’objet, Boris avait mené une enquête avec le concours d’un juge et remonté le fil des maîtres chanteurs… jusqu’au juge en question. Le zélé lieutenant avait eu la mauvaise idée d’en parler au désormais colonel Riskin, lui aussi impliqué dans l’organisation du vol avec des membres des services de renseignement locaux…

Probablement Boris Ivanov avait-il dû la vie au passé héroïque de son défunt grand-père ; plutôt qu’un accident de la route, l’incendie de sa maison durant son sommeil ou une suicidaire balle dans la tête, on lui avait offert une mutation trois cents kilomètres au-dessus du cercle polaire.

Le minerai alimentant l’industrie de guerre, Norilsk était passée du statut de ville secrète sous Staline à celui de ville fermée : aujourd’hui encore, on n’y parvenait qu’avec l’assentiment du FSB, lequel délivrait les tampons au compte-gouttes. Il n’était pas question que le lieutenant Ivanov en revienne : une prison en liberté, voilà le sort qu’on lui avait réservé… Les adieux à l’aéroport d’Irkoutsk avaient été terribles, avec son père surtout.

Enfin Boris s’était fait à ses chaînes.

L’âme russe était née pour ça.

Il s’était fait à l’odeur de pollution que plus personne ne remarquait mais qui tuait les habitants à petit feu, à ses collègues qui ne se posaient pas de questions sur les raisons de son exil mais comprenaient qu’elles valaient pour sanction, aux histoires qui couraient sur son compte d’ours taciturne venu du Baïkal pour faire profil bas, aux affaires qu’on lui refilait comme une patate froide, à l’étage inférieur du commissariat où se traitaient les accidents de la route et les bagarres de chiens, au froid, à la solitude de ceux qui n’étaient pas nés ici.

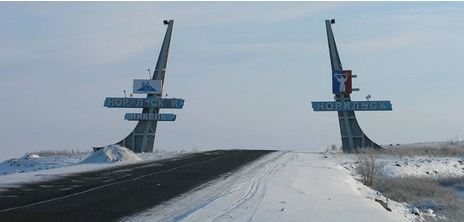

orilsk, 69° 21′ Nord, kraï de Krasnoïarsk, 300 km au-dessus du cercle polaire arctique (Bloc 17 : Photo ® Christophe Jacrot). Ici, pas de rivages baignés par le Gulf Stream pour adoucir le climat polaire, comme à Tromsø ou à Mourmansk : située à une centaine de km à l’est du port de Doudinka, de l’Ienisseï gelé six mois par an et de la glaciale mer de Kara, la cité passe l’hiver par moins 25°C ou moins 30°C plutôt que par les moins 10°C de ses consœurs arctiques maritimes, soumise qui plus est à des blizzards neigeux dont les vents atteignent d’étonnantes vitesses. Dans l’ancienne ville interdite, encore aujourd’hui ville fermée, toute dédiée à l’extraction du nickel, du palladium, du cuivre et de l’or, 175 000 habitants vivent, ou survivent. Parmi eux, il y a les rudes mineurs Gleb, Nikita et Sacha, la jeune épouse de ce dernier, Lena, fraîchement émoulue de l’école de médecine pour occuper le poste de légiste adjointe, la punkette Dasha, costumière de théâtre, la petite coiffeuse à domicile Anya et son mari Boris, officier de police ayant été l’objet d’une mutation-sanction (voir extrait ci-dessus), le chauffeur de taxi Shakir, ouzbek et ancien combattant d’Afghanistan et des forces spéciales, et bien d’autres, adaptés tant bien que mal à cette gigantesque cité arctique, l’une des villes les plus polluées au monde du fait de l’omniprésence des mines et du laxisme accumulé de la protection environnementale, ville dont il est si difficile de partir, faute d’argent le plus souvent.

Lorsque le cadavre d’un Nenets, nomade de la toundra dont le peuple ne s’aventure quasiment jamais dans la grande ville, est retrouvé dans les décombres du toit arraché par la tempête d’un immeuble vétuste, puis lorsqu’une jeune activiste écologiste, de retour du passage de ses examens dans la lointaine Rostov, est retrouvée morte, les fragiles équilibres et les certitudes précaires, sur lesquelles se reposent tant bien que mal ces vies, se mettent à vaciller au fil d’une enquête criminelle laborieuse, claudiquante, avançant cahin-caha dans le froid et dans l’alcool, mais néanmoins déterminante.

La tempête qui s’était abattue sur la ville n’avait pas seulement arraché le toit d’une barre d’immeubles vouée à disparaître : les faubourgs et ses environs avaient été dévastés. Sept personnes étaient mortes, imprudents ou automobilistes piégés dans leur véhicule, surpris par la violence du vent malgré les alertes météo. On avait retrouvé des camions couchés au milieu de la route, des pylônes électriques renversés comme des escabeaux, une grue réduite en bouillie, des dizaines de voitures sur leur toit ou poussées, poussières de rien, contre les murs, les fossés. Les dégâts se comptaient en dizaines de millions de roubles et n’arrangeaient les affaires de personne.

Boris gambergeait, les mains sur le volant en moumoute de sa Toyota de fonction. La maladie d’Anya bouchait toute idée d’avenir, à l’instar de leur langue qui répugnait à employer le futur, et le pneumologue avait été clair : seul un sanatorium pouvait la sauver, une clinique sur le continent où on la cajolerait de sérums oxygénés inconnus des habitants de Norilsk. La médecine, comme le reste, se révélait à plusieurs vitesses ; la moitié de la population russe subsistait grâce à l’économie informelle – potager, entraide familiale, travail non déclaré. Anya était coiffeuse à domicile, un complément aléatoire à leur couple fauché, et ce n’était pas son salaire de flic qui la tirerait de là… Ça le rendait malade, lui aussi.

Publié en janvier 2021 dans la collection Equinox des Arènes, « Lëd » (la glace, en russe, comme s’en souviennent certainement les lectrices et lecteurs de Vladimir Sorokine) se présente d’emblée comme un roman atypique de la part de l’auteur : à la différence de la Nouvelle-Zélande de « Haka » et « Utu », de l’Afrique du Sud de « Zulu », de l’Argentine de « Mapuche », du Chili de « Condor » et de la Colombie de « Paz », la Russie sibérienne dans laquelle nous allons être ici plongés n’a pas fait l’objet préalable d’une immersion patiente et profonde de plusieurs années, mais d’un unique voyage-éclair d’une semaine, voyage qui nous était raconté en 2017 dans « Norilsk », offrant ainsi la rareté d’une sorte de making of par anticipation. C’est sans doute la brièveté de cette imprégnation, associée – et cela ne doit certainement pas être sous-estimé – à la sécheresse réelle et à la surdétermination technique de la grande cité glaciaire du nickel, que l’on doit attribuer le fait, jamais vu jusqu’alors, de voir Caryl Férey maltraiter en quelque sorte son décor. On ne trouvera donc guère ici, et à la différence de ses romans cités plus haut, l’immersion environnementale et géographique qui caractérise par exemple aussi, sous des latitudes comparables, le Tromsø de Frédéric Jaccaud (« La nuit », 2013) ou les confins scandinaves d’Olivier Truc (« Le dernier Lapon », 2012), et l’on sera sans doute surpris de la fréquence des notations de type « wikipédien », auxquelles l’auteur ne nous avait absolument pas habitués. La beauté du miracle qu’il opère sur ses personnages sibériens n’en est ainsi que plus spectaculaire.

Lena Bokine quittait rarement sa ville natale : pour aller où, dans la toundra ? Elle et son mari ne possédaient pas d’isba le long du Ienisseï, pas davantage de chalet pour chasser le week-end comme le faisaient les notables locaux, et tous leurs amis habitaient Norilsk. La dernière fois que Lena avait mis les pieds à Talnakh, c’était pour skier avec Dasha et Sacha, avant la naissance de leur premier enfant ; il y avait une petite station sur les hauteurs de la ville, avec quelques pistes et des remontées mécaniques pour passer la journée. Ils étaient nuls en ski bien sûr, on n’était pas en Norvège ou en Finlande, où les gamins allaient à l’école sur des planches, même les éleveurs de rennes de la région avaient abandonné les skis de leurs ancêtres pour des motoneiges, mais à défaut de slalomer sur les flancs des collines en faisant crisser la poudre sous leurs spatules, le trio avait bu du thé au sommet des pistes en saluant les téméraires qui s’aventuraient dans la pente.

« Pochol ty b pizdou ! » criait Sacha.

« Va te faire foutre dans ta chatte ». Ça les faisait rigoler.

Il fallait bien rigoler.

Lena gagnait deux fois moins d’argent comme assistante légiste que n’importe quel bureaucrate, à peine le même salaire que son mari mineur. Lena ne se plaignait pas. Partout en Russie les médecins mettaient la clé sous la porte par manque de perspectives, laissant les patients pratiquer l’autodiagnostic via Google sans émouvoir les autorités sanitaires – le ministre concerné, se félicitant de la hausse de l’espérance de vie (au plus bas après la chute du communisme), en avait profité pour ne rien faire… Oui, il valait mieux rigoler. Et si Sacha n’était pas un intellectuel brillant capable de la subjuguer une heure durant allongée dans un canapé à l’écouter discourir sur Soljenytsine et ses revirements réactionnaires, s’il pouvait se montrer un peu borné, comme avec sa copine Dasha, qu’il prenait pour une dévergondée, son humour décidé à voir le bon côté des choses en toutes circonstances lui donnait la force de croire, de se sentir simplement utile sur terre…

Le coup de fil du lieutenant Ivanov lui avait mis les larmes aux yeux, quand son embauche pour l’autopsie du Nemets avait été officialisée. Sacha n’était pas le moins fier de cette promotion.

En effet, il aura d’abord fallu à Caryl Férey, comme il l’expliquait par avance et avec une belle lucidité littéraire dans « Norilsk », s’affranchir des clichés presque incontournables, à propos d’une pareille ville, de la « légende de l’écrivain-voyageur » pour atteindre l’os de l’humain, et pour transformer les fugitives rencontres de 2017, après soigneuse transmutation et réécriture (indiquées en creux par les très émouvants remerciements de l’auteur en fin d’ouvrage), en des personnages qui sont sans doute les plus poignants et les plus attachants créés jusqu’ici par Caryl Férey, loin devant, à mon avis, les pourtant si présents Jack Fitzgerald, Ali Neuman, Ruben Calderon ou Gabriela à la GoPro. En ayant discrètement laissé le « hors normes » à la ville de Norilsk elle-même, l’auteur élève ainsi ses héros, créatures ordinaires vivant en un lieu si peu ordinaire, Gleb Berensky, Lena Bokine, Boris Ivanov, Ada « Dasha » Svetlova, Nikita Korzov ou Anya Voronine Ivanova, et quel que soit le destin que leur réserve ce beau roman, au rang de personnages mythiques et pourtant paradoxalement si proches de nous, sous le signe toujours indocile de la grande Svetlana Alexievitch de « La fin de l’homme rouge », placé en exergue.

Issu du vieux slave, le slavon qu’on utilisait à l’église, le russe était vécu par Nikita comme la version profane d’une langue sacrée, « la grande et puissante langue russe »… On n’était plus dans la République des soviets, où les écrivains montaient en première ligne pour défendre la révolution prolétarienne, Maïakovski, Mandelstam, la verve romantique participait de l’utopie que dadaïstes, futuristes, acméistes, adamistes, imaginistes puis surréalistes partageaient, la Révolution justifiait de renverser les tables pour festoyer au banquet nu du peuple affamé, sans savoir que Staline veillait au grain. Blok emporté par une maladie mystérieuse, Goumiliov fusillé par la Tcheka, Maïakovski suicidé / assassiné, Kliouïev, Klytchkov, Mandelstam disparus dans les camps, Harms mort en détention, Tsvetaïeva retrouvée pendue à Ielabouga, comme Essenine à Leningrad, dans sa chambre d’hôtel : la martyrologie de la poésie russe avait peu d’équivalents.

Les purges avaient fusillé des centaines d’écrivains, contraint les autres à soutenir publiquement les exécutions de leurs camarades sous peine d’être jetés à leur tout dans la chaudière de la locomotive qui se nourrissait de ses enfants, suicidés ou déportés, ça ne faisait pas de différence, « la littérature doit être une arme dans la lutte contre les déviations de l’idéologie communiste ». Un jeu de dupes, arbitré par des incultes à l’esprit crotté autorisés à s’en venger.

Le temps capitaliste avait fait le reste. La poésie avait perdu son pouvoir d’attraction universelle, en Russie comme ailleurs, aspirée par la barbarie des chiffres, de la novlangue technocrate ou du politiquement correct qui corsetaient les mots pour qu’ils perdent leur insubordination, qu’importe les raisons de la chute : Nikita aimait l’idée que la poésie s’éteigne doucement, comme la flamme d’une bougie trop vue et qui, à l’instar de ce territoire de l’imaginaire, n’influait plus sur personne. Le poète appartenait à un monde dépassé par une vitesse qui n’avançait à rien, surtout pas au gratuit, à l’inutile, la beauté en somme.

Ce qu’ils aimaient.

Ce qui les unissait.

Ce qui faisait d’eux des hommes debout, mineurs parce qu’ils n’avaient pas le choix mais refusant de crever la tête creuse pour 600 dollars par mois indexés sur le rouble.

Caryl Férey - Lëd - éditions Les Arènes

Hugues Charybde le 1/03/2021

l’acheter chez Charybde ici