La revue "La moitié du fourbi" se rêve en Miroir pour sa treizième édition

Sous le signe hanté du miroir, le treizième numéro d’une revue qui est l’un des plus passionnants laboratoires de la littérature française contemporaine.

Publié en octobre 2021, « Miroir » est le treizième numéro de la revue La moitié du fourbi, fondée en 2015 avec son numéro 1 : « Écrire en petit ». Six ans plus tard, ce véritable laboratoire d’un art étrange, patiemment construit entre poésie et non-fiction, entre récit et visuel, entre commentaire et exégèse, continue de nous impressionner à chacune de ses apparitions. Comme à l’accoutumée, le numéro présente un savant mélange de textes conçus par les « piliers » historiques de la revue, de textes d’autrices et d’auteurs déjà connus de nous mais n’ayant jamais encore écrit pour la revue, et de textes émanant de (jusqu’alors, et pour nous uniquement) inconnu(e)s.

Du côté de celles et ceux apparaissant dans ce « Miroir » mais déjà connus chez Charybde 27, on notera tout d’abord, par Lou Darsan dont on avait tant aimé ici « L’arrachée belle » l’an dernier, « Ce qui se cache au fond de nos yeux », une traque discrète de la magie qui se dissimule dans les miroirs fictionnels, puis par Sarah Chiche, dont « Les enténébrés » et « Saturne » (« Roman du crépuscule d’un monde, de l’épreuve de nos deuils et d’une maladie qui fut une damnation avant d’être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d’amour : celle d’une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue écrivain parce que, une nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père », comme le dit sur ce même blog ma collègue et amie Marianne) figurent haut dans le panthéon de notre librairie, « Enfances, brisures, icônes et miroitements », qui nous offre une extraordinaire lecture du film « Le miroir » d’Andreï Tarkovski. Philippe Annocque, dont la seule mention ici de ses textes redoutables, tendres et rusés ou bien munis de dispositifs sensibles impressionnants, suggèrerait plusieurs solides paragraphes (on se contentera de vous rappeler son récent « Les singes rouges », véritable enchantement), avec « Seul à voir », nous laisse glisser durant quelques pages à l’intérieur de ce qui n’est sûrement pas tout à fait un rêve, mais peut-être un reflet, ou un mélange racé d’illusion visuelle et sonore, comme un étrange écho de sa « Vie des hauts plateaux« ou de ses « Mémoires des failles« , et Antonin Crenn (dont, pour ne donner qu’un exemple, « L’épaisseur du trait« demeure un souvenir incomparable), avec « Il partirait en quête de ses semblables », nous propose une vertigineuse variation sur les personnages en quête d’auteur, à moins que ce ne soit sur le lecteur, ce semblable, ce frère, sur un fond lancinant de création littéraire aux ressorts amoureux et sexuels non négligeables, tandis que l’ami Pierre Escot (dont on ne saurait trop vous recommander de lire l’étrange poésie de « Planning« , du « Carnet Lambert : Extraits« ou de « Spermogramme« ) réalise une superbe mise en photographie de « Torse d’air », le poème d’Ocean Vuong (traduit par Marc Charron), comme parfaite ouverture, précisément, de ce numéro « Miroir ».

Et pour conclure cette partie du programme, il y a la belle surprise concoctée par Noëlle Rollet, dont on suit avec attention le blog poétique et critique Glossolalies (et dont le texte paru dans le numéro 11, uniquement en ligne, de la revue, était déjà un régal) : « Et l’autre » nous offre une lecture rare et pénétrante de « L’Écrivain et l’autre », de Carlos Liscano, comme une démonstration, justement, de critique poétique acérée et complice, personnelle et pourtant globale. Sa manière d’introduire le doute salvateur au cœur de la lecture, de tourner autour des traces directes pour en imaginer d’autres, et pour produire in fine et en cinq pages une robuste et tendre défense et illustration de l’imaginaire en littérature, est réellement spectaculaire.

L’histoire est la suivante : Aliocha, cinéaste, est malade, s’entend fort mal avec son épouse comme avec son fils. Il se souvient alors de sa maison d’enfance, de sa mère, de son père, poète, qui les abandonna, puis de l’âpreté de la guerre. À ses souvenirs personnels d’enfance, d’adolescence, et de la vie d’adulte se superposent ou s’entrelacent ceux de ses proches, mais aussi la trace d’une mémoire collective et une pensée, métaphysique, du temps. Pour ce faire, Tarkovski reconstitue à l’identique sa maison d’enfance, au lieu exact de son emplacement, afin d’y abriter rêves, rêveries, hallucinations et souvenirs qu’elle a contenus. Rapidement, il renonce au récit linéaire. Il y aura différentes parties. Parfois du noir et blanc, parfois de la couleur. Des archives. Des œuvres d’art. De la musique : Bach, Purcell, Pergolèse, Artemiev. Des poèmes. Aux comédiens qu’il engage il ne racontera d’ailleurs pas ce que le film raconte exactement. Tous sont obligés de jouer ce qui doit se jouer dans l’instant de la scène. Il y aura plus de vingt versions du film. Nous n’en connaissons qu’une. Les autres resteront, à jamais, dérobées à notre regard. Et cependant savoir qu’elles ont toutes existé donne peut-être une idée de ce qu’est l’art, sous sa forme la plus élevée : une lutte contre l’effondrement, une dernière joie avant la mort. (Sarah Chiche, « Enfances, brisures, icônes et miroitements »)

Le miroir du confinement, le miroir du solipsiste, le miroir du double, est vide. Le reflet qu’il propose n’agrandit rien, n’ouvre nulle perspective. C’est un miroir muet, dont on a retranché l’autre. C’est un miroir brisé. Ce n’est pas un miroir. Il se contente de reproduire imparfaitement : seule l’inversion forge cet « autre ». Pis qu’un autre, un « non-soi », un envers – un revers. Voici l’Unheimlich qui nous saisit. Et, au lieu de nous détourner de cette erreur, nous voici fascinés, à nous déformer de nous-mêmes, ardents à chercher la clé de quelque mystère au miroir qui ne conduit qu’à la folie si nous y poursuivons notre seul reflet.

Mon inconfort devant le solipsisme, devant les écrivains purement « spéculaires » vient de là : ils feignent l’étrangeté alors qu’ils ne laissent en réalité place à rien qu’à eux-mêmes, et prétendent encore révéler la vérité de quelque essence humaine. Hermétiquement fermé, imperméable : infécond, en vérité.

Entendons-nous bien : oui, le vertige du miroir existe, bien réel. Comment l’ignorer ces jours-ci entre tous, où le monde nous a été retiré ?

Seulement, il dépasse l’écrivain. Il est la ténèbre qui ronge tout homme, le nihil qui effraie d’autant plus qu’on le sent niché au plus profond de soi. Je ne minimise, je ne sous-estimerai jamais la profondeur de cette obscurité, sa puissance. Pour cela, je l’ai trop côtoyée, la connais trop bien – et la côtoierai, la connaîtrai encore, à n’en pas douter. Mais à quoi bon convoquer, falsifier au miroir ce vertige qui nous saisit toujours ailleurs aussi, et mieux ? Je récuse que ce soit là l’alpha et l’oméga de l’écriture, que ce soit sa vérité et sa seule source ce mirage où je ne lis que l’illusion de l’assoiffé – je l’aime encore -, de l’asséché – je le redoute. Si à l’écriture il faut vraiment un miroir que ce soit donc celui que le romancier de Stendhal promène le long du chemin. (Noëlle Rollet, « Et l’autre »)

L’une des rares « rubriques » permanentes de la revue est L’Œil de l’Oulipo, tentative souvent fort inventive d’introduire le jeu rusé des contraintes poétiques dans le thème choisi pour le numéro : Olivier Salon, avec « Continuité des châteaux de Rentilly », fait spéculer pour nous un lieu rare, dans lequel Julio Cortazar et une bouteille de Klein jouent leur rôle pour transformer le travail des architectes Bona-Lemercier, du scénographe Alexis Bertrand et de l’artiste Xavier Veilhan, au château historique alors fort délabré de Rentilly, en quelque chose de redoutablement autre. Jean-Clet Martin, avec « Le miroir, ses spectres », nous offre un fort borgésien (très) abrégé de métaphysique, et donc de science-fiction : la puissance logiquement spéculative du miroir est ici percée à jour en cinq pages. Également interrogée par La moitié du fourbi, Juliette Mancini nous offre sept planches de son nouvel album, « Éveils », puzzle poignant et diablement intelligent construit autour de fragments d’enfance, de souvenirs chahutés et de bribes délicates d’émancipation. Une grande conversation avec Soko Phay, historienne d’art et théoricienne réputée, dont les deux grands domaines de recherche sont l’esthétique du miroir et l’art confronté à la violence extrême, revient sur son ouvrage de référence, « Les vertiges du miroir dans l’art contemporain », publié aux Presses du Réel en 2016. Marc-Léon Maumne, avec « Être ou ne pas être le peuple », transforme le jeu potentiellement infini des silhouettes se reflétant de surface en surface, caractéristiques de l’abîme spéculaire, en un jeu impressionnant de langage et de philosophie discrète sur l’individu et le collectif, sur les autres que je suis, et sur la légion qui nous habite et que nous habitons. Les photographies réalisées par Seiichi Furuya de son épouse et modèle, « jumelle en déracinement », Christine Gössler jusqu’à ce qu’elle se suicide en 1985, dans le bref portfolio « Face à face », sont bouleversantes d’intensité et d’émotion, de douleur anticipée et de sérénité si paradoxale. Et c’est ainsi que La moitié du fourbi, constant laboratoire de la curiosité intellectuelle et esthétique, me fait ici découvrir six noms jusqu’alors ignorés, six facettes d’un art de jouer avec les mots et avec les images pour étancher une soif spéculative jamais vraiment comblée ou démentie.

Il y a bien peut-être alors comme le supposait Borges quelque part l’écriture d’un dieu. Un rayonnement qui trouve son miroir dans le pelage du tigre, dans les taches de la panthère, dans les plumes du paon, qui ne sont que le point abouti où s’achève une lumière devenue corps, devenue charme, devenue grâce. Au moins la beauté du monde en témoigne et nous en insuffle l’illusoire pérennité. Ce monde est divin et le divin n’est pas ailleurs que dans ce monde. Il n’y en a pas d’autre, ou du moins rien qui ne soit surnaturel. D’autres mondes possibles ne sont que des mondes voisins, transversaux plutôt que transcendants. C’est seulement dans la matière en effet que les âmes trouvent leur destination. C’est ce que nous apprennent la littérature de S.-F., les images de la B.D., les concepts de la philosophie et les coordonnées mathématiques les plus imaginaires. Il n’y a guère de certitudes, ne restent que des visions, et de chaque vision des ombres retenues captives dans un trou noir quelconque. Et il nous suffit de retenir, de retrouver celles qui augmentent notre pouvoir de persévérer dans l’être formant notre puissance, notre revenir éternel. (Jean-Clet Martin, « Le miroir, ses spectres »)

Et puis il y a les piliers de la revue. Sans métaphore rubgystique directe, car sur ce terrain-là, on devrait alors plutôt parler de troisièmes lignes, tant leur pure vélocité et leur capacité à se déplacer sans cesse vers des positions à la fois nécessaires et redoutablement inattendues force l’intérêt et l’admiration.

Sabine Huynh, dont on se souvient avec émotion du superbe « La sirène à la poubelle », et dont on avait déjà pu lire dans La moitié du fourbi son travail sur Uri Orlev (n°1), sur la perte de l’être cher à travers les réinterprétations de Guillevic et de quelques autres (n°5) ou sur un personnage vital de Nadav Lapid (n°10), par exemple, nous propose, avec « Silhouettes », un fulgurant poème court, appuyé ou résonné par une image unique de Pierre Escot. Anthony Poiraudeau (dont on ne peut se lasser de lire et relire le « Churchill, Manitoba » de 2017 et dont le texte « Rouge complex », pour n’en citer qu’un, nous avait sidérés ici même encore tout récemment, dans le n°12 de la revue, en compagnie de Dashiell Hammett), avec « Des reflets, des répliques, des vestiges », transforme Robert Smithson, ses « Incidents au cours d’un déplacement de miroirs dans le Yucatán » de 1968, et l’ensemble de son rapport à la performance artistique, en une étonnante réflexion joueuse sur le rapport étroit qu’entretiennent la malice et le sérieux dans l’art contemporain, entre autres pistes superbes d’investigation enserrées dans ces cinq pages. Hélène Gaudy, avec « Le rêve de Ned Merill », décrypte pour nous « The Swimmer », film de 1968 de Frank Perry et ancestral cousin du « La Traversée de la France à la nage » de Pierre Patrolin, et nous démontre en beauté songeuse comment la nage de piscine domestique en piscine domestique, mobilis in mobile par excellence, doit résonner aussi bien avec les rêves arctiques désolés de « Un monde sans rivage« qu’avec l’emplacement réputé fixe mais pourtant flou de certain lac français si magnifiquement approché dans « Grands lieux« .

The Swimmer est le plus lumineux, le plus pop des films de fantômes, moins moraliste qu’on pourrait le croire puisque la vie des bourgeois satisfaits n’est pas, finalement, beaucoup plus médiocre que celle de l’explorateur solitaire, cet enfant mal grandi. C’est un film aussi sombre que son image est éblouissante, parce que Ned Merill est un fantôme, parce que son corps du début du film, ce corps qui semble ne jamais vieillir, cette masse de muscles dont on se souvient, une fois l’écran éteint, comme d’une carapace friable, est un corps déjà mort.

Ned Merill hante la vie qu’il a oublié de vivre. C’est Le Portrait de Dorian Gray qu’on voit resplendir à l’écran, c’est son charme factice qui irradie. Lui, l’original, l’homme fragile et seul, est allé vieillir ailleurs, à l’abri de notre regard. Il a mené sa vie tandis qu’on fixait son miroir, dans les zones souterraines que tous les grands films ménagent, l’ombre fertile du fleuve où chacun continue sa nage, sans gloire et sans témoin ? (Hélène Gaudy, « Le rêve de Ned Merill »)

Comme elle avait su le faire avec tant de brio, d’érudition et de poésie à propos d’Islande (n°11), de Hong Kong (n°12), ou encore de Vietnam (n°4), Zoé Balthus, avec sa « Déesse indigo », nous emmène à Calcutta sur les traces de Job Charnock, des thugs et des indigotiers, de Dinabandhu Mitra et de son « Miroir de la plantation d’indigo », et par un sublime détour, de l’Esprit japonais des miroirs. Pour insérer dans ce numéro-ci le miroir d’Alice, attendu et redouté, il fallait certainement le talent mathématique et littéraire d’Hugues Leroy (dont vous pourriez relire cent fois le somptueux « Sur les vertus de la concision dans certains textes que personne ne lit », dans le n°1 de la revue, à propos de… poétique des langages informatiques, en y trouvant toujours des feux nouveaux) : « AL/CE » explore fougueusement ce monde-miroir où l’on vit à rebours, où l’espace, le temps et la culpabilité se renversent, et où l’on tente de figer l’éternité en une improbable photographie.

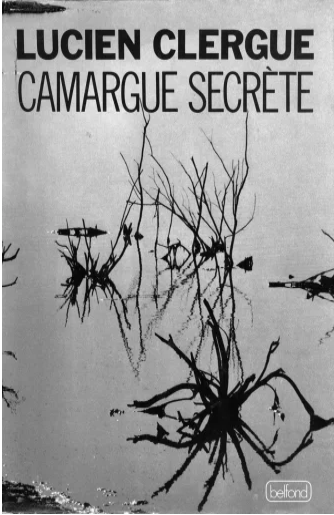

Et enfin, bien sûr, Frédéric Fiolof : « Quelque chose Camargue », issue d’une question posée à l’auteur par les soixante-quinze photographies du « Camargue secrète » de Lucien Clergue, subvertit le regard photographique de l’autre et installe, entre Piémanson et Beauduc, la joie mélancolique de paysages qui ne peuvent que résonner intimement et universellement avec la douleur en quête de réenchantement qui hante l’extraordinaire « Finir les restes ».

Photographier, c’est peut-être avant tout méconnaître. Méconnaître, bien plus que reconnaître. S’approprier ce qui n’était pas là avant, non pas seulement qu’on le voie, mais qu’on le photographie. Faire le geste d’amener à soi ce qui était séparé. C’est sans doute de là que proviennent la beauté et la force des images de Camargue secrète. Une invitation à envisager ce que le photographe lui-même n’avait pas envisagé avant de le photographier. Il y a une puissance esthétique indéniable dans ces photographies (grands aplats de blanc, scintillements de gris, noirs profonds) mais quelque chose reste au ras du sol, au ras de l’eau. Demeure un refus du spectacle, même si l’on peut considérer que certaines de ces images sont objectivement spectaculaires. Il y a un geste qui montre, instruit et s’instruit lui-même. Les photographies de Clergue révèlent la complexité du paysage, ses blessures, ses égarements. Elles ne le rabattent pas, ni ne l’extrapolent, mais cherchent d’autres entrées pour le trouver, le composer. Elles le surprennent qui nous surprend. (Frédéric Fiolof, « Quelque chose Camargue »)

Plus que jamais dans ce numéro d’automne 2021 succédant à tant d’épreuves individuelles et collectives, La moitié du fourbi nous prouve que le télescopage des intelligences et des sensibilités qu’offre la contrainte thématique est une source puissante d’inventivité, que l’érudition et la poésie savent faire excellent ménage, que la curiosité presque sans limites qui pousse à entrechoquer les mots et les images, les époques et les écoles, les genres et les barrières, est une vertu cardinale, en littérature comme ailleurs.

Hugues Charybde le 12/11/2021

La Moitié du Fourbi - N°13- Miroir - éditions La Moitié du Fourbi

l’acheter ici