L'Agrapha de Luvan renouvelle le féminisme narratif et graphique

En immersion dans un mystérieux manuscrit ancien évoquant une communauté de femmes vers l’an 1000, un extraordinaire détour poétique et politique par le passé pour mieux essayer de libérer l’avenir. Une écriture acérée, somptueuse et malicieuse, une conception graphique rare et particulièrement rusée.

au commencement

À l’origine de ce travail de recherche et d’édition, une tablette de plomb trouvée dans une grotte sous-marine : […]

Je m’occupais alors, pour un projet d’écriture créative académique commandité par l’université de Haute-Alsace, de defixiones (tablettes magiques) gauloises. La personne qui m’a confié cette trouvaille – elle a souhaité garder l’anonymat – pouvait de bonne foi se figurer qu’il s’agissait justement de cela. En effet, le mobilier retrouvé avec l’artéfact, bien que mêlé à des débris contemporains, prédatait de beaucoup l’ère chrétienne. La graphie partiellement grecque ; l’emploi d’un mélange de termes latins, celtes et germaniques ; l’utilisation du plomb ; la formule cultuelle polythéiste « iae iao » ; l’invocation de Niske, déesse de l’eau gauloise… Tout concordait.

Quand j’ai compris que Volusiana était une sainte chrétienne du Xe siècle, ma curiosité m’a poussé à approfondir. Volusiana fut ermite puis abbesse d’Adsagsonæ Fons (Source d’Adsagsona), une communauté comptant huit femmes religieuses.

Je ne me doutais pas des rivages où cette curiosité me conduirait. Ni à quel point cette exploration m’affecterait.

Disparue dans des circonstances mystérieuses, la communauté d’Adsagsonæ Fons est connue par ses écrits.

Je suis entrée dans la source par ces textes, conservés à l’Österreichische Nationalbibliothek, à Vienne, en Autriche.

Le corpus canonique est constitué des manuscrits suivants :

Confessio Volusianæ, par Volusiana – Cod. N. F. 128-AFcv

Gesta Aiæ, par Oda – Cod. N. F. 131-AFga

Gesta Liutgardis, par Aia – Cod. N. F. 138-AFgli

Gesta Ludmillæ, par Volusiana – Cod. N. F. 147-AFglu

Gesta Odæ, par Liutgard – Cod. N. F. 150-AFgo

Gesta Sigridis, par Aia – Cod. N. F. 159-AFgsig

Gesta Silviæ, par Oda – Cod. N. F. 206-AFgsil

Gesta Utæ, par Liutgard – Cod. N. F. 208-AGgu

Le corpus apocryphe – considéré comme canonique jusqu’en 1862 – est constitué des manuscrits suivants :

Confessio Silviæ, par Silvia – Cod. N. F. 221-AFcs

Confessio Ludmillæ, par Ludmilla – Cod. N. F. 222-AFcl

Confessio Utæ, par Uta – Cod. N. F. 229 – AFcu

Je ne vous souhaite pas de voyager aussi loin que moi.

Pourtant, il y eut un chemin.

Et ce chemin, je veux bien le partager.

Je vous propose de le suivre en commençant par la porte : une nouvelle traduction de ces textes, canoniques comme apocryphes.

Ensemble, ils forment la matière adsagsonienne. Où chacune parle sur soi, sur l’autre et sur ce qu’il y a tout autour. De su et de non-su.

Une matière véritable. Qui se goûte, se touche et se sent. Parcellaire, entre-maillée. Comme le sommeil de la raison. Ces instants avant la reprise de conscience, lorsqu’on a le corps lent et les yeux ailleurs.

Car l’essentiel de ce corpus repose dans ce qu’il ne dit pas.

Alors que s’approche l’an mil, quelque part en Francie occidentale, pas très loin de la mer alors plutôt redoutée, au milieu des derniers soubresauts de la dynastie carolingienne, mise à mal – pense-t-on – par les dévastatrices et fréquentes incursions vikings et arabes, et par des règnes royaux réputés beaucoup trop courts, huit femmes venues des horizons les plus divers se sont agglomérées en une minuscule communauté, religieuse et non officielle, dans la bienveillance du voisinage et la convoitise croissante des pouvoirs désormais émergents, cléricaux et féodaux. Au fur et à mesure que les bribes d’une histoire, individuelle et collective, se font jour à travers la retraduction des fragments adsagsoniens entreprise à ses risques et périls, psychologiques, intimes et politiques, par la narratrice, quelque chose se dévoile, de l’ordre du mystère placé pourtant en évidence sous nos yeux, d’une part, et de l’ordre de la science indicielle, d’autre part, travaillant à l’émergence d’un passé soigneusement effacé au fil des décennies et des siècles par les vainqueurs apparents, pour désormais mieux éclairer notre avenir, au-delà des paradoxes éventuels. Et la conviction de la narratrice principale devient au fil des pages largement communicative, alors même qu’elle semble sombrer, de son côté, aux lisières d’un fantastique diffus, où le résolument improbable s’affirme pourtant possible : le plus important est certainement, dans les interstices même du récit, ce qui n’a pas été écrit, les agrapha.

confessio silviae // apocryphe

quand on m’indique un chemin on ajoute plus personne

ne passe par là. quand je demande une direction on me dit

plus personne n’y va. on me répond toujours mais jamais

on ne me demande pourquoi je veux m’y rendre.

au puits, à la crique, à la muraille.

je ne suis jamais questionnée dans mes intentions.

et si je suis jugée folle personne ne s’en ouvre à moi.

la gente d’ici aime me parler. et j’aime leur parler. nous nous

comprenons mal pourtant. je connais peu de mots celtiques.

ils n’entendent pas la faczon dont je tourne le latin.

nous apprenons. un jour j’aurai perdu mon accent de terre

et j’aurai gagné leur accent de mer.

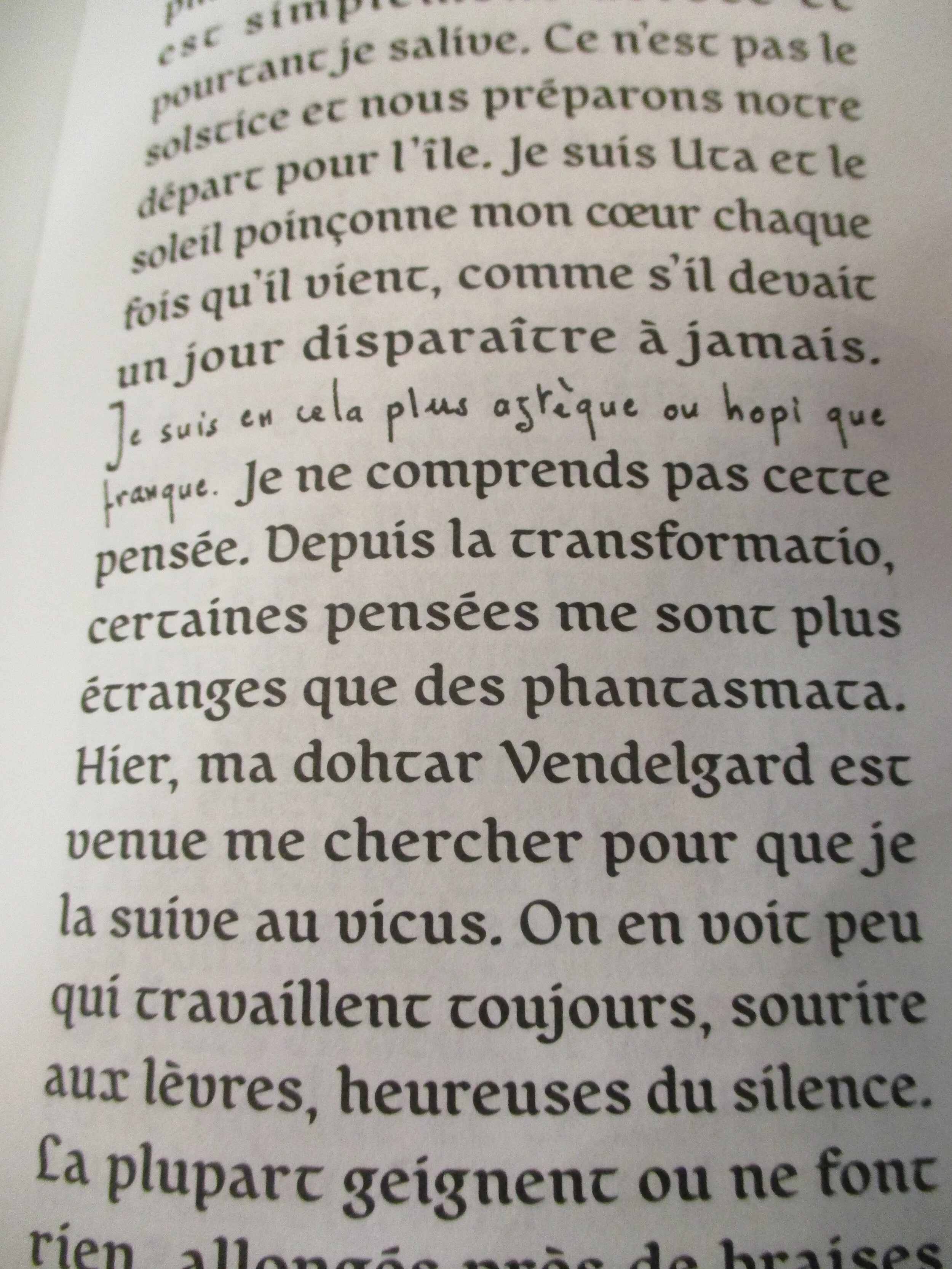

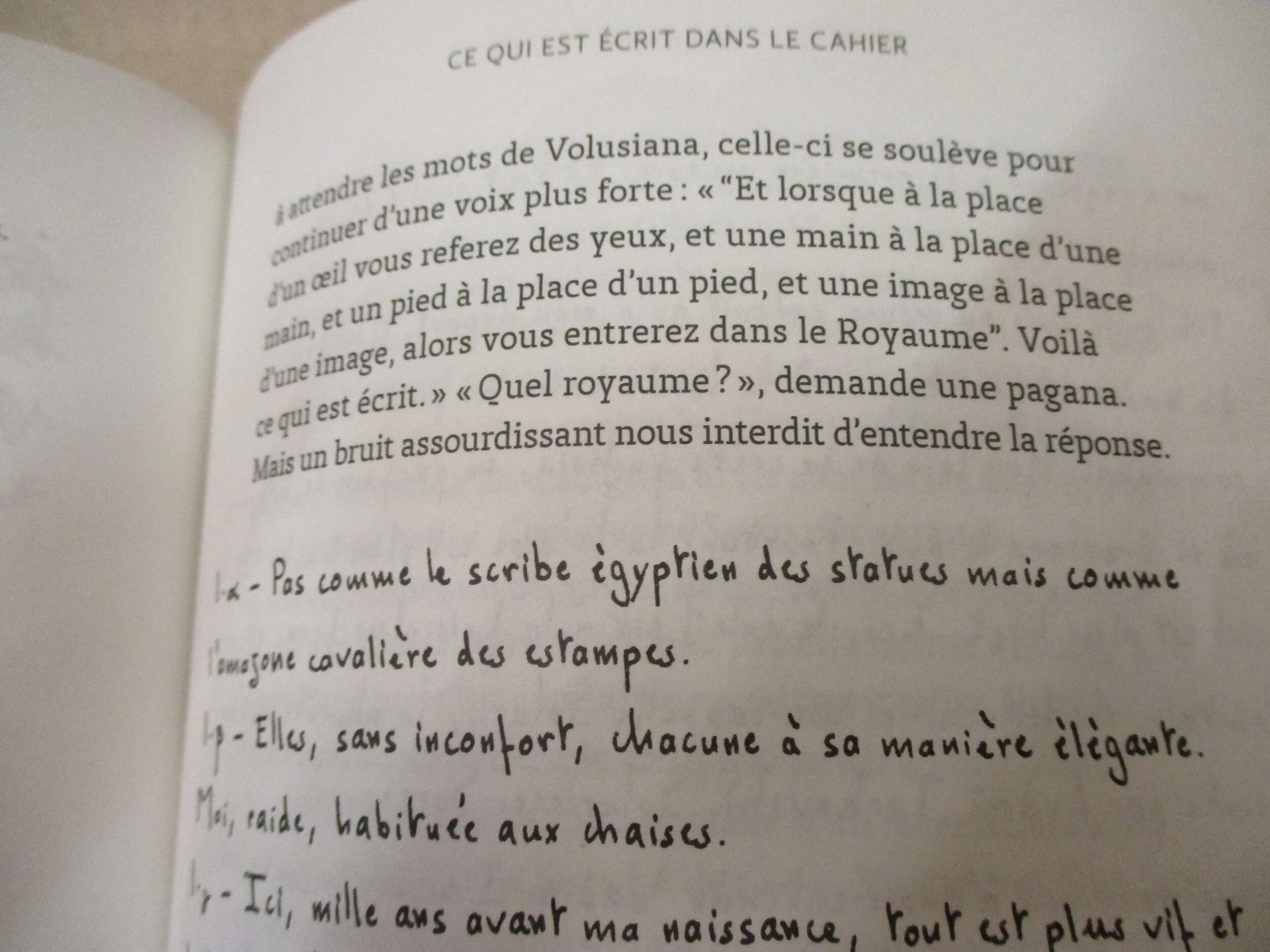

On connaissait, depuis les nouvelles de « CRU » et de « Few of us », l’étonnant talent de luvan pour inscrire des ambiances au fantastique variable et incisif dans certains confins géographiques comme dans certaines proximités trompeuses. On savait depuis son roman « Susto » à quel point elle pouvait inscrire un ensemble de trames socio-politiques dans un humus rusé et flamboyant. « Agrapha », publié en septembre 2020 à La Volte, constitue pourtant une véritable révélation, tant ces 250 pages (intégrant un cahier central de notes savantes et explications), auxquelles il faudrait ajouter celles d’avertissement, de commentaire et de glossaire (de même que la liste préliminaire des personnages de « Susto » faisait pleinement partie de la narration), marquent une rupture audacieuse et subtile dans l’usage du langage et des langues pour proposer à la fiction une réécriture de l’Histoire.

Le phrasé bigarré des sept sœurs de fortune et d’infortune reflète la joyeuse intensité, avec tous ses dangers certainement, d’une époque où la mitose des états-nations n’avait pas encore eu lieu, d’une époque où les dominations étaient encore mal assurées et comme doutant presque d’elles-mêmes, avant d’imaginer les procès en sorcellerie ou « ce quotidien militaire abstrait et symbolique qui deviendra la vie féodale puis l’usine et la vie d’entreprise ». Toutes nimbées d’une religiosité panthéiste non oppressive et d’une ouverture prévenant l’aliénation rampante des clergés de tout poil, les langues mêlent ici sans sourciller leurs racines latines, celtes et germaniques, dynamitant au passage aussi bien les mythologies de Babel que celles de la Pentecôte (ni fragmentation insurmontable et punitive, ni parler en langues magiquement attribué à quelque Saint-Esprit).

Jouant comme chez « Enig Marcheur » – mais depuis un angle bien différent – de l’opposition subtilement dialectique entre langage d’avant et langage d’après (lorsque les baptêmes se font puissamment métaphoriques), intégrant lorsque nécessaire l’approche des langues inconnues chère à Hildegarde de Bingen (dont la figure sera convoquée en un clin d’oeil le moment venu par l’entremise du fréquent complice de l’autrice qu’est Léo Henry), utilisant des formes homériques ad hoc (sans attendre la remarque officielle de la page 103, mais dès, par exemple, « mon père peu aimé des armes », le « Troie » de luvan et Ambre n’est pas si loin) qui signifient une nature profonde et dissimulée d’épopée paisible, les textes étudiés par la narratrice dans le calme austère et baroque des bibliothèques savantes autrichiennes ou bavaroises révèlent au fil des pages leur fonction discrète de passage vers une réalité différente, en direction d’une contre-histoire où la parole des vainqueurs n’aurait rien eu d’inéluctable.

confession utæ // uta

je ne me souviens pas de volusiana enfant. pourtant elle

a connu ma modar et ma modarmodar.

la seconde se nommait hrotsvita. elle était herbaria.

la première se nommait bertilla. elle tuait le svin. c’est ainsi

qu’on se souvient d’elles.

je ne suis pas née au bord de l’eau. notre sippe était déjà

réfugiée loin des northmannon lorsque bertilla m’a portée.

j’ai grandi loin de læ meer. dans les terres et en susreté.

ce n’est que modar que je suis revenue sur la coste.

j’ai élevé ma dohtar vendelgard à novus vicus. entre la source

lisse et læ meer aux remous. entre deux eaux. des enfants

et petits-enfants de la gente d’asagsonæ os nous ont

imitées. des colons neufs sont venus d’ailleurs. nous étions

toutes libres et vulnérables comme je l’étais. aucune serve

protégée des caprices du sors n’a voulu s’aventurer à læ meer.

les northmannon partis tout était vide et triste et beau.

certains de nos parents s’étaient battus. c’est le cas d’æmilius

le père de mon époux. d’autres comme riculf mon père

peu aimé des armes avaient fui. les unes comme les autres

nous aimons ces vieilles terres désertes purifiées

par le fer et le feu.

nous défrichons et nettoyons et binons et semons

et récoltons. tout est si neuf tout est si vieux. mais personne

n’a le cœur de retourner au bord de l’eau pour rebastir

l’ancien havan d’adsagsonæ os.

des cadavres y flottent encore. des esprits y demandent

leur tribut martial. certaines les disent faits de boue et d’ombre.

nous sommes assises dans les hauteurs. novus vicus

s’appelle notre pagus et nous vivons ensemble.

mon nom est uta. je suis revenue. je porte en moi læ cor

de ces lieux.

sar mon man est mort et ma dohtar vendelgard apte à faire

croistre les semailles.

sar libérée de mes devoirs familiaux je descends du pagus

à la source afin de servir le ciel.

L’immersion conduite par la narratrice est un voyage, voyage au bout d’une nuit radieuse, voyage au bout du fleuve naturel d’une expérience de pensée singulière, dans laquelle le passé se fond avec l’actuel, en une belle présence du fantastique, pour mieux irriguer l’avenir. Emboîtant les mises en abîme avec une maestria ô combien savoureuse, convoquant l’éditeur Mathias Échenay et la maquettiste (et conceptrice artistique des polices de caractère nécessaires à l’exploit graphique prenant place sous nos yeux) Laure Afchain pour quelques explications aussi tentativement rationnelles que joliment embarrassées, c’est à un véritable « Pour un autre Moyen-Âge » inscrit dans ce qui n’a pas été écrit que nous invite à présent luvan.

Lorsque passé, présent et avenir alternatif se mêlent dans le chaudron des langues et des perceptions, lorsque la pièce où l’on cuisine peut sentir, comme dans les agencements de poésie mémorielle de Françoise Morvan, « l’arabica et la levure » – et qu’une saveur peut être décrite comme « acide comme de la sueur dans une veste en cuir légèrement moisie, avec un arrière-goût de paprika doux » -, lorsque les figurants guerriers des massacres ordonnés par l’autorité ou tolérés par les puissants se mêlent, à l’image du « MOAB » de Jean-Yves Jouannais, lorsque les allusions et les inférences internes se multiplient finement (« Sigrid porte également le souvenir des hivers d’autrefois, crus. Et crus, ils l’étaient plus encore au pays de ses ancêtres. »), lorsque la poésie diffuse du propos peut prendre les allures d’un voyage initiatique et terminal tel celui d’ « Aniara », lorsque de grandes ourses chaleureuses entrent en résonance étonnante avec celle de Romain Verger, lorsque les héros morts et les pratiques funéraires s’invitent dans tertres et tumulus chers à Scott Baker, lorsque la fusion subreptice des narratrices ou narrateurs dont jouait le Gene Wolfe de « La cinquième tête de Cerbère » pointe son visage diaphane, voire lorsque le choix de certains mots par la maquettitste pour commenter l’état d’un parchemin (« un rouleau à la très forte odeur de charogne ») créent un écho tragique et comique à la fois que l’on verrait bien dans un film de la fictive Solveig Ackerfeld, la lectrice ou le lecteur ne peuvent que se rendre à l’évidence : virtuosité narrative de l’écriture et ambition technique de la réalisation nous offrent ici un livre rare, peut-être même puissamment unique, capable de transmuter les questions très contemporaines de féminisme (et de domination afférente) ou de réfugiés (et de leurs prétendues migrations), comme par exemple Chloé Delaume ou Marie Cosnay de leur côté, entreprenant un véritable détour poétique et politique par un passé moyenâgeux, où il s’agirait de reprendre (presque) à zéro et de retourner les hagiographies orientées pour obtenir une libération, puisque, plus que jamais, « il faut écrire ce récit ancien de manière nouvelle » : « La forêt qui marche dans la prophétie de Macbeth était une armée. Et si la mienne était une sororité ensevelie au fil des siècles ? »

Luvan - Agrapha - éditions de La Volte,

Hugues Charybde le 28/09/2020

l’acheter ici

Luvan