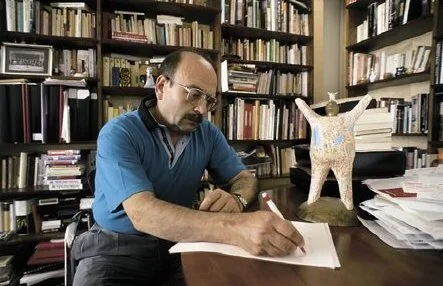

Le libéralisme post-franquiste visité par le subtil Manuel Vasquez Montalban

Une plongée à contre-courant dans les sinuosités du pouvoir économique en Espagne à la chute du franquisme, en compagnie du privé le plus pénétrant, le plus gourmet et le plus désabusé du roman noir contemporain. Un grand roman.

Quelque chose, cependant, empêchait qu’il ne jouisse comme à l’accoutumée de son vice secret et solitaire. Quelque chose qui se passait près de lui et qui fonctionnait comme un parasite de transmission radio. Quelque chose que l’on disait, ou la manière dont on le disait. L’onde de perturbation était toute proche, à ses côtés. Ses deux voisins immédiats parlaient de l’Espagne, et l’un d’eux dans un anglais à l’accent de toute évidence catalan.

– C’est curieux qu’en huit ans sur la base de Rota vous n’ayez pas appris à parler l’espagnol.

– Les bases ont une vie autonome. Nous n’employons des gens du coin que pour le nettoyage et pour…

Dans un éclat de rire complice, l’Américain fit un geste évocateur sans doute appris dans un bar de Cadix. Le Catalan ne releva pas l’impertinence et poursuivit une conversation d’homme d’affaires. L’Américain était à la tête d’une petite usine de matériel sportif et passait en revue ses concessionnaires. Pour lui, le monde se divisait entre ceux qui achetaient chez lui et ceux qui n’y achetaient pas. Même les Chinois communistes lui semblaient être des gens exceptionnels parce qu’ils lui achetaient du matériel d’excursion par le biais de Hong Kong. En revanche, il ne pouvait supporter ni les Cubains, ni les Brésiliens, ni les Français. Il n’arrivait même pas à leur vendre une gourde. Lorsqu’il faisait l’éloge des qualités éthiques et marchandes d’une quelconque communauté, l’Américain, outre le jugement pertinent qu’il formulait, battait des mains en criant : olé !, rendant ainsi un hommage linguistique évident au pays de son interlocuteur. Ce dernier résuma rapidement de manière correcte ses activités. Il était manager à la Petnay, une des multinationales les plus importantes du monde. Il avait sous sa responsabilité l’Espagne et une zone d’Amérique latine, mais il voyageait très souvent aux USA pour s’entretenir avec la maison mère et se mettre au courant des techniques de marketing.

– Nous les Américains, nous savons vendre.

– Je ne dirais pas ça. En réalité vous avez le pouvoir politique de faire acheter les autres.

– C’est la loi de l’Histoire, mon ami. Vous aussi, vous avez eu un empire et qu’en avez-vous fait ? Et l’empire romain ? Les Apaches, par exemple, possédaient un authentique empire, alors vous voyez. Peut-être qu’un de ces jours la civilisation américaine disparaîtra et tout notre pays avec.

De l’avion, l’Américain signala la géologie aride du Désert de la Mort.

Comme cela ne sera pas si fréquent au long de l’impressionnante saga créée par Manuel Vázquez Montalban, la deuxième enquête du privé barcelonais Pepe Carvalho, après le prologue mythique de « J’ai tué Kennedy » (1972) et l’ouverture que fut « Tatouage » (1974), commence par un flashback renvoyant justement à l’indistincte époque « CIA » du héros, souvent évoquée et rarement détaillée, dans ce volume pas plus qu’ultérieurement. Publiée en 1977, et traduite en français en 1981 par Michèle Gazier, dans une première édition au Sycomore qu’il vaut mieux oublier tant l’absence de relecture y était dramatiquement patente, avant d’être rééditée dans la belle collection Grands détectives de 10/18, puis dans la collection Points du Seuil, « La solitude du manager » démarre en effet par une rencontre de hasard, dans un avion reliant San Francisco à Las Vegas, entre Pepe Carvalho et Antonio Jauma, un important manager de la gigantesque multinationale américaine Petnay.

Lorsque, bien des années plus tard, quelque temps après la mort du dictateur Franco, Antonio Jauma est retrouvé dans un fossé catalan, tué par balle dans ce qui semble être un règlement de comptes entre maquereau et client de prostituées (ce qu’était Jauma, et dont il ne faisait pas mystère, y compris auprès de son épouse), Pepe Carvalho est d’abord fort surpris d’être contacté, au nom de la veuve, par Marcos Nunez, un des amis de jeunesse du défunt, défunt qui semblait avoir curieusement gardé un œil très attentif sur la carrière du détective privé. Ni Concha Hijar de Jauma ni Marcos Nunez, sensibles à certains détails de la scène du crime, ne croient à la version officielle de la mort d’Antonio que leur a fourni la police. Et c’est ainsi que Pepe Carvalho, d’abord réticent, se retrouve en train d’enquêter, pas très loin du cœur du pouvoir économique réel de l’Espagne de l’immédiat post-franquisme.

Jauma raconta sa vie à Carvalho de manière brève et efficace. Études de droit. Un voyage d’étudiant aux USA au cours duquel il dut se consacrer à faire des routes et à vendre des hot-dogs dans des cafeterias du Bronx. Il épouse une ancienne camarade de classe. Situation précaire.

– Le soir nous partagions souvent une omelette nature et un doigt de whisky.

Soudain, par un parent de sa femme, militaire détaché à l’ambassade à Washington, Jauma obtint une place à la Petnay. Quelques mois plus tard, il en devenait le représentant en Espagne.

– Et comme le dirait Groucho Marx, c’est ainsi qu’a commencé ma carrière, de la pauvreté la plus absolue au néant.

– Au néant ?

– Au néant. Un manager ne s’enrichit jamais assez pour pouvoir dire : salut et bye-bye. D’autre part, il est toujours dépendant des bilans annuels et des merdes mensuelles de l’entreprise. Je suis saturé. Hier au soir j’ai dû assister à un dîner fraternel des délégués du monde entier. Imaginez le spectacle d’une Amérique en fête. Tous les bijoux des femmes mis bout à bout auraient ridiculisé les richesses de la grotte d’Ali Baba. Bien. D’un côté les huiles, de l’autre la pression des travailleurs. Vous ne savez pas ce que c’est que de travailler en tant que P.D.G. dans la réalité ouvrière espagnole ou latino-américaine. Il faut avoir une santé de fer.

– Comment vous en tirez-vous ?

– Pour le moment bien. L’entreprise paye des salaires un peu supérieurs aux salaires locaux, et obtient des bénéfices américains. Mais je redoute une chose : une crise et qu’on exige de moi une attitude de contremaître. Vous comprenez ? – Vous avez une moralité de gauchiste.

– Ça vous gêne ?

– Ça ne m’importe guère. Moi aussi j’ai eu mes idées, à présent il ne me reste plus que quelques viscères en très bon état.

C’est avec « La solitude du manager » que j’ai découvert Pepe Carvalho, devenu mythique pour moi et pour quelques autres, et certainement l’un des plus grands personnages récurrents créés dans le dernier quart du vingtième siècle. Au-delà du privé dur à cuire, très fin gourmet (héritier ô combien savoureux du Thomas Lieven de Johannes Mario Simmel et précurseur du commissaire Salvo Montalbano d’Andrea Camilleri, qui lui rendait ainsi hommage), du solide amoureux de Charo et du grand lecteur désabusé qui utilise désormais ses livres pour allumer sa cheminée, Manuel Vázquez Montalban nous offre, avec son privé barcelonais, et d’une manière particulièrement incisive dès ce deuxième épisode, une plongée dans les fidélités de jeunesse, dans les idéaux trahis, dans les adaptations plus que pragmatiques, dans les amitiés tortueuses, dans tout ce que le joug franquiste et l’appel du confort ont pu produire auprès d’un groupe d’étudiants restés pourtant « amis », par-delà les vicissitudes de l’histoire espagnole des années 1960-1970. Il nous propose aussi, d’une manière rare dans la littérature en général, et dans la littérature noire des années 1975 en particulier, une incursion de haute volée dans les voies étroites qui relient la morale personnelle à la morale des affaires, qui entrechoquent le business as usual aux diverses variations possibles des stratégies de la tension politico-économiques, telles que s’en empareront essentiellement les auteurs de giallo en Italie à partir de la fin des années 1980, en n’ayant toutefois jamais à leur disposition la pénétration secrète d’un Pepe Carvalho dans l’âme chahutée d’un Antonio Jauma.

– Vous vous rendez compte du nombre de choses qui peuvent nous réunir ? Faisons une liste des femmes que nous avons possédées et comparons-là ; il se peut même que nous ayons une histoire sexuelle parallèle.

– Ou convergente.

– Ou convergente, c’est ça. Hier soir l’entreprise a mobilisé les call-girls les plus extraordinaires de Las Vegas et ça s’est terminé en gigantesque foutoir dans tous les appartements extérieurs du Sand’s, l’hôtel de Sinatra. Je suis rentré chez moi avec deux négresses qui m’ont prouvé la supériorité raciale des petits bruns. Quels morceaux, Carvalho ! Qu’est-ce que je deviendrais sans faire la noce de temps à autre ? Les Américains savent pousser les gens à bout et une minute avant l’effondrement ils savent les stimuler pour qu’ils se reprennent et qu’ils continuent à produire. C’est le principe psychologique fondamental du taylorisme et du fordisme. Je me le prescris à moi-même. Sans ça je ne pourrais pas vaincre mon naufrage quotidien dans la solitude. La solitude du manager.

Manuel Vazquez Montalban - La Solitude du manager - Points Seuil

Hugues Charybde , le 4/05/2020

l’acheter chez Charybde ici

Manuel Vazquez Montalban