La grande évasion de Damasio : notre propre cage, nous l'avons construite…

La moelle poétique, épique et militante de « La zone du dehors » d’Alain Damasio. Un tour de force qui frappe pile et juste.

Nous vivons dans une démocratie.

Nous n’avons pas à nous plaindre.

Nous n’avons qu’à nous lever,

sortir et claquer la porte.

Face à l’aliénation des menues doses douces et continues, nous n’avons pourtant su opposer de rupture que brutale.

Que notre fureur !

Dynamiter le ventre !

Faire sortir le sang !

Y aller franc,

sans réfléchir.

Réfléchir,

c’est fléchir deux fois !

Nous avons en face de nous une force plastique,

qui recycle les résistances,

qui fait preuve d’une capacité d’innovation redoutable et nous, on en resterait à ça :

détruire ?

C’est le propre des forces réactives,

justement,

de vouloir détruire les forces qui s’opposent à elles.

Et elles veulent les détruire parce qu’elles n’ont pas la force suffisante pour les subjuguer,

se composer avec.

S’en servir !

Vouloir détruire est le symptôme d’une volonté décadente !

Nous devons construire maintenant !

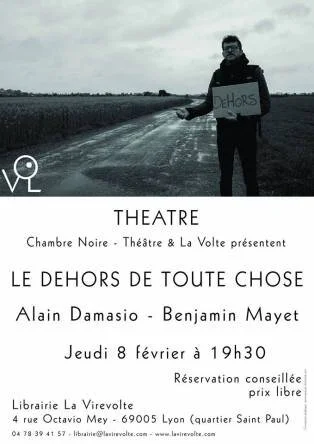

Premier roman d’Alain Damasio, cinq ans avant « La horde du contrevent » et vingt ans avant « Les furtifs », « La zone du dehors » constituait en 1999 la matrice primitive d’un art de l’écriture poétique et politique qui s’est développé de manière spectaculaire en vingt ans, au sein du genre science-fictif comme à ses frontières toujours à explorer et à battre en brèche. Comme certains romans riches d’une énergie débordante, d’un contenu foisonnant et d’une véritable ambition, « La zone du dehors » multipliait les discours, au risque parfois de tangenter un certain bavardage, même s’il était plus que tempéré par une écriture poétique et enlevée, qui, déjà, commençait à prendre son envol. Ce point n’est bien sûr pas rédhibitoire en soi : pour ne donner qu’un seul exemple, l’un des plus beaux romans de Kim Stanley Robinson, son « S.O.S Antarctica » de 1997, présentait les mêmes symptômes apparents. Toujours est-il que « Le dehors de toute chose », texte publié en 2016 à La Volte pour retranscrire le spectacle créé par Benjamin Mayet (au joli rôle d’architecte) et par Thomas Lihn (à la mise en scène), lors des Intergalactiques de Lyon en 2014, parvient à exprimer en beauté, en retravaillant passages et mots du roman d’origine d’Alain Damasio, une forme de quintessence poétique brûlante de ce travail romanesque et théorique.

Une telle société de contrôle,

aussi splendidement démocratique soit-elle,

je la vomis.

Et je la vomis pour des valeurs qui sont autrement vitales

que ce triomphe à la régulière du conformisme,

de la docilité et de la peur,

qui est cautionné parce qu’issu d’une majorité.

Je la vomis pour la liberté.

Pour que la vie siffle dans nos viscères,

comme un ruisseau ardent.

Je la vomis pour un espoir :

que l’homme vaut mieux que ce qu’il est aujourd’hui.

Le récit de la genèse et de l’évolution continue de ce projet, tel que nous l’offre Benjamin Mayet en avant-propos, mérite davantage qu’un détour : tout empreint de générosité, de combativité et de lucidité, il nous donne aussi à ressentir les alchimies mystérieuses et néanmoins bien décidées qui peuvent prendre place à bord de ce véritable laboratoire politique et poétique contemporain que constituent, année après année, les éditions La Volte et ce qui gravite (en une multiplicité de trajectoires bien différentes) tout autour.

Aujourd’hui,

enfin,

il est possible que toutes nos rages intestines,

nos fièvres sauvages,

tous ces cris esseulés tus et tués par la misère de crier seul,

que toutes ces lames solitaires pointées vers le bulbe de glu,

à ne savoir où frapper,

que tout cela converge !

Comprenez-vous que l’homme n’a même pas commencé à être un homme ?

Que l’histoire de notre société n’est que l’histoire du triomphe des forces réactives,

du ressentiment,

du larmoiement,

une petite histoire pleurnicheuse et atermoyée qui fornique sur la honte d’être heureux et la mauvaise conscience de voir les autres souffrir tandis que nous sommes sians et d’équerre !

La souffrance !

La souffrance !

Parce que nous ne souffrons plus,

il faudrait fermer sa gueule,

s’agenouiller,

obéir et prier ?

Il faudrait faire ce qu’on nous dit et là où on nous dit de le faire ?

Nous devrions avoir honte ?

Nous devrions au contraire nous dresser sur l’horizon tels des soleils tournoyants et ivres de fougue !

À flamboyer parmi le cosmos,

à faire des avenues des flaques de feu !

Devrait même plus pouvoir se regarder en face tellement chaque être,

par sa prestance et son éclat,

éblouirait !

Aux 35 pages du texte incisif construit par Benjamin Mayet à partir de la prose de « La zone du dehors », il faut ajouter – et ce n’est pas un simple « bonus » – les 28 pages de l’essai-commentaire composé par Alain Damasio lui-même pour l’occasion, intitulé « La zone du dedans – Réflexions sur une société sans air ». Revenant avec lucidité, sans fausse modestie mais certainement sans complaisance, sur son roman écrit alors 17 ans plus tôt, il examine les principaux points aveugles du texte d’origine : « Dans un roman d’anticipation, le plus délicieux, rétrospectivement, est ce que le roman n’a pas su anticiper : la tache aveugle sur la rétine prospective – et ce qu’elle révèle. Plus piquante est la cécité lorsqu’il s’agit de son propre roman, écrit à vingt-cinq ans, et qui se voulait, sous l’enthousiasme magique de ma jeunesse, le portrait « visionnaire » de ce que nos sociétés de contrôle allaient devenir. Yo ! »

C’est ainsi, qu’anticipant de trois ans sur l’un des (nombreux) ressorts essentiels des « Furtifs », alors en cours d’écriture, Alain Damasio évoque, incisif, le technococon cher à Bernard Stiegler, d’autant plus redoutable contrôleur qu’il est volontaire et tient dans la main – et que ces transformations sociales et sociétales, loin d’être invisibles ou insidieuses, se font précisément au nom de ce que nous prenons pour nos désirs propres (on retrouve ici, avec bonheur, mutatis mutandis, à la fois l’intuition documentée de Luc Boltanski et Eve Chiapello dans leur « Nouvel esprit du capitalisme », et l’analogie argumentée de Laurent Henninger dans son « Espaces fluides et espaces solides : nouvelle réalité stratégique ? »). Ce « Dehors de toute chose » est bien ainsi doublement précieux, par le souffle qu’il redonne, allègrement, à « La zone du dehors » des origines, et par la mise en perspective impitoyable et terriblement fructueuse qu’il nous en propose.

Quelque chose de moins perceptible et de plus neuf montait au virage du siècle. Comme une métamorphose dans la matière même du pouvoir. Un passage du solide au liquide. Dans un occident aux autorités titubantes, aux hiérarchies discutables et sapées, dans nos démocraties toujours plus sainement intolérantes à l’arbitraire et à l’imposé, où l’impact des disciplines suscitait presque autant de résistance que d’effets, l’aérodynamique du pouvoir nécessitait d’être redesignée pour recouvrer ses capacités de pénétration dans l’air des corps et des esprits.

Ça, c’est beau de l’écrire mais c’est encore trop facile, et faux. L’aérodynamique est bien là, sauf que ce sont nos mains qui ont lissé par millions la carrosserie. Acceptons-le, tout gauchistes que nous sommes. Acceptons que cette société de contrôle, personne ne nous l’a imposée. Elle n’est pas extérieure à nous, on ne l’a pas reçue comme une punition : on l’a faite. Oui, bien sûr, les médias s’en emparent et la relaient. Oui, les gouvernements l’accroissent et la régissent. Oui, surtout, le technocapitalisme en fait son support et son beurre. Mais elle est d’abord l’invention propre à nos liberticides. L’appel compulsif au contrôle, comme agenda et mode d’être, est venu des populations mêmes. De ces populations émiettées par la doxa libérale ? Si vous voulez… et son égotisme-roi ? Certes. Mais aussi de nous autres les grumeaux, les grumains, excités par le développement personnel, les « deviens ce que tu es », rêvant d’émancipation et nageant en poisson égaré dans la pâte d’une dissociété que nous avons tous contribué à élaborer.

Alain Damasio et Benjamin Mayet, Le dehors de toute chose, éditions de La Volte

Charybde2 le 7/01/20

l’acheter ici