Sexin in L.A. , la déambulation non genrée de John Rechy

Los Angeles, années 1960. Sexualité débridée, désir refoulé et obsession comptable, dans l’arène de Griffith Park.

Il a quitté Phoenix au matin à l’aube naissante, lorsque le monde est mauve ; et il a aperçu, sur l’autoroute, des nuées d’oiseaux fantomatiques attroupés sur la chaussée, à la recherche de Dieu sait quoi – sûrement pas de nourriture, pas sur cette autoroute déserte, si proche de la ville endormie.

Pensant qu’ils allaient prendre leur envol, il n’a pas réduit sa vitesse ; mais alors même que la voiture fonçait dangereusement vers eux, ils sont restés là, comme mystérieusement impliqués dans quelque suicide rituel – jusqu’à ce que Johnny Rio, qui aurait ruminé tristement s’il avait tué la moindre bestiole (il préfèrerait encore mordre le bas-côté), écrase la pédale de frein et actionne son klaxon – le son se déployant longuement, creux, solitaire, jusque dans les cavernes du matin silencieux.

Alors seulement, les étranges oiseaux se sont dispersés – mais très, très lentement, à contrecœur ; ils se sont envolés – glissant ainsi que des bouts de papier noir soudain abandonnés par un vent extatique ; glissant, mais assez bas, juste au-dessus du capot de la voiture ; comme en proie à une transe profonde.

Lancé à 150 km/h sur l’autoroute entre Texas et Californie, Johnny Rio revient – pour un bref séjour – à Los Angeles après trois ans d’absence. Corps de rêve, silhouette affûtée et sourire charmeur, il revient triomphant, fort de ses économies et de ces paisibles trente-six mois passés dans sa discrète ville natale, en travaillant pour le garage de son oncle. À bien des égards, il n’a plus rien à voir avec le jeune prostitué masculin sans le sou qu’il était trois ans plus tôt. C’est en tout cas ce qu’il se dit, et qu’il est bien décidé à se prouver lors de ce séjour.

Johnny imagine le triangle sous les zébrures. Ses poils pubiens seraient-ils blonds ? – c’est ce que semble indiquer l’imperceptible duvet ; cela dit le soleil peut aussi bien l’avoir fait blanchir. Il imagine sa fente, à peine effleurée par les poils blonds et fins.

Il se figure sa propre toison pubienne, sombre, entremêlée au duvet blond de la fille.

Mais Johnny n’est pas un chasseur ; il a pour habitude d’être chassé – ce qui s’applique aussi aux femmes (et participe, une fois encore, de sa « féminité »). Il sait user de ses sourires, de tout son charme, pour séduire – et ne s’en prive pas ; la proposition doit cependant toujours être faite par autrui. Il est impossible, tout à fait impossible qu’il laisse à quelqu’un – homme ou femme – le plaisir de savoir qu’il le/la désire suffisamment pour se lancer à sa conquête.

Aussi se rallonge-t-il sur la chaise longue, il ferme les yeux, et il attend – il espère – qu’elle fasse le premier pas.

Dès lors, la question pourrait se poser : Johnny Rio se considère-t-il comme hétérosexuel ? Il y répondrait de la manière suivante, comme s’il présentait les choses devant un jury afin que celui-ci en tire ses propres conclusions : premièrement, je n’ai jamais désiré aucun homme, la seule chose qui m’excite, ce sont les actes d’un homme, pas sa personne ; deuxièmement, il n’y a jamais eu de réciprocité sexuelle entre un homme et moi – pas plus que je n’ai laissé un homme me toucher autrement qu’avec la bouche – et les mains bien sûr ; et troisièmement, je l’ai fait pour l’argent… Johnny lui-même s’accordera à dire que cela participe du Mythe de la Rue (surtout celui du tapin masculin) : un mythe étrange selon lequel un homme peut coucher avec des hommes, encore et encore – surtout pour se faire de l’argent – et avoir autant de partenaires qu’il le désire – tout en restant « normal » (c’est-à-dire, hétérosexuel) tant qu’il n’est pas question de réciprocité sexuelle. Que tout cela soit vrai ou non – la lucidité n’étant pas l’une des qualités premières de Johnny, celui-ci se félicite de ne pas écorner le Mythe.

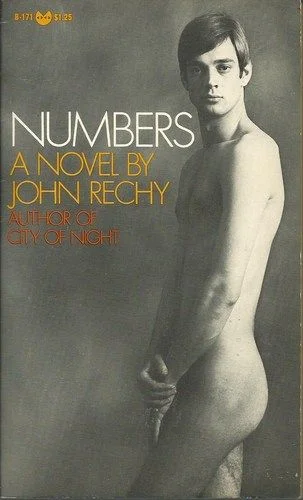

D’une crudité toujours impressionnante, le deuxième roman de John Rechy, publié en 1967, quatre ans après le tonitruant coup d’envoi de « Cité de la nuit » (1963), et comme lui largement autobiographique, n’avait jamais été traduit en France. C’est désormais chose faite, en cet automne 2018, grâce au traducteur Norbert Naigeon et aux éditions Laurence Viallet., et même à cinquante ans de distance, l’aspect coup de poing de ce texte demeure quasiment intact. En effet, bien au-delà d’une peinture du milieu homosexuel de Los Angeles au milieu des années 1960, alors que la répression policière et plus généralement normative est encore particulièrement féroce aux États-Unis, et d’une investigation des stratégies d’évitement et de contournement développées par un certain nombre d’acteurs, « Numbers » est sans doute avant tout le récit déterminé et fonceur de la lutte presque invisible, au fond, entre un homme et ses désirs, entre une personne et ses compulsions, entre la réalité des désirs et la rationalisation incessante de leur plus ou moins grande acceptabilité, que ce soit à ses propres yeux ou à ceux, en partie, des autres. Et cela sous le regard atone et chiffré des piliers du temple mondial de la consommation, bien entendu, quantification de l’existence qui donne bien tout son sel particulier à cette forme-là de course à l’abîme.

La Négresse au visage ridé comme une pomme est à nouveau postée au coin de la 7e Rue et de Broadway. « On est tous condamnés », dit-elle, sa voix laisse pourtant paraître encore moins d’émotion que la veille : « on sera tous morts demain » – bien que l’on soit déjà le lendemain de la veille, et qu’elle soit encore là.

« On est tous condamnés. » Johnny Rio répète les paroles, imitant sa manière de les prononcer. Bientôt, elles deviendront une espèce de refrain entêtant gravé dans son esprit.

Puisque la décision a été prise sans qu’il ne le décide (son esprit s’est tu de lui-même, son corps s’est mis en branle), Johnny tentera plus tard de se raccrocher à ses « raisons » lorsqu’il entreprendra de découvrir – dans un examen rétrospectif des événements de cette soirée – ce qui, en fin de compte, l’a provoquée avec une telle violence.

Tina et son enfant triste, si triste. La colère. Oui. Et Tom aussi – les ruines du passé. Et quelqu’un d’autre. Qui ? Danny. Oui. Danny, dans une certaine mesure ! Et la sensation de deuil éprouvée sur la plage autrefois familière, désormais peuplée de fantômes. Et la Négresse proclamant – non, annonçant – le jugement dernier… pour demain. Si proche.

Oui, tout ça.

Pourtant, c’était après son arrivée à Los Angeles – et c’est pourquoi Johnny tentera de fouiller un passé plus lointain encore. Remontera jusqu’aux moments où il a quitté Phoenix, peut-être – lorsqu’il a contemplé ce rituel morbide ; les oiseaux fantomatiques sur la route qui semblaient se ruer pour accueillir le destin en ce matin ténébreux ; les bestioles sur le pare-brise, leurs « numéros » tirés les uns après les autres… si vite. Mais il était déjà en chemin pour ici. Alors : il essaiera de remonter plus loin encore. Jusqu’à Laredo. À un miroir… On est tous condamnés.

(Si proche !)

Mais Johnny ne comprend toujours pas.

La seule chose qu’il sache, c’est qu’il marche comme un somnambule depuis qu’il est parti de la plage.

La superbe chronique d’Alexandre, sur Un dernier livre avant la fin du monde, est ici. Celle de Mathieu Lindon dans Libération est ici. Celle du Triangle Masqué est ici. Celle d’Adrienne Boutang dans Le Monde est ici.

John Rechy

Numbers de John Rechy, éditions Laurence Viallet

Charybde2 le 21/01/19

l’acheter chez Charybde ici