De l'arrogance des tyrans et de la révolte qui s'ensuivit

C’est l’histoire de Johanna Ferrour, c’est l’histoire de Richard Plantagenêt le deuxième, c’est l’histoire d’un paysan, c’est l’histoire de John Ball et de Wat Tyler, c’est l’histoire du mois de juin 1381, c’est l’histoire des Jacques, des Tuchins, des Remensas, des Hussites, des Rustauds, c’est l’histoire des soulèvements des gens ordinaires, c’est une histoire de terres, d’injustice, de liberté, de foi et d’horizons perdus.

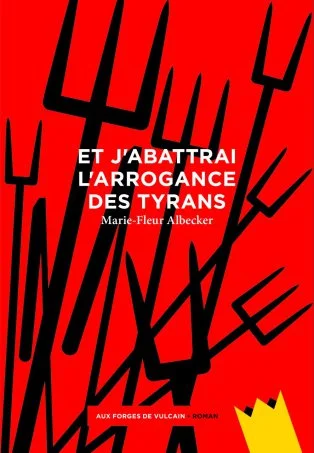

Lectrices attentives et lecteurs curieux – et vice versa – voient sans doute depuis quelques années se multiplier doucement des initiatives littéraires visant plus ou moins subrepticement à redonner de la puissance mythologique adaptée au contemporain à une ensemble historique de luttes sociales et politiques contre la domination, et contre le récit inexorable des dominants. Si l’emblème en est sans doute à chercher du côté du nouvel épique italien, et tout particulièrement du formidable « L’œil de Carafa » (1999) de Luther Blissett (avant que le collectif bolognais ne mute en Wu Ming) – ouvrage majeur qui s’ancrait déjà dans une relecture rusée et comme agrandie de « La guerre des paysans en Allemagne » (1850), captivante œuvre de jeunesse de Friedrich Engels -, on peut certainement mentionner aussi, et pas uniquement à titre anecdotique, loin de là, l’excellent « Et que celui qui a soif, vienne » (2016) de Sylvain Pattieu. Dans les secrets de fabrication de ces ouvrages, on trouve une documentation historique extrêmement solide, une réelle maîtrise narrative, et un usage subtilement détourné de l’anachronisme dans la langue et le ton adoptés. Le premier roman de la géographe Marie-Fleur Albecker, « Et j’abattrai l’arrogance des tyrans », paru chez Aux Forges de Vulcain en ce mois d’août 2018, me semble pouvoir revendiquer sans hésiter son appartenance à cette famille littéraire hautement nécessaire, et le plus souvent résolument passionnante.

Enluminure du XVe siècle : John Ball encourageant les rebelles (® Historia Games)

Mais il faut hélas partir du principe que les hommes veulent du pouvoir, une ambition peu compréhensible si vous voulez mon avis : pourquoi notre civilisation n’a-t-elle pas tenté de vanter les mérites du bonheur, plutôt, voilà une chose qui est tout de même un peu forte de café, café que nous produisons d’ailleurs à grands frais d’esclaves. Ici, en 1381, il n’y a plus d’esclaves mais des serfs (qui sont sans doute les descendants des esclaves), gens qui ne sont pas esclaves, mais non libres (attention, c’est subtil) : exploitants de la terre du seigneur, ils lui doivent des services, les corvées, et n’ont théoriquement pas le droit de déménager comme ils veulent, sauf quand le seigneur a vraiment le dos tourné. Je simplifie, mais bon, c’est l’idée générale. Quand il s’agit de la privation de liberté, l’humain est toujours inventif ; on pourrait se dire qu’il dirigerait ses capacités d’innovation plutôt sur le clitoris, par exemple, mais non : prison, servage, esclavage, bracelet électronique, camp, maison d’arrêt, panoptique, cul-de-basse-fosse, oubliette, cage, chaînes, et j’en oublie.

Miniature d’une copie des Chroniques de Froissart : Richard II rencontre les rebelles le 13 juin 1381 (® Historia Games)

D’une manière inimitable, enjouée et indomptée, malicieuse et surplombante à dessein, par le regard de Johanna Ferrour, vigoureuse féministe bien avant la lettre, Marie-Fleur Albecker nous raconte – nous fait vivre – la révolte de paysans de 1381 en Angleterre, voyant des milliers de rebelles quitter leurs champs du Kent et de l’Essex pour converger progressivement sur Londres, désertée ou presque par les troupes royales, alors fort occupées en France ou en Écosse, pour réclamer au tout jeune roi Richard II, d’abord la simple levée d’un impôt de trop s’abattant sur eux, puis le limogeage des « mauvais conseillers » (la personne royale étant, envers et contre toute évidence, toujours alors jugée comme au-dessus de tout soupçon – ce qui donne évidemment aux souverains, en matière d’insurrection populaire, une marge de rouerie et de trahison dont la plèbe ne dispose guère – comme on le verra ici, bien entendu), et enfin, peut-être pris dans une surenchère et une griserie liées au succès de leur entrée dans Londres, l’abolition du servage et la liberté d’aller et venir (le contrôle de la force de travail paysanne restait un enjeu essentiel pour les puissants, fût-ce en ces temps pré-capitalistes).

Ils doivent être plusieurs centaines ; ce n’est pas une petite troupe, certes, mais absolument pas de quoi faire tomber une masse comme le donjon de Rochester. Je ne me représente pas bien la chose, puisque les mecs du château avaient dû les repérer depuis quelques bons kilomètres, et auraient donc eu tout loisir de les mitrailler de pierrailles, flèches, huile bouillante, ou de les recevoir au moins avec une solide garnison au débarquement, devant la porte de l’enceinte donnant sur la Medway. Et pourtant, ils ont libéré Robert Belling sans coup férir. Les grands exploits des révolutions ne sont pas des exploits militaires : ce sont bien plus des élans du cœur, des élans de peur, des manœuvres de guérilla, ou un peu des trois. Lesquels l’emportèrent dans la libération de Robert Belling, honnête homme (selon sa propre appréciation) et symbole malgré lui ?

Les deux cents pages alertes de ce récit à la conclusion attendue (car aucune république populaire n’a été proclamée en Angleterre au tournant du XVème siècle, et même la « simple » abolition du servage y prit encore presque deux siècles supplémentaires) résonnent fortement et malicieusement avec les fictions spontanéistes contemporaines d’un Arno Bertina (« Des châteaux qui brûlent », 2017) ou d’une Nathalie Quintane (« Un œil en moins », 2018), voire avec les complexes réinvestissements de genres conduits par Céline Minard(« Bastard Battle », 2008). L’humour décidé et la causticité limpide de l’autrice apportent aussi une pierre importante à l’édifice toujours recommandé d’une Histoire populaire et collective tissée de mémoire et d’action, telle qu’Howard Zinn, parmi d’autres, l’appelait inlassablement de ses vœux.

Le nombre : ils seraient plusieurs dizaines de milliers. Les chroniqueurs (John Stow, Thomas Walsingham, Henry Knighton, l’Anonyme de Sainte-Marie et surtout Jean Froissart, féroce contempteur de la révolte) disent trente à quarante mille en Essex, et le même nombre dans le Kent. On ne sait pas vraiment, en réalité, combien ils étaient, et eux non plus (d’ailleurs, combien savent compter correctement au-delà de mille ?) ; sinon que sur la route ils occupent un espace considérable, et que le soir lors de l’étape les hommes continuent à arriver plusieurs heures après que l’avant-garde s’est installée sommairement dans un pré. Contrairement à la tradition bien connue de la police contemporaine qui vise à tranquilliser les bons citoyens affalés devant leur télévision en minimisant les chiffres des participants aux manifestations, les chroniqueurs de ces temps reculés s’adressent à un public lettré, et pas aux téléspectateurs de la classe moyenne alors quasi inexistante, qui ont le pouvoir de faire basculer un mouvement social et s’en emparent rarement car ils espèrent toujours, en dépit de toutes preuves ou statistiques, réussir un jour individuellement. Les chroniqueurs, eux, veulent faire comprendre à leurs alliés de classe le danger terrible dans lequel ces paysans obtus et déraisonnables ont mis l’ordre établi. Ainsi, leur compteur est plutôt branché sur un coefficient multiplicateur, celui qui forme dans l’imaginaire des bonnes gens des hordes sanguinaires, le couteau entre les dents. Mais ne savez-vous pas, bonnes gens, que nous pouvons tous, chacun et chacune d’entre vous, marcher un jour sur Londres ? Il n’appartient qu’à nous.

Et j'abattrai l'arrogance des tyrans de Marie-Fleur Albecker

éditions Aux Forges de Vulcain

Charybde2

l'acheter ici