Darwin, revu et corrigé par James Morrow, c'est Jules Verne à table

Une recherche aventureuse de l’origine des espèces, et bien davantage. Un très grand roman foisonnant et maîtrisé.

Lorsque Chloe Bathurst avait sept ans et vivait à Wapping avec son père veuf et son turbulent frère jumeau, elle décida que sa prospérité future ne serait garantie que par l’arrivée, le plus tôt possible, d’une méchante marâtre. La preuve en était irréfutable. Cendrillon la demoiselle des cendres, Blanche-Neige la gardienne de nains, Gretel la tueuse de sorcière – à chaque fois une jeune femme ne trouvait le bonheur qu’après que son père eut séduit et épousé une méchante deuxième femme.

À neuf ans, Chloe finit par reconnaître la naïveté de son souhait et se découvrit tout aussi contente que papa ait négligé d’épouser une mauvaise personne. (Elle se sentait tout aussi contente qu’il ne se soit pas remarié du tout.) De fait, cet oubli ne fut pas le seul trésor accidentel que Phineas Bathurst légua à sa fille, car il la guida, sans le vouloir, vers les feux de la rampe. Alors que certains hommes sont des forgerons congénitaux ou d’autres des marins héréditaires, Phineas était un marionnettiste né qui ne pouvait s’empêcher d’attraper quelque objet se trouvant à sa portée – horloge, bouilloire, maillet, lanterne, tête de poisson – et de lui conférer le don de la mobilité et le pouvoir de la parole. Colporter l’illusion, en conclut Chloe, était dans son sang. Elle devait devenir actrice.

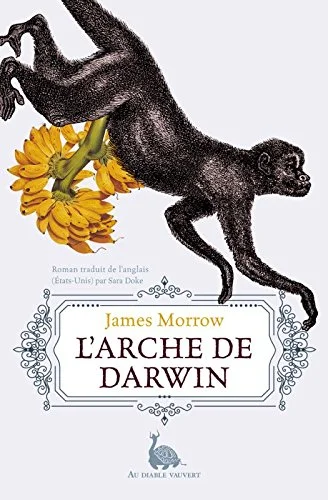

James Morrow, conçoit ardemment depuis presque trente ans de romanesques et hilarantes expériences de pensée permettant aux lectrices et aux lecteurs de questionner en sa compagnie les irrationalités fondamentales du zèle religieux à travers les âges, les obstacles surmontables ou non à la raison, et les charmes d’un éventuel scepticisme bienveillant. En plus d’avoir déjà évoqué la mort concrète de Dieu et ses conséquences philosophiques et techniques (« La trilogie de Jéhovah », 1994-1999), les débuts des Lumières à travers une lutte newtonienne pour l’abolition de la législation sur la sorcellerie (« Le dernier chasseur de sorcières », 2003), ou encore le télescopage du développement d’armes biologiques et des effets spéciaux du cinéma historique (« Hiroshima n’aura pas lieu », 2009), l’auteur voulait depuis longtemps – avoue-t-il – se pencher sur le Charles Darwin de « De l’origine des espèces », en jouant avec les îles Galapagos, avec un concours digne du meilleur Jules Verne et avec la personnalité centrale d’une exceptionnelle actrice de théâtre : c’est chose faite, pour notre bonheur, avec ce « L’Arche de Darwin » publié en 2015 et traduit en français en 2017 par Sara Doke chez Au Diable Vauvert – permettant au passage à James Morrow de devenir le troisième auteur, après Ian Mc Donald et China Mieville, à remporter pour la deuxième fois en France le Grand Prix de l’Imaginaire, catégorie roman étranger.

Avec le temps, Chloe remarqua qu’une ironie fleurissait à l’intérieur de la propriété bruyante qu’elle habitait désormais. Le Charles Darwin qui s’intéressait démesurément aux vers de terre était condamné par certaines infirmités à adopter la posture de ses chers annélides. Même si cette horizontalité était très utile pour produire des enfants, elle frustrait évidemment ses entreprises scientifiques (le projet botanique qu’il développait dans la remise, l’expérience étrange d’élevage de pigeons qu’il conduisait dans le colombier à l’arrière de la maison, les dissections de bernacles qu’il réalisait dans son bureau). Les jours les plus douloureux, il n’était productif que deux ou trois heures après lesquelles, tourmenté par un terrible mal de tête et une forte fièvre, il devait s’allonger sur le canapé, non loin d’un paravent chinois qui cachait un bassin, qu’il était obligé de garder à portée de main à cause de ses nausées.

Il quittait donc rarement la villa. Il ne se rendit à Londres qu’une seule fois cet automne-là, il y acheta un camée en broche pour Mrs Darwin et assista à une réunion de la Geological Society. Il préférait nettement que ses collègues lui rendent visite. Parmi les illustres visiteurs de Down House, on comptait le jeune et viril botaniste Mr Joseph Hooker, récemment revenu d’une expédition dans l’Antarctique, et l’affable Mr John Gould, le plus grand ornithologue d’Angleterre, ainsi que le bourru professeur Charles Lyell, célèbre dans tout le royaume de Sa Majesté pour ses Principes de géologie(un livre qui, comme le remarqua Mr Darwin en s’adressant à Chloe, « impressionnera favorablement ses lecteurs, même après que les montagnes dont il parle avec tant d’éloquence se seront transformées en poussière »). Il arrivait occasionnellement que le triumvirat scientifique constitué de Hooker, Gould et Lyell dorme sur place, mais, le plus souvent, il se contentait d’une visite d’une journée, ne restant que le temps de profiter d’un repas d’après-midi. Comme ces déjeuners avaient normalement lieu dans le vivarium, Chloe se retrouvait fréquemment à écouter les conversations des sages (ne comprenant qu’une infime fraction de ce qu’elle entendait), tout en continuant ses tâches de gardienne de zoo et en supervisant les enfants qui traversaient le dôme à dos de tortue, comme des cheiks sur des chameaux.

Il faut rappeler encore cette manière si rare somme toute dont James Morrow est capable de nous entraîner, échevelés, à sa suite et à sa poursuite, dans un tourbillon d’aventures à la Jules Verne ou à la Robert Louis Stevenson (les aérostats, les canonnières fluviales, les copies d’arches de Noé sont plus fréquentes ici que les fiacres), tout en nous initiant à des débats philosophiques, théologiques et épistémologiques de très haute volée, qu’il nous déroule sans effort apparent, sortant de son chapeau de magicien émérite Charles Darwin, Gregor Mendel, Pierre Teilhard de Chardin ou Rosalind Franklin, pour épauler et entrechoquer ses personnages fictionnels, que ce soit dans la campagne anglaise, chez des sybarites oxfordiens, dans un bagne anglais pour pauvres, au cœur de la forêt amazonienne ou dans les brumes temporelles d’une fumerie de haschisch d’Istanbul. Comme toujours chez cet auteur, l’érudition fascine, et sa digestibilité davantage encore. Démonstration de véritable double culture (celle du sérieux spéculatif et celle de l’aventure divertissante), « L’arche de Darwin » a tout d’un magnum opus, par sa profondeur et par sa jouabilité sincère. Et si les moments de vertige n’y sont pas rares, tant le foisonnement de thèses et de démonstrations glissées dans les méandres romanesques abonde, c’est bien le signe que l’on est là immergé dans une œuvre marquante, au sens plein du terme.

Quel choix avait-elle ? Aucun, selon elle. Combien d’autres chemins s’ouvraient devant elle ? Zéro, conclut-elle avec regrets. Telle Pirate Anne forcée d’abandonner son bébé sur les marches d’un monastère, Chloe était à présent obligée de s’approprier l’ébauche de la théorie transmutationniste sous couvert de la nuit, puis remonter jusqu’à sa chambre pour retranscrire les trente-cinq pages sans qu’on s’aperçoive de leur disparition.

Elle prépara les fondations de son plan avec un soin infini, dégagea le désordre de son écritoire, l’équipa des outils essentiels qu’elle s’était procurés en épuisant toutes les ressources de son porte-monnaie chez Creigar & Sons, Stationers – une pile de papiers vierges, un stylo, deux plumes, trois flacons d’encre ainsi que quatre chandelles obtenues de Parslow sous prétexte qu’elle avait l’intention de rester éveillé tard dans la nuit pour lire Le Comte de Monte-Cristo. Elle se contorsionna pour entrer dans sa robe de velours bordeaux du Radeau de la Méduse, idéale pour se fondre dans le noir, puis enfila des chaussons pour mieux assourdir ses pas et irrigua sa gorge de sirop d’orgeat pour éviter de se trahir avec une quinte de toux.

James Morrow

James Morrow - l'Arche de Darwin - éditions Au Diable Vauvert

Charybde2 le 29/05/18

l'acheter ici