Festival de réalité fragmentée à Monterey en 1967

Traquer l’impossible réalité entre Pearl Harbor et les camps d’internement en Californie, à l’intérieur d’un autre Monterey 1967.

Le désert.

Sous le ciel crépusculaire, piqueté de vautours, se dévoile une gigantesque étendue grisâtre hérissée de carcasses métalliques. Au loin, on aperçoit des falaises couvertes de broussailles pelées, nées d’un déluge ancien, et la ligne des montagnes palpite sous de fins lisérés de nuages. Reflets verts d’oxydation, brillances sous le couchant. Par endroits, la terre ondule comme une mer de lune. Puis elle se rétracte, s’aplanit, soumise par des forces supérieures.

C’est le désert d’avant l’histoire.

Le désert retenant son souffle.

Debout devant sa Jeep, le lieutenant Fuller balaie la plaine du regard, armé de ses seules jumelles. Le samouraï est resté dans la voiture. Comme les fenêtres sont fermées, il n’entend pas le bruit du vent, mais il voit très bien la plaine : les croiseurs échoués, fracassés, par centaines.

Un piège, lui a expliqué le lieutenant, un piège en forme d’installation. C’est une réplique fossilisée de la tragédie de Pearl Harbor, un écho amplifié, démesuré, puisqu’en réalité moins d’une vingtaine de bâtiments ont été détruits. Il y a eu cette volonté de faire résonner le passé. Des navires pilonnés, ventre à l’air, des destroyers coupés en deux, noircis par les flammes, des carcasses criblées d’impacts, des déchirures, une folie, un carnage, on voit même une moitié de bombardier fichée dans le sable, des éclats métalliques éparpillés autour d’elle. Des cratères, des falaises artificielles. Des lacs anciens vaporisés. La proue d’un énorme porte-avions dressée vers le ciel, un mensonge, un symbole. Des amas de caillasse. Aux dégâts factices causés par les peintres, décorateurs, sculpteurs, artificiers s’ajoutent les dommages d’une guerre autrement réelle, les attaques menées par les chasseurs japonais fantômes depuis bientôt trois mois, des Nakijama B5N2, se remémore le lieutenant, des Zéros, des saloperies d’Aichi D3A1.

Füller laisse tomber ses jumelles. Elles pendent à son cou, retenues par la lanière. Il fait signe au samouraï de sortir. Onishi obtempère. Est-ce qu’il s’appelle toujours Onishi ?

Réplique de Pearl Harbor pour l’entraînement avant l’attaque japonaise de 1941 (Photo japonaise saisie par l’US Navy)

Installations d’art contemporain servant de réplique d’un désastre militaire (ou cible authentique d’une agression caractérisée – version gigantesque, achevée et absurde du « Paris est un leurre » de Xavier Boissel), mystérieux métis nippo-américain s’abritant sous le nom de généraux japonais ayant refusé la capitulation de 1945, militaires frénétiques menant plusieurs guerres à la fois sans être désormais tout à fait sûrs de savoir lesquelles, labyrinthes désarticulés et potentiellement uchroniques (on songera naturellement au Philip K. Dick du « Temps désarticulé » et du « Maître du Haut-Château »), énigmatiques directeurs d’aquariums géants qui ne seront de facto inaugurés que 17 ans après les faits supposés : les miroirs, les ellipses et les trompe-l’œil abondent dans ce roman de Fabrice Colin publié en 2004 chez L’Atalante, un après « Dreamamericana » dont il pourrait constituer une manière de reflet, joueur et maléfique. Comme dans son prédécesseur, l’auteur manie ici avec brio les sur-signifiants de l’américanité (il indique d’ailleurs expressément Jean Baudrillard et son « Amérique » dans le bref recensement de sources figurant en fin d’ouvrage) – ces images saturées de lumière et d’ombre qu’il saura porter à leur paroxysme dans ses thrillers « Blue Jay Way » (2012) et « Ta mort sera la mienne » (2013) : pour pouvoir constituer le corps du délit, un conflit réel ou imaginaire qui tarauderait les héritiers de Pearl Harbor vingt-six ans après les faits, conflit aussi revanchard qu’inexpiable, aux manifestations totales envahissant la scène comme les décors truqués, Fabrice Colin est aussi allé chercher les sur-signifiants du Japon traditionnel et impérial, impliquant le « Hagakure », la « bible des samouraïs » (si l’on ose dire) en protagoniste presque à part entière – le « Ghost Dog » (1999) de Jim Jarmusch n’est pas si loin -, dans l’exégèse partielle qu’en livrent Yukio Mishima et son « Le Japon moderne et l’éthique samouraï » (eux aussi mentionnés dans les sources du roman).

L’expression du masque se fige. Elle figure à présent un hurlement muet. L’homme fait rentrer la machine à l’intérieur de son ventre. Giclées de sang, humeurs brunâtres. L’odeur devient pestilentielle.

Le samouraï relève la tête.

Tel un prédateur, la machine se fraie un chemin sous le cœur du maître, et l’organe continue de palpiter, stomp, STOMP ! sous les côtes brisées, effritées, et la machine se bloque sur une plainte stridente à la limite du supportable, et ses circuits enduits de sang, ses câbles internes se mêlent aux veines et aux artères déchirées de son hôte.

Le samouraï marche vers le mur et décroche l’un des katanas qui s’y trouvent.

La machine exhibe un faisceau de caméras à fibre optique qui se tortillent vers lui comme des cheveux de Gorgone.

Le samouraï abat son katana.

L’un après l’autre, il tranche les liens qui le relient à la machine. Il sectionne les câbles de ses chevilles, de son ventre, de ses bras. Il coupe net celui qui s’enfonce dans sa nuque.

L’homme au masque se contorsionne sur son siège comme si quelqu’un le torturait. Mais il ne crie pas. Il émet seulement des couinements et des gémissements auxquels se mêlent les sons de la machine.

La lame du samouraï est couverte d’un sang vert qui s’évapore en quelques secondes. Brusquement, il ne ressent plus rien. Ses cinq sens sont toujours là, mais il se rend compte qu’il a perdu le sixième, qu’il y en avait un sixième, précieux et infini, et que maintenant il a disparu.

Il laisse tomber son katana.

Dans le ventre de l’homme au masque, la machine continue de s’agiter, ramène à elle ses câbles perdus, laisse échapper de petits jets de fumée acide.

Si plusieurs citations proviennent en joli sous-main de « Terminator » (mais plus particulièrement du « Terminator 2 » de 1991), l’univers incertain de « Matrix » (1999), avec ses strates alternées de réalité, est omniprésent jusque dans la construction des duos de personnages semblant en effet naviguer dans deux univers à la fois, testant fébrilement et à leur insu les points de résonance et de correspondance entre les deux. Comme Steve Erickson et Valerio Evangelisti, avec les « La mer est arrivée à minuit » et « Nicolas Eymerich, inquisiteur » desquels « Sayonara baby » entretient de superbes liens souterrains, Fabrice Colin maîtrise à la perfection sa pop culture, sait utiliser la violence et le sexe comme des carburants qui consument aussi leurs utilisateurs, et qui font jaillir les métaphores de chaque outil, de chaque lieu, de chaque figure, des câbles conducteurs aux requins d’aquarium, des vents divins aux tumbleweeds, des passages à tabac fascisants aux hot-dogs bien moutardés. Peut-être plus encore que le Tommaso Pincio des « Fleurs du karma » (2005), il sait aussi manier la bande-son du psychédélique et du psychiatrique (son « Jenny » de 2016 nous le rappelle intensément – et son « Big Fan » de 2010 démontrait aussi à quel point chez lui la musique est tout sauf le fait du hasard, comme chez trop d’autres auteurs) – et il peut ainsi instiller à son 1967 – ou plutôt à ses années 1967 – une épaisseur mythologique, y inscrire une charnière de mondes dont les plaques tectoniques s’éloignent désormais irrémédiablement. Il faut se plonger dans les vagues dérangeantes de ces réalités qui se dérobent en foisonnant.

Le travail du romancier, explique le docteur comme s’il n’avait pas entendu, consiste à fixer sur papier une matière toujours en mouvement. Certains donnent à cette matière le nom quelque peu galvaudé de réalité. Une denrée rare par les temps qui courent, un truc à piéger sur pellicule, éventuellement, mais pas plus. Maintenant, je travaille pour toi.

Ce qu’en disaient (d’une manière joliment inhabituelle) Daylon et AK dans le Cafard Cosmique est ici, ce qu’en disait Nathalie Ruas dans ActuSF est là, et ce qu’en disait Frédéric Grolleau dans le Littéraire est aussi ici.

Charybde2, le 22/05/17

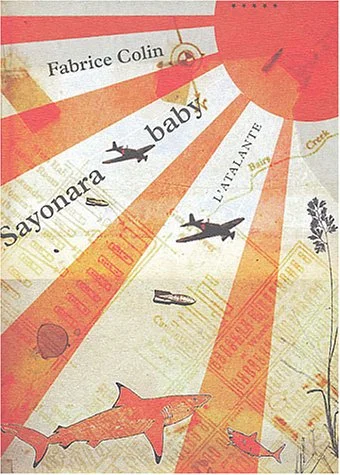

Fabrice Colin - Sayonara Baby - éditions de l'Atalante

Fabrice Colin