En 1977, une révolution hilarante et silencieuse dans le récit de super-héros, dix ans avant les Watchmen

Il n’y avait plus de héros. Kennedy était mort, abattu par un assassin à Dallas.

Batman et Robin étaient morts quand la Batmobile avait heurté un autobus scolaire plein d’enfants noirs que l’on emmenait vers une école d’une banlieue cossue.

Superman était porté disparu, et peut-être mort, depuis qu’une météorite de kryptonite s’était écrasée sur Metropolis.

Toute la famille Marvel était morte, frappée par la foudre.

Le Lone Ranger était mort. On l’avait retrouvé avec une flèche dans le dos, peu après que Tonto était revenu de Wounded Knee, où il avait assisté à un congrès du mouvement Red Power.

Marie Mantra était morte, déchiquetée par une locomotive d’Amtrak ; le docteur Spock l’avait attachée aux rails et elle n’avait pas pu enlever son bâillon.

Le capitaine Mantra vivait dans un sanatorium, près d’Edgeville. On disait qu’il avait perdu ses pouvoirs et qu’il était devenu dépressif depuis qu’il avait vu sa sœur jumelle mise en pièces.

Seule Wonder Woman travaillait toujours sous les feux de la rampe. Mais elle avait définitivement renoncé à utiliser ses super-pouvoirs. Sous son vrai nom, Diana Prince, elle était devenue l’une des principales représentantes du Mouvement de libération de la femme, une des rédactrices de la revue Ms. On l’invitait fréquemment à s’exprimer dans les débats à la télévision. Elle répétait sans cesse que toutes les femmes avaient, au fond d’elles-mêmes, autant de force que Wonder Woman et qu’il fallait simplement apprendre à s’en servir. Se battre pour libérer les femmes, disait-elle, était plus important que d’arrêter des petits voyous. Elle donnait presque l’impression de se repentir.

Même Snoopy avait passé l’arme à gauche : son avion, abattu par le Baron rouge, s’était écrasé quelque part en France.

Le panthéon des héros avait presque complètement disparu. Seul le plus puissant de tous les super-héros avait refusé d’abandonner le combat contre les forces du mal et de la tyrannie. Or, personne ne l’avait vu depuis presque dix ans. Depuis que ses super-pouvoirs avaient, inexplicablement, commencé à décliner.

Protégé par son identité secrète, David Brinkley, il s’était glissé dans la vie routinière de la classe moyenne. Il avait quarante-deux ans. Il était marié, il avait deux enfants, et un troisième en route. Plus jamais, pensait-il, il ne se précipiterait dans une cabine téléphonique pour enlever ses vêtements et laisser apparaître son uniforme, plus jamais il ne mettrait son masque violet et ne se lancerait dans un grand combat contre les puissances des ténèbres.

Ces idées puériles étaient dépassées. Tout cela n’aurait plus lieu qu’en rêve.

Croyait-il.

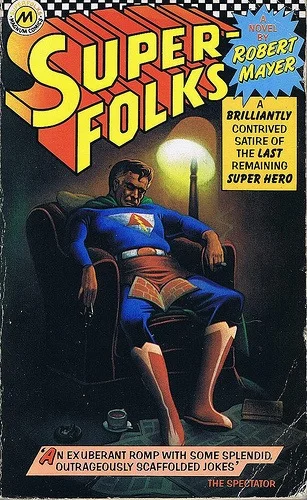

Saluons la belle initiative des éditions Aux Forges de Vulcain, qui nous offrent en 2017 en français, dans une traduction heureuse de Francis Guévremont, ce roman de 1977, formidable parodie des comics de super-héros de l’époque 1950-1975, dont l’influence souterraine sur de nombreux auteurs postérieurs semble indéniable, et qui donna progressivement au fil des années un statut presque « culte » à Robert Mayer (qu’il ne faut pas confondre avec l’ancien béret vert américain devenu auteur de best-sellers, ni avec le joueur de hockey suisso-tchèque du même nom). Ces questions d’homonymies ont ici leur importance, car les noms propres, ceux de sportifs, de journalistes, d’actrices et d’acteurs, ou encore de politiciens et d’officiels divers, dansent dans « Supernormal » une ronde endiablée, aucun d’entre eux ne se trouvant d’emblée à sa place « normale » ou habituelle, et Robert Mayer prenant un malin plaisir à mêler les « simples » jeux de mots surprenants aux indices significatifs quant à ce qui se trame réellement dans ce récit qui est loin d’être uniquement parodique. Le lexique proposé en fin d’ouvrage, dans lequel le traducteur semble aussi s’être amusé, est d’ailleurs particulièrement précieux si l’on veut tenter sa chance dans ce beau maquis allusif.

Middleville était une banlieue dortoir, à une soixantaine de kilomètres de New York, sur la rive nord de Swansdown Island. Cette île affectait la forme d’un cornichon, et s’avançait dans l’océan sur plus de cent cinquante kilomètres. Les petites villes se suivaient avec régularité le long du rivage. Il y avait d’abord Edgeville, tout à côté de New York, la plus prestigieuse, celle où, dans d’immenses villas, les maris trompaient leurs femmes et vice-versa, celle où étaient amarrés des yachts somptueux. Des flancs de ses douces collines ombragées, on pouvait voir les tours de Manhattan de l’autre côté de la South River. Après Edgeville, le paysage devenait plus plat ; apparaissaient alors, en rapide succession, les municipalités de Nearville, de Fairville, Floralville, Gardenville, Oakville, Pleasantville,Vistaville, Sunnyville, Strongville, Roseville, Middleville, Townville, Ladyville, Robinville, Flatville, Spudville, Branchville, Farville, Tideville, Oceanville et Parsons Corner.

Après Edgeville, toutes ces villes semblaient avoir été conçues à l’identique, à l’exception de Parsons Corner, tout au bout de l’île, qui était encore rural : champs de pommes de terre, granges rouges, silos métalliques, vaches que l’on trait à six heures du matin. Un peu comme Littletown, le village dans le nord de l’État, où Brinkley avait passé son enfance.

La plupart des habitants de l’île avaient grandi dans les rues et les ruelles et les immeubles surpeuplés de New York, et avaient déménagé après la naissance de leurs enfants. Seuls restaient, dans la ville, les Noirs, les Porto-Ricains, les artistes et les écrivains, Eli Wallach, les vieux sur le point de mourir et les ultra-riches.

Les riches d’Edgeville se croyaient les maîtres du monde ; les ultra-riches de New York savaient qu’ils étaient, eux, les maîtres du monde, et de cette certitude découlait leur sérénité, leur confiance en soi, et leur dévouement pour les arts.

En réalité, le maître du monde était un milliardaire de Dallas, mystérieux et insaisissable, un nain nommé Powell Pugh.

Il y a ici des rebondissements à foison, il y a du sexe surprenant (comme nous en avise avec une insistance joueuse la superbe introduction de Kurt Busiek, qu’il faut absolument, comme le répète son auteur à chaque paragraphe ou presque, lire après le roman lui-même), il y a une constante inventivité mythographique, et il y a surtout, à marquer d’une pierre blanche, la maturité incroyable du propos dissimulé sous la gaudriole et la galéjade, échappant définitivement et pourtant bien subtilement aux stéréotypes des comics adolescents en en usant et abusant, pour construire un chemin vers une autre narration à propos de super-héros, celle qu’emprunteront avec l’éclat que l’on sait les « Watchmen » d’Alan Moore en 1986 (Alan Moore, reconnaissant ce qu’il doit entre autres à ce roman, mais aussi à l’ultra-parodique « Superduperman » de Harvey Kurtzman et Wally Wood, paru dans Mad en 1953, semble parfois quelque peu agacé par l’obstination de certains commentateurs à vouloir faire des « Watchmen » un simple prolongement de « Super Normal » – ce qui semble en effet largement abusif à la lecture).

Impossible de se concentrer. Il replaça le carnet de chèques et les factures dans le tiroir et il retourna à la cuisine. Il enfila des gants de latex jaunes. Pamela s’attendait à ce que la vaisselle soit propre quand elle rentrerait. Il serra la bouteille de Joy et fit couler quelques gouttes de savon sur une éponge. (Il y avait de cela bien des années, il avait fait le même geste pour écraser la gorge d’Univac et sauvé l’humanité). Il aperçut du coin de l’œil son visage reflété par la fenêtre au-dessus de l’évier : la mâchoire volontaire, les joues volontaires, le visage découpé comme une case de bande dessinée. Pas la moindre trace d’incertitude sur ce visage.

En compagnie de flamboyants seconds couteaux qui auront pour noms (avec, pour l’essentiel, leurs caractéristiques d’origine, et quelques autres…) Snoopy, Peter Pan, Norma Jean Baker, Kojak, la CIA ou bien la Mafia, ou encore de l’inoubliable Max Givenchy, le tailleur des super-héros, il faut se laisser saisir par ce récit à l’emporte-pièce, savoureux et déjanté, où l’on méditera aussi bien sur l’usage moral de la vision aux rayons X que sur les amours de jeunesse, sur l’industrialisation et la consommation à outrance, sur le vieillissement, le temps qui passe et la responsabilité.

Robert Mayer - Supernormal - éditions Aux Forges de Vulcain

Coup de cœur de Charybde2

l'acheter chez Charybde, ici