Avec Megg, Mogg & Owl, Simon Hanselmann dit Fuck Hollywood !

Les studios américains veulent absolument les droits de son Megg, Mogg and Owl en 4 volumes, un véritable carton outre-Atlantique, pour l’adapter au petit écran. Mais le Tasmanien Simon Hanselmann reste carrément sourd à leurs sirènes. De fait, il enflamme la BD underground depuis maintenant quatre ans en France avec sa série trash poétique, genre les Simpsons chez les junkies.

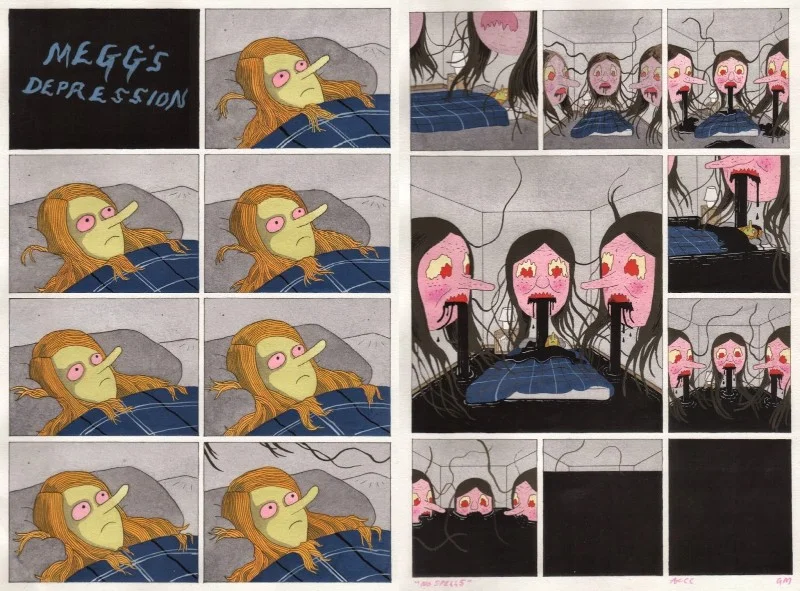

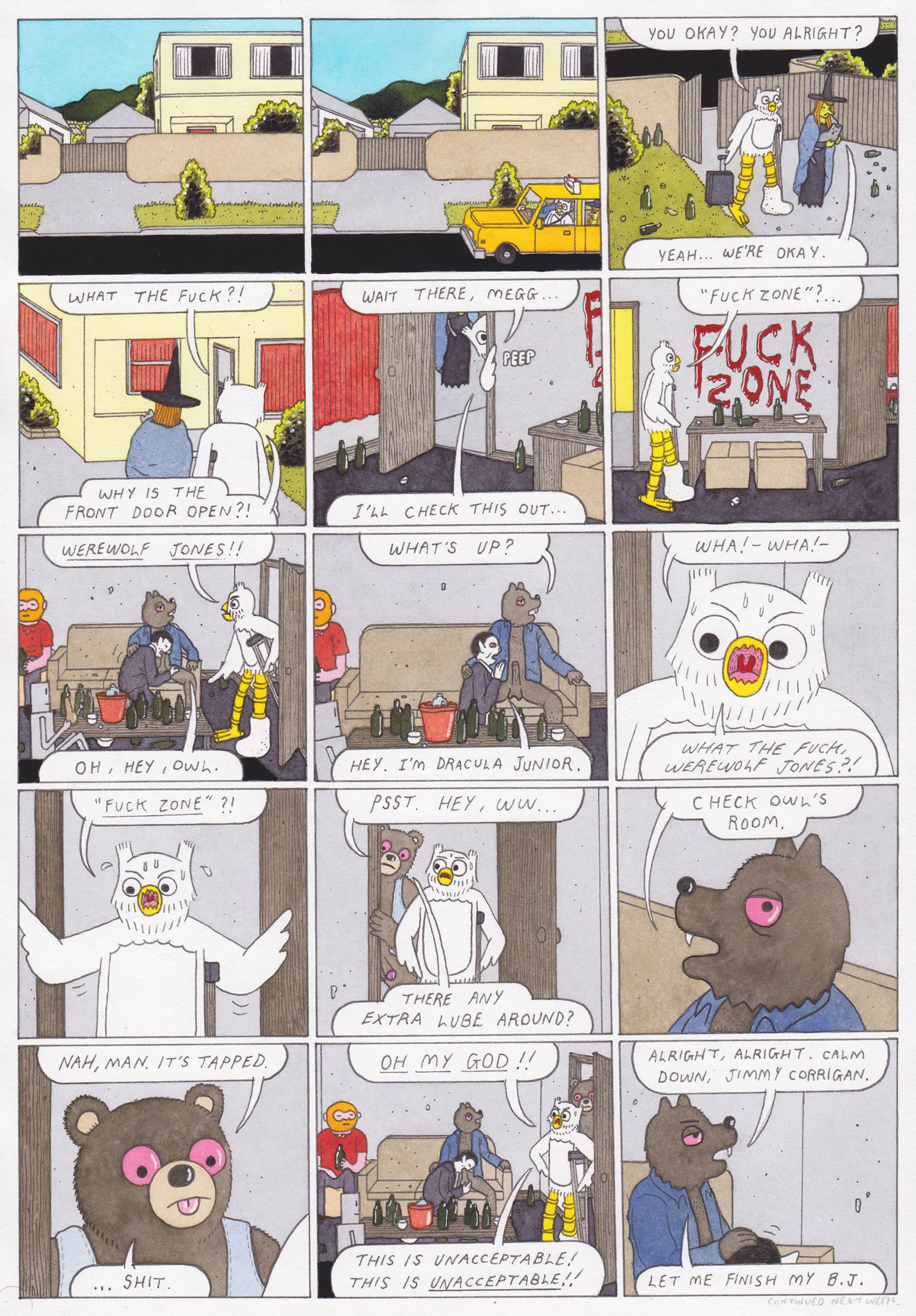

Avachis dans leur canapé à ne rien branler d’autre que comater en glandant, la trans Megg, le chat Mogg, et le hibou Owl trompent leur spleen dans des fêtes saturées d’alcool et de dope, avant d'aller gerber au milieu des poubelles, en digne descendants des Freak Brothers de Shelton. Et pourtant/grâce à/malgré ces penchants troubles, cette série est l’une des plus belles de ces dernières années. Car derrière l’outrance cultivée, c’est toute une poésie de la solitude qui se déploie, joli remède à l’inadaptation au monde et démarquage féroce qui parle ailleurs mais vrai. En attendant la parution du tome 4, fin octobre, Happy Fucking Birthday (24 octobre), Bodoï a fait parler Simon Hanselmann, au dernier festival d’Angoulême. Ce dernier sera présent au Festival Formula Bula, où il expose du 6 octobre au 18 novembre à la galerie Martel.

De quand date votre passion pour le dessin ?

Je vivais dans une petite ville de Tasmanie avec ma mère, shootée en permanence. Du coup, je passais pas mal de temps seul à la maison et je lisais beaucoup de comics. Très tôt, je me suis mis à gribouiller, dessiner tout ce qui me passait par la tête car un truc opérait dans mon cerveau. Mais j’ai toujours dessiné en fait, de façon compulsive.

Des images potaches déjà ?

Au lycée par exemple, je dessinais déjà des trucs stupides mais drôles, du genre qui font marrer les ados. Des pénis, des caricatures et je publiais avec des potes des fanzines qu’on auto-éditait et que l’on vendait un dollar. Ils me demandaient de faire des choses « originales », des conneries quoi. Genre dessiner Donald Duck en train de se faire sucer.

À quel point la vie de votre trio d’éclopés, toujours défoncés, ressemble à la votre ?

Megg, Mogg and Owl, je l’accorde, est un peu fou, déjanté et se révèle finalement assez terrifiant. Mais franchement, ces personnages ne me ressemblent qu’à 25%, je dirais. Cette BD est un peu le miroir de ma vie quand j’étais jeune. J’ai grandi en Tasmanie à Launceston et c’est une ville paumée, peuplée d’alcoolos et de drogués. Je vivais avec des gens qui passaient leur temps à faire souffrir les autres, à s’en amuser et cette ville exhalait finalement une odeur bizarre. Avec mes potes, on traînait, on jetait des bouteilles, on buvait et on s’attirait les emmerdes. J’ai vécu dans cette réalité et faire cette BD, quelque part, m’a sauvé. Mon enfance dépressive m’a construit tel que je suis.

Comment vos personnages, cruels entre eux à un point difficilement imaginable, demeurentinséparables ?

Malgré toutes les cruautés et les vilenies, ils s’aiment et cultivent une véritable amitié. J’ai tout fait pour tenter de les rendre réels. Megg et Mogg s’acharnent en effet sur Owl, mais pour exister, ils ont besoin de lui. Et au final, ils l’apprécient comme un bon gars malgré les bizutages, les loyers impayés et les coups de bite dans l’oreille. En tout cas, ils sont authentiques pour moi.

Que représente cette série exactement pour vous ?

Je travaille 16 heures par jour dessus et j’entretiens avec elle une relation d’amour/haine. C’est un travail douloureux car, parfois, je trouve que c’est de la daube et que ça ne mérite pas d’être publié. Quand je relis certaines scènes, je les trouve horribles ou dérangeantes et c’est à peine si je peux encore les lire. Mais c’est aussi une prison dorée. J’ai un calendrier à respecter, à manger et la sécurité. C’est en effet un gros succès, la série est traduite dans pas moins de treize pays, de la Finlande à la Colombie en passant par la Pologne et la France. Mais là où ça cartonne un max, c’est en Russie et ne me demandez pas pourquoi, je n’en sais rien !

Qu’est-ce que vos lecteurs y trouvent de si particulier qu’ils ne trouvent pas ailleurs ?

Difficile à dire. De la poésie peut-être, une émotion rare, me disent-ils. Notamment lorsque mes personnages fixent les étoiles, le regard perdu après s’être shootés toute une soirée. Les lecteurs s’identifient beaucoup à ces individus qui s’ennuient, piégés dans un monde hallucinatoire. Et je dois dire que c’est inquiétant ! Quand je fais ces histoires, c’est avec la plus grande honnêteté et je crois que ça se ressent. Je ne m’interdis rien, je n’ai pas de limites, mais regardez, voyez comme ce monde est déprimant de toute façon.

Avez-vous le temps ou l’envie de dessiner d’autres histoires ?

Je veux faire cette série pour toujours même si, quand j’y pense, cela fait neuf ans que je suis dessus. Je la fais avant tout pour moi sans me soucier de ce que veulent les lecteurs. J’ai l’impression de jouer avec mes petits jouets et de raconter une histoire vraie. Mais j’ai toujours le sentiment aussi de ne pas avoir d’imagination. J’ai pas mal de travaux en stock, plus de 200 dessins. J’y reviens de temps en temps. Je publie sur Vice également d’autres histoires.

Pourquoi refuser de vendre les droits de votre série aux studios américains ?

Ce sont mes personnages et je veux garder la main sur ce qu’ils sont. C’est aussi l’envie de rester indépendant, ne rien devoir à personne. Vous savez, je suis assez égoïste. Les gens qui veulent la série sont des financiers et je n’ai pas envie de travailler avec eux. J’ai d’ailleurs un ami d’enfancequi travaille chez Dreamworks aujourd’hui. Vous savez ce qu’il fait ? Il dessine les antennes de Shrek et n’a rien à raconter (rires)…

Propos recueillis par M.Ellis, édités par JP Simard le 9/10/17

Dans le cadre du Festival Formula Bula, Simon Hanselmann expose du 6 octobre au 18 novembre à la galerie Martel.