Une journée avec le chat de Joseph Brodsky

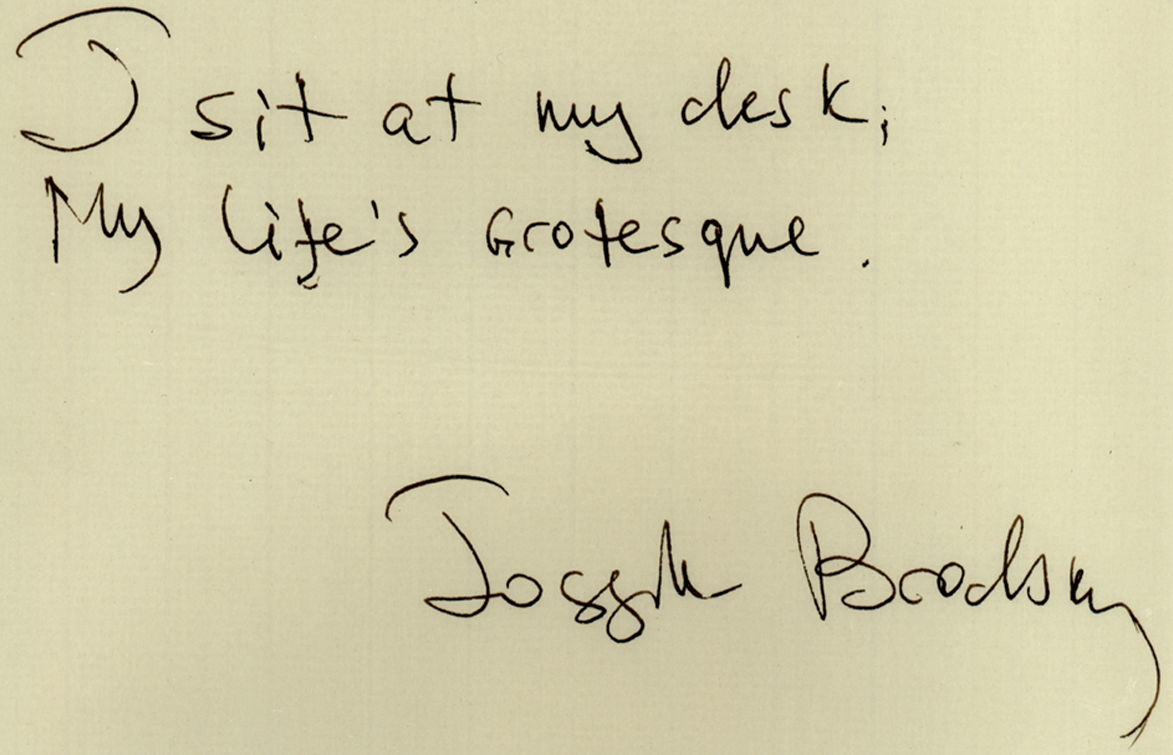

En (c)ouverture, une photo de Mac Cecht

Publié en 1987 chez Gallimard, ce recueil de poésie couvre l’essentiel de la production du Russe Joseph Brodsky, exilé à partir de 1972 au Royaume-Uni puis aux États-Unis, publiée entre 1960 et 1987, confiée à dix traducteurs différents selon les époques et les recueils d’origine : Michel Aucouturier (qui signe également la courte mais efficace préface), Jean-Marc Bordier, Claude Ernoult, Hélène Henry, Ève Malleret, André Markowicz, Georges Nivat, Léon Robel, Véronique Schiltz et Jean-Paul Sémon.

Brodsky Leningrad

Si pour tenter de pleinement apprécier le véritable art de la traduction poétique en général et de la poésie de Joseph Brodsky en particulier, le « Vingt sonnets à Marie Stuart » édité aux Doigts dans la Prose reste à mon avis irremplaçable, avec sa quadruple juxtaposition des textes russe, anglais, français dans la version de Claude Ernoult (présente aussi dans ce recueil-ci) et dans celle d’André Markowicz, le panorama fourni par cette anthologie permet en revanche un stimulant parcours dans l’évolution de cette poésie, de ses thématiques comme de ses formes, depuis les textes écrits en Russie dans les années précédant l’exil jusqu’aux plus récents, mûris à Ann Arbor avant le prix Nobel de 1987.

En fait le non-conformisme de Brodsky le mène à chercher ses premiers modèles le plus loin possible non seulement du « réalisme socialiste », mais de la poésie russe en général. Très tôt, il a appris l’anglais pour lire et traduire Eliot et Auden et découvrir grâce à eux les « poètes métaphysiques » du XVIIe siècle, et en particulier John Donne, avec lequel l’unissent de profondes affinités. (…) Il n’est pas étonnant qu’il ait pu apparaître à certains de ses premiers lecteurs russes comme un poète venu d’ailleurs, phénomène étrange et exotique, sans racines nationales. Ni qu’il ait pu trouver dans la langue d’Eliot, d’Auden et de John Donne une seconde patrie poétique, et même une source d’inspiration. C’est pourtant la langue russe, travaillée par la culture poétique russe du XXe siècle, qui reste le grand ferment créateur de sa poésie. Il dispose avec une maestria de virtuose ou d’acrobate de tout l’arsenal des formes et des styles élaborés par trois siècles de poésie russe. Il manie avec autant d’aisance les mètres classiques du XIXe siècle et ceux, libérés des règles strictes du système syllabo-tonique, du XXe siècle, qu’il enrichit et assouplit encore en repoussant aussi loin que possible leurs contraintes.

(Michel Aucouturier, Préface)

SONNET

Je l’entends de nouveau, ta voix si triste

au terrain vague où les dogues aboient.

Cherchant ta trace aimée parmi la foule,

je reconnais Noël et ses sapins,

ses lumignons crépitant dans la neige.

Rien ne pourrait me dire ton adresse

mieux que ce cri errant dans les ténèbres,

cristal limpide et goutte de poison.

À mon tour de fêter le Nouvel An

au terrain vague en ronde silencieuse.

Les bougies du passé meurent en moi

et le vin de Tristan court sur mes lèvres,

pour la première fois sourd à l’appel…

Car depuis peu je vois aussi la nuit.

(1962 – Traduit par Michel Aucouturier)

Si l’on a souvent évoqué Maïakovski et Saint-John Perse à propos de Joseph Brodsky, particulièrement pour l’ampleur du souffle qui anime leur écriture à tous trois, les poèmes de « Une halte dans le désert » (entre 1962 et 1967 principalement) offrent notamment une occasion unique d’apprécier la manière dont le poète construit ses textes en les dotant, quelle que soit leur longueur, d’une véritable chute, d’une formule redoutable qui clôt la perspective en en dévoilant brutalement une autre.

À LYCOMEDE, ROI DE SCYROS

Je quitte la ville, comme Thésée

son Labyrinthe, laissant Minotaure

puer et Ariane roucouler

dans les bras de Bacchus.

Belle victoire !

Apothéose pour le champion. Dieu

toujours manigance le rendez-vous

quand le haut fait est accompli, et nous

traînons déjà la proie aux alentours,

nous retirant à jamais de tels lieux

où ne nous est plus donné le retour.

Un meurtre est un meurtre, il faut bien le dire.

Mortel, tu dois lutter contre les monstres

mais qui donc les prétendait immortels ?

et pour que nous ne nous figurions pas

avoir sur les vaincus la préséance

Dieu nous ravit chaque récompense,

nous tient à l’écart des foules en joie

et nous contraint au secret. Nous partons.

C’est pour de bon maintenant, pour jamais.

Car si l’homme peut encore retourner

au lieu de son crime, il ne saurait

revenir là où il fut humilié.

Vraiment sur ce point le dessein divin

et notre propre sentiment de honte

ont si absolument coïncidé

qu’il n’y a plus derrière nous que : nuit,

bête puante, foules excitées,

maisons et feux. Et dans l’espace sombre

Ariane et Bacchus se mignotant.

Un jour sans doute, il faudra revenir…

Chez soi. À la maison. Dans nos foyers.

Ma route alors croisera cette ville.

Fasse Dieu que je n’aie pas avec moi le glaive aux deux tranchants ! Car si la Ville

pour ceux qui l’habitent, commence au centre,

au château – pour nous errants et maudits

elle commence au premier taudis.

(1967 – Traduit par Georges Nivat)

Un recueil essentiel, portant son fer étrange et son art à la fois sérieux, songeur et étonnamment gouailleur sur l’intime contemporain comme sur le subtilement politique de la langue toujours à reconquérir.

Joseph Brodsky, Poèmes 1961/1987 éditions Gallimard

Coup de cœur de Charybde2

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.