Benoit Vincent : Mark Knopfler était un "beautiful loser"

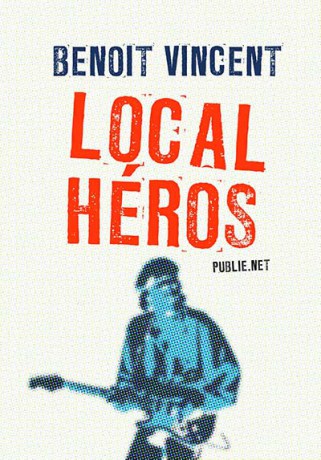

Publié en 2016 chez publie.net, « Local Héros » est le deuxième roman de Benoît Vincent, dont j’avais tant apprécié le « Farigoule Bastard » de 2015. Bien loin (ou peut-être pas tant que ça) des bergeries et des marcheurs provençaux, c’est sur la destinée et le sens d’une dèche écossaise mythique, celle de Mark Knopfler et de ses Dire Straits, qu’il s’interroge cette fois avec la même détermination poétique sans faille.

On n’en est pas certain, mais on aime à croire que l’histoire commence ici (ou là), figée dans le givre, grisée dans le grésil, et la vitesse, le mouvement malgré tout ne sont pas faciles, soit ils sont happés par les vents polaires, soit il faut aller voir ailleurs.

De toute façon, nous allons quitter ces espaces de landes, ces crêtes écorchées et ces embryons de fjords, ces troupeaux de lochs, parce qu’en vérité il nous faut aller voir ailleurs, et d’autres paysages nous sont beaucoup plus familiers, ou bien nous faisons mine de le croire, il nous faut d’autres crêtes, d’autres lochs appelés bayous, d’autres fjords appelés mangroves.

Parce qu’en vérité, nous avons de l’ambition.

Nous avons l’ambition d’une terre vierge – et le dessein de bâtir ici – oui – une nouvelle ville. Faire sa maison dans le sauvage. Construire une échoppe et un comptoir. Labourer la terre le long de la rive du lac gelé. Voilà notre secret désir. Fonder une ville nouvelle ; connaître la sensation d’être de quelque part, et toutefois choisir le meilleur endroit.

Alors nous partons, nous allons partir.

Que la lectrice ou le lecteur ne s’y trompe pas : sous ses airs initiaux de presque anabase, de projet digne de Saint-John Perse dans son ampleur, « Local Héros » n’est pas, ne veut pas être, ne peut pas être un essai – ou même un récit – à propos des Dire Straits ou de Mark Knopfler. Comme les délectables « Black Box Beatles » de Claro ou « Big Fan » de Fabrice Colin (ft. Radiohead), comme le magnifique « J’ai appris à ne pas rire du démon » d’Arno Bertina (ft. Johnny Cash), il est ici question d’extraire de l’amoncellement biographique et du corpus magmatique des paroles de chansons le matériau authentiquement fictionnel qu’ils contiennent. Retourner l’alchimie (le live Alchemy date de 1984) contre elle-même, en quelque sorte, pour spéculer avec ruse sur ce qui peut avoir été à l’œuvre – ou non – dans un parcours, dans une construction, dans un hasard, dans une intention – ou dans son absence. Trouver l’appareillage qui permette de distiller la poésie paradoxale que peut secréter une démarche rock, même incomplète, même ratée, même cynique, même soupçonnable : « This fiction kills commodity », diraient d’une même voix Karl Marx et Woody Guthrie, en souriant sans doute.

C’est l’hypothèse #2, et personnellement, je ne l’aime pas. J’aimerais que tu évites de plonger dans ce travers – car c’en est un – et tu as la moelle sensible, assez en tout cas pour céder à ces pulsions. Tu dis par exemple qu’on t’a formé à fermer ta gueule. Qu’on t’a choisi pour faire le clown. Enfin qu’on parle à présent à un autre homme. Tu commences déjà à te plaindre ! Ou bien tu veux nous faire croire que tu es venu à bout de bien des épreuves, de sorte qu’aujourd’hui te voici plus juste, plus fort, plus honnête encore ?

Personne ne sait de quel avenir est fait une carrière, personne ne connaît par anticipation le chemin de la gloire.

Un bon gars, un mec bien ; personne – je crois, n’est-ce pas – personne ne doute a priori de la bonne foi avec laquelle tu te jettes dans la mêlée. Au contraire, très vite on te fait prendre conscience de ton importance ; les foules t’acclament, tu pars en tournée, les plus grands t’appellent à l’aide, parfois même tes idoles (ou tes parangons, ou ceux que, machinalement, tu essaies d’imiter, que tu… singes).

Sans doute Harry ne s’en foutait-il pas, en effet, de ne pas connaître la gloire, de se contenter d’un job alimentaire et de retrouver le vendredi soir les Sultans du Swing et la guitare sacrée : c’est tout le talent et la ruse de Benoît Vincent que d’extraire de cet écart entre la visée et la posture, entre les paroles rock (minutieusement recyclées à chaque chapitre, piste ou chanson) et l’industrialisation du divertissement, entre les références aux (Grands) Anciens et la volonté d’exister, les éléments poétiques du prix à payer et de l’effet obtenu à long terme. Il suffit de se souvenir, même fugitivement, du « Roi pêcheur » de Julien Gracq pour saisir à quel point la métaphore secrète qui irrigue « Local Héros », celle de l’échec (presque) annoncé de Mark-Perceval dans sa quête du Graal-Rock, est judicieuse, songeuse et néanmoins roborative.

Multipliant avec malice et brio les hypothèses, les (vrais et faux) jugements, les mises en mythologie (du fjord ou du delta), les examens – du rapport entre frères (dont les Gallagher d’Oasis donneront à nouveau à rire et pleurer quelques années plus tard), de la vie du groupe, des amitiés et des amours, du rapport aux aînés, des origines juives, hongroises et écossaises, des charmes comparés de Glasgow et de Newcastle, des hésitations entre New York, Nashville ou Memphis, … -, Benoît Vincent pétrit sa pâte avec ferveur pour réussir ce paradoxe : extraire poésie et beauté, substance et matière, d’une odyssée rock ayant sans doute échoué, et au fond peut-être bien piteusement. Et il le fait sans acrimonie, féroce et bienveillant, lucide et complice, ironique et amical. Il y a du rare tour de force dans cette manière de tirer parti d’une aversion (réelle ou imaginaire, l’auteur ne manquera pas de rappeler in extremis, avec force, que tout cela n’est que fiction) envers un phénomène artistique et industriel, et d’en dégager ce qui anime peut-être secrètement, dans les creux et auprès des portes opposées, tous les beautiful losers du rock et de la littérature.

Les erreurs ne sont pas les errements ; les errements sont légers, ils enjambent les montagnes et les fleuves, ils égayent les matins mornes, ils précèdent la fantaisie et donnent du cœur à l’ouvrage.

Multipliant avec malice et brio les hypothèses, les (vrais et faux) jugements, les mises en mythologie (du fjord ou du delta), les examens – du rapport entre frères (dont les Gallagher d’Oasis donneront à nouveau à rire et pleurer quelques années plus tard), de la vie du groupe, des amitiés et des amours, du rapport aux aînés, des origines juives, hongroises et écossaises, des charmes comparés de Glasgow et de Newcastle, des hésitations entre New York, Nashville ou Memphis, … -, Benoît Vincent pétrit sa pâte avec ferveur pour réussir ce paradoxe : extraire poésie et beauté, substance et matière, d’une odyssée rock ayant sans doute échoué, et au fond peut-être bien piteusement. Et il le fait sans acrimonie, féroce et bienveillant, lucide et complice, ironique et amical. Il y a du rare tour de force dans cette manière de tirer parti d’une aversion (réelle ou imaginaire, l’auteur ne manquera pas de rappeler in extremis, avec force, que tout cela n’est que fiction) envers un phénomène artistique et industriel, et d’en dégager ce qui anime peut-être secrètement, dans les creux et auprès des portes opposées, tous les beautiful losers du rock et de la littérature.

Les erreurs ne sont pas les errements ; les errements sont légers, ils enjambent les montagnes et les fleuves, ils égayent les matins mornes, ils précèdent la fantaisie et donnent du cœur à l’ouvrage.

Local Héros de Benoît Vincent, éditions Publie.net

Coup de cœur de Charybde2

L’auteur sera à la librairie Charybde (129 rue de Charenton 75012 Paris) le lundi 16 mai prochain à partir de 19 h 30, pour lecture, discussion et dédicace.

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.

L'auteur Benoît Vincent