Teo Hernandez : "Mes films commencent au moment où les autres se terminent"

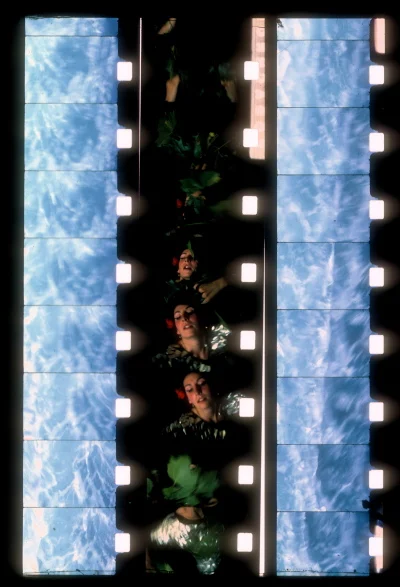

Maya, film de Teo Hernández, 1979

(c) Michel Nedjar, Fond Teo Hernández Bibliothèque Kandinsky Centre de documentation et d’investigation du MNAM/CCI

Teo Hernández naît le 23 décembre 1939 à Ciudad Hidalgo Michoacán. Il est ce qu’on pourrait appeler un métis de première génération, sa mère Sara Jimènez Olivares, fille d’une éminente famille espagnole, se marie avec Teodoro Hernández Sánchez, un indien à la volonté exacerbée, lequel, d’après une légende familiale descend en lignée directe d’une princesse indigène du centre du pays. Habitué à travailler depuis ses dix ans pour entretenir sa famille, il amassera une fortune à partir du néant, fortune qui, après sa mort subite, ne passera jamais aux mains de sa veuve, démunie de toutes les propriétés par sa belle-famille ; son seul héritage : une scierie dans les montagnes de Michoacán, stérile en 1954. La moitié de ces nombreux hectares est au nom de son seul fils ; Teo Hernández a à peine quinze ans et il rêve déjà de devenir cinéaste.

Dans cette ébauche biographique aux traits titanesques, on trouve deux faits fondamentaux de sa vie et de son œuvre ; l’un de caractère économique, puisque avant de pouvoir se consacrer complètement au cinéma en 1976, l’année de l’apparition de Salomé et de la première ‘production’ de la scierie, il a fait déjà deux tentatives préliminaires qui témoignent des difficultés qu’il a surmontées pour réaliser son œuvre ; l’autre, non moins important, le caractère profond de son métissage qu’il va développer dans un exil volontaire à partir de 1965, lorsque il abandonne définitivement le Mexique. Mais regardons de près comment se présentent ces deux tentatives préalables de mettre en marche le rêve de sa vie.

Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’à plusieurs reprises la chance lui est contraire, même si cette adversité nous permettra d’ailleurs d’avoir une meilleure compréhension de son travail. La première initiative se déroule dans un contexte universitaire, à Mexico, avec un groupe de jeunes enthousiastes qui ont conçu, après des rencontres propices, la création du Centre expérimental de cinématographie. Hernández en rendra compte quelques années plus tard dans son journal :

“Tout commença un soir où on passait pour la première fois le montage de Mary Seaton de ¡Que viva México ! d’Eisenstein, au ciné-club de la faculté de philosophie de l’université de Mexico. C’était au mois de mars et j’avais emprunté le livre de Mary Seaton, concernant la réalisation du film, à la bibliothèque de l’université. Les photos, surtout celles de l’épisode de la Hacienda, des peones enterrés vivants et d’Isabel Villaseñor dans le rôle de la jeune fille, étaient particulièrement belles et m’avaient énormément impressionné. Par contre, le film me déçut. Enfin, ce soir-là, j’avais mon bouquin à la main et avant de commencer la séance je le feuilletais, avec la nette intention d’attirer les gens et peut-être faire connaissance, de cette manière, avec d’autres amateurs de cinéma. Mon désir s’exauça et quelqu’un derrière – la salle était en pente – m’adressa la parole en me posant une question sur le livre. C’était Antonio Campomanes. (…) Il est fort probable que c’est à lui que revient l’idée de lancer un mouvement, de fonder un groupe qui proposerait aux gens intéressés la rénovation du cinéma mexicain, en développant un cinéma en marge du circuit industriel. Peut-être qu’on était déjà au courant de ce qui se passait en France, avec la Nouvelle Vague. (…) Notre premier pas a été de rédiger une sorte de manifeste… ”. (1)

Dans ce premier pas, il y aura une filiation du destin, son premier film est réalisé pour l’Institut Français de l’Amérique Latine avec le propos d’enregistrer la visite d’André Malraux au centre. I.F.A.L. (1960), film documentaire qui devait présenter les activités de l’institution, n’aboutira qu’à deux séquences, l’intervention du ministre de la culture et une répétition théâtrale. Le groupe rencontre des obstacles et se dissout avec le projet. Déçu de cette expérience, il réagit tout de suite.

La situation économique du pays n’était pas la meilleure, de même celle de sa famille, la tension augmenta à mesure qu’il comprit qu’il ne pouvait concilier ses études en architecture et ses projets de cinéma. La rupture avec la famille fut inévitable. Il voyage à San Francisco où il découvrira avec ferveur le film de Jean Genet : Un chant d’amour (1957), qui plus tard sera le motif inspirateur de son troisième film : Un film provocado por… (1969), dans lequel deux amants construisent un lit pour s’endormir. Il tourne à Paris avec une caméra 8mm qu’il vient d’acquérir avec un ami colombien, Leon Pizano, dont la seule passion est évidemment le cinéma. Un an auparavant, à Londres il avait fait 14, Bina Gardens (1968).

Les images de l’appartement qu’il habitait à 14, Bina Gardens, contiennent déjà quelque chose de la pureté qu’il atteindra avec ses futurs films, une façon de s’approcher des objets qu’ont pu aussi constater ses amis, “sa façon si particulière de toucher les choses le rendait presque nu” (2). Ce qu’on voit est significatif, c’est l’approche du regard d’un jeune de trente ans en 1968 – engagé inévitablement –, un inventaire d’objets, quelques instants où l’on aperçoit le futur cinéaste reflété dans un miroir, une joie comme une lueur, brève esquisse d’un autoportrait d’à peine neuf minutes. La caméra avec laquelle il réalise ces deux films, sera volée à Paris.

Pourtant, « dans un pli du destin » comme il le dirait lui-même, provoqué par ce mouvement, cette inertie du voyage, et sous le signe protecteur de l’amitié, il se procure encore une caméra 8mm et réalise à Tanger son premier grand court-métrage, radicalement expérimental : Images du bord de la mer (1969), mise en scène de la valeur gestuelle et dramatique. Ici commence sa parabole, dans un premier temps amour du visage et du corps projetés à travers le corps de la pellicule à 12, 6, 18 ou 9 images par seconde. Cet amour originel au cinéma, première étape de ce qu’on insiste à appeler sa parabole verra toute l’évolution de son style ; le style étant ici un facteur secondaire aux intérêts et besoins de l’artiste qui traceront le corps définitif de l’œuvre en trois temps. Le style, en rafales ou ralenti, de Maya (1978-79) recherche vorace de l’essence universelle, à Corps aboli (1978) lente et hiératique rotation d’un corps-planète dans le vide, est ici au service de cette première obsession qui commence sur cette côte de la Méditerranée avec Images du bord de la mer.

Tout de suite, une collection de photos de vedettes du cinéma, appartenant à Emilio Sanz de Soto, propriétaire aussi de la caméra qu’il a utilisée, lui sert de prétexte pour son prochain film : Estrellas de ayer (1969), composé par différents autels aux déesses du cinéma, Greta Garbo, María Felix (pour laquelle il professera une dévotion de cinéphile pendant toute sa vie), et d’autres ; le son du film : le chant étincelant de Marlene Dietrich.

Avant de retourner à Paris il fait Juanito (1969) “un petit film destiné au service thérapeutique d’un médecin. On y voit le patient s’appliquer à un difficile apprentissage corporel” (3). À Paris, au cinéma ‘México’, aura lieu une rencontre fondamentale : Michel Nedjar.

L’œuvre de Nedjar dans le cinéma expérimental est un cas singulier, son travail doit s’étudier sous le flux et reflux de sa création plastique. Dubuffet lui écrivait, en se référant à celle-ci, sa pratique centrale de peintre et sculpteur : “Vous Nedjar, vous nous situez dans un espace où, comme le poisson qu’on sort de l’eau, nous ne pouvons plus respirer” (4). Cette même impression on la retrouve dans certains de ses films, particulièrement dans Gestuel (1978), réalisé dans le même fond noir qui servit à Hernández dans Cristaux pour éliminer la profondeur de champ ; Gestuel est d’une force foudroyante, où le peintre-cinéaste arrive à y préfigurer par ce moyen ce qu’il fait dans ses dessins et sculptures, le film en est une extension textuelle, ou plutôt graphique. Gestuel a eu sans doute une influence directe dans l’œuvre de Hernández. Mais il faudrait élargir notre point de départ à la phrase de Gide : "Chacun a les influences qu’il mérite", une influence est un héritage qui prend forme, elle ne peut pas s’assumer, elle se met en marche, croît en nous avec la spontanéité de la mousse qui s’étend sur la pierre, sous l’humidité requise et propice. C’est un phénomène naturel qui répond à différentes sources dialectiques ou tutélaires, aux vases communicants qui nourrissent une culture. C’est toujours, d’ailleurs, un mystère qui se manifeste à une intensité variable, et généralement il y a une coaction de plusieurs influences en même temps ; personne ne s’en échappe, car nous sommes de la continuité dans le temps. Ce qu’on peut affirmer, c’est que lorsque dans le hasard de la contemporanéité s’établit une influence réciproque, celle-ci est plus riche que l’influence unidirectionnelle ou atemporelle, parce que dans ce dialogue constant, il y a un chemin de la conversation à la dissertation, du miroir à l’infini. Les films d’Hernández sont des films à éléments dans le sens du baroque, Nedjar est austère comme une synagogue, ceux d’Hernández sont vitaux dans le sens de la lumière, Nedjar est obscur et obsessionnel, sa réussite est la“désublimation” (5) comme sa plastique l’exprime ouvertement ; cecigroso modo , parfois ils échangent leurs vêtements. Hernández nous donne à boire de l’ombre La vie brève de la flamme (1980-81), Nedjar fête la cérémonie de la lumière Le gant de l’autre (1977), ou l’un visite l’autre comme dans les films homonymes Graal(1980) et Sara (1981), indivisibles depuis le début. Nedjar est une influence multiple en Hernández, comme Hernández le fut pour lui, son legs ne se limite pas à des fondements techniques, c’est beaucoup plus profond, Nedjar poussera Hernández au bord de la falaise, lui dira : “abandonne les perles, les voiles, le cinéma c’est toi” et sous ce dessein de l’amitié obéie depuis l’ éthique de la fraternité, Hernández ouvre la deuxième étape de sa parabole.

Ce deuxième moment sera analysé de plus près dans les pages consacrées à son autobiographie ( Reconstruction d’une autobiographie en fragments ) mais avant de passer en revue les films de la deuxième période il faut souligner encore un autre facteur déterminant.

Après avoir réalisé Michel là-bas (1970), film “pasolinien” (6), pendant un voyage de retour au Maroc, (voyage qui sera, en compagnie de Nedjar, le début d’un véritable périple dans les cinq continents), il réalise au Danemark le dernier des films de cette deuxième tentative de devenir cinéaste, dans le titre il y a quelque chose comme une fatalité : Pause (1970) ; pause de six ans, où prend place évidement le choix du voyage et de l’aventure. Nedjar dira à ce propos : « On était des fois des jeunes mendiants, on s’adaptait aux plus difficiles conditions ».

Or, pour Hernández il y a une continuité dans son labeur cinématographique depuis 1960, une gestation en cours sans laquelle il ne peut pas concevoir son œuvre, il y a une attente comme une soif calmée à plusieurs reprises ; pour lui cette pause prolongée le forge, et au moment de se réinstaller à Paris en 1976, dans un Paris en pleine effervescence et confluence créative, après avoir reçu la première avance de son héritage, il se jette sur Salomé et fait irruption dans la scène du cinéma expérimental.

Salomé est le fruit de cette attente, du besoin d’un destin de s’accomplir dans la force de l’écoulement de ses flots vers la mer d’une culture dans laquelle il participera dorénavant. Il est intéressé par le mythe comme force créatrice, transformatrice ; et après avoir rencontré Gaël Badaud, qui deviendra son acteur fétiche, et réalisé un premier portrait du peintre et poète si suggestif dans son film Liberté provisoire(1977), où on le suit, “guide incomparable”, par les rues de Belleville et du Père Lachaise, il est prêt pour mettre en marche la tétralogie Le corps de la passion (Cristo, Cristaux, Lachrima Christi, Graal 1977-80) ; sa façon de filmer rencontrera des changements importants, l’arrivée de la nouvelle décennie s’inscrit dans son journal comme ceci :

Tournage du film Cristo de Teo Hernández, 1977 photographie de Rafael Vanegas

“Cette nuit – le 31 décembre 79 – j’ai installé ma caméra sur un pied devant la fenêtre ouverte qui donne sur l’Orient et l’ai mise en marche, calculée. A fonctionné toute la nuit. Mon but : filmer le passage d’un an à l’autre, d’une décade à l’autre. Témoigner par l’image de la naissance d’une nouvelle époque qui, je sens, sera agitée, vitale, stimulante et difficile. Mon film Lachrima Christi et tous ceux que je ferai par la suite participeront de ce rythme vertigineux où le monde est saisi à une grande vitesse”. (7)

Il a devant lui douze années de vie intense et il n’a fait qu’un quart de son œuvre, il est déjà connu comme le cinéaste du super 8, néanmoins il pense à ce moment à un changement de format vers le 16 mm ; il reste encore un tabou dans ce média populaire, malgré la prédilection de toute une génération d’artistes qui voient dans le super 8 un enjeu économique et d’indépendance. Hélas, le changement de format arrive trop tard, il avait déjà transformé sa manière de filmer ; sous les auspices apportés par chaque film il vit sa métamorphose vers l’incarnation du cinéma, lui, qui avait fait de sa caméra une extension du touché dans le plaisir de filmer, il devenait une partie d’elle-même, les réflexes oculaires envers la réaction du poignet se transformaient dans une pulsion filmique comme une expérience du vide ; il l’entreprend comme un rituel avant de filmer, vide métaphysique de la forme convertie en lumière dans la maille de photogrammes. Le format 16 mm ne satisfaisait plus ses besoins, il n’était pas cette caméra stylo dont il arrivait à se servir avec la virtuosité grâce à laquelle on se souviendra de lui dans l’histoire du cinéma. Il doit prendre une décision, assumer le format, pas crucial qui se déplie sous le magnétisme d’une œuvre vers son destin. Le seul projet devient filmer , « filmer tout » (8), le film comme possibilité.

Ce deuxième stade, corps qui filme, se déclenche à partir d’un voyage à Marseille, la série souvenirs prendra forme sans un schéma fixe, parmi les portraits des amis et son autobiographie. Cette étape ne finira jamais car il la développe par la suite jusqu’à la fin, moment de diversité généreuse, dans un rassemblement de films en parties détachables comme Tranches (1985-87), ou des films à plusieurs chapitres comme Cinq films d’août (1986) ou Midi (1985), une ville ou un jour, il filme, on pourrait dire : il film, il est le film. Il faudrait remarquer Le voyage au Mexique (1990), témoignage émouvant du retour à son pays après quinze ans d’exil, le film méritera après une étude approfondie.

En 1987 il atteint la troisième phase de sa parabole : la danse, altérité de l’art de filmer en mouvement qui rencontre un corps par excellence en mouvement. Ainsi, comme dans son autobiographie (on verra cela en détail dans l’essai consacré à son propos), tout a commencé avec un rendez-vous, rendez-vous avec X, la parabole acquiert ce beau contour de l’évolution, il est un des « éphémères qui voient dans le mouvement une image de l’éternité, et qui poursuivent, étonnés, la parabole d’une flèche jusqu’à son enterrement à la fin de l’horizon ».

Le rendez-vous est mis en place par l’initiative décisive et intelligente de Dominique Noguez. Il rencontre Bernardo Montet, une des figures en pleine maturité de la danse contemporaine française.

“Hier vendredi (il m’a téléphoné jeudi soir) je viens à l’atelier où il travaille, rue du Moulin de la pointe dans le 13 ème . Dominique Noguez nous rejoint. Bernardo danse pour nous, je le prends en photo. Quelle révélation ! Au-delà de tous mes espoirs. C’est l’interprète idéal, rêvé. Il allie la puissance et la grâce. Et ce don ineffable du geste a ajouté à son intelligence une suprême sensibilité. Bernardo est quelqu’un d’exceptionnel. Le projet d’un film qu’on a ensemble, et produit par Dominique Noguez pour le festival de Châteauvallon devra se faire bientôt” (9)

Son enthousiasme est digne de la définition du Petit Robert : “enthousiasme n. m. 1. Délire sacré qui saisit l’interprète de la divinité”. La danse est la divinité, Hernández son interprète.

Pas de ciel (1987) n’est pas seulement un film de danse, ou – disons le – un des films les plus puissants de l’histoire du cinéma, si l’on accepte cette taxonomie laudative de titres de noblesse si nécessaire dans ces jours de marchandise et blockbuster industriel. Pas de ciel est un document précieux qui témoigne de la rencontre de deux forces sublimes de l’art au sommet de leur expression, en se rendant un hommage réciproque sous un clair de ciel méditerranéen : la force du cinéma et la force de la danse. Teo Hernández a tellement épuré son art, qu’au moment de rencontrer Montet se déclenche une dialectique du rythme et du mouvement sans limites ; l’accouplement s’exécute à un tel degré, qu’à partir de ce moment toutes les réflexions de Hernández se concentrent sur la danse, tout le corps théorique qu’il a développé autour du cinéma prend forme dans l’image dansante, et ainsi, il crée un nouveau langage cinématographique, transparent comme un vers de Tsvétaïeva ; Catherine Diverres qui a collaboré avec lui le décrit avec précision : « Sa syntaxe : lumière, ombre, apparition, révélation, intensité, vide, mouvement ».

On pourrait même voir Pas de ciel comme un film manifeste dans la pratique et l’exemple ; manifeste de son intuition, de cette façon de vivre le cinéma comme une passion sacrée ; film vital pour l’énergie qu’il dégage et pour son importance dans le parcours du cinéaste ; moment unique où il semblerait verser tout vécu préalable, toute sa vie, dans un film ; la seule réalisation possible, loin déjà de toute circonstance, tout contexte, ou toute tentative de classification en école ou période quelconque. Œuvre qui se donne en corps et écriture, c’est-à-dire en âme, à cette histoire sécrète des hommes, faite des écritures diverses, peut-être la plus fragile puisqu’elle est secrète : l’histoire de l’éternité. Il est prêt à franchir la dernière partie de la belle parabole qui dessine son œuvre.

En déchiffrant un rêve, Téo Hernández écrivait à un ami le 31 janvier 1985 : « Jadis, des millénaires avant, un héros rêva d’une étoile et d’une hache. Sa mère lui a prédit l’arrivée de l’ami » (10).

Son rêve devient réalité, il rencontre X, la danse et une fois encore il donne un pas au vide, la durée de ses derniers films témoigne de la volonté d’aller jusqu’au bout : 105 minutes, 100 minutes, 75 minutes, 120 minutes, 35 minutes, 200 minutes, 300 minutes.

Il y a une dernière prière dans son carnet, je transcris la nota bene que Xochitl Calambor, amie du cinéaste et chargée de la transcription et traduction des quelques passages de son journal :

"Teodoro Hernández a écrit la dernière page de ses carnets, dessiné une ultime maille le 19 juin 1992. Et il est parti jouer à la marelle au paradis aux débuts de l’automne de la même année : “

« La danse, s’accrocher au vide, à l’espace, grimper dans le ciel invisible de la danse, donner un coup de pied à l’invisible, chasser les présences maléfiques, attirer les éléments, atteindre les cœurs, faire vibrer le corps. Une danse qui évacue le décor – Une danse qui brise le décor, nue, dépouillée, excitante par elle-même, concentrée dans l’espace ».

Nous pouvons commencer.

Mauricio Hernández

Contact : cargocollective.com/areteya/Mauricio-Hernandez

(1) Trois gouttes de mezcal dans une coupe de champagne , Teo Hernández, p. 104. Centre Georges Pompidou, 1997.

(2) Teo, je regarde ton visage… Michel Nedjar (ibidem)

(3) Rétrospective à la Cinémathèque française : Teo Hernández 18 films (1968-1979) du 27 novembre au 4 décembre 1979.

(4) Jean Dubuffet, correspondance Michel Nedjar, 13 de junio de 1981.

(5) Desublimation and Morbidity , Allen Weiss, The Drama Review 43, 1

(6) Hernández identifie avec la précision d’un archéologue cinéphile, et filme une séquence du portrait de Nedjar sous un arbre filmé avant par Passolini, un vrai augure.

(7) Trois gouttes de mezcal dans une coupe de champagne, Teo Hernández, p. 64. Centre Georges Pompidou.

(8)« Vendredi 18 décembre 81. 35 R. d. E., 1’h. Un projet : filmer partout –rentrer dans les maisons, les usines, les bars, les écoles, les ministères, les parcs, les prisons, les laboratoires, la nature, les saisons, la faune, les fruits. En bref, filmer tout. Un film entier sur un pays entier : la France, ou construire le film en pans – nature / hommes / activités / art / religion ». Teo Hernández, Carnet 2 p. 8, Fond Teo Hernández, Bibliothèque Kandinsky-Centre de documentation et investigation du MNAM/CCI.

(9) Teo Hernández, Carnet 16 p. 23 Samedi 21 mars 1987 Fond Teo Hernández, Bibliothèque Kandinsky-Centre de documentation et investigation du MNAM/CCI.

(10) Lettre à José María Alonso, Correspondance, (idem).

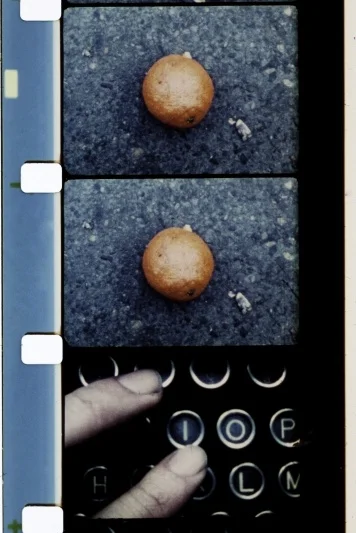

Corps aboli, 1978,Teo Hernandez, (détail),© Centre Pompidou, MNAM-CCCI/ Hervé Véronèse/ Dist.RMN-GP

“Je suis de plus en plus fasciné par le spectacle de la rue, spécialement les trottoirs, que je vois comme des toiles immenses se déroulant sans fin. Et toute cette réalité s’étend devant moi et je passe mon temps à la « découper » en cadres et à rassembler ces cadres en une succession ininterrompue.”

Mesures de miel et de lait sauvage, Teo Hernandez, (détail), Centre Pompidou, MNAM-CCCI

“Si avec le montage des chutes de Lacrima Christi je suis arrivé à faire ce que j’avais toujours eu envie de faire (de brèves séquences en mosaïque de scène variées) c’est que je me suis éloigné, dégagé du sujet. Ici, le montage décide de tout, il impose sa vision.”

Corps aboli, 1978,Teo Hernandez, (détail),© Centre Pompidou, MNAM-CCCI/ Hervé Véronèse/ Dist.RMN-GP

“Transformer mon père révolutionnaire en personnage de fiction, et nous réunir tous les deux dans une autre époque : lui devient une femme en rouge, entourée de bougies, devant une table. Ma mère est une Geisha vieillissante, au jardin Albert Kahn, prostituée royale poursuivant son fils (O’Haru) à travers les ponts du jardin. Il devient empereur du quart du Ciel. ”

Teo Hernandes à Kaboul, 1970

Cycle de cinq séances, organisé à l’occasion du projet de préservation numérique de films rares de Teo Hernandez entrepris par le Centre Pompidou et du séminaire de recherche « La Langue de Teo » organisé à la Villa Vassilieff du 19 au 23 avril 2016 dans le cadre du Pernod Ricard Fellowship.

Cycle de 5 séances, organisé à l’occasionde la numérisation des films rares du cinéaste

vendredi 15 - dimanche 17 avril 2016 cinéma 2

Texte initialement paru dans le programme de la Cinémathèque Française, rétrospective des films de Téo Hernandez, du 27/11 au 4/12/1979

Joseph Morder : Il faudrait que l’on parle des images de l’enfance. Plus je vois tes films, plus je m’aperçois qu’ils vont de plus en plus vers l’enfance, vers une plus grande simplicité.

Teo Hernández : Je m’aperçois que, dans mes films, il y a toujours une exploration de l’image enfantine, de l’image qui m’a marqué, de l’image qui m’a fasciné dans mon enfance même si ce sont des images qui n’appartiennent pas seulement au cinéma. Mais, si l’on reste dans le domaine du cinéma, je peux dire que les films que je voyais m’ont profondément marqué. Je vois des séquences, des visages, des actions... Je pourrais même citer des noms de films. Je pourrais même dire qu’il y en a une résurgence dans mes films et même de façon explicite. Par exemple, dans la séquence de la lettre, dans Esmeralda, j’ai tiré cette idée d’un film que j’ai vu dans mon enfance dont je ne me souviens plus du titre. (Il doit s’agir d’un film américain).

Je vais toujours vers cet espace où l’image est prédominante. Je n’étais pas coincé par un devoir social dans la vie. J’étais un enfant libre. C’est peut-être cette liberté imaginaire qui je recherche dans mes films.

J. M. : Quels sont les images qui t’ont marqué ?

T.H. : Il y a ce film dont je viens de parler. Il s’agissait d’une histoire qui se déroulait pendant la deuxième guerre mondiale. Un personnage, en pays occupé, écrivait à son frère, qui se trouvait dans un pays étranger, pour lui demander de le faire sortir de ce pays. Mais la réponse était négative. Il reçoit la lettre, l’ouvre et, dans une grande feuille blanche était inscrit : « NON », un « NON » immense. C’est une image qui m’a profondément marqué. C’est l’image que j’ai refaite dans Esmeralda, quand Michel Nedjar donne la lettre à Monica Carpiaux. Il l’ouvre et l’on voit le loup que portait Quasimodo. C’est un os de mort qui est inscrit dans la lettre. Quand j’étais enfant, j’étais très attiré par le drame. Je pense aussi à un autre film qui m’a beaucoup influencé. Il s’agit d’un film réalisé par Jules Dassin, d’après Oscar Wilde. Il s’appelle Le Fantôme de Canterburry, avec Charles Laughton dans le rôle du fantôme. La séquence qui m’a le plus impressionné est celle, dans laquelle il est emmuré vivant. C’est une image qui m’a complètement bouleversé.

Il y a un autre film anglais, un mélodrame de Kotton Bennett avec James Mason.

Je pense aussi au Blanche Neige de Walt Disney qui m’a ouvert les yeux au cinéma. J’étais pris !

Il y a aussi les films de Tarzan avec Johnny Weismuller, ceux des Mille et une nuits qui se faisaient beaucoup à l’époque.

Il y a encore des films de cape et d’épée avec Eroll Flynn, des sérials, des Flash Gordon, des films d’aventures, des films mexicains, inconnus en France.

Gérard Courant : Ce sont essentiellement des images d’un cinéma populaire. J’imagine qu’on ne pouvait pas voir autre chose.

T.H. : Je vivais dans un village. Il n’y avait qu’une seule salle où l’on ne pouvait voir que du cinéma commercial. C’était une époque où le cinéma était vraiment un moyen de communication très populaire.

J.M. : Dans quelles conditions voyais-tu les films ?

T.H. : Les films étaient toujours présentés en version originale avec des sous-titres espagnols, c’est-à-dire que je voyais les films avec la voix des acteurs.

Il y avait toujours un double programme avec un film principal et un film de Série B. Le dimanche, j’assistais jusqu’à trois séances de cinéma par jour (matin, après-midi et soir).

Il y avait des films mythiques. Je me souviens que, dans ma famille, on parlait beaucoup de Rome, ville ouverte, de Rossellini, qui passa dans mon village quand j’étais trop petit pour le voir. Je n’ai pu le découvrir que bien plus tard quand j’habitais à Paris.

J.M. : Tu m’avais dit que tu avais vu, à l’âge de dix ans, Le Voleur de bicyclette.

T.H. : Dans ma ville, il y avait trois salles de cinéma, dans lesquelles j’ai pu voir beaucoup de films. J’ai vu Sous le ciel de Paris de Jean Duvivier, que j’ai adoré. J’ai vu Le Voleur de bicyclette. Et, là, ce fut un choc. Je découvrais un autre cinéma. C’était un changement total par rapport à tout ce que j’avais vu jusque-là. C’était une ouverture vers une nouvelle façon de faire du cinéma. C’était le Néoréalisme. C’était comme ça qu’on devait filmer. C’était une révolution.

G.C. : À cette époque, tu t’intéressais, déjà, d’une certaine manière, à ce que tu fais aujourd’hui : le monde du rêve.

T.H. : C’est venu s’inscrire dans la réalité. Le Voleur de bicyclette introduisait la réalité prise sur le vif. Il y a donc un autre élément qui est venu se greffer plus tard. Il y a cette dichotomie, cette dualité qui est présente dans mes films, dans Liberté provisoire, Tables d’hiver, Esmeralda, Cristo... La réalité quotidienne est le côté imaginaire, onirique.

G.C. : Une des forces principales de tes films est d’arriver à jouer sur ces deux tableaux en même temps.

T.H. : Dans Tables d’hiver, ça ne se remarque plus. J’ai travaillé ce principe très consciemment où les deux éléments se croisent et se génèrent l’un vers, et contre, l’autre.

G.C. : En général, les cinéastes sont soit d’un côté, soit de l’autre. C’est assez difficile de travailler à ce que l’un renvoie à l’autre.

T.H. : C’est une acrobatie très difficile à réaliser, surtout à conjuguer. On choisit l’un ou l’on choisit l’autre. Dans le cinéma commercial, c’est le principe du rêve. Le film s’éclate. Le cinéaste délire avec les rêves. Le rêve est un prétexte pour « déraper » vers une sorte d’interdit.

Mais les travailler au même niveau de la représentation où l’imaginaire et le quotidien s’affrontent est du domaine de l’acrobatie dont je viens de parler.

G.C. : Très souvent, quand on voit tes films, on a l’impression d’être (re)plongé dans un amour originel du cinéma. Par instants, tu as « gelé » des moments de cinéma populaire (comme le drame hollywoodien, par exemple) que tu développes complètement dans ton film, comme s’il y avait un arrêt sur image. Et, à partir de cette image-là, tu pars dans ton propre délire. C’est-à-dire que tout ce que l’on voit dans tes films, c’est tout ce que l’on ne peut pas voir dans un film hollywoodien.

T.H. : C’est vrai que ce que je fais est tout à fait à l’opposé. Il faut revenir à cette image de l’enfance où l’enfant délire complètement du moment qu’il n’y a pas de contrainte sociale qui l’oblige à faire une analyse extérieure. L’enfant part d’une image pour construire un monde. C’est ce principe que j’essaie de développer.

Prenons la séquence du poisson dans Cristaux. Dans un film ordinaire, elle ne durerait pas plus de deux minutes. Il ne faut pas que la séquence dépasse un certain temps, il faut respecter une certaine logique. Dans mon film, elle dure dix minutes.

G.C. : De plus, ça ne serait pas filmé de la même manière.

T.H. : C’est toute la question de la durée qui, ici, est interpellée. Ma manière de faire est de rallonger le plaisir de la vision pour pouvoir rester jusqu’au bout avec l’image.

Quand j’étais enfant – et même maintenant – j’étais frustré par la brièveté des séquences. Quand l’image me plaisait, je me disais : « Pourquoi ils coupent ». C’est au moment où le plaisir commençait à se concrétiser que le plan s’arrêtait. Le cinéma commercial est le cinéma de la frustration.

Mes films commencent au moment où les autres se terminent, au moment de l’orgasme. C’est quand l’orgasme vient que je commence à filmer alors que les autres coupent.

J.M. : Quand j’étais enfant, en Équateur, j’avais l’impression que l’enfance ne se terminerait jamais. Je ne me voyais pas du tout adulte et je me croyais enfant pour l’éternité.

Justement, à propos de cette durée éternisée qui est dans tes films, on a l’impression de la retrouver quand tu disais que tu étais frustré, lorsque les séquences s’arrêtaient trop tôt. Avec toi, on plonge dans le film et tout nous fait supposer qu’on est « parti » pour toujours.

T.H. : L’espace cherché dans ce film est celui de la liberté de l’image qui existe en elle, que ce soit au cinéma ou ailleurs. C’est un espace qu’on a pour soi, où personne ne peut interférer. Rester une demi-heure à filmer un objet fait partie du plaisir de la durée. Quand, dans Cinématon, tu filmes tes amis, il y a une partie de plaisir, de liberté, il n’y a aucune interférence, aucune coupure. Tu filmes les choses en continu. C’est très important. Cette liberté de la durée des choses peut restituer cette liberté imaginaire que nous avons tous en nous.

G.C. : Tu dis : « Mes films commencent quand les films commerciaux finissent ». Très bien. Mais pour quelles raisons les films dits commerciaux n’essaient-ils pas d’aller plus loin ?

T.H. : Parce qu’il y a toujours des raisons sociales. Il y a des structures économiques qui contraignent les cinéastes à organiser tous les éléments du film d’une certaine manière. Il faut banaliser les choses, les standardiser, les rendre accessibles à une mentalité moyenne qui n’est qu’hypothétique parce qu’elle n’existe pas. Elle existe seulement pour manipuler l’imaginaire des spectateurs.

G.C. : Dans la mesure où tes films sont montrés à un public, tu ne les fais pas seulement pour toi. Ils s’adressent à un public.

T.H. : À partir du moment où ils sont montrés, ça concerne les gens qui les voient.

G.C. : Quel est le public le plus concerné ? Les artistes ? Ceux qui ont une âme d’artiste ?

T.H. : Mes films peuvent s’adresser à n’importe qui. Je ne dis pas que tout le monde les saisit ou soit sensible à eux. Loin de là. Mais je ne dis jamais : « Mes films sont faits pour telle ou telle personne ».

G.C. : As-tu beaucoup de contacts avec les spectateurs de tes films ? T.H. : Un éventail assez étendu qui vient de tous les horizons, qui aiment ou qui n’aiment pas mes films, peu importent.

G.C. : Tu te trouves, d’une certaine manière, comme les films commerciaux qui ont un public très large mais qui atteignent moins de personnes.

T.H. : D’une certaine manière, je fais le même travail qu’aurait pu faire le cinéma commercial. Je rêve de montrer mes films dans mon village et si j’ai ce rêve, c’est parce que mes films s’adressent à un public qui voit les films comme je les voyais quand j’étais enfant. Avec des yeux très ouverts vers l’image et sa possibilité d’expansion dans l’imaginaire.

G.C. : Le regard de l’innocence.

T.H. : Malgré toutes ses règles et ses limites, le cinéma commercial offre une grande capacité de jouissance. C’est indéniable. C’est l’enfant qui est capable de dépasser les structures du cinéma imposé parce que le cinéma n’est pas placé sous les contraintes du fait social. L’enfant est ailleurs, il est du côté de l’imaginaire. Il ne voit pas l’organisation qui existe autour d’un film. Nous, nous sommes obligés de le voir. L’enfant peut s’éclater avec un film commercial. Ce qui ne veut pas dire que je défends ce cinéma.

G.C. : Tu vas beaucoup plus loin que le cinéma commercial. Tout ce que tu filmes (les gens, les objets) est complètement transformé par ton regard de cinéaste.

T.H. : C’est une abstraction de la réalité que j’essaie de reproduire. J’essaie de saisir certains points, certains repères de la réalité pour les rendre abstraits, les schématiser, pour les rendre comme des signes, des signaux, les simplifier. Peut-être ai-je l’air de faire abstraction du fait social, mais je ne l’oublie jamais. Mais agir ainsi, c’est mieux cerner la réalité même du moment que je filme.

Si je filme sur fond noir, c’est pour pouvoir effacer toutes les références avec l’extérieur qui gênent la lecture d’un film. Le décor, la profondeur de champ interviennent trop dans un film. La profondeur de champ égare le spectateur, l’empêche de mieux saisir le « noyau » de l’image.

G.C. : Dans Tables d’hiver, il y a un travail sur la profondeur de champ. T.H. : Pas exactement sur la profondeur de champ. Dans ce film, le décor est assez réduit. Je n’ai pas conçu Tables d’hiver pour avoir un effet de profondeur de champ car les éléments sont réduits à un plan plein. C’est plutôt pour avoir un autre écran à travers le miroir, un jeu d’images dans le même plan. Le miroir donne cette possibilité. On peut inscrire une image dans une autre image.

G.C. : Tu veux parler d’aplatissement de la représentation.

T.H. : Il n’y a pas de profondeur de champ. Même si on voit ce décor-là, il est plat. Au-delà, il n’y a rien. Le décor n’est pas travaillé en fonction d’un dehors social.

G.C. : De quelle manière t’y prends-tu ? Je pense à la lumière.

T.H. : Il n’y a pas que la lumière. Il y a aussi une certaine utilisation de la focale, avec les gros plans. Quand on passe en gros plan, on ne voit pas ce qu’il y a à côté. C’est le langage qui s’établit avec le passage d’un plan à l’autre qui, plus que le décor, devient primordial.

J.M. : Est-ce que tu relies cette idée de faire du cinéma à plat avec le cubisme qui a supprimé la profondeur de champ ? Dans tes films, on perçoit bien l’évolution. Tu passes par des transitions qui font étrangement penser aux transitions par lesquelles est passé Cézanne. Il est parvenu à détruire toute profondeur de champ et à faire une peinture dont on peut dire qu’elle est le début de ce qu’on appelle la peinture moderne. Il a fait ça bien avant Picasso.

T.H. : Je prends beaucoup d’éléments à la peinture, à la démarche de certaines périodes de la peinture : le cubisme, l’impressionnisme, surtout les primitifs italiens qui avaient un sens étonnant de l’espace et de la narration. Dans leurs tableaux, on voit souvent, dans une même surface, une histoire racontée avec toutes les étapes. Par exemple, on voit la vie du Christ représentée en entier dans une seule surface, dans un seul décor. On voit la naissance, toute sa vie, jusqu’à la crucifixion. Ils faisaient des choses délirantes. Dans la partie de droite, on voyait la flagellation du Christ et à gauche le jugement de Ponce Pilate. Un personnage coupé par la ligne était représenté au milieu et passait d’un espace à l’autre. C’était étonnant.

J.M. : C’est une sorte de théâtralisation de la vie du Christ.

T.H. : Dans l’espace théâtral, on a un espace très grand où l’on peut représenter des tableaux, suivre une histoire. Il y a une linéarité qui se poursuit. Par contre, en peinture, l’espace est réduit. C’est déjà un écran. Les peintres de cette époque en étaient réduits à une seule possibilité : ils devaient trouver des solutions dans cet espace.

J.M. : De toute façon, c’est la narration qui t’as le plus touché. Malgré tout, dans tous tes films, tu as toujours raconté une histoire.

T.H. : Le récit m’a toujours intéressé. Avant tout, le drame. Chaque image comporte une narration même si le cinéaste essaie de la déguiser, de l’effacer. Dans chaque image, il y a un récit, une histoire. C’est au spectateur de concevoir la narration.

G.C. : Tu laisses une porte grande ouverte à l’imagination du spectateur. Avec sa culture et son vécu – qui ne sont pas les mêmes que les tiens – le spectateur est contraint de faire un travail, de créer sa propre narration avec les images et les sons que tu lui offres. C’est ça qui est refusé, en général, dans le cinéma commercial.

T.H. : Dans le cinéma commercial, l’interprétation est univoque. On comprend le sens ou on ne comprend pas.

G.C. : Pour en revenir à tes films, ça se passe plutôt au niveau des sensations.

J.M. : Tes films ont un immense pouvoir érotique. C’est qu’ils appellent une telle force de participation du spectateur que ça devient une participation physique. C’est à la fois psychologique et physique. Une participation totale de l’esprit et du corps.

T.H. : En tant que spectateur, ça ne réveille en moi aucun instinct érotique.

J.M. : Il est en toi. Il faut être suffisamment ouvert pour le recevoir. Il faut faire un effort parce qu’on est tellement habitué à être aseptisé par le cinéma commercial qu’on reçoit. Quand on voit tes films pour la première fois, on reçoit un choc. Pour moi, ce fut avec Salome. Je pense que tes films sont des films pour enfants. Les enfants sont les plus aptes à recevoir ça, naturellement.

T.H. : Ce sont des films que j’aurais aimé voir lorsque j’étais enfant. J.M. : C’est ce qu’a dit Gébé dans Charlie Hebdo. Il aurait aimé voir Mâyâ quand il avait cinq ans.

G.C. : Je voudrais revenir sur la séquence du poisson dans Cristaux. Sur l’écran, le poisson devient des quantités d’autres choses : il devient tout ce que l’on peut imaginer. J’avais écrit qu’il devenait quelque chose de divinisé, de vénéré comme un Dieu, de ritualisé.

T.H. : Il représente cet imaginaire qui est en nous, que nous portons tous en nous, que nous charrions. La référence extérieure, c’est le poisson chrétien. Le film fait partie d’une trilogie : Cristo, Cristaux, Lacrima Christi, dont la première partie, Cristo, était censé donner un aperçu du christianisme, de la vie du Christ. Il y a des éléments qui font partie de la vie du Christ : le pain, le poisson qui se rapporte à l’événement où le Christ reproduit les pains et les poissons. C’est déjà un miracle. Ici, le poisson est utilisé dans un autre sens. Mais le miracle de la liberté peut être l’imaginaire du cinéaste. Pourquoi pas ? La séquence intervient et se constitue presque comme un film en soi, sans contrainte. Dans la mesure où il n’existe aucune contrainte dans la réalisation du film, tout peut s’inscrire. C’est profiter de l’occasion de pouvoir travailler avec tous les éléments qui se présentent à soi. C’est ça, l’improvisation. Il faut chercher cette liberté qui existe en chacun de nous en tant que spectateur et qu’un cinéaste le trouve est la chose la plus importante qui peut lui arriver. C’est au niveau de la réalisation qu’il retrouve le plaisir immédiat qu’il a quand il va voir un film.

G.C. : À l’intérieur de tes films – prenons encore la séquence du poisson dans Cristaux – on pourrait imaginer que tu fasses un film que tu pourrais travailler, étirer, en y ajoutant d’autres éléments. Le film pourrait exister comme ça et à l’intérieur de ce nouveau film, on pourrait isoler un nouvel élément et faire un nouveau film à partir de cet élément. C’est une sorte de tiroir sans fin. Je suppose que, dans ta recherche, tu peux encore continuer dans cette direction. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Je pense que tu en es qu’à un premier stade, stade le plus important sans doute mais il y a encore toute une suite d’évolutions possibles.

T.H. : Oui, c’est un travail en marche. J’avais déjà pensé à cette idée de tiroir, le fait qu’un tiroir contienne un autre tiroir et ainsi de suite jusqu’à l’infini. Mes films sont linéaires. Il ne faut jamais revenir en arrière. On entre dans le film, il faut se laisser véhiculer, se laisser aller dans le film. Il peut être circulaire, mais il ne faut pas revenir au début pour pouvoir chercher une explication. Ce n’est pas possible. Il faut oublier ce que l’on vient de voir, continuer toujours en avant parce qu’il y a quelque chose de nouveau qui apparemment n’a aucun rapport avec ce qui s’est passé avant.

G.C. : C’est la conception du plaisir. Ce n’est pas avant, ni après, c’est pendant.

T.H. : Il n’y a pas d’interruption. C’est l’arrivée de l’orgasme. Tu pousses en avant. On va toujours de l’avant.

G.C. : Je suppose que tu ne sais pas comment demain sera fait. Tu ne peux pas dire : « Dans quelques années, je ferai ceci ou cela ». Il y a deux ans, tu n’imaginais pas que tu ferais ce que tu fais aujourd’hui.

T.H. : Bien sûr, Quelques mois avant de faire Salome, je ne savais pas que j’allais le tourner. J’aurais pu continuer à écrire des projets très détaillés comme je l’ai fait pendant des années. Le passage du projet à la réalisation est très important. C’est une énorme différence qui est difficile à passer. Écrire est une chose et faire un film en est une autre. C’est seulement quand on réalise un film que l’on sait ce qu’est le cinéma. On découvre nos moyens... et ceux du cinéma. Il peut y avoir un fossé entre ce qu’on a prévu et ce qu’on a fait. J’ai décidé de ne rien écrire pendant la réalisation de mes films. Je porte le film en moi. Je le développe, mais je n’écris jamais un mot sur la construction du film parce que je sais qu’elle me bloquera. Elle va m’obliger à réaliser des choses inertes qui n’auront pas la force de l’improvisation.

G.C. : C’est donc le film qui te porte. Tu filmes, tu vois le résultat quand tu reçois le développement de la bobine et, à partir de là...

T.H. : Le film se crée lui-même.

G.C. : Il y a peu de gens qui travaillent de cette façon. On a l’impression d’être les seuls. Joseph, avec son journal filmé, et moi, nous procédons un peu de la même manière.

T.H. : On pourrait apparenter le travail de Joseph avec le mien, dans ce sens. C’est un journal. Ton film Je meurs de soif, j’étouffe, je ne puis crier... est un journal aussi.

J.M. : Qu’est-ce qui explique ton passage à l’acte de filmer en tournant Salome ? Qu’est-ce qui a déclenché ça ? Y a-t-il eu un événement particulier dans ta vie ?

T.H. : Il y avait tout ça, tous ces films que j’avais faits dans les années 68-70 en 8 mm. Je ne les avais pas oubliés en tournant Salome. Ils étaient toujours en moi. Quand je voyageais, je les avais avec moi. Je savais que c’était un travail qui devait se continuer un jour ou l’autre. Je les ai amenés avec moi, physiquement, dans mes voyages, au Mexique, en Suède, au Maroc, pas aux Indes. J’avais l’intention de les montrer à des gens.

Qu’est-ce qui a déclenché en moi la réalisation de Salome ? Peut-être des expériences, peut-être cette pause qui a servi à faire mûrir mon cinéma. Peut-être de pouvoir surtout assumer mes désirs en tant que cinéaste, de faire les choses que je voulais. À l’époque de ma pause, avec quelques amis Colombiens, j’avais essayé de réaliser un film à caractère social : l’analyse des conditions de vie d’un Colombien à Paris. J’étais plus ou moins contraint de le faire. On n’a jamais abouti. On n’a rien fait. Pendant deux ans, je fus sous cette contrainte qui m’empêchait de faire ce que je voulais vraiment faire. Ce n’est qu’après que j’ai pu passer à l’acte. J’ai pu aller beaucoup plus loin que dans mes films en 8 mm. J’avais toujours fait des films dans des conditions très difficiles. Pour Images du bord de la mer, je n’ai pas pu faire ce que j’avais prévu. De même, dans le film avec Michel Nedjar, que j’aime beaucoup, le film est allé dans un sens que je ne désirais pas. C’est un film qui est un catalogue de possibilités d’espace, d’images que j’aurais pu développer. Avec Salome, j’ai pu faire ce que je désirais déjà faire, que j’aurais dû faire depuis longtemps. Je rentrais du Mexique et je venais d’être touché par des choses qui m’avaient impressionnée comme mon voyage en Orient (la séquence des voiles).

G.C. : D’où vient cette lenteur dans Salome ?

T.H. : C’est un système que j’avais déjà utilisé pour la projection de mon premier film en 8 mm.

G.C. : Je ne parle pas du ralenti à la projection mais de ta manière de filmer les acteurs, qui font des mouvements très fluides, coulés, lents, sans à coup. Comment ça s’est forgé en toi ?

T.H. : C’est en m’apercevant que, dans les films, les mouvements étaient trop brusques. C’est donc à partir d’une réflexion banale que je suis arrivé à une élaboration plus complexe du mouvement, des gestes des personnages.

G.C. : Prenons l’exemple d’un film de Nicholas Ray. Ça va très vite, mais ce rythme est nécessaire sans quoi le film y perdrait beaucoup. Est-ce au cinéma en général ou dans un certain genre de films que cette rapidité te gênait ?

T.H. : Peut-être en général. Je ne dis pas que j’aurais voulu voir tous les films au ralenti mais je pensais que les gestes pouvaient être travaillés à une autre vitesse.

G.C. : Un peu comme dans un rêve.

T.H. : Je ne crois pas que les rêves soient ralentis. À une certaine époque, dans sa représentation au cinéma, le rêve m’intéressait beaucoup. Le mouvement des personnages était très important. Ça provient peut-être d’une autre valorisation du corps humain. Dans le rêve, ce ne sont pas les gestes utilitaires du quotidien qui sont utilisés avec un but. Dans un film, quand quelqu’un fait n’importe quel geste, c’est toujours en rapport avec une histoire. Il n’y a jamais de gestes en trop. L’économie de geste, dans le cinéma américain, est très connue. Les gens ne font des gestes que pour servir le récit. Je tiens à ce que les gens que je filme fassent des choses qui ne servent à rien, des gestes qui ne soient pas du tout utilitaires. Je voulais aller dans le sens opposé, que les personnages fassent des gestes que personne d’autre ne fait même si ce sont des gestes banals. Ce sont jamais des gymnastiques impossibles. Ce sont toujours des gestes que n’importe qui pourrait faire. Je tiens à montrer que les gestes peuvent être autre chose, que les corps aussi dans leurs mouvements peuvent être autre chose que ce que l’on voit dans le cinéma où les gens font toujours des gestes utilitaires.

Je place plutôt cette démarche au niveau de l’imaginaire. Le rêve n’est pas l’imaginaire. Le rêve est un autre espace. C’est dans l’imaginaire du plaisir. Dans le plaisir, on peut imaginer des corps avec des gestes qui ne soient pas utilitaires. Je peux imaginer un corps désiré avec une position, un geste qui n’appartiennent qu’à mon désir. On pourrait peut-être rapprocher le film de l’érotisme. Dans le ralenti des gestes, il y a un rapport avec le plaisir érotique.

J.M. : Je relie beaucoup le rythme avec le climat. On s’aperçoit que dans les pays chauds, on fait des films très lents et que dans les pays froids et tempérés, des films rapides.

G.C. : On retrouve déjà cette manière de filmer les corps dans le cinéma américain. Bien que pour en arriver là, il fallait penser, flirter avec les règles morales mises en place par Hollywood (même avant le code Hayes) que les cinéastes arrivaient à transgresser afin que l’érotisme puisse y trouver sa place. Le cinéma hollywoodien que tu as beaucoup connu était plus érotique que le cinéma européen.

T.H. : En ce qui concerne le corps nu, par exemple, le fait qu’on en voit dans mes films ne veut pas dire que je l’utilise dans un sens fictionnel.

G.C. : J’en reviens une nouvelle fois au poisson, dans Cristaux. Le poisson est aussi érotique...

J.M. : ...C’est le sommet érotique du film...

T.H. : L’érotisme de mes films reste toujours au niveau du désir, à un niveau non réalisé. L’image désirée ne devient jamais concrète. Ce n’est que l’image. Ce n’est jamais la concrétisation d’un acte. La jouissance ne peut être vécue qu’à un autre niveau. Il y a peut-être eu une métamorphose du désir, de la jouissance, mais on en arrive à un autre stade de mécanisme premier : c’est l’érotisme, la jouissance.

G.C. : Au niveau de la conscience, on n’est pas loin d’un état qui se rapproche du nirvâna.

T.H. : Oui, la jouissance va dans ce sens. Je ne cherche pas l’explosion érotique, mais seulement son déclenchement. Il faut peut-être passer par là. Le film arrive à sa réalisation, à son éclatement mais à un autre niveau qui, dans ce sens, serait le nirvâna. Mais je ne prétends pas à ça, loin de là. Ce n’est pas possible.

G.C. : Quand tu filmes un verre de vin sur un comptoir dans un bistrot de Belleville (dans Liberté provisoire), ça prend une tout autre dimension sous l’oeil de ta caméra. Ce verre est transformé. À chaque fois, tu parviens à trouver un nouveau moyen de transformation du réel. Soit ce sont des choses très simples, comme un verre de vin sur un comptoir (par la lumière, le cadre), soit ce sont des choses un peu plus compliquées techniquement. Dans Cristaux, tu projettes des images du premier Cristo sur les corps de Gaël Badaud et Michel Nedjar. Que tu t’y prennes d’une manière ou d’une autre, la transformation est toujours là, accomplie. Comment cela se passe-t-il quand tu filmes ? Comment en es-tu arrivé là ?

T.H. : Parce que je n’ai pas de barrière. Je peux filmer n’importe quoi. La seule liberté de pouvoir filmer n’importe quoi – c’est pas vraiment n’importe quoi, on se comprend– comme le fait de marcher dans la rue, dans une chambre, de paraître filmer n’importe quoi est une immense liberté. Tout mérite d’être filmé quand on est dans un lieu. Tout me concerne d’une certaine façon. Tout fait partie du film.

J.M. : Comment opères-tu le choix de ce que tu filmes ?

T.H. : Je fais le vide en moi. C’est à la fois très simple et très difficile. Je ne pense à rien.

G.C. : Comment communiques-tu avec les acteurs que tu filmes et avec les gens qui se trouvent sur le plateau comme avec ton ami photographe ?

T.H. : Je ne pense pas au photographe.

G.C. : À certains moments, tu donnes des indications.

T.H. : Je dirige très mal les acteurs. J’ai toujours des problèmes avec eux parce qu’ils ne sont pas forcés de saisir ce que je désire vouloir d’eux.

G.C. : Je ne partage pas du tout ton avis concernant ta direction d’acteurs. Je pense exactement le contraire de ce que tu viens de dire.

T.H. : Je ne donne jamais d’indications précises, ce qui est très mauvais.

G.C. : Pourquoi diriger les acteurs devrait être synonyme d’indications ? On a dit qu’il arrivait, parfois, que Hitchcock ou Buñuel désertaient le tournage pendant quelques heures alors que le film continuait à se faire sans leur présence physique. Et les acteurs, malgré cette absence, jouaient de la même façon ! Ce que je remarque, c’est que, dans tes films, tous tes interprètes jouent justes dans l’esprit et l’esthétique de ton film. Ce n’est pas parce qu’on ne leur donne pas d’indications, au niveau de la parole, qu’il ne se passe rien entre eux et toi. Tu filmes les gens avec beaucoup d’amour. Ça se vérifie à chaque plan.

T.H. : Je compte beaucoup sur la projection personnelle de chacun. Au départ, tout est une question de choix des gens que je vais filmer. À partir du moment où ils sont choisis, il suffit qu’ils se mettent devant la caméra et tout peut commencer.

J.M. : Tous tes films sont faits avec des gens avec qui tu as, plus ou moins, vécu.

T.H. : Je n’utilise pas de comédiens. J’ai travaillé avec Katerina Thomadaki et Monica Carpiaux qui, bien que comédiennes, sont avant tout des amies.

G.C. : Dans tes films, on ressent une sensualité très forte de filmer les personnes, qui va à l’encontre de tellement de films de toutes nationalités, de tous budgets, où les acteurs sont filmés comme des robots, où aucun désir ne passe, où l’on ne prend aucun plaisir à regarder le film.

J.M. : Est-ce que tu filmes avec désir ?

T.H. : Je pense que le désir est le mécanisme principal quand je filme. Je tiens absolument à maintenir ce stade de désir. C’est peut-être pour ça que je ne donne pas beaucoup d’indications aux acteurs. Car si j’en donne trop, je cours le risque de frustrer mon désir. Je veux garder ce désir en moi.

(Gaël Badaud arrive).

J’essaie de me cacher derrière le comédien. Je veux m’effacer bien que je bouge beaucoup pendant le tournage, ce qui peut déranger les acteurs.

G.C. : Est-ce que le fait d’avoir changé, récemment, ta méthode de filmage modifie quelque chose dans ton rapport avec les acteurs ? Avant, tu pratiquais surtout des plans fixes, plutôt longs. Maintenant, tu fais presque le contraire avec des mouvements très rapides et très courts.

T.H. : Ma méthode est toujours la même. J’avertis toujours les acteurs que la caméra bouge. Je leur demande si la caméra les dérange. En général, ils acceptent ces conditions de tournage.

G.C. : Ce n’est pas le fait d’accepter...

Gaël Badaud : C’est le fait de ne plus voir la caméra et de l’oublier. Arrivé à un stade, je ne la vois plus.

G.C. : Pour toi, la manière de filmer ne change rien ?

G.B. : Non.

T.H. : C’est d’arriver à effacer la caméra.

G.C. : Je suppose que tu mets les gens dans une ambiance qui doit se prolonger tout le temps du tournage. Au bout d’un temps plus ou moins long, les gens sont dans un état tel qu’ils oublient la caméra.

G.B. : On est dans un autre monde.

G.C. : Dans un film du « cinéma normal », on tourne un plan qui dure quelques secondes. On arrête, on coupe les lumières, les acteurs se relâchent. On fait un nouveau plan (souvent le même) et, ainsi de suite. Tout se déroule par saccades. Par contre, ta méthode de filmage est tout le contraire. Mais lorsque tu arrêtes de filmer, les interprètes ne le savent pas.

G.B. : Je continue à jouer.

T.H. : Je ne leur dis pas mais ils s’en aperçoivent parce qu’on entend plus le moteur de la caméra. Je leur dis toujours : « Continuez ». Il ne faut pas qu’ils coupent leur effort.

G.B. : Souvent, on met des disques et l’on oublie le bruit de la caméra.

T.H. : Le tournage idéal serait de tourner un film d’un seul coup, dans un espace qui ait tous les éléments que je désire, de tourner sans coupure.

J.M. : Quand, enfant, je voyais des films, je croyais qu’ils étaient tournés d’une traite, en 1 heure et demie.

T.H. : Si je n’étais pas aussi paresseux, je le ferais un jour. J’organiserais le lieu de telle façon que je puisse filmer d’un seul coup avec des gens qui ne s’arrêteraient pas.

Dans la séquence rouge et bleue de Cristaux avec Michel Nedjar et Gaël Badaud, j’ai tourné dans cet esprit-là. Ils bougeaient et ne faisaient pas attention à la caméra. Pendant ce temps, je tournais. La séquence dure 10 minutes.

G.B. : On a un rapport complètement fascinant avec les objets.

G.C. : Car si tu peux confondre le réel avec sa reproduction, c’est-à-dire le réel de la réalité avec le réel du film, ça peut devenir extraordinaire. Quand on connaît ton regard de cinéaste qui transforme tout, on peut imaginer que tu peux avancer encore dans ta recherche.

T.H. : Je pense même organiser un jour une série de films réalisés en extérieur, branchés dans une réalité déjà donnée – un événement social, par exemple.

J’ai toujours admiré le travail des opérateurs d’actualité. Un jour, j’aimerais bien faire ce travail à ma manière. Tourner la caméra dans tous les sens. Filmer Giscard en train de décorer un soldat... Ça serait tout à fait l’opposé du cinéma-vérité.

J.M. : Ça serait bien de faire un film conne ça, avec un regard tout à fait personnel. Il y a quelqu’un qui a fait un film vidéo, un peu de cette façon. Il a filmé la Passion au Sacré-Coeur, en un seul plan d’une heure et demie.

T.H. : Je voudrais bien filmer des événements sociaux à la manière de la dernière partie de Cristaux où la caméra s’éclate complètement.

G.C. : Dans tes films, je suis toujours frustré d’une manière inverse à la frustration que l’on éprouve dans certains films commerciaux : je me plains que c’est déjà la fin. Je voudrais que ça continue.

T.H. : En fait, dans mes films, il n’y a pas de fin.

G.C. (Admirant une photo du film Salome) : Cette photo de Salome me fascine. On dirait que c’est de l’eau qui coule sur le visage de la femme. Mais je sais que si c’était réellement de l’eau, ça serait irreprésentable de cette manière-là. On croirait de l’eau qui dégouline, de petits filets d’eau.

T.H. : Des filets d’eau ! Je n’y avais pas pensé ! Ce sont des perles sur un voile, des yeux de papillon.

G.C. : On peut penser à beaucoup de choses en voyant tes films. Pourquoi y voit-on tant de voiles ?

T.H. : Ça remonte à très loin, aux fêtes religieuses dans mon village où le voile avait une symbolique très importante. Ça vient aussi de mes voyages en Orient. Le premier titre de Salome était Purdah. Le film était un exercice visuel, rituel. Il n’y avait que des voiles manipulés par des personnages mais, à mesure que j’avançais dans le film, je m’aperçus que le film comportait une histoire. L’histoire, c’était Salome. J’ai éliminé les choses qui ne servaient pas au récit et j’en ai développé d’autres. Le film est devenuSalome. Au départ, c’était un film beaucoup plus abstrait. Depuis, j’utilise toujours les voiles. C’est automatique. Ce n’est pas prévu à l’avance. Je me dis toujours : « Il faut que je m’arrête de filmer des voiles ». Mais ça revient toujours. Ce sont des éléments esthétiques qui acquièrent une très grande importance. La notion de voile est beaucoup plus travaillée dans Mâyâ où elle acquiert un sens très spécial. Elle révèle le sens du voile dans tous mes films.

G.C. : Dans tes films, les voiles servent, aussi, à aplatir la profondeur de champ, à s’éloigner du réalisme.

T.H. : Le voile existe partout. Le voile est un écran entre le spectateur et l’objet. Le voile efface, le voile occulte, le voile empêche d’arriver à l’objet, au désiré, à la réalité. Il faut toujours enlever le voile pour savoir ce qu’il y a derrière.

G.C. : C’est différent du masque.

T.H. : Le masque est un substitut. Peut-être que le masque est une forme de voile.

G.C. : Il n’y a pas seulement les voiles. Tu utilises également les filets dans Cristaux.

T.H. : Le filet remplace le voile. C’est la même chose. Mais dans ce cas, il y a la notion de filet, de pêche, de poisson. C’est aussi une notion de structure de photogramme : c’est plein de petits carrés. C’est déjà une grille. À un certain moment, je voulais travailler dans cette direction. Passer du dessin de l’objet à l’idée que comporte le dessin filet-grille et de grille suivre un itinéraire. Je n’ai pas pu beaucoup le faire dansCristaux, mais le voile est déjà là, inconsciemment.

G.C. : Tu prends les objets dans leur sens premier et, à partir de cette signification, tu dérives vers d’autres sens, vers d’autres significations. T.H. : Il faut dériver, faire dériver le sens que comporte chaque objet.

G.C. : C’est toi-même qui fait dériver ce sens par ta manière toute personnelle de filmer, de monter, de structurer le film.

T.H. : Le fait qu’une séquence dure 15 minutes où l’on ne voit qu’un seul objet, c’est peut-être avec cette attention de pouvoir faire dériver le sens que comporte le nom de l’objet utilisé, que ce soit le voile, le filet, la coupe. C’est comment un objet peut nous conduire à différents espaces. Les objets servent de conducteur. Il s’agit d’un voyage. Il faut peut-être se laisser conduire par eux. C’est peut-être par les objets qu’il faut pénétrer dans le sens du film.

G.C. : Quand tu parles de voyage, penses-tu à voyage mental ?

T.H. : Oui, oui.

G.C. : Au niveau de sa réception visuelle, un plan, chez toi, correspond à l’état dans lequel on se trouve quand on a absorbé du LSD. Prenons un exemple simple : si on regarde un bouquet de fleurs éclairé d’une certaine manière, sous l’effet du LSD, on voit les fleurs éclater en l’air sans arrêt et, cela, pendant tout le « voyage ».

Quand, dans tes films, on regarde la manière dont tu conçois le plan, on a toujours cette même impression que ça part mais que ça revient. Toujours cet allé et retour incessant. C’est toujours là, présent. Ça s’éclate, ça décadre, ça casse le cadre mais c’est toujours là sur l’écran.

T.H. : Ce n’est jamais pareil. C’est un allé et venu. Ça va et ça vient.

G.C. : Comment as-tu pu représenter ce procédé de perception, quand on sait que très peu de cinéastes ont réussi à tenir cette gageure, à la représenter sur un écran ?

T.H. : Peut-être que tout le monde y pense. En général, un cinéaste a un autre but, il organise l’espace de façon plus réaliste. Il y a un certain ordre.

G.C. : L’écran que l’on voit n’est pas seulement l’écran matériel. Il est beaucoup plus vaste. Dans un film « ordinaire », on voit le film dans un cadre sur l’écran. Dans tes films, la notion d’écran éclate. Ça déborde complètement.

T.H. : C’est peut-être pour ça que je n’utilise pas la profondeur de champ, que j’essaie d’effacer le décor. Dans mes films, le noir a beaucoup d’interprétations. Il sert à effacer la notion de cadre de l’écran. Depuis longtemps, je rêve à l’espace où l’on ne projette qu’une image. Vers 1968, il m’arrivait de projeter mes premiers films sans écran. Je pensais que le noir était l’idéal. Si on met un personnage allongé devant un écran noir dans une salle complètement noire, on ne voit pas l’écran. On ne voit que le personnage. Le fait de réduire au maximum le nombre d’objets va dans le même sens. Je filme peut-être n’importe quoi, mais, en même temps, c’est très sélectionné. Je fais le vide quand je filme. Si je filmais ça (il montre le magnétophone) peut-être que je ne filmerai que ça. J’isole les éléments. Peut-être que cet élément n’existerait pas parce qu’il y a tout ça. Il existe simplement parce qu’il est dans le cadre. Il a une existence propre en tant qu’image.

G.C. : Ça devient un objet de désir, sacralisé, alors que ce n’est rien d’autre qu’une petite machine.

T.H. : Tous les éléments choisis ne sont jamais au deuxième plan. Ils sont au premier plan et ont toujours la même importance. C’est une approche, mais ça ne veut pas dire que je réussis à tous les coups.

G.C. : Je voudrais parler d’images qui, pour moi, ont beaucoup de force. À partir de Luna India et de Liberté provisoire, je voudrais raconter ma propre expérience en tant que spectateur. Dans ces deux films, il y a des images rouges. Dans Liberté provisoire, ça doit durer trois ou quatre minutes et plus longtemps dans Luna India. Je me suis complètement fixé sur ces images rouges. Quand on entre dedans, directement, on est complètement transporté dans un autre monde. Quand les images rouges se sont arrêtées, je suis revenu à moi, je suis « redescendu ». J’étais parti en voyage. Je m’étonne de cet état parce que c’est un procédé que d’autres cinéastes ont expérimenté et, dans ces autres films, je n’avais pas ressenti les mêmes sensations.

T.H. : C’est dû aux éléments choisis et de la manière dans lesquels ils sont insérés dans l’ensemble du film.

G.C. : Dans Cristaux, quand tu projettes des images de Cristo sur la tête de Gaël, je ressens ces sensations analogues. Quand les pétales de fleurs tombent sur sa tête, je vois un cerveau...

G.B. : ...éclaté...

G.C. : ...éclaté auquel on aurait enlevé la boîte crânienne. On voit à l’intérieur du crâne. Il n’y a là rien de repoussant. Rien à voir avec les images d’horreur. C’est ça qui m’étonne le plus car ce qui devrait être une image d’horreur ne l’est pas, tout au contraire. Tu trouves toujours une positivité dans tout ce qui pourrait (devrait ?) être négatif.

T.H. : Je pense que mes films sont régénérateurs Ils sont faits pour donner des forces aux gens. C’est peut-être trop simple de le dire. Mes films ont une certaine vitalité, un certain fluide vital qui, bien que la mort y soit constamment présente, ne sont pas dépressifs.

G.C. : Dans tes films, la mort ne fait jamais peur. Elle est sacralisée, comme le reste.

T.H. : J’essaie d’arriver à ce sujet avec peut-être une vision enfantine.

G.C. : La mort est l’autre pendant de la vie. Elle fait partie intégrante de la vie.

T.H. : Il y a des gens qui ont tellement peur de la mort que, lorsqu’elle arrive, mine de rien, c’est trop tard : ils n’ont pas eu le temps de vivre. Liberté la nuit se passe au Père-Lachaise, à un endroit où peu de personnes iraient faire un film.

G.C. : Jean-Marie Straub et Danièle Huillet ont tourné un film au Père-Lachaise. Ils ont utilisé ce lieu comme un espace historique et idéologique, car leur sujet est la Commune.

T.H. : J’ai utilisé le Père-Lachaise comme espace. Comme n’importe quel autre espace, de la même manière que si j’avais filmé le boulevard Saint-Michel. J’ai utilisé tous les éléments dans le cimetière et je les ai mis au même niveau.

G.C. : Tout ce que tu filmes, aussi bien les gens que les choses, a une force incroyable. Ça laisse transpercer un tel amour de la vie qu’on a toujours l’impression qu’une voix souterraine vient se glisser et dire : « Ce que vous voyez-là, c’est quelque chose de périssable, profitez-en, regardez, c’est très fragile ».

T.H. : Ce sont les choses que j’aime. Leur sens social n’existe pas. Le cimetière n’est pas vu en tant que cimetière. Mes films déambulent dans un univers très fermé.Cristaux est coupé d’une certaine approche de la réalité qu’on a l’habitude d’utiliser.

G.C. : Je ne vois pas l’intérêt de faire des films pour montrer la réalité telle qu’elle se présente, telle qu’on la vit. Il est désolant que certains cinéastes en soient là. Le cinéma hollywoodien avait au moins l’avantage et l’intelligence de s’écarter de la reproduction réaliste de la réalité. Il était décalé par rapport à ça. Il avait compris ce principe que le cinéma n’est pas la réalité.

T.H. : C’est le premier malentendu du cinéma. C’est à partir de là que le cinéma s’est développé. Ce fut sa première erreur et la plus grande est que l’on continue à faire le cinéma de cette manière.

Le cinéma, c’est autre chose. J’essaie d’arrêter l’image, de la ralentir, d’arrêter la reproduction de la réalité. Le fait qu’on voit quelqu’un marcher, sourire, boire ou s’asseoir à la vitesse qu’on pense être la vitesse normale est une stupidité.

Il faut se rendre à l’évidence que c’est autre chose, que l’image que l’on voit, inscrite sur la pellicule peut être autre chose. Elle va vers une autre dimension. Une dimension qui n’est pas le rêve, une dimension qui est dans l’imaginaire, qui a un rapport avec le subconscient, avec des images que nous portons très à l’intérieur de nous-mêmes. Le film est là d’une certaine manière pour les organiser à cause du support vertical. Chaque photogramme est une chance. Chaque photogramme est une opportunité pour reproduire le monde, un monde. Dans chaque photogramme, on peut faire passer quelque chose de différent. On se rend compte de la possibilité infinie que l’on a avec un film.

Le cinéma commercial l’efface complètement. Le cinéma commercial n’est pas fait de photogrammes : il est fait de durée.

J.M. : N’y a-t-il pas un désir d’arrêter le temps ?

T.H. : Oui, c’est ça. C’est un défi au temps. C’est un défi au temps et à l’espace.

J.M. : De toute façon, la réalité est impossible à filmer. À chaque seconde, le temps s’en va.

T.H. : Le cinéma peut permettre de démontrer que le temps n’est pas le temps qu’on utilise à tous les instants.