L'Afghanistan, de guerre lasse, par Svetlana Alexievitch

En 1990, les cruels témoignages des atrocités en Afghanistan et de la corruption de l’URSS finissante – et leur impact sur la société.

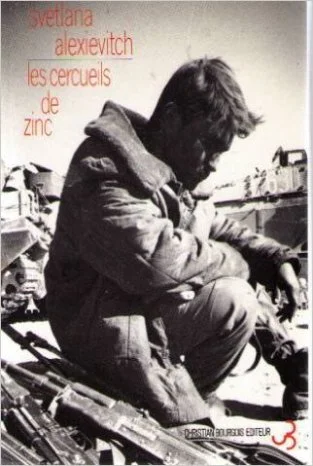

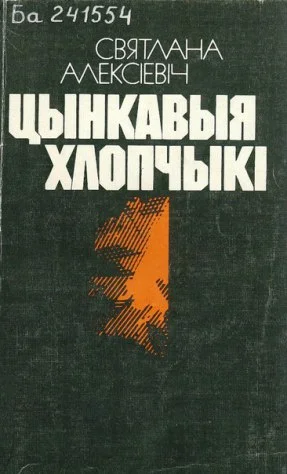

Publiée en 1990, traduit en français en 1991 par Wladimir Berelowitch (avec le concours pour les rééditions ultérieures de Bernadette du Crest) chez Christian Bourgois, la deuxième grande œuvre littéraire de Svetlana Alexievitch était conçue sur le même principe que sa première, « La guerre n’a pas un visage de femme » (1985), développant une méthode littéraire à laquelle elle est depuis restée fidèle, que ce soit pour « La supplication » (1997) ou encore pour l’énorme « La fin de l’homme rouge » (2013) : un assemblage de témoignages créant un verbatim colossal, patiemment recueilli, puis coupé et organisé en fonction d’une intention littéraire (et ce point littéraire sera absolument clé lors des procès qui auront lieu à l’encontre de l’auteur quelques années après la parution de l’ouvrage – voir ci-dessous).

Je me suis tout de suite dit à moi-même que j’oublierais tout. Dans ma famille, c’est un sujet tabou. Ma femme a pris là-bas ses cheveux blancs à l’âge de quarante ans ; ma fille avait les cheveux longs, elle les a coupés, parce que pendant les bombardements de nuit à Kaboul on n’arrivait pas à la réveiller, il fallait la tirer par les nattes.Mais quatre ans après, ça s’est mis à sortir, j’ai envie de parler… Hier, on avait des invités, je ne pouvais plus m’arrêter… Je leur ai apporté mon album, montré des diapositives : les hélicos qui descendent sur un kichlak… On place un blessé sur un brancard et à côté de lui sa jambe arrachée, encore chaussée d’une tennis… Des prisonniers qu’on va fusiller qui regardent naïvement l’objectif de mon appareil, alors que dans dix minutes ils seront morts… Allah akhbar ! Tout à coup, j’ai regardé autour de moi et j’ai vu que les hommes avaient fui sur le balcon, que les femmes étaient parties à la cuisine, il n’y avait que les enfants des invités, des adolescents, qui étaient restés : ça les intéressait. Je ne comprends pas ce qui m’arrive. J’ai envie de parler. Pourquoi si subitement ? Pour ne rien oublier, jamais…

Je ne peux pas écrire mes sensations, mes sentiments d’alors. Peut-être, dans quatre ans ce sera possible. Dans dix ans, tout prendra une autre résonance, ou peut-être tout volera en éclats. (Témoignage d’un conseiller militaire).

Mais si la deuxième guerre mondiale – la grande guerre patriotique, pour l’historiographie soviétique -, remémorée et revisitée par les souvenirs des unités féminines alors engagées, sujet principal de « La guerre n’a pas un visage de femme », bénéficiait en 1985 de la mise à distance fournie par les quarante ans écoulés depuis lors, ce n’est bien entendu pas du tout le cas en 1990, lorsque paraissent « Les cercueils de zinc » (et ce, dès les premiers extraits publiés dans la revue Komsomolskaïa Pravda – Комсомо́льская пра́вда), à propos de l’engagement soviétique en Afghanistan (1979-1989), qui – malgré toutes les variations et circonvolutions d’information et de propagande que souligne l’ouvrage – est alors un sujet authentiquement brûlant.

Dans sa préface pour le premier livre de Svetlana Alexievitch La guerre n’a pas un visage de femme, publié en Union soviétique en 1985, Ales Adamovitch, un écrivain biélorusse fort estimé d’elle, dit une chose bizarre : « Le livre de Svetlana Alexievitch illustre un genre qui n’a pas été défini et qui n’a même pas de nom. En réalité, ce genre a un nom bien concret, c’est le témoignage. Mais c’était une époque où la loi du silence, quasi totale, et l’autocensure, bien musclée, ne laissaient apparaître que les premières fissures dans leur bloc monolithique. Svetlana Alexievitch est précisément l’écrivain qui, à l’époque où l’on passait des premiers balbutiements timides à l’hallali général, a osé violer un des derniers tabous : elle a démoli le mythe de la guerre d’Afghanistan, des guerriers libérateurs et, avant tout, celui du soldat soviétique que la télévision montrait en train de planter des pommiers dans les villages alors qu’en réalité, il lançait des grenades dans les maisons d’argile où les femmes et les enfants étaient venus chercher refuge. Comme Svetlana le souligne elle-même, l’Union soviétique est un État militariste qui se camoufle en pays ordinaire et il est dangereux de faire glisser la bâche kaki qui recouvre les fondations de granit de cet État. Le premier extrait des Cercueils de zinc venait à peine de paraître (…) que Svetlana recevait déjà une pluie de menaces. (…) Qu’avait-elle fait ? Elle avait privé les jeunes gars revenus de la guerre de leur auréole d’héroïsme, elle leur avait ravi leur dernier refuge, la sympathie de leurs concitoyens. C’était même bien pire : ces garçons qui avaient été happés par le hachoir de la guerre, qui avaient perdu leurs amis, leurs illusions, leur sommeil, leur santé, qui étaient devenus incapables de se refaire une vie, ces gamins souvent estropiés physiquement, étaient devenus aux yeux de leur entourage, et cela dès le premier extrait paru dans la presse, des violeurs, des assassins et des brutes. Cette femme de quarante-deux ans aux allures de paysanne les envoyait de nouveau en première ligne en les exposant au feu croisé des horreurs du passé et de l’indifférence du présent… Ces héros forgés par le mythe de l’empire, qui s’étaient battus au nom d’une amitié mythique, pourraient peut-être continuer à vivre tant bien que mal s’ils étaient toujours protégés par l’Étendard, même malmené. Mais c’était dorénavant impossible. (Dimitri Savitski, Préface à l’édition de 1990)

Un nouveau Russe (Pavel Lounguine, 2002)

La violence crue du texte de Svetlana Alexievitch est renforcée par l’usage quasiment direct (après d’éventuels polissage et taille dont l’ampleur resterait à étudier par les exégètes) des mots même des si nombreux protagonistes interrogés, conseillers militaires et infirmières, officiers d’artillerie et patrouilleurs aux avant-postes, magasiniers et pilotes d’hélicoptère, parachutistes et employées des transmissions,… Les propos ne sont pas toujours brutaux par eux-mêmes. Ils le sont même plutôt rarement, en fait. Leur puissance naît surtout de l’ampleur des contrastes ici mis en évidence : contraste entre la sincère naïveté des jeunes militaires volontaires (à divers degrés d’enthousiasme) et le degré de corruption et de cynisme qui les entoure, contraste entre la frénésie d’argent et de sexe qui envahit Kaboul durant les années de l’assistance et le sous-équipement manifeste du corps expéditionnaire (aggravé par les vols et les détournements incessants de matériel), contraste entre la violence réelle des combats et les discours patriotiques ou internationalistes lénifiants des médias soviétiques. Comme le « Tombeau pour cinq cent mille soldats » (1967) de Pierre Guyotat pour la guerre française d’Algérie ou le « Si je meurs au combat » (1973) de Tim O’Brien et le « Putain de mort » (1977) de Michael Herr pour la guerre américaine du Vietnam, et bien qu’avec des moyens littéraires fort différents pour chacun d’entre eux, « Les cercueils de zinc » donne à entendre, au plus près, le mensonge d’État, ou, comme il est apparu massivement avec la première guerre d’Irak, le storytelling officiel (plus ou moins relayé par une majorité socio-politique, selon les circonstances et les époques) étroitement incorporé à toute entreprise guerrière de ce type, qu’on l’appelle colonial, impérialiste ou d’assistance à un pays « frère » en communisme, et la manière dont ce mensonge s’articule avec la vie et la mort sur le terrain.

On se souviendra certainement de l’inoubliable figure d’afghanets (vétéran de la guerre d’Afghanistan), au sommet de sa puissance médiatique et « morale », campée par Vladimir Aleksandrovich Steklov dans l’excellent film « Un nouveau Russe » (Олигарх , 2002) de Pavel Lounguine : le personnage illustre bien, à mon sens, les enjeux politiques du discours a posteriori sur la guerre d’Afghanistan, et sur la reconnaissance (morale, et surtout matérielle) à laquelle les vétérans estiment avoir droit : c’est autour de ces enjeux d’honneur (mais essentiellement de montant réclamé en dommages et intérêts) que se cristallisa le procès intenté à Svetlana Alexievitch en 1992-1993, deux de ses témoins l’ayant accusée d’avoir significativement travesti leurs propos. Une très large partie des débats liés à ce procès – et leurs enjeux politiques aussi bien que proprement littéraires – sont précieusement ajoutés à l’édition française 2006 de l’ouvrage (dans la collection de poche Titres de Christian Bourgois).

Le héros principal. Je ne voulais pas téléphoner. Mais j’ai entendu deux femmes discuter dans un autobus : « Des héros, eux ? Ils ont tué des femmes et des enfants. Ce sont des anormaux… Et dire qu’on les invite dans les écoles… Et qu’ils ont droit à des priorités… » Je suis descendu à l’arrêt suivant et j’ai pleuré. Nous sommes des soldats, nous avons obéi aux ordres. En temps de guerre, l’insubordination, c’est la peine de mort ! Et nous étions bien en guerre. Évidemment, les généraux ne tirent pas sur les femmes et les enfants, mais ce sont eux qui donnent des ordres. Et maintenant, c’est nous les seuls coupables… C’est la faute aux soldats… On nous dit que c’est un crime d’exécuter un ordre criminel. Mais moi, j’avais confiance en ceux qui me donnaient des ordres. Autant que je me rappelle, on m’a toujours appris à avoir confiance en eux. Toujours ! Personne ne m’a appris à me poser des questions, à me demander si je devais tirer ou non. On m’a toujours répété que ma foi devait être sans faille.

L’auteur. Nous étions tous dans le même cas.

Avec « Les cercueils de zinc », il faut encore et toujours résister à la tentation d’une lecture univoque – ou manichéenne – de l’Histoire (et beaucoup de commentateurs, russes ou français, n’y sont guère parvenu). La guerre, et tout particulièrement la guerre dite contre-insurrectionnelle ou irrégulière (voir par exemple les travaux de Gérard Chaliand, ici, ou de Jacques Baud, ici), est affaire complexe et cruelle. Contrairement à ce que semblent indiquer à grands traits tant les détracteurs de Svetlana Alexievitch que les enthousiastes pour raisons méta-politiciennes guère innocentes, il ne s’agit pas ici de faire le procès des soldats qui eurent à combattre en Afghanistan, mais bien davantage de montrer les éléments d’un résultat atteint, celui d’une confrontation massive, sanglante et sordide d’un idéal à une réalité, avec – et c’est là avant tout que le bât blesse, pour l’auteur – la complicité hypocrite d’une classe dirigeante aveuglée dans sa guerre froide finissante, d’une part, et d’une population largement engluée dans ses problématiques de survie (pour les plus démunis) ou de profit à capter (pour les plus cyniques). L’indispensable deuil – et ses conditions de réalisation – revendiqué par les parents des morts et des disparus, s’il pèse fort logiquement sur tout débat possible, n’a guère à voir en réalité avec l’histoire d’une guerre de type colonial menée avec des contingents de « volontaires », dans une atmosphère soviétique de pénurie et de corruption généralisées – atmosphère dont certains traits délétères ne sont toutefois en rien un monopole de l’ex-URSS, comme la plupart des témoignages, justement, sur la deuxième guerre américaine d’Irak le confirment chaque année davantage.

Le mythe de la « fraternité combattante » est né ici. Là-bas, il n’en était pas question. Là-bas, tout s’achetait, tout se vendait, y compris les femmes… Si, si ! Mais ce n’est probablement pas là l’essentiel. En dépit de tout, nous restions romantiques. Nous y croyions ! Le plus terrible, c’est que nous sommes partis d’un Etat qui avait besoin de cette guerre, et que nous revenons dans un État qui n’en a plus besoin.

Svetlana Alexievitch

Les cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch chez Christian Bourgois Editeur

Coup de cœur de Charybde2

Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.