Mars, en somme ! Un dossier sur la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson

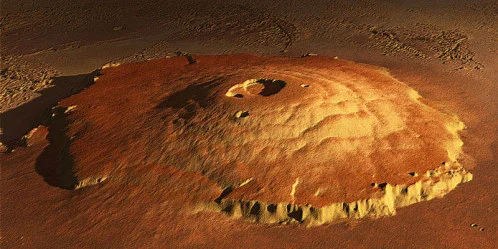

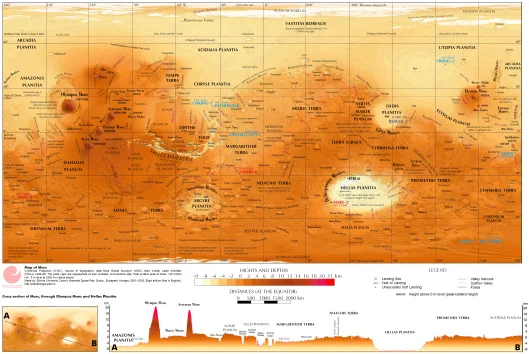

Le plus haut relief connu du système solaire : Olympus Mons, volcan bouclier culminant à 21 000 m au-dessus du niveau de référence martien.

Lorsque « Mars la rouge » est publié en 1992, Kim Stanley Robinson, docteur en littérature de l’Université de San Diego, élève de Fredric Jameson en doctorat (sa thèse, sur « Les romans de Philip K. Dick », est passionnante), a quarante ans et cinq romans derrière lui, dont les trois de la fort remarquée « Trilogie d’Orange County », captivante tentative d’imaginer trois futurs distincts pour une région californienne emblématique de toute une croisée des chemins américaine – ou mondiale.

Pour s’attaquer à l’un des emblèmes les plus puissants de la science-fiction et au-delà, la planète Mars, il s’était autorisé trois « galops d’essai », testant certaines de ses idées-clé quant aux paramètres possibles d’une fiction qui dépasserait en ambition et en vision globale tout ce qui avait pu être tenté auparavant, avec son deuxième roman, « Les menhirs de glace » (1984), avec la novella « Mars la verte » (1985), et avec un chapitre de son troisième roman, « La mémoire de la lumière » (1985), trois textes dans lesquels on trouve des traces de ce qui deviendra la Trilogie martienne, mais placées dans une histoire future différente pour les romans, et constituant une simple ébauche d’un point particulier, pour la novella.

L’anecdote, confiée dans un entretien à Kirkus à l’époque, veut que, très jeune, ce soient des photographies de certains reliefs martiens, issues du programme Viking, à propos desquelles l’auteur, passionné depuis toujours de randonnée et d’escalade, se serait dit « Ce doit être extraordinaire de pouvoir faire du trekking dans ce décor-là », qui lui aient donné l’envie d’imaginer la colonisation de Mars. Il lui aura fallu une belle course d’élan (cinq ans de documentation méticuleuse et trois ans d’écriture acharnée) pour faire in fine de la planète favorite d’Herbert George Wells, d’Edgar Rice Burroughs et de Ray Bradbury l’un des plus impressionnants laboratoires romanesques contemporains d’utopie, d’écologie, de politique et de science.

Si, au bout de ses 1 600 pages – dans la belle édition Omnibus en français -, la Trilogie martienne est bien l’histoire imaginaire détaillée de la colonisation de la planète Mars, de sa « terraformation », de son émancipation et de son développement, au cours des deux siècles s’étendant de 2025 à 2 225, elle est aussi – surtout – bien davantage : ayant à cœur de réaliser la mission profonde de la science-fiction (à mon sens en tout cas), Kim Stanley Robinson y développe un laboratoire systémique fondamental, dans lequel les interactions méticuleuses entre la science, le politique, l’économique, l’écologique et l’humain sont patiemment organisées et confrontées à une volonté utopique pragmatique imperturbable, au sens élaboré par Fredric Jameson dans son « Archéologies du futur » (dont le deuxième tome français, « Penser avec la science-fiction » consacre d’ailleurs, sans hasard, un remarquable article à la Trilogie martienne).

Valles Marineris, le plus grand complexe de canyons du système solaire.

Peu après la parution du premier tome, début 1994, Kim Stanley Robinson s’entretenait avec Bud Foote, dans Science Fiction Studies, l’indispensable revue universitaire américaine de littérature science-fictive, et y exprimait le point de vue suivant, à propos justement du contexte dans lequel prend place la Trilogie martienne, au sein du genre science-fiction (la traduction brute est de mon fait) :

BF : De la science-fiction, donc. Science-fiction n’est pas le bon nom pour ça, mais je crains que nous ne soyions coincés avec.

KSR : J’aime le terme science-fiction, notamment à cause d’un thème auquel j’ai beaucoup pensé récemment, le problème du est-doit, ou comme le nomment les gens des mouvements écologistes, le problème faits-valeurs. Nous avons un monde de faits, dont la science est l’exemple et le découvreur, et nous avons un monde de valeurs, que nous extrayons de la religion, de la psychologie ou de la littérature.

BF : Ou de la science.

KSR : Oui, mais beaucoup de scientifiques considèrent que les valeurs ne viennent pas des faits, qu’elles en sont déconnectées, que ce sont des mondes séparés – bien que la sociobiologie essaie d’envisager les valeurs comme dérivant des faits, et qu’à l’opposé, des chercheurs en cultural studies insistent régulièrement sur le fait que la science est irriguée de valeurs dont elle est souvent à peine consciente. Mais beaucoup de scientifiques, donc, ne seraient pas d’accord : ils diraient que la méthode scientifique n’est pas un système de valeurs, mais seulement une méthode d’investigation, un système épistémologique. (…) Le terme même de science-fiction inclut « science », le monde des faits, et « fiction », pour moi le principal dépositaire de nos valeurs. Vous pourriez dire que notre genre s’appelle en fait faits-valeurs. Maintenant, c’est une sacrée affirmation, pour un genre littéraire, de dire qu’il peut entrechoquer ces deux mondes séparés, et je pense que les gens viennent instinctivement à la SF en pensant qu’ils vont y apprendre comment les faits et les valeurs se connectent en réalité. Et là ils tombent sur un space opera pourri, et ils sont déçus par la science-fiction, parce que le nom lui-même revendique davantage que ce que la plupart des textes y fournissent. Mais lorsque ça fonctionne, la SF télescope les faits et les valeurs d’une manière dont notre culture a désespérément besoin aujourd’hui. Le problème faits-valeurs est tout particulièrement pertinent pour le monde actuel, car nous avons une culture qui opère des développements et des changements sans trop se préoccuper des valeurs qui sont ainsi exprimées.

Arsia Mons et Pavonis Mons, les volcans du système occidental de Tharsis, où sera installé le premier ascenseur spatial martien.

La Trilogie martienne ne se raconte pas vraiment, autant du fait de sa complexité historique et scientifique propre que du fait qu’il serait – comme souvent – dommage de dévoiler le destin de la planète, de ses sociétés humaines, et des nombreux personnages auxquels la lectrice ou le lecteur se seront vraisemblablement attachés. Je préfère donc proposer un petit tour d’horizon de thèmes, situations ou personnages, assorti de quelques remarques, soit à propos de l’ensemble du roman, soit à propos de chacun des trois tomes.

Les gens qui dédaignent l’utopie, la traitant de chimère totalitaire sans visée pratique, ont en réalité une position éminemment politique, celle de favoriser un statu quo, lui-même injuste et insupportable. L’utopie doit être sauvée en tant que mot, pour signifier « travailler à une société globale plus égalitaire ». Ce qui veut dire défendre becs et ongles le mot et le concept, se battre pour lui jusqu’au bout. C’est un antidote et une réponse au post-modernisme, à sa fragmentation, à son anomie, à son apolitisme, à sa stupidité, à sa pente capitularde. (Kim Stanley Robinson, entretien retranscrit dans Science Fiction Studies, mars 1994)

La Trilogie martienne est un roman politique, qui projette à (très) grande échelle certaines des convictions spéculatives les plus puissantes de l’auteur : les scientifiques, en tant que personnes et en tant que communauté, ont un rôle beaucoup plus important à jouer dans la société que celui auxquels ils se confinent de nos jours (cette conviction sera d’ailleurs encore le moteur-fusée de la Trilogie climatique (2004-2007), dix ans plus tard dans l’écriture de Kim Stanley Robinson), l’utopie pragmatique est leur meilleur cheval de bataille, les orientations sociales qui peuvent et doivent en découler ont notamment pour mission d’extirper enfin les gènes féodal et patriarcal qui nichent au cœur du capitalisme contemporain. L’auteur – et c’est à noter dans un paysage littéraire américain, y compris en science-fiction, qui s’est singulièrement dépolitisé ces dernières décennies – est radical, sans aucun doute : le critique « officiel » de la National Space Society, Bart Leahy, s’il célébrait justement, à la parution de « Mars la rouge », la qualité scientifique et littéraire du travail, s’offusquait tout juste poliment de la vision « gauchiste », « rouge et verte », qui irrigue l’ouvrage.

Les gagnants s’envolèrent pour Cap Canaveral ou Baïkonour. À partir de ces deux bases, ils seraient mis sur orbite.

À ce stade, ils se connaissaient tous très bien, et ne se connaissaient pas du tout. Michel se disait qu’ils formaient une équipe qui avait connu des rapports amicaux, ainsi qu’un certain nombre de cérémonies de groupe, de rituels, d’habitudes et de tendances. Et, au nombre des tendances, il y avait l’instinct de se cacher, de jouer un rôle, de déguiser son moi véritable. Peut-être était-ce la simple définition de l’existence du village, de la vie sociale. Mais il lui semblait que c’était plus que cela : nul ne s’était jamais battu avec autant d’acharnement pour faire partie d’un village. Et la division radicale entre la vie publique et la vie privée qui en était résultée était aussi nouvelle qu’étrange. Un courant sous-jacent de compétition existait désormais entre eux, le sentiment constant et subtil que chacun d’entre eux était seul et que, en cas de problème grave, ils étaient susceptibles d’être abandonnés par les autres, et expulsés du groupe.

Le comité de sélection avait réussi à susciter ainsi les problèmes qu’il avait souhaité prévenir. Et certains en avaient conscience. Donc, tout naturellement, ils prirent grand soin d’inclure dans la liste des colons de Mars le psychiatre le plus qualifié à leurs yeux.

Et ils choisirent Michel Duval.

Neil Armstrong

Trilogie martienne est un roman épique dont les héros sont une centaine de personnages, la Nature, la Science et la Politique. Les deux siècles d’histoire, qui transforment, que ce soit cahin-caha ou par puissantes accélérations, la timide colonie initiale et ses mythiques « Cent Premiers » (les 100 scientifiques triés sur le volet, après plus d’un an de sélection impitoyable en Antarctique – premier creuset fondateur qui tiendra un rôle psychologique essentiel auprès de chacune et chacun d’entre elles et d’entre eux, jusqu’au bout) en une civilisation florissante de plusieurs milliards d’individus, nous sont racontés par les prismes déformants successifs de plusieurs personnages-clé, dont les aveuglements, les idiosyncrasies, les malhonnêtetés parfois, les limites toujours – même lorsqu’ils sont d’une colossale stature – donnent tout son sel à cette narration si ample. On a pu parfois reprocher à Kim Stanley Robinson une certaine tendance à la caricature dans la typologie de ses personnages centraux, et l’usage de clichés professionnels ou nationaux. Cette critique me semble largement infondée : comme cela est expliqué notamment par la « voix » du psychologue français Michel Duval qui accompagne l’expédition, double secret et fantasmé de l’auteur, dont l’observation participante, les contradictions et le fréquent sentiment d’impuissance résonnent fréquemment avec la tâche démiurgique insensée du romancier, les personnages jouent quasiment tous, surtout initialement, un « rôle », exhibent une face théâtrale qui est d’abord et avant tout celle qu’ils sont censés proposer au comité de sélection et au jugement de leurs pairs. C’est par le jeu subtil et entrelacé des successions de points de vue, qui autorisent du coup flashbacks, explications et dévoilements, que les vérités intimes de chacune et de chacun se dévoilent, corrigeant et affinant les masques avec la chair qui vit, dessous. Comme Hugues Jallon le met en scène dans son « La conquête des cœurs et des esprits » (2015), la plasticité des figures emblématiques à la construction mythologique en continu est énorme.

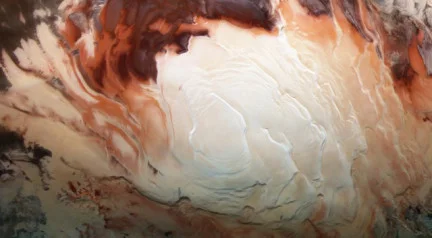

La calotte glaciaire du pôle Sud martien. © Bill Dunford

Le ciel était à présent d’un violet profond, strié de cirrus jaunes. Frank croisa deux personnages vêtus de dominos de bal masqué en céramique blanche, les antiques personnages de la Comédie et de la Tragédie, les mains nouées. Les rues de la ville étaient à présent sombres, et les fenêtres flamboyaient, révélant des silhouettes, des yeux inquiets sous les masques flous, qui cherchaient la source de cette tension dans l’air. Un son déchirant mais sourd montait sous la rumeur de la marée de la foule.

Il n’aurait pas dû être surpris. Non, sûrement pas. Il connaissait John aussi bien que l’on pouvait connaître n’importe quelle autre personne, mais il ne s’en était jamais réellement préoccupé.

Il passait entre les grands sycomores du parc.

Tout avait été si différent autrefois ! Ils avaient passé tellement de temps ensemble, amis. Mais rien n’avait compté. Maintenant, c’était la diplomatie par d’autres moyens.

Dans cette épopée, la stature surhumaine des personnages, leur longévité et leur impact sur les faits – indépendamment de leur physique proprement dit, comme en témoignent la frêle Hiroko Ai ou l’étonnant Sax Russell – répond en permanence au gigantisme des paysages martiens et à l’ambition techno-scientifique de la terraformation. L’épopée de la Science et de la Nature est inséparable ici de celle de l’Humanité, et c’est l’un des miracles du roman de parvenir à distiller explications techniques et descriptions géographiques sans jamais sombrer dans le fastidieux ou l’indigeste, tant ces éléments sont partie intégrante de la narration, et l’informent sans relâche. L’exemple le plus achevé de cette fusion est peut-être toutefois à chercher hors du roman lui-même, dans la novella « Mars la verte » (au sein du recueil « Les Martiens », qui regroupe l’ensemble des nouvelles situées par Kim Stanley Robinson dans l’univers de la Trilogie martienne), racontant l’ascension par un groupe d’alpinistes d’Olympus Mons, et de sa falaise de 6 000 m par une voie vierge. Olympus Mons est un volcan bouclier, un cône sans abrupts, dont la hauteur exceptionnelle résulte de son diamètre exceptionnel. Il culmine à 25 000 mètres au-dessus d’Amazonis Planitia, mais il se déploie sur huit cents kilomètres et la moyenne de ses pentes ne dépasse pas 6 degrés. À sa périphérie, un renflement important forme un escarpement circulaire haut de 7 000 mètres, et cette falaise exceptionnelle, deux fois plus haute que le Belvédère d’Echus, est en de nombreux endroits presque verticale. Certains à-pic ont attiré de nombreux grimpeurs, mais nul n’est encore parvenu jusqu’au point culminant. Pour la plupart des habitants de la planète, l’escarpement n’est qu’un simple obstacle impressionnant sur le chemin qui conduit à la caldeira du sommet d’Olympus. Les voyageurs abordent le volcan par une large rampe sur son flanc nord, là où les ultimes déjections de lave ont submergé la falaise. Les aréologues évoquent un fleuve de roche ignifiée large de cent kilomètres, aveuglant, tombant en cataracte depuis une hauteur de 7 000 mètres sur la plaine de lave craquelée et noire, s’empilant vague après vague, de plus en plus haut… C’est ce flot de lave qui a laissé une rampe d’accès dont l’escalade est aisée. Ensuite, une marche de deux cents kilomètres permet d’accéder au rebord de la caldeira.

Le pourtour du sommet d’Olympus Mons est si large et plat que, tout en ayant une vue parfaite sur les anneaux multiples de la caldeira, on ne peut voir le reste de la planète. Seul le ciel est accessible. Mais, sur le flanc sud du pourtour, il existe un petit cratère d’impact météoritique, qui ne porte d’autre nom que son relevé cartographique : THA-Zp. L’intérieur de ce petit cratère est plus ou moins abrité des courants ténus qui soufflent sur Olympus, et si l’on se tient sur l’arc sud de son rebord déchiqueté, on peut découvrir le bas du volcan et, au-delà, la plaine immense de Tharis vers l’ouest. Ainsi, on a l’impression de contempler Mars depuis une plate-forme sur orbite très basse.

La Trilogie martienne est un roman systémique, sans doute l’un des très rares de la littérature contemporaine : tout au long de ses 1 600 pages, Kim Stanley Robinson conduit une démonstration affûtée sur la manière dont les éléments toujours apparemment disjoints du système-monde s’influencent réciproquement. Ces impacts et ces boucles sont flagrants en matière de terraformation, bien entendu – les analyses menées par Sax Russell, à plusieurs moments-clé, sur la contribution des différentes méthodes mises en œuvre, et sur les impacts négatifs, parfois plus ou moins inattendus, des unes et des autres, sont des morceaux de bravoure à elles seules -, mais on les trouve aussi, magistralement déployés, dans le bouillonnement révolutionnaire indistinct qui caractérise plusieurs périodes au cours de ces deux siècles d’histoire, dans la quête d’une constitution, voire dans l’analyse de la diplomatie entre Mars, la Terre et les nouvelles colonies embryonnaires apparaissant peu à peu dans le reste du système solaire, ou encore, avec une finesse rare, dans la tentative de saisir l’essence d’une entreprise terrienne « pas comme les autres », Praxis, authentique spéculation de la part de l’auteur sur ce à quoi pourrait ressembler une transnationale « capitaliste réformée ».

La Trilogie martienne, enfin, est un roman profondément littéraire. Kim Stanley Robinson est « entré en science-fiction », en tant que lecteur, relativement tardivement, aux alentours de ses vingt ans, et en grande partie d’abord dans le cadre de ses études en littérature, et de l’influence de Fredric Jameson. À la question classique sur ses « influences historiques » au sein du genre, il répond le plus souvent Clifford Simak, Walter Miller, Edgar Pangborn, Cordwainer Smith, Olaf Stapledon et H.G. Wells, pour les « anciens », Ursula K. Le Guin (qui supervisa ses débuts fictionnels en atelier d’écriture), Thomas Disch, Samuel Delany, Stanislas Lem, les frères Strougatski, Joanna Russ, Philip K. Dick et Gene Wolfe, pour les « modernes ». En préparant son roman pendant plusieurs années, l’auteur a aussi lu ou relu, en plus de la documentation technique nécessaire, l’ensemble des textes de fiction déjà consacrés à la planète rouge. Discrètement mais intensément, la Trilogie martienne fourmille de références, de la nomenclature utilisée pour les villes à la caractérisation de certains personnages, clins d’œil parmi lesquels brille, dès les premières pages, le Martian Time Slip de Dick, qu’hélas Michel Demuth, sans doute distrait, n’a pas osé rendre par le « glissement de temps » de la traduction française canonique de Henry-Luc Planchat.

Ensuite, minuit sonna, et ils entrèrent dans ce moment martien, les trente-neuf minutes et demie entre minuit et minuit durant lesquelles toutes les horloges s’arrêtaient ou n’affichaient plus rien. C’était la solution pour laquelle les cent premiers avaient opté afin de réconcilier la journée martienne un peu plus longue que celle de la Terre avec les traditionnelles vingt-quatre heures. Ce qui, bizarrement, s’était révélé très satisfaisant. Chaque nuit, on pouvait échapper ainsi aux chiffres ou à la grande aiguille.

L’écriture elle-même est souvent redoutable de précision, ce qui n’est pas si fréquent dans les romans mastodontes du champ science-fictif : le rythme et l’allure varient aisément avec les points de vue utilisés, selon que l’on parcourt les rêveries teintées de culpabilité d’un Michel Duval, la frénésie scientifique d’un Sax Russell, l’hédonisme d’une Zoey Boone, les courses infatigables d’un Nirgal ou les innombrables furtivités de Coyote. Dans un entretien, Kim Stanley Robinson confiait avoir énormément travaillé à créer des métaphores inhabituelles, en s’inspirant des analyses qu’il avait conduites, plus jeune, sur l’art de la métaphore scientifique chez Marcel Proust (qui, on l’oublie trop souvent, témoignait d’une curiosité encyclopédique en matière de lectures, et tout particulièrement dans le champ de la vulgarisation scientifique).

Frank tendit la main et poussa sur la membrane interne. Ses doigts s’y enfoncèrent jusqu’aux premières phalanges. Le contact était légèrement frais. On pouvait discerner une inscription en blanc : Isidis Planitia Polymers.(…) Il cessa de respirer. Il serra les dents et sentit ses molaires se bloquer. Il poussa si fort contre le film de plastique qu’il atteignit la membrane externe, ce qui impliquait qu’une partie de sa colère serait ainsi captée et stockée sous forme d’électricité dans le circuit urbain. (…) Frank garda le regard fixé un instant sur sa main, puis sur les deux membranes collées l’une à l’autre. Sans lui, elles n’étaient rien. Il alla perdre sa colère parmi les ruelles de la ville.

Indiscutablement, la Trilogie martienne est l’un des plus importants romans de la science-fiction, et de la littérature contemporaine.

1 – Mars la rouge (1992)

Traduction française : Michel Demuth (Presses de la Cité, 1994)

C’est en huit parties, principalement par les points de vue successifs du co-directeur de mission Frank Chalmers, du psychologue embarqué Michel Duval, de la co-directrice de mission Maya Toitovna, de l’ingénieur mécanicienne Nadia Chernechevsky, de l’astronaute mythique John Boone (« le premier homme sur Mars », en 2020) et de l’aréologue Ann Clayborne, que Kim Stanley Robinson nous guide, en 530 pages, dans les trente-cinq premières années de la colonisation de Mars, débutée en 2026 – même si le premier chapitre nous plonge, seule exception à la chronologie dans l’ensemble de l’œuvre, au cœur d’un moment plus tardif, en 2053, moment dont les échos symboliques perdureront tout au long des trois volumes, entre émeutes ethno-religieuses et assassinat d’une figure emblématique de l’aventure.

– Nous sommes arrivés. Mais ce que les autres n’avaient pas réalisé, c’est que, lorsque nous atteindrions Mars, nous serions changés à tel point par ce voyage aller que tout ce que l’on nous avait dit n’aurait plus vraiment d’importance. Ça n’avait rien à voir avec l’exploration des fonds sous-marins ou la colonisation du Far West. Non, c’était une expérience absolument nouvelle, et, tandis que l’Arès suivait sa trajectoire, la Terre devint une simple étoile bleutée perdue parmi d’autres, et nous recevions les messages avec un tel décalage qu’ils nous semblaient venir d’un autre siècle.

Nous n’appartenions plus qu’à nous seuls, et c’est ainsi que nous sommes devenus des êtres fondamentalement différents.

Rien que des mensonges, se dit Frank Chalmers, agacé.

Il était assis parmi les dignitaires pour entendre l’habituelle allocution de son vieil ami John Boone, l’habituel « discours d’exhortation de Boone ». Une épreuve exténuante pour lui. En vérité, le voyage vers Mars avait été l’équivalent technique d’un très long trajet en train. Non seulement ils n’étaient pas devenus des êtres fondamentalement différents, mais ils s’étaient révélés encore plus identiques à eux-mêmes que jamais, dépouillés de toutes leurs habitudes jusqu’à ce qu’ils soient réduits au matériau brut de leur moi. Mais John, en cet instant même, agitait l’index face à l’assistance tout en clamant :

– Nous sommes venus ici pour faire quelque chose de neuf, et quand nous sommes arrivés, nos différences terrestres se sont évanouies, car elles étaient absurdes sur ce monde nouveau !

Mais oui, il le croyait vraiment. Sa vision intime de Mars était comme un objectif déformant, une espèce de religion.

Des tout premiers pas de la colonisation encore dignes d’une expédition polaire aux questionnements scientifiques et éthiques sur les formes et l’ampleur de la terraformation à conduire, des appétits progressivement déchaînés des gouvernements terriens– en mal de colonies de peuplement les aidant à faire face à la crise démographique qui les menace – et des principales entreprises transnationales – qui voient avant tout en Mars une vaste réserve de minerais, des dissensions intenses parmi les Cent Premiers aux protéiformes entrées en résistance qui se font jour au fil des années, Kim Stanley Robinson nous offre, avec ce premier volume, une saisissante insertion dans un univers démesuré où, très vite, tout dépasse l’Homme, en dimensions et en puissances, et où pourtant, c’est bien lui qui joue, au centre de tout, avec ses imperfections et ses failles, avec ses enthousiasmes et ses convictions.

Une vague de rires rappela l’attention de Frank. John Boone avait une voix rauque et un sympathique accent du Midwest. Il pouvait être tour à tour (et parfois simultanément) calme, véhément, sincère, ironique, modeste, confiant, grave et drôle. L’orateur parfait. Quant à l’assistance, elle était sous le charme : c’était le premier homme sur Mars qui leur parlait et, si l’on en jugeait à leurs expressions, ils auraient pu tout aussi bien contempler Jésus en train de multiplier le pain et les poissons pour le dîner. À vrai dire, John méritait presque d’être adoré car, sur un plan totalement différent, il avait accompli un miracle, lui aussi : il avait transformé leurs existences d’hommes-conserve en un fabuleux voyage spirituel.

– Nous sommes venus sur Mars pour nous respecter les uns les autres comme jamais encore nous ne l’avions fait, proclama-t-il.

Chalmers se dit que c’était un rapprochement plutôt inquiétant avec les expériences de surpopulation chez les rats.

– Mars, poursuivit John, est un monde sublime, exotique et dangereux.

Là, il voulait dire : une sphère glacée de roches oxydées qui dégageaient un taux de quinze rems par an.

– Et, grâce à notre travail, nous sommes en train d’y bâtir un nouvel ordre social et de nous élever vers un nouveau stade de l’histoire de l’humanité.

Bien sûr, la dernière variation sur le thème de la dynamique du pouvoir chez les primates.

Je vais essayer de « spoiler » le moins possible, mais il est vraisemblable que certains éléments d’intrigue du premier volume vont être évoqués en parlant des suivants. Pour acheter uniquement ce tome chez Charybde, c’est ici. Pour acheter l’ensemble de la trilogie en Omnibus, c’est là.

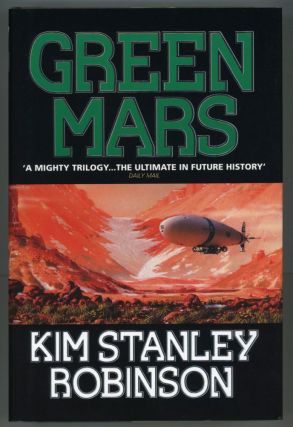

2 – Mars la verte (1994)

Traduction française : Michel Demuth (Presses de la Cité, 1995).

Pour nous guider dans les 640 pages, en dix parties cette fois, de ce deuxième volume, Kim Stanley Robinson a reconduit les points de vue de certains personnages ayant déjà eu la « parole » précédemment (Ann Clayborne – l’aréologiste toujours plus radicalement hostile à la terraformation, Michel Duval – le psychologue de l’expédition initiale, Nadia Chernechevsky – qui en fut l’ingénieur mécanicienne en chef, Maya Toitovna, ex-compagne de John Boone et de Frank Chalmers, et ex-co-directrice de l’expédition) et en a introduit plusieurs nouveaux (Nirgal – l’un des enfants d’Hiroko, Art Randolph – le business engineer terrien envoyé sur Mars comme observateur et « ambassadeur » par la transnationale Praxis, Sax Russell – le physicien de génie à l’origine de plusieurs inventions majeures pour la terraformation), en n’hésitant plus désormais à leur confier plusieurs fois la narration, à des mois ou à des années d’intervalle, et en leur permettant fréquemment de revenir sur certaines péripéties évoquées auparavant, qu’ils contribuent à élucider pour la lectrice ou le lecteur en apportant un autre angle de lecture.

Si la narration est globalement linéaire, elle devient ainsi progressivement plus complexe, alors même que les enjeux de la résistance martienne souterraine, après l’échec sanglant de la « Première Révolution » en 2061, et l’intense diplomatie secrète qui est mise en œuvre face aux transnationales toujours plus envahissantes et, de fait, féodales, se densifient de chapitre en chapitre.

– Vous savez, les gamins, jamais personne n’a eu une aussi bonne vie que la vôtre dans toute l’histoire. La plupart des gens ne sont que des lubrifiants de la grande machine mondiale, mais vous, vous assistez à la naissance d’un monde ! Incroyable ! Mais c’est un simple coup de chance, vous savez, vous n’y êtes pour rien, jusqu’à ce que vous en fassiez quelque chose. Vous auriez pu naître en pension, en prison, dans un bidonville des Caraïbes… Mais non, vous vivez à Zygote, le cœur secret de Mars ! Bien sûr, pour le moment, vous n’êtes que des taupes dans leur trou, avec des vautours qui tournent dans le ciel prêts à vous becqueter, mais un jour viendra où cette planète rompra ses liens. Et vous vous souviendrez de ce que je vous dis maintenant : c’est une prophétie, les enfants ! En attendant, regardez comme il est beau, ce petit paradis de glace !

Il lança un fragment de glace vers les hauteurs du dôme, et ils chantèrent tous « Paradis de glace ! Paradis de glace ! Paradis de glace ! » jusqu’à s’en étouffer de rire.

Mais, ce même soir, Coyote discuta avec Hiroko, alors qu’il croyait qu’aucun des enfants ne les écoutait.

– Roko, tu vas emmener ces gosses à l’extérieur et leur faire voir un peu le monde. Même si c’est sous le brouillard. Ils sont comme des taupes dans leur trou, bon Dieu !

Ensuite, Coyote disparut à nouveau, Dieu savait où, pour l’un de ces mystérieux voyages dans cet autre monde qui leur était fermé.

C’est dans « Mars la verte » que la référence est la plus explicite, en matière d’éco-sabotage et d’éco-terrorisme, à l’essentiel « Gang de la clef à molette » (1975) d’Edward Abbey, dont Kim Stanley Robinson est un fervent admirateur. C’est aussi dans « Mars la verte » que la réflexion théorique sur de nouvelles formes possibles de l’entreprise capitaliste, avec les longs et captivants développements consacrés à l’étrange multinationale Praxis, est sans doute la plus aboutie (le travail sur les coopératives martiennes exposé au fil de « Mars la bleue » ne pousse pas les réflexions aussi loin, à mon sens, se contentant de broder autour de l’expérience Mondragon). C’est encore dans « Mars la verte » que se dessine une tentative d’imaginer les formes d’un altermondialisme robuste et efficace, dans ce futur martien, en résonance avec la manière dont le collectif italien Wu Ming pratique la même expérience de pensée exploratoire dans le cadre historique renaissant de la Réforme et de la Contre-Réforme, dans leur excellent « Q – L’Œil de Carafa ». C’est enfin dans « Mars la verte », à travers le personnage de Sax Russell, qui se voit confier deux fois le point de vue narratif, dont celui de la partie décisive, la plus longue de l’ouvrage, au tiers du volume, intitulée significativement « Du scientifique considéré comme un héros », que la réflexion sur la non-neutralité de la science, et sur l’impact politique potentiel de l’épistémologie qui lui est, par définition, propre, ouvre de singuliers horizons de refondation utopique particulièrement roboratifs.

– Écoute, Ann : je suis l’avocat de ce que les gens appellent le modèle viable minimum. Ce modèle nécessite une atmosphère respirable sur deux ou trois mille mètres seulement. Plus haut, elle serait trop ténue pour les humains, et il n’existerait plus aucune forme de vie. Au-dessus des plantes de haute altitude, il n’y aurait plus rien. Le relief de mars est tellement vertical que des régions immenses demeureraient au-dessus de l’atmosphère. Ce plan me paraît raisonnable. Il exprime un ensemble de valeurs acceptables et compréhensibles.

Elle ne répondit pas. C’était désespérant. Une fois, pour tenter de comprendre Ann, d’essayer de mieux lui parler, Sax s’était plongé dans le domaine de la philosophie scientifique. Il avait consulté une somme considérable de données, en se concentrant tout particulièrement sur l’éthique de la terre et l’interface valeur-fait. Mais jamais cela ne lui avait vraiment été utile : en dialoguant avec Ann, à aucun moment il n’avait eu le sentiment d’utiliser de façon réelle tout ce qu’il avait pu apprendre. Et là, en l’observant, il lui revint une remarque que Kuhn avait faite à propos de Priestley – qu’un scientifique qui continue de résister après que toute sa profession a été convertie à un nouveau paradigme peut être à la fois logique et raisonnable, mais il a cessé ipso facto d’être un scientifique. Cela semblait être plus ou moinsce qui s’était produit avec Ann, mais qu’était-elle donc devenue ? Une contre-révolutionnaire ? Une prophétesse ? …

En prime, l’une des toutes dernières scènes du volume, avec l’exode d’une population fuyant devant une inondation catastrophique, nous offre un moment presque volodinien au sein d’une œuvre qui en est pourtant en apparence fort éloignée. Pour acheter uniquement ce tome chez Charybde, c’est ici. Pour acheter l’ensemble de la trilogie en Omnibus, c’est là.

3 – Mars la bleue (1996)

Traduction française : Dominique Haas (Presses de la Cité, 1996).

Le dernier tome de la trilogie est aussi le plus volumineux, avec ses 750 pages et ses quatorze parties, pilotées par Ann Clayborne (trois fois), par Sax Russell (trois fois), par Art Randolph, par Nirgal (trois fois), par Michel Duval, par Nadia Chernechevsky, par Zoey Boone (une nouvelle venue, fille de Jackie Boone et ainsi petite-fille de John Boone), et par Maya Toitovna, se concentrant ainsi sur un noyau dur de protagonistes, encore plus resserré que dans les deux tomes précédents. Alors que, bien loin de se diluer, la fiction se concentre désormais sur l’essentiel inscrit au centre de la Trilogie martienne, les véritables « héroïnes » et « héros » de l’histoire, alors même que le concept en est soigneusement décanté, s’imposent pour mener la quête à son terme.

Il aurait été simple de couper le grand anneau de miroirs et de le laisser dériver dans l’espace, hors du plan de l’écliptique. Il en allait de même avec la soletta : il aurait suffi d’allumer quelques-uns des moteurs-fusées de guidage et elle serait partie en tournoyant dans le vide comme un soleil de feu d’artifice.

Mais ce serait un gâchis de silicate d’alumine usiné, et cette idée déplaisait à Sax. Il décida d’étudier le moyen d’utiliser la réflexivité des miroirs et leurs fusées de guidage pour les propulser ailleurs dans le système solaire. La soletta pourrait être positionnée en face de Vénus, et ses miroirs réalignés de façon à former un immense parasol, ombrageant la planète chaude et amorçant le processus de décongélation de l’atmosphère. Il en était question dans la littérature depuis longtemps, et quels que soient les projets que l’on puisse formuler pour la suite du terraforming de Vénus, c’était une étape obligée. Après, le miroir annulaire pourrait être placé dans l’orbite polaire correspondante autour de Vénus, la lumière réfléchie contribuant à maintenir le parasol / soletta en position malgré la poussée des radiations solaires. Ils retrouveraient ainsi tous les deux une utilité, et ce serait encore un geste symbolique, un geste qui voudrait dire : « Regardez là-haut, ce grand monde est terraformable, lui aussi. » Ce ne serait pas facile, mais c’était envisageable. Ca permettrait aussi d’alléger un peu la pression psychologique qui pesait sur Mars, « la seule autre Terre possible ». Ce n’était pas logique, mais c’était sans importance. L’histoire était bizarre, les gens n’étaient pas rationnels, et dans la logique symbolique, particulière, du système limbique, ce serait un signe adressé à la Terre, un présage, un semis de graines psychiques, un rapprochement. Regardez ! Allez-y ! Et laissez Mars tranquille.

Alors il en parla aux astrophysiciens de Da Vinci, qui contrôlaient effectivement les miroirs. Les rats de labo, ou les saxaclones comme on les appelait derrière son dos et le sien (il l’entendait quand même). De jeunes chercheurs sérieux, nés sur Mars, dotés de tempéraments aussi divers et variés que tous les étudiants et tous les savants de n’importe quel laboratoire, en tout temps et en tout lieu. Mais les gens n’étaient pas à ça près. Ils travaillaient avec lui, c’étaient donc des saxaclones. Il était en quelque sorte devenu l’archétype du savant martien moderne : un rat de labo au poil blanc, un savant fou en chair et en os, dans son château-cratère plein d’Igors dingues, aux yeux fous mais aux manières circonspectes, comme de petits Mr Spock, les hommes aussi osseux et maladroits que des albatros au sol, les femmes drapées dans leur absence de couleur protectrice, leur chaste passion pour la science. Sax les aimait beaucoup. Il aimait leur dévotion à la recherche, elle avait un sens pour lui. Il comprenait leur avidité de comprendre, de mettre le monde en équations. C’était un désir sensé. En fait, il se disait souvent que tout irait mieux dans le monde s’il n’y avait que des savants. « Mais non, les gens aiment la notion d’univers plat parce qu’ils ont du mal à envisager un espace à courbure négative. » Allons, pas forcément. En tout cas, les jeunes indigènes de Da Vinci formaient un groupe puissant. L’underground s’appuyait beaucoup sur eux pour sa technologie, et comme Spencer s’y impliquait à fond, leur productivité était stupéfiante. Ils avaient mis la révolution au point, pour dire les choses telles qu’elles étaient, et ils contrôlaient maintenant de facto l’espace orbital martien.

Alors que ce dernier volume peut envisager presque sereinement les conséquences à moyen et long terme de la plupart des grandes décisions technologiques, politiques et écologiques prises au cours des années des deux premiers tomes, Kim Stanley Robinson peut s’offrir le luxe d’évoquer en détail de nouveaux thèmes à part entière (les grandes lignes de la colonisation du reste du système solaire qu’il évoque, avec notamment de saisissantes incursions sur Mercure et sur Miranda, la plus petite des lunes principales d’Uranus, ou bien les caractéristiques d’une agriculture martienne, ou encore les risques d’une ère glaciaire possible sur la planète rouge). Surtout, il s’attaque amplement à deux problématiques majeures, l’une politique, avec la conception détaillée d’une constitution authentiquement démocratique, post-féodale, pour Mars (dont les tenants et aboutissants font aussi l’objet de deux nouvelles particulièrement synthétiques dans le recueil « d’accompagnement » que constitue « Les Martiens »), l’autre psycho-médicale et humaine, avec une investigation profonde des conséquences sur l’individu du traitement de longévité (qui, pour n’être pas de « l’immortalité » stricto sensu, pose néanmoins certaines des questions si brillamment évoquées par le Joe Haldeman de « La guerre éternelle » ou d’ « Immortalité à vendre », et en ajoute d’autres, plus spécifiques).

Comme Marcel Proust, avec lequel, en termes d’écriture et de projet littéraire, Kim Stanley Robinson a peut-être paradoxalement davantage d’affinités qu’il ne semblerait a priori raisonnable de le souligner, l’enjeu final du roman s’élabore autour de la question de la matière et de la mémoire, et il n’est pas du tout anodin que les ultimes soubresauts du texte viennent refermer cette curieuse boucle ouverte avec le tout premier chapitre de « Mars la rouge », dont la position chronologique unique ne pouvait qu’intriguer la lectrice ou le lecteur au long des pages accumulées depuis lors. C’est autour de deux « moments », ce qui est arrivé à John Boone à Nicosia en 2053, et ce qui s’est passé entre Ann Clayborne et Sax Russell en Antarctique, que se produit in fine la véritable aréophanie, non pas celle, générale, poursuivie tout au long de l’œuvre par divers protagonistes sous l’impulsion décisive et désormais quasiment mythologique d’Hiroko Ai, mais celle, infiniment personnelle, qui permet à chacune et chacun de comprendre et accepter ses moteurs intimes, dans la longue durée, et de se donner tout son sens à soi-même.

Kim Stanley Robinson

Sax se glissait dans le creux des vagues de pierre avec l’exaltation du surfeur, descendre, descendre, remonter, descendre, descendre, remonter, tout en déchiffrant les peintures de sable qui étaient autant de cartes des vents. Plutôt qu’un patrouilleur camouflé en rocher, avec son habitacle bas, sombre, et qui avançait furtivement, comme un cafard, d’une cachette à l’autre, il avait préféré prendre un gros véhicule d’aréologiste à la cabine supérieure entièrement vitrée. Il éprouvait un immense plaisir à déambuler dans le grand jour diaphane, monter, descendre, remonter, redescendre sur la plaine sculptée par le sable, aux horizons étrangement lointains pour Mars. Pourquoi se serait-il caché ? Personne ne le pourchassait. Il était un homme libre sur une planète libre, il pouvait aller à sa guise. Il aurait pu faire le tour du monde avec son véhicule.

Il lui fallut près de deux jours pour mesurer l’impact de ce sentiment. Même alors, il ne fut pas sûr de le comprendre tout à fait. C’était une étrange sensation de légèreté qui lui retroussait souvent les commissures des lèvres en de petits sourires que rien ne justifiait. Il n’avait pas eu conscience jusque là d’être particulièrement opprimé, mais il lui semblait l’avoir toujours été. Depuis 2061, peut-être, ou même avant. Soixante-six années de peur, ignorée, oubliée, mais toujours là, une sorte de crispation, une petite angoisse tapie au creux des choses.

– Yo-ho-ho ! Soixante-six bouteilles de peur sur le mur, soixante-six bouteilles de peur ! Prends-en une, fais-la passer à la ronde, yo-ho-ho ! Soixante-cinq bouteilles de peur sur le mur !

Fini, tout ça. Il était libre, dans un monde libre. Un peu plus tôt, ce jour-là, il avait vu, dans des interstices de la roche, les premières neiges briller d’un éclat liquide que la poussière n’altèrerait jamais. Puis des lichens. Il s’enfonça dans l’atmosphère. Se demandant pourquoi ne pas poursuivre dans cette voie, à baguenauder librement dans ce monde qui était son laboratoire, et tous les autres avec lui, libres eux aussi !

C’était une sacrée sensation.

La trilogie martienne de Kim Stanley Robinson aux éditions Omnibus

Coup de cœur de Charybde2

Pour acheter uniquement ce tome chez Charybde, c’est ici. Pour acheter l’ensemble de la trilogie en Omnibus, c’est là.