Damas dans le même lit, par Nizar Qabani

Nizar Qabanni

“Je dois à nouveau vous parler de la maison de Mi’dhanat al-Chahm [quartier de Damas, ndlr] parce qu’elle est la clé de ma poésie, la meilleure manière d’y entrer. Ne pas évoquer cette maison rendrait le tableau incomplet, arraché à son cadre.

Savez-vous ce que cela signifie pour un homme d’habiter dans un flacon de parfum ? Notre maison était ce flacon.

Je n’essaie pas de vous soudoyer avec une comparaison éloquente, mais croyez bien qu’en faisant cette comparaison, ce n’est pas avec le flacon de parfum que je suis injuste… c’est plutôt avec notre maison.

Tous ceux qui ont habité Damas, qui se sont enfoncés dans ses quartiers et ses ruelles, savent comment le paradis leur tend les bras là où ils ne l’attendent pas…

Une petite porte de bois s’ouvre. Commence alors le voyage sur le vert, le rouge, le lilas, commence la symphonie de la lumière, de l’ombre et du marbre.

L’oranger amer étreint ses fruits, la treille porte ses enfants, le jasmin a donné le jour à mille lunes blanches et les a suspendues aux barreaux des fenêtres… les vols d’hirondelles ne passeront pas l’été ailleurs que chez nous.

Les lions en marbre autour du bassin central remplissent leur bouches d’eau, puis la recrachent… et le jeu de l’eau se poursuit nuit et jour. Ni les jets ne se fatiguent, ni ne s’arrête l’eau de Damas…

Les roses du pays sont un tapis rouge que l’on déroule sous tes pieds… Le lilas coiffe ses cheveux violets, le buis, la mauve, les Belles de nuit, les giroflées, le basilic, les dhalias et des milliers de plantes damascènes dont je me rappelle les couleurs mais dont j’ai oublié les noms, grimpent encore sur mes doigts, chaque fois que je veux écrire…

Les chattes de Damas, propres, débordant de santé et de vie, montent au royaume du soleil pour se livrer à leurs jeux amoureux et romantiques en toute liberté. Lorsqu’après avoir abandonné leurs amants, elles rentrent accompagnées d’une flopée de petits, il se trouve toujours quelqu’un pour les accueillir, les nourrir et essuyer leurs larmes…

Les escaliers en marbre s’élèvent… s’élèvent… à leur gré. Les pigeons migrent et reviennent à leur gré. Personne ne leur demande des comptes. Le poisson rouge nage à son gré. Personne ne lui demande où il va.

Vingt pots de jasmin d’Arabie dans la cour de la maison sont l’unique richesse de ma mère. Pour elle, chaque bouton de ce jasmin compte autant que l’un de ses garçons… C’est pourquoi, à chaque fois que nous trompons sa vigilance et volons un de ses enfants… elle pleure… et se plaint de nous au Ciel.

C’est entouré par cette ceinture verte que je suis né, que j’ai marché à quatre pattes et que j’ai prononcé mes premiers mots.

Ma confrontation avec la beauté fut un destin quotidien. Quand je trébuchais, c’était sur une aile de pigeon et quand je tombais, c’était dans les bras d’une rose.

Cette belle maison damascène s’empara de tous mes sens et me fit perdre l’envie de sortir jouer dans la ruelle comme le font tous les petits garçons dans les autres quartiers de la ville. C’est sans doute là qu’il faut chercher l’origine de ce tempérament casanier qui m’accompagna tout au long de ma vie.

Aujourd’hui encore, je ressens une sorte d’autosuffisance qui fait que flâner sur les trottoirs ou chasser les mouches dans des cafés bondés d’hommes est un travail que ma nature réprouve.

Si dans le monde, la moitié des hommes de Lettres sont diplômés de l’académie des cafés, moi, je ne fais pas partie des lauréats. J’ai toujours eu la conviction que l’œuvre littéraire était une pratique cultuelle, avec son rituel, son protocole, sa probité. Difficile pour moi d’envisager que la littérature sérieuse puisse sortir des tuyaux des narguilés et du crépitement des dés de trictrac…

Mon enfance, je l’ai passée sous le parasol d’ombrages et de fraicheur qu’était notre vieille maison de Mi’dhanat al-Chahm.

Cette maison représentait pour moi les limites du monde. Elle était l’ami, l’oasis, la résidence d’hiver et celle d’été…

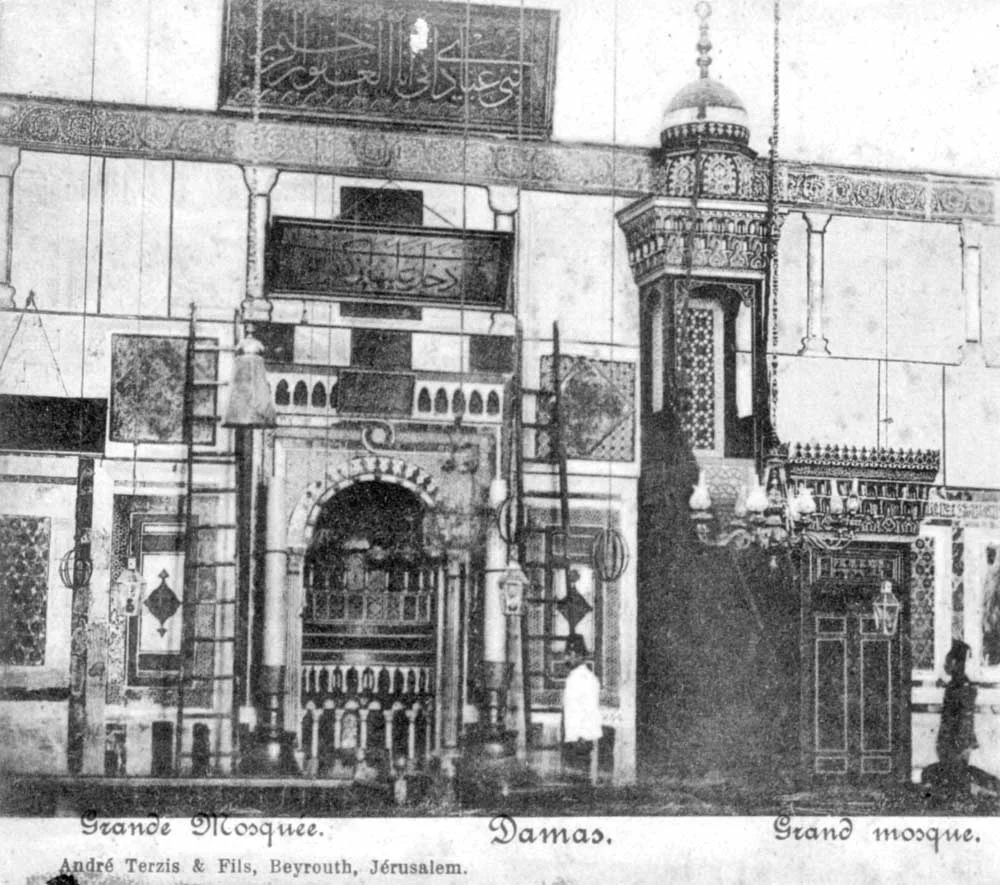

Il est encore possible pour moi aujourd’hui de fermer les yeux et de compter les clous de ses portes, de me remémorer les versets du Coran gravés dans les boiseries de ses salons.

Je peux encore compter une à une les dalles, les marches des escaliers de marbre, et vous dire combien il y a de poissons rouges dans le bassin.

Je peux fermer les yeux et, trente ans après, revoir mon père assis dans la cour, sa tasse de café devant lui, son réchaud, sa boîte à tabac, son journal… sur lequel, toutes les cinq minutes, tombait une fleur de jasmin blanc comme une lettre d’amour venue du ciel.

Sur le tapis persan qui recouvrait le carrelage, j’ai révisé mes leçons, rédigé mes devoirs et appris par cœur des poèmes de Amr Ibn Koulthoum, Zouhaïr, Al-Nabigha al-Dhoubyani et Tarafa Ibn al-Abd.

Cette maison-parasol a clairement marqué ma poésie, tout comme Grenade, Cordoue et Séville ont laissé leur empreinte sur la poésie andalouse.

Lorsqu’elle parvint en Espagne, la poésie arabe était recouverte d’une épaisse couche de poussière du désert. En entrant dans une région d’eau et de froideur, dans les montagnes de la Sierra Nevada et sur les rives du Guadalquivir, en pénétrant dans les oliveraies et les vignobles de la plaine de Cordoue, elle ôta ses vêtements et plongea dans l’eau… Ce choc historique entre la soif et l’eau donna naissance à la poésie andalouse.

C’est pour moi la seule explication à ce bouleversement radical qui frappa la poésie arabe lors de son périple en Espagne, au septième siècle. Elle est simplement entrée dans un salon climatisé. Les mouwachahat [genre de poésie chantée qui s’est développée dans l’Espagne arabe, ndlr] andalouses ne sont pas autre chose que de la poésie climatisée.

Ce qui arriva à la poésie arabe en Espagne, je l’ai vécu aussi. Mon enfance, mes cahiers, mon alphabet, tout était fait de fraicheur et de délicatesse.

Cette langue de Damas qui pénètre dans les jointures de mes mots, je l’ai apprise dans la maison-parasol dont je vous ai parlé.

Par la suite, j’ai beaucoup voyagé. Appartenant au corps diplomatique, j’ai vécu loin de Damas durant près de vingt ans. J’ai appris de nombreuses autres langues, mais mon alphabet damascène est resté accroché à mes doigts, à ma gorge, à mes vêtements. Je suis toujours cet enfant qui porte dans sa valise la menthe, le jasmin et les roses issues des jardinières de Damas…

Dans tous les hôtels du monde où je suis entré, j’ai emmené Damas et j’ai couché avec elle dans le même lit.”